Informe: «Si no nos mencionan no existimos: la lesbofobia en Cuba» (resumen)

Uno de los objetivos de este informe es "identificar quiénes han sido y son los principales ejecutores de violencia contra las lesbianas en Cuba".

El informe «Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba» fue presentado el pasado 26 de abril de forma online por las activistas María Matienzo, Yennys Hernández, Annery Rivera, Lisy Romero y Zuleika Rivera.

Realizado bajo el auspicio del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con el Museo V, este informe se acerca a una problemática social de la que se tiene muy poca información en la isla.

Por la importancia de este trabajo les compartimos un resumen y les invitamos a leer el informe de manera íntegra en este link.

«Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba»

Aspectos metodológicos y objetivos

El principal objetivo de este informe es indagar sobre la situación de exclusión de mujeres les- bianas en las plataformas y estudios relacionados con los discurso oficiales e independientes sobre la lesbofobia dentro de Cuba.

Este Mapa de la Lesbofobia Cubana busca:

- a) Identificar quiénes han sido y son los principales ejecutores de violencia contra las lesbianas en Cuba.

- b) Visibilizar la violencia intergénero entre mujeres lesbianas en Cuba.

- c) Identificar las exclusiones de lesbianas en las plataformas feministas cubanas y en los mecanismos de visibilización y denuncia de la violencia de género.

- d) Examinar hasta qué punto las lesbianas en Cuba son excluidas de la comunidadLGBTI+.

Para la redacción de este informe, se aplicó una encuesta digital a una muestra poblacional de 55 mujeres lesbianas, comprendidas en varios grupos etarios que van desde los 15 hasta los 64 años, aunque las más representadas están entre los 25 y los 34 años.

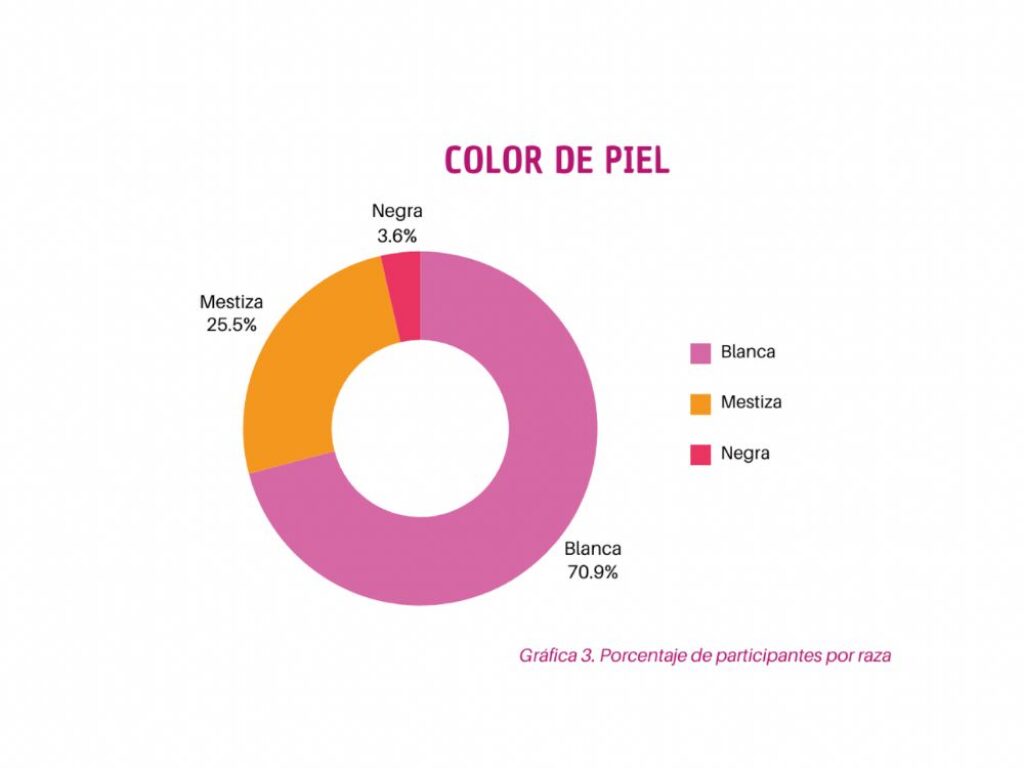

La encuesta incluyó a lesbianas de adentro (78%) y de afuera de Cuba (21%) que habían vivido situaciones de lesbofobia dentro de la isla. Las encuestadas que viven dentro de Cuba están distribuidas por nueve provincias de las catorce, aunque el 61% reside en La Habana y el 96.4% en zonas urbanas (Gráfica 2). De ellas el 70.9 % se auto perciben como personas blancas, el 25,5% como mestiza y solo el 3.6% como persona negra o afro- descendiente.

Además, se aplicaron dos grupos focales: uno en La Habana y otro en Santiago de Cuba con la participación de entre 10 y 8 mujeres en cada espacio. Los argumentos recogidos de las mujeres entrevistadas sirven de apoyo a las encuestadas.

Se entrevistó a seis lesbianas víctimas de violencia intergénero y tres víctimas de lesbofobia institucional.

Se analizaron publicaciones en las redes sociales que constituían denuncias contra la lesbofobia y denuncias sobre la falta de estructuras legales de protección contra los distin- tos tipos de violencia que sufren las lesbianas cubanas.

Se hizo un análisis exhaustivo de la bibliografía que se encontró sobre la lesbofobia.

Se analizó el tratamiento del lenguaje en publicaciones periódicas, documentos legales e informes de derechos humanos.

¿A quién le interesa la lesbofobia en Cuba?

(…) Según el Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipacdh), “la lesbofobia funciona como un mecanismo de defensa en cuatro niveles interre- lacionados: el personal, el interpersonal, el institucional y el cultural”.

En el caso de Cuba hay un pacto de silencio entre la sociedad civil cubana y las lesbianas; entre el estado y sus instituciones gubernamentales y las lesbianas que parece decir: “no ha- gas mucho ruido y te toleramos”. Aun cuando en los últimos 5 años pareciera que ha habido una apertura con la aprobación de leyes y códigos que incluyen a la comunidad LGBTI+, las lesbianas siguen permaneciendo en la sombra.

Sus historias de vida solo fueron usadas para ilustrar algunos casos de buenas prácticas de maternidad o para encabezar reportajes periodísticos polémicos y biologicistas, pero en las leyes que se han promovido no hay una mención directa a las lesbianas y sí una tendencia a seguir patologizando la lesbo afectividad, a las parejas lesbo parentales y el acceso a la reproducción asistida.

El artículo 68 del proyecto constitucional durante el 2018 que planteaba una revisión no heteronormativa de la concepción del matrimonio – de “unión voluntaria entre un hombre y una mujer” a “unión entre dos personas” – fue la reforma que más polémica generó. Según voceros oficiales fue objeto de debate en 88, 066 asambleas lo que constituía el 66% de las realizadas en todo el país.

Las discusiones acapararon la atención de la población, por encima de otros temas elementales. La falta de transparencia y la prioridad que se le dio en los medios nacionales a los argumentos contrarios a la necesidad de aprobar los derechos a la comunidad LGBTI+ fueron contraproducentes ante la opinión pública, aunque tampoco se dieron cifras sobre qué primó dentro de estos datos generales. No se sabe en datos quiénes se oponían o quiénes aprobaban esta modificación en la nueva constitución.

El periódico oficial Cubadebate aseguró en el resumen hecho sobre la participación ciudadana que “La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer como está en la actual Constitución”, pero la clasificación numérica “mayoría” ante las demás cifras proporcionadas en el mismo texto, tiene una carga semántica subjetiva y es imprecisa para hablar de procesos sociales.

La Constitución quedó finalmente redactada con el artículo 68 refiriéndose a otros derechos de la seguridad social y con el artículo 821, refiriéndose al matrimonio como “institución social y jurídica” y a la denominación “cónyuges” para hablar de las personas sin identidad de género ni orientación sexual, pero con la carga histórica y heteronormativa que arrastra ese término.

«Los argumentos que se esgrimieron en esa etapa de consultas populares no fueron menos peyorativos y discriminatorios de los que fueron usados tres años después cuando en el 2022 se sometió a referendo el Código de Familias»2.

La revista independiente Tremenda Nota habla fundamentalmente de tres mitos sobre la comunidad LGBTI+3 que sirvieron de argumentos a las distintas denominaciones religiosas que se opusieron y que actuaron con total libertad, durante las campañas contra el artículo 68 de la Constitución y más tarde contra el proyecto de Código de las Familias, pese a que en Cuba no se permite por ley ni las manifestaciones públicas ni las campañas mediáticas. Algunos de estos argumentos, con respecto al Código, coincidieron con los que dieron los miembros del Partido Comunista de Cuba frente a la Asamblea Popular. Todas diferentes a las razones que dio el Estado.

Los mitos que recogió Tremenda Nota fueron: “La mayoría del pueblo cubano está en contra del matrimonio igualitario, y lo demostró durante el proceso de reforma constitucional”; “el pueblo cubano no está preparado para aceptar el matrimonio igualitario y las familias homoafectivas”; “los derechos LGBTI+ no tienen nada que ver con los valores tradicionales del pueblo cubano”4. Igualmente, son argumentos que refuerzan la discriminación contra personas LGBTI+ y muestra una falta de sensibilización por parte del Estado.

Pero en la prensa oficial se dieron otros como “los efectos negativos en la natalidad; la transformación del modelo tradicional de familia; el problema de la adopción y la contrariedad a las leyes de Dios” o la repercusión en las escuelas primarias y el supuesto bienestar del menor, “¿cómo verán a un alumno adoptado por una pareja de igual sexo? ¿Qué pasaría a la hora de preguntar nombres de padre y madre?”.

Se debe señalar que todos los reportajes encontrados sobre el tema que pretendían darle un matiz polémico o que pretendía ser conciliadores para los lectores, partían de una historia homoparental conformada por dos mujeres.

La participación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en los dos códigos de familias que han sido redactados durante los 64 años de revolución es un motivo de halago para las fuentes oficiales. Sin embargo, durante 1975 encabezó la persecución contra lesbianas y en el 2022 mantuvo un discurso ligado solo a parejas heteronormativa desconociendo a las mujeres diversas, Igualmente, ninguno de sus oficiales menciona a las mujeres sexo disidentes.5

La FMC fue fundada el 23 de agosto de 1960 y según la enciclopedia oficial EcuRed6, su objetivo durante seis décadas ha sido, sostener “acciones de beneficios de la mujer”, entre las que se encuentran cursos de capacitación y adiestramiento en computación, de peluquería, de corte y de costura, y de maquillaje o cursos de idioma inglés, pero no tiene una política pública en función de las mujeres trans, bisexuales o lesbianas.

La FMC es la única organización autorizada y legalizada por el Estado cubano a la que le es permitido el trabajo con la población femenina cubana. Su vinculación con los ministerios de Salud y de Educación Superior para trabajar temas de diversidad sexual habla de la patologización de la diversidad sexual y de su perspectiva academicista y no social de fenómenos como la lesbofobia.

Los fenómenos sociales con mayor necesidad de debate y de políticas públicas de la realidad cubana, la FMC los reúne en un solo párrafo dentro del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer (PAM) y continua viendo estos temas desde la perspectiva académica, como si solo fueran casos de estudio. La propuesta es “promover cursos especiales, postgrados y maestrías multidisciplinarias que aborden los temas de racialidad, diversidad sexual, género, violencia de género, trata de personas, entre otros; con especial énfasis en la experiencia cubana al respecto”7. El máximo responsable de implementar el PAM es el Ministerio de Educación Superior con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras instituciones gubernamentales.

En 2021, mientras se proyectaba para el año siguiente llevar a referéndum el Código de las Familias, se aprobó el “Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos” que suponía una apertura a temas relativos a la identidad de género y a la diversidad sexual que hasta el momento permanecen siendo tabú en las escuelas cubanas. Sin embargo, a los meses de haber sido aprobada, quedó “aplazada” su implementación.

La explicación que dieron las autoridades fue que “la tensa situación económica y epidemiológica presente en el territorio nacional no ha permitido garantizar la producción de libros de textos, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo para la generalización del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación ni de otros programas educativos”.

Con la aprobación del Código de las Familias cubano el 27 de septiembre de 2022 se aprobó el matrimonio igualitario o “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos”8. Sin embargo, no deja de ser un Código lleno de un lenguaje binario, sexista y heteronormativo como se puede leer en los artículos 629 inciso (a) y 96 sobre la inscripción de nacimiento.10

Pese a que los matrimonios igualitarios han estado celebrándose desde su aprobación, algunos testimonios de los miembros de la comunidad LGBTI+ aseguran que les ha sido engorroso reclamar las certificaciones de matrimonio porque el sistema nacional de registros civiles digitalizado aun no admite que ambos cónyuges sean del mismo género11, por lo que a casi un año del primer matrimonio no se ha trabajado en la actualización de un sistema que se mantiene siendo homofóbico, lesbofóbico, bifóbico y transfóbico.

Tanto la Resolución 1151/2022 del Ministerio de Salud Pública y el Código de Familias tienen una perspectiva sexista y lesbofóbica. Según la activista Yennys Hernández Molina “se observan varios sesgos cisheterosexistas y biologicistas, también con un marcado binarismo de género. El texto legal se refiere de manera implícita a hombres y mujeres cis, considerándose a los primeros como únicos portadores de gametos masculinos (espermatozoides) y a las segundas como únicas personas gestantes y portadoras de gametos femeninos (óvulos)”.

En el Código de Familias las palabras “lésbico”, “lesbiana” o su plural, no aparece ni siquiera en una sola oportunidad y la palabra “homoafectiva” en una sola ocasión para referirse a parejas masculinas. Esto demuestra como las mujeres lesbianas y sus problemáticas quedan completamente afuera de las políticas públicas.

(…)

«El panorama alternativo u opositor dentro de Cuba no escapa a la exclusión ni a la lesbofobia»

El panorama alternativo u opositor dentro de Cuba no escapa a la exclusión ni a la lesbofobia. El activismo con una perspectiva lésbica se hace muchas veces de manera individual y los grupos de mujeres nucleadas alrededor de los intereses de mujeres lesbianas o bisexuales apenas tienen visibilidad o influencia en otros grupos de la sociedad civil cubana. Cada acción cívica que ha ocurrido se ha generado de manera reactiva y muchas veces sin la conciencia real de cuáles son los presupuestos de lo que se exige.

Algunos grupos que integran el mapa alternativo e independiente dialogan con el afrofeminismo y con la oficialidad ya sea por convicción o por la necesidad de sobrevivir bajo un régimen totalitario y represivo. Aunque están compuestos por mujeres abiertamente lesbianas no constituye una línea de trabajo o su misión el trabajo directo con las mujeres lesbianas. Por su proyección en las redes Nosotrxs, Seres o Afrodiverso son algunos de los que se pueden mencionar y que mantienen este perfil.

Otros, como es el caso de Casa Tomada MirArte se considera un espacio “artivista” aunque “es el hogar de una familia lesboparental y al visibilizar nuestro día a día a puertas abiertas y relacionarnos con otras comunidades hacen que nuestros derechos sean validados, respetados, aceptados y no solo como lesbianas también como mujeres negras, lideresas periféricas, profesionales, amas de casa”12, se reconocen en su diversidad, pero no se enfocan directamente en el tema.

Otra representación importante en el panorama independiente cubano con presencia de mujeres abiertamente lesbianas son la Iglesia Comunidad Metropolitana (ICM) y la revista Q de Cuir, ambas con sede en Matanzas.

Q de Cuir, una de las revistas digitales que más ocupa artículos al tema de la lesbofobia, en su empeño de mantener los lazos gubernamentales, termina justificando o denunciando con cierta tibieza hechos excluyentes o ensalza la posición de la FMC, principal institución progubernamental que ha liderado los procesos más lesbofóbicos de la historia de la revolución cubana.

Los mecanismos represivos que el Estado Cubano le aplica a la oposición en Cuba han hecho su efecto en algunas comunidades integradas por las llamadas poblaciones minoritarias. La respuesta estatal ante cualquier intento de independencia de pensamiento y acción es el acoso y sitio policial en fechas señaladas, cortes de internet e interrogatorios llamados eufemísticamente, entrevistas con agentes de la seguridad del estado, invasión e intromisión en asuntos privados, ciberacoso.

Los mecanismos que perpetúan la invisibilidad lésbica hacen que ocurran omisiones en espacios o pedidos con una alta conciencia cívica como fue en el 2019 la Solicitud de Ley Integral contra la violencia contra las niñas y las mujeres que no mencionó los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres lesbianas.13 (…)

En el contexto cubano, tanto la sociedad civil como el Estado, son responsables de la invisibilidad lésbica. Los silencios sobre las situaciones de violencia que históricamente las lesbianas han vivido en Cuba es hoy la peor de las lesbofobias. Tras ese silencio se esconde la patologización de la diversidad sexual femenina a través de leyes escritas desde una perspectiva heteronormatica y cishetero, y la estigmatización que asocia el lesbianismo con lo sucio y prohibido.

La lesbofobia en cifras

(…)

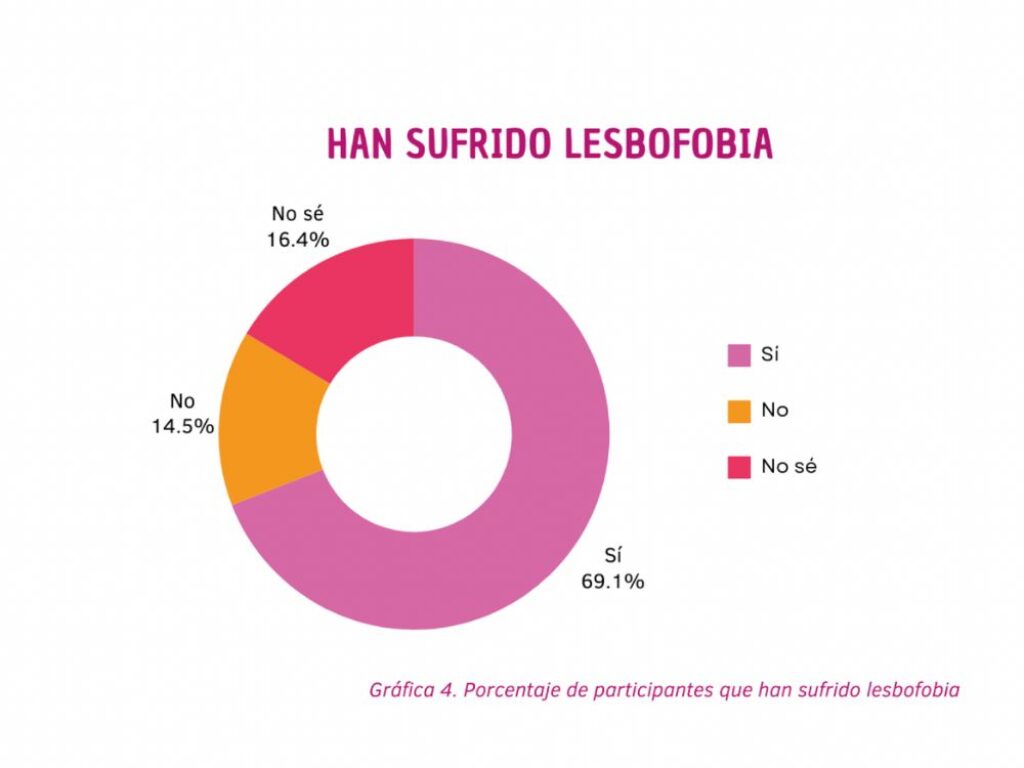

De la muestra poblacional encuestada el 69% dijeron haber sufrido lesbofobia, el 14.5% dice que no y el 16.4% dice que no sabe si ha sufrido lesbofobia. Considerando que la mayoría de las mujeres lesbianas que contestaron la encuesta viven en zonas urbanas o en La Habana, la capital, se demuestra un país que continúa perpetuando la lesbofobia y que se resiste a respetar la lesbo afectividad. Eso demuestra como la historia se ha ido fraguando a lo largo de 100 años y que las ciudades, y específicamente la capital, es donde mayormente se viven estas violencias, pese al supuesto mayor acceso a la información, a los espacios diversos y mayores niveles de aceptación en ciudades grandes.

Que el 69% de la muestra haya logrado identificar la lesbofobia en distintos espacios de la vida puede estar condicionado al elevado nivel de escolaridad de quienes accedieron a la encuesta. La encuesta halló que el 20% tiene estudios de posgrado, el 56.4% estudios universitarios y el 23.6% preuniversitarios y ninguna estudios primarios ni secundarios. Sin embargo, estas cifras también hablan de quiénes pueden acceder a internet y dominar las herramientas tecnológicas lo cual es una de las limitaciones de esta investigación.

Estas desigualdades se perciben mucho más cuando hacemos un análisis interseccional con las variantes pobrezas y color de piel. Por ejemplo, las mujeres lesbianas afrodescendientes fueron una minoría de 3.6% y las mestizas en un 25.5% de la muestra poblacional en contraste con 70.9% de las mujeres lesbianas que se auto perciben como blancas. Los últimos estudios de pobreza realizados en 2018 en Cuba, y pese al intento de edulcorar la situación de las poblaciones no blancas, las cifras indican que solo el 10.3% de la población negra y el 23.6% de la mestiza termina los estudios superiores en contraste con el 66.1% de la población blanca. Estas cifras, con un desfasaje de 5 años, se reflejan en nuestra encuesta. Lo que nos lleva a concluir que la poca representatividad de las mujeres negras lesbianas en parte se debe a la precarización de este sector en la comunidad LGBTI+, lo que impide que no solo no prioricen el acceso a internet, sino que no tenga el acceso suficiente a la tecnología para realizar encuestas. (…)

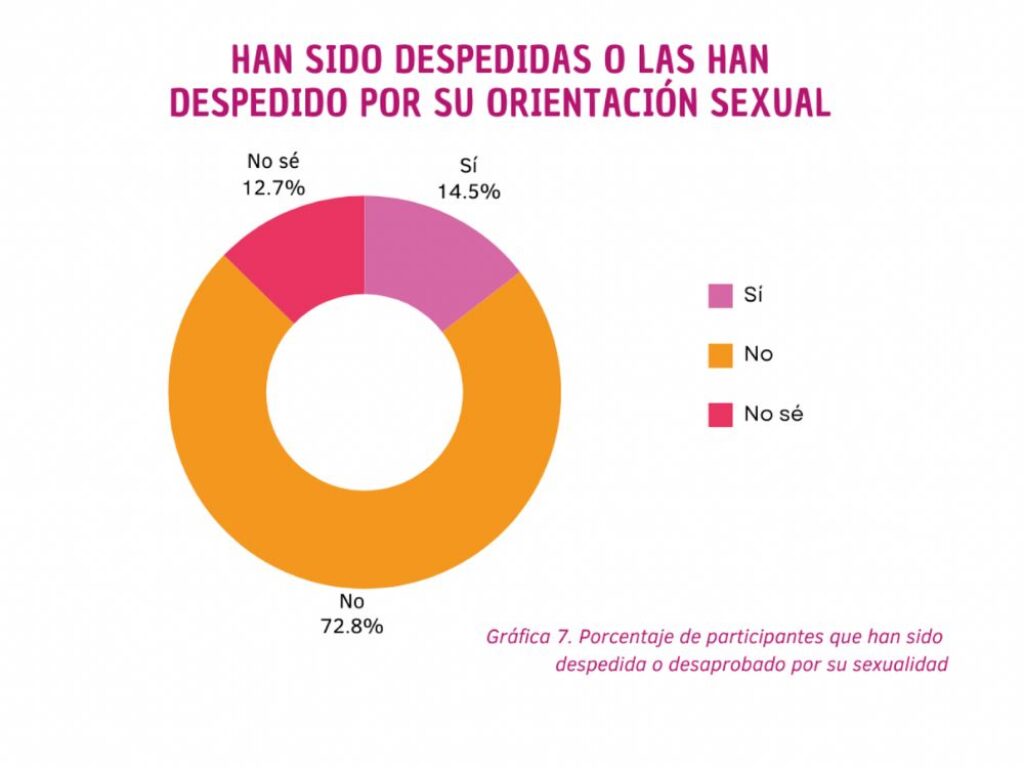

En el 2023 y con una muestra poblacional que oscila principalmente entre las edades de 25- 34 años (47.3%) y entre 35-44 años (20%) las vivencias en el espacio laboral o estudiantil están distantes a la vida de las mujeres entre 55-64 años (3.6%) que accedió a ser encuestada. Por lo que solo el 14.5% cree haber sido despedida o expulsada por su orientación sexual, el 12.7% no podría afirmarlo y el 72.7% responde no a esta pregunta, pero esos “no” podrían estar relacionados con las pocas garantías sindicales que padece toda la población cubana y donde es muy difícil discernir los motivos de despidos que pueden estar solo vinculados a la falta de confiabilidad ideológica.

Se percibe un contraste entre la historia de las mujeres lesbianas a lo largo del siglo XX y la actualidad cuando solo 5.5% percibe que le negaron acceder a trabajo o un centro de estudios por su orientación sexual y el 65.5% asegura que esa no ha sido una razón de exclusión. El 29.1% no supo identificar si ha sido excluida del trabajo o sus estudios por su orientación sexual. Estas cifras pueden estar vinculadas a un cambio de políticas de Estado. La desaparición de la UMAP y de otros recursos de control social no necesariamente implica que las estructuras gubernamentales hayan dejado de ser lesbofóbicas, solo que ya no se valen de las mismas herramientas para discriminar o excluir.

En La Habana fueron entrevistadas 8 mujeres ninguna se asumió como perteneciente a un grupo de activismo, pero sí constituyen una red de apoyo entre ellas en tanto se perciben como amigas. Esto muestro como, aunque no sean parte de un grupo organizado, las mujeres lesbianas crean lazos de apoyo donde se cuidan mutuamente y buscan espacios donde socializar. Todas coincidieron en que en entornos de estudio y trabajo sus compañeres o colegas asumían en primera instancia que eran heterosexuales, pero concordaron en que ellas no querían tener que explicar sobre su orientación sexual, a menos que ocurriera un cuestionamiento directo.

Todas coinciden en que las personas heterosexuales normalmente no explican su orientación sexual, sino que es un elemento asumido e integrado naturalmente en sus vidas cotidianas y en sus interacciones sociales. Por tanto, concluyeron que la orientación del deseo sexual es una experiencia que debe ser normalizada, sea cual sea su manifestación.

Pese a que este grupo de mujeres asuma esta actitud, la proyección social lésbica en el imaginario cubano ha estado asociado durante años a la promiscuidad y al acoso. Parte de la demonización se le debe a la prensa y su trabajo de descrédito. Aun hoy el 36.4% de las mujeres encuestadas sienten que sus compañeras de trabajo se cubren ante un supuesto acoso. Y aunque el 43.6% no lo siente así y el 20% no se entera, siguen siendo porcentajes altos para decir que las lesbianas son aceptadas sin prejuicios.

Algunas participantes en La Habana cuentan haber sido llevadas a consultas de psicología o psiquiatría producto de su orientación sexual y/o su expresión de género. Casi todas sufrieron bullying en las primeras instancias educativas por parte de sus compañeros de estudio y también por parte de los profesores y padres. Una de las participantes comentó que siendo niña y adolescente tuvo que reformar su modo de caminar y hablar. Producto del desprecio y el aislamiento intentó suicidarse.

La misma participante explica que se graduó de maestra de primaria. En una ocasión, siendo ya profesora recibió un llamado de atención por parte de los directivos del centro porque los padres se habían quejado de que ella se quedara sola con los estudiantes en el aula. Ella había salido del closet hacía poco tiempo y era abiertamente lesbiana. Su expresión de género es andrógina, por lo que argumentó que esa fue una razón de peso a la hora de aplicarle una sanción.

Otra de las participantes refirió haber sufrido lesbofobia sostenida por parte de sus profesores, compañeros de estudio y padres de sus compañeros durante sus años como estudiante en la Academia de Artes Plásticas “San Alejandro”. La acusaron de drogadicta y de promover orgías en su casa. Sus padres no la apoyaron en un inicio, aunque luego se pronunciaron a su favor cuando la dirección de la Academia intentó expulsarla.

Ella explica que no fue la única. Casi todos los estudiantes que manifestaban alguna orientación o identidad no heteronormativa sufrieron vigilancia, maltratos y discriminación, incluida la violencia física por parte de los profesores de la escuela, sobre todo de aquellos que impartían asignaturas por fuera de las especialidades artísticas. Esto ocurrió cuando tenía entre los 14 y los 18 años.

Estos testimonios evidencian como la escuela, una etapa formativa para cualquier persona, son centros de discriminación y violencia donde se reproducen los estereotipos de género tanto por parte de estudiantes como de profesores y profesoras. También muestra como son uno de los primeros lugares de rechazo para las lesbianas y se convierten en lugares no seguros. (…).

***El informe aborda otras problemáticas como la perpetuación de los estereotipos por parte del sistema de salud cubano, así como la lesbofobia en los espacios públicos y la exclusión en centros recreativos de las mujeres lesbianas, pero por tema de espacio no las reproducimos íntegramente en esta entrada. Les invitamos pues a leer el informe, así como a difundirlo a través de nuestras redes.

Notas:

1“ARTÍCULO 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.”

2 Código de Familias, Cuba, 2022 https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-09/goc- 2022-o99.pdf

3 González Maimó, Adiel. “Tres mitos sobre los derechos LGBTI+ que aparecerán en el debate sobre el Código de las Familias y son fáciles de desmontar”: https://www.tremendanota.com/tres-mitos-sobre-los-derechos-lgbti-que-apareceran- en-el-debate-sobre-el-codigo-de-las-familias-y-son-faciles-de-desmontar/

4 Idem

5 CEPAL. Distintas publicaciones localizadas en orden cronológico donde las lesbianas son abiertamente excluidas en espacios públicos gubernamentales: https://www.cepal.org/sites/default/files/informe_fmc_cuba_para_mdm_46.pdf, (2011).

6 EcuRed. “Federación de Mujeres Cubanas (FMC)”: https://www.ecured.cu/Federación_de_Mujeres_Cubanas

7 CubaDebate. “El Código de las familias fue aprobado el 25 de septiembre de 2022 por el 66.85% de los votantes”: http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/10/04/resultados-del-referendo-del-codigo-de-las-familias/

8 Gaceta Oficial de la República de Cuba. El Código de las Familias cubano, Articulo 201: https://www.parlamentocubano. gob.cu/sites/default/files/documento/2022-09/goc-2022-o99.pdf

9 Gaceta Oficial de la República de Cuba. Página 2906: https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/docu mento/2022-09/goc-2022-o99.pdf

10 Capítulo IV, DE LA INSCRIPCION DE NACIMIENTO, SECCION SEXTA, de los nombres y apellidos, artículo 96, página 2992: https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-09/goc-2022-o99.pdf

11 Testimonio de Yennys Rivera en Podcast La Escuelita: https://open.spotify.com/episode/0T3oD3mz3Y0YVzVjRisAd4?si= JN9K4Om4TxCFgKELWO_hRw

12 Entrevista en exclusiva para este informe.

13 Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género en Cuba: https://asambleafeminista.wordpress.com/2019/11/26/ solicitud-de-ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-en-cuba/

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder