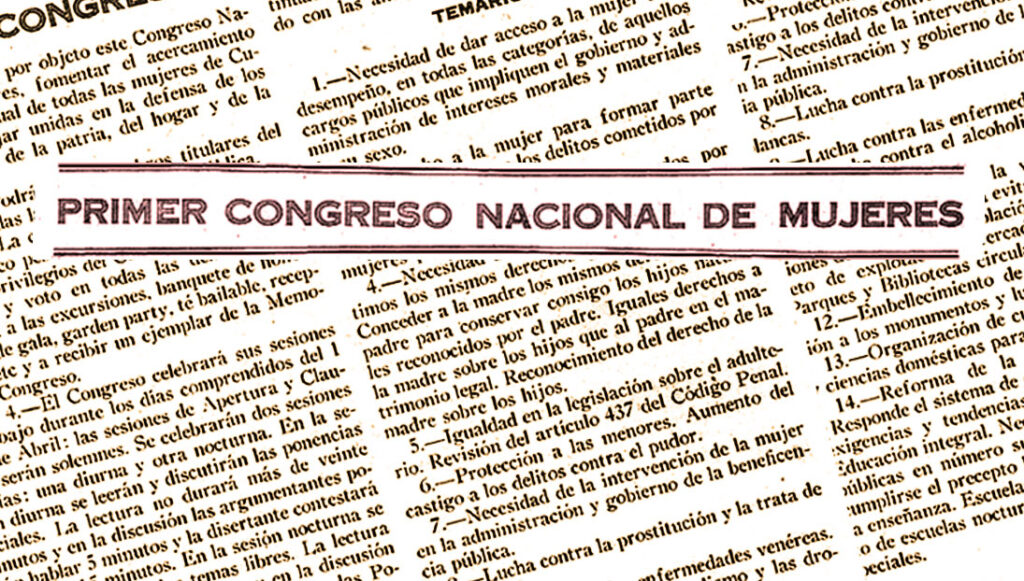

El Primer Congreso Nacional de Mujeres Cubanas, antecedentes (primera parte)

El Primer Congreso Nacional de Mujeres Cubanas, inaugurado en abril de 1923, fue un punto de inflexión en el desarrollo del feminismo insular.

Hace poco más de un siglo, entre los días 1 al 7 de abril de 1923, se reunieron en La Habana alrededor de doscientas mujeres para inaugurar el Primer Congreso Nacional de Mujeres Cubanas.

El cónclave fue el primero en su tipo en realizarse en Cuba y en América Latina. La iniciativa de esta reunión partió de la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba. Era, pues, un punto de inflexión importantísimo en el desarrollo del feminismo insular.

La Federación Nacional de Asociaciones Femeninas

Los antecedentes de la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas eran, no solo una continuidad de lo acaecido en el tema de la mujer en el siglo XIX, sino también ―a mi juicio lo más importante― la primera manifestación de unidad de las mujeres cubanas para luchar por sus demandas. Era un paso decisivo que iba más allá de las enconadas diferencias entre feministas y no feministas.

“Fue ignorada, negada, despreciada; al manifestarse fue objeto de burla y sañudamente combatida, pero segura de la legitimidad de sus aspiraciones, no cede en reclamar, en exigir su puesto entre los hijos de los hombres.”

Pero también trató de pasar por alto los orígenes de clase y las posiciones políticas divergentes. Por supuesto que al final estas diferencias no podían ser fácilmente limadas. El congreso fue dominado por las tendencias más conservadoras y reformistas, pero el hecho de haberlo celebrado y de intentar un diálogo para limar aristas ―reitero― fue un hecho auténticamente revolucionario, como dijo en la apertura la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba, Pilar Morlón:

La mujer, cuya conciencia adormecida durante largos siglos, latente en el subsuelo de las potencias psíquicas […], supo beneficiarse de la cultura que a profusión se la distribuyó, y habiendo llegado a darse cuenta exacta del sentido de su personalidad quiere hoy entrar a formar parte activa de los valores sociales.

Conoció todas las vicisitudes que acompañan de costumbre a los fecundos impulsos psicológicos; fue ignorada, negada, despreciada; al manifestarse fue objeto de burla y sañudamente combatida, pero segura de la legitimidad de sus aspiraciones, no cede en reclamar, en exigir su puesto entre los hijos de los hombres.

¡Es nuestra Revolución!1

La mujer cubana en el siglo XIX

La década del sesenta del siglo XIX puede considerarse el punto de partida de la lucha de la mujer por sus derechos. Desde la década anterior se habían dado los primeros pasos.

Gertrudis Gómez de Avellaneda había estado en la Isla y fundó la primera revista hecha por una mujer y dirigida a las mujeres. Fue en esa revista en que publicó su serie de textos dedicados a la mujer y a su papel en diferentes roles de la vida social.

En 1867 aparecía en Puerto Príncipe El Céfiro, dirigida por la poeta Sofía Estévez y Domitila García. En esa revista Sofía Estévez publicó interesantes trabajos sobre ética, filosofía y otros temas vinculados al arte. Era algo inédito en el panorama cultural de la Isla.

Además, las mujeres vinculadas a oficios como el de despalilladoras y otros comenzaron a agruparse en gremios. Y es este el momento en que aparece María Dámasa Jova, quien es considerada como la primera mujer negra escritora de la Isla. No fue la única, pero constituye también un símbolo de resistencia.

Todo este movimiento estuvo respaldado, como señala la historiadora María de Carmen Barcia:

A partir de 1878 las disposiciones relacionadas con la Educación y la de la Ley de Imprenta tuvieron una importancia relevante. Las primeras permitían, teóricamente, el acceso de los negros y mestizos a todos los niveles educacionales, incluyendo el universitario. En este contexto se promulgó una circular dedicada especialmente a la instrucción de los niños “de color”, en ella se consignaba la necesidad de que la educación fuera gratuita y se recomendaban las escuelas mixtas. También se abría a los negros y mestizos las puertas a la Universidad y a la Escuela de Artes y Oficios.2

El panorama social y cultural de la Isla se hacía cada vez más complejo en el siglo XIX. Muchos sectores de la sociedad fueron objeto de cuestionamientos y polémicas. Ese fue uno de los orígenes de la polémica filosófica liderada por Luz y Caballero, o de los cuestionamientos en el terreno de la economía realizados por Arango y Parreño y otros a lo largo del siglo. Por tanto, los temas concernientes a la mujer también empezaron a ganar un espacio de interés.

La instrucción femenina

Una de las abanderadas en el empeño de cambiar la misión de la mujer cubana fue Aurelia Castillo de González. La González partía de los presupuestos de la escritora y filósofa española Concepción Arenal, a quien Aurelia había leído desde muy temprano. Ella expresó su preocupación sobre la base de cómo una mujer sin instrucción, sin conocimientos y, por tanto, sin cultura iba a tener la responsabilidad de educar a los hijos. Hijos que eran la esperanza de la Patria. Así lo reclamó en todas las tribunas y ―aunque siempre hubo quienes abogaran por el criterio de que la mujer debía ser formada para un mejor desempeño en el hogar y en su rol materno― tuvo el respaldo de Enrique José Varona y otros pensadores de la época.

El maestro y pensador cubano José de la Luz y Caballero, por ejemplo, llegó a proponer en 1833 un programa para la instrucción femenina con un amplio espectro de asignaturas, entre las que no había nada que tuviese que ver con trabajos domésticos.

“Cómo una mujer sin instrucción, sin conocimientos y, por tanto, sin cultura iba a tener la responsabilidad de educar a los hijos. Hijos que eran la esperanza de la Patria.”

En 1838, el importante pedagogo cubano, Pedro Guiteras diseñó un proyecto para la enseñanza pública dirigida a las niñas que habitaban en los barracones. La propuesta del maestro matancero era impartir Religión, Costura, Escritura y Conteo. Guiteras pretendía darles almuerzo y comida, pero solo podía admitir doce educandas porque él carecía de recursos. Este proyecto no pudo siquiera comenzar porque el maestro no contó con apoyo de la sociedad matancera.

Por su parte, el novelista Anselmo Suárez de Romero llamó la atención a la sociedad de su tiempo sobre la necesidad de que la mujer llevara las riendas de las finanzas domésticas.

El feminismo en Cuba a inicios del siglo XX

Mención aparte merece, en este período de tránsito del siglo XIX al XX, el Colegio de María Luisa Dolz, que tuvo en su claustro a Enrique José Varona, al eminente malacólogo cubano Carlos de la Torre, al escritor y periodista Ramón Meza, entre otras figuras. Uno de los objetivos de esta institución era:

La educación de la mujer y la infiltración en su cerebro de las grandes verdades, que en diversos órdenes, morales, sociales o biológicos, se van conquistando en el campo de la ciencia, ha sido el ideal que siempre ha inspirado nuestros actos.3

Mucho tuvieron que ver en estas peticiones las mujeres emigradas por las guerras de independencia. El contacto de las emigradas a Estados Unidos y a Europa por razones políticas con esas otras realidades provocó un cambio profundo en sus mentalidades. El suplir a los hombres, al verse obligadas a trabajar en la calle para sostener el hogar y recaudar fondos para la causa independentista, constituyó uno de los ejes más importantes que les permitió mirar al mundo y a sí mismas de una manera diferente. Por no hablar de la moda, los hábitos alimenticios, los tipos de relaciones sociales, por solo mencionar algunos de los factores de su transformación.

“El derecho al trabajo y a la educación debían ser los puntos de arranque para que se las reconociera socialmente. Y no solo para la mujer, sino también para los negros y mestizos.”

En su novela Generales y doctores, Carlos Loveira realizó un cuadro muy interesante sobre este aspecto. Fue de los primeros en tocar en su obra, con mayor hondura que Miguel de Carrión, esos y otros problemas de la mujer de su tiempo.

Estas son algunas de las razones por las cuales el feminismo en Cuba no comienza con reclamo del sufragio, sino más bien con aquellos aspectos que paulatinamente identificaban como trabas para su desarrollo como sujeto social.

Trabajo y reconocimiento social

Nelly Richard, al caracterizar el feminismo latinoamericano, se refería a cómo se produjo este proceso de cambio en las mujeres:

El modo en que cada sujeto concibe y practica las relaciones de género está mediado por todo un sistema de representaciones que articula los procesos de subjetividad a través de formas culturales y convenciones ideológicas.4

Muchas de aquellas mujeres consideraban que el derecho al trabajo y a la educación debían ser los puntos de arranque para que se las reconociera socialmente. Y no solo para la mujer, sino también para los negros y mestizos.

El destacado científico cubano Felipe Poey, en su prólogo al libro El empleo de la mujer pobre, medios para conseguirlo (1865), había escrito:

¿Cómo esperar que se multipliquen los matrimonios? ¿Y cómo se conservará el amor entre los cónyuges? Por medio del trabajo. Sea la mujer la que ayude al hombre, cada una en el círculo donde nació. Cuánto más trabaje, será más pura, más amada. De todos modos, necesita trabajar para hacerse independiente del hombre.5

Pero es muy difícil, incluso hoy, hacer un análisis de estos últimos años del siglo XIX y la entrada abrupta de la Isla al nuevo siglo. Todavía se carece de un estudio a fondo, como ha dicho María del Carmen Barcia, de esos años. Hay fracturas en todo el cuerpo de la sociedad insular. Fracturas que van a llevar por diferentes caminos a muchos de los eventos sociales que han acaecido hasta hoy. La Barcia ha expuesto claramente esta complejidad al reseñar:

En esta etapa finisecular la sociedad cubana transitaba de la tradición a la modernidad, dejaba atrás la producción sobre la base de hombres física y jurídicamente esclavizados; modernizaba sus instalaciones fabriles; introducía el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica; incrementaba las publicaciones que reflejaban la opinión pública; y creaba formas asociativas que protegían los interese de individuos, sectores y grupos, pero todos esos cambios se producían en un país colonizado que luchaba por obtener su independencia.6

El despertar de la conciencia femenina

Por tanto, lo que ocurrió en relación con la mujer cubana en los primeros treinta años de la República era continuación de las luchas por sus derechos iniciada en el siglo XIX. Una continuidad que encerraba en sí misma el signo de la ruptura, porque el panorama socioeconómico se había transformado paulatinamente.

Cuba estaba a las puertas de un capitalismo muy diferente al del resto del continente. La plataforma económica de la Isla era netamente agrícola y la industria apenas emergía. No se olvide que el esclavo en Cuba, aquel que trabajaba en los ingenios, no solo era mano de obra, sino también una mercancía más.

Esto le daba peculiaridades muy específicas a la economía insular. Uno de los daños más fuerte que hizo la industria azucarera a la Isla, fue la aniquilación de los bosques. Otro, el no contribuir al incremento de los viales, salvo los que estuvieran vinculados con el traslado del azúcar. Esto impidió la diversificación de la agricultura, y acarreó muchos males.

Fue José Antonio Saco, en sus Memorias sobre la vagancia en Cuba, el primero en advertir esos problemas. Cuba, pues, preparaba su entrada al capitalismo con una sociedad fracturada en todos los terrenos.

Desde los primeros años del período republicano las mujeres comenzaron a organizarse en partidos, asociaciones y clubes. Pero esta labor no era tan fácil. Estaba el factor de las mentalidades, tan difíciles de cambiar. El despertar de la conciencia femenina fue, por eso, un proceso lento y turbulento.

En lo que a las mujeres respecta, habían sido siglos de maltratos, feminicidios y de ser reducidas a lo más oscuro del hogar. Tampoco se puede pasar por alto el flagelo de la esclavitud, que afectó a todos en aquella sociedad decimonónica.

La historiadora Oilda Hevia ha develado la participación de las mujeres negras libres en la compra de esclavos para ser empleados a su servicio en La Habana. Pero otro aspecto a tener en cuenta a su vez, como la propia historiadora ha investigado, es cómo también hubo mujeres en las costas africanas que llegaron a ser importantes traficantes de esclavos. Ellas mismas estaban llenas de contradicciones y asumieron diferentes roles. Muchas mujeres negras se prostituyeron para pagar la libertad de sus hijos y parientes. Muy poco se ha trabajado, en los llamados estudios de género en Cuba, el problema de la mujer negra. Siguen siendo hoy voces desde el silencio.

La mujer blanca no quedaba atrás en este difícil panorama de tránsito de una centuria a la otra. Es cierto que la entrada del siglo XX las encuentra ejerciendo ya determinados oficios fuera del hogar. Habían comenzado a laborar como oficinistas, mecanógrafas, secretarias, periodistas, abogadas, enfermeras, médicos, maestras, parteras ―que era algo que venían ejerciendo desde el siglo XIX―, y otras ocupaciones en el terreno social.

El Partido Nacional Feminista

La escritora, periodista y feminista Ofelia Rodríguez Acosta dejó constancia de este mundo de oficinas y solares en su novela La vida manda. Pero había aún mucho trecho por andar para la mujer.

“Lograron, entre 1917 y 1918, la aprobación de la Ley del Divorcio y la Patria Potestad. Fueron las primeras en América Latina en alcanzar estos derechos. Pero hoy todo eso es desconocido en la Isla.”

Raquel Vinat de la Mata se refiere a una de esas situaciones contradictorias que enfrentó la mujer finisecular:

En cierta ocasión cuando se le preguntó a una joven tipógrafa que a principios de 1899 iba a contraer matrimonio, si continuaría trabajando después de casada, respondió afirmativamente; pero al indagarse si proseguiría su vida laboral cuando tuviera hijos, entonces sentenció: “No, la mujer de un hombre que puede trabajar y ganar el pan de la familia, hace bastante con criar bien a sus hijos y cuidar de la casa”.

Otra visión diferente fue manifestada por una dirigente femenina del primer gremio de obreras surgido en Cuba: el de las despalilladoras (1879). Su presidenta, Domitila González planteó en un discurso pronunciado en 1894: “Hay obreras que consideran bochornoso asistir al círculo (gremio) de despalilladoras, pues sus esposos no lo admiten; pero lo que es verdaderamente bochornoso es no tener un poco de café con leche para los muchachos.7

A pesar de todo, las cubanas supieron organizarse y fundaron un Partido Nacional Feminista que, en su día, nombró miembro de honor a Aurelia Castillo de González. Este partido no solo se centró en el reclamo del derecho al voto, sino también otros aspectos importantes para la inserción de la mujer en la vida social. Ellas lograron, entre 1917 y 1918, la aprobación de la Ley del Divorcio y la Patria Potestad.8 Fueron las primeras en América Latina en alcanzar estos derechos. Pero hoy todo esto es desconocido en la Isla.

_________________

1 Pilar Morlón de Menéndez: “Discurso de apertura del Primer Congreso Nacional de Mujeres de Cuba”, en: Memorias del Primer Congreso Nacional de Mujeres. Organizado por la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas. Abril de 1923, p. 30.

2 María del Carmen Barcia: “De la reestructuración a la crisis: la sociedad cubana a fines del siglo XIX”, en: revista Historia Contemporánea, no. 19, 1999, p. 130.

3 María Luisa Dolz: Memoria. Imprenta El Avisador Comercial, La Habana, 1904, p.4.

4 Nelly Richard: Feminismo, género y diferencia(s). Colección Archivo feminista. Ed. Palinodia, Santiago de Chile, 2008, p. 29.

5 Citado por Raquel Vinat de la Mata, en: Cubanas en la posguerra (1898-1902). Editora Política, La Habana, 2001, p.41.

6 María del Carmen Barcia: “De la reestructuración a la crisis: la sociedad cubana a finales del siglo XIX”, en: revista Historia Contemporánea, no 19, 1999, p. 130.

7 Íbidem.

8 Cfr. Manuela Navarro: “¿Feminismo en Cuba? ¿Una causa perdida?”, en: Revista Foro Cubano, vol. 6, no. 57, junio de 2023.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Soy una investigadora cubana y me gustaría contactar con la autora. Gracias