Informe Anual de OGAT sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas cubanas (julio de 2025)

En 2024, Cuba estuvo marcada por un régimen que continuó reprimiendo el disenso. A la vez se mantuvo la inmovilidad institucional frente a los diferentes tipos de violencia hacia la mujer.

INTRODUCCIÓN

Los feminicidios no emergen de la nada: surgen de una sociedad donde las relaciones de género son violentas. La antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato explica de esta manera la existencia de feminicidios, que no son un hecho aislado, sino crímenes que surgen de innumerables violencias cotidianas y normalizadas. Para acabar con los feminicidios, por tanto, hay que transformar la sociedad.

Con esta intención, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) presenta su QUINTO INFORME ANUAL (del que compartimos en este artículo sólo un resumen), que ofrece un análisis exhaustivo sobre la situación de violencia de género en Cuba durante 2024, destacando los feminicidios que se han producido en la isla durante ese año. La finalidad de este informe es visibilizar las dinámicas de las violencias machistas de todo tipo y sus particularidades en el país caribeño, así como proponer medidas y políticas de acción que conduzcan a esta transformación social que buscamos.

El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia machista. Según ONU Mujeres, se refiere al “asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo”, aunque también puede definirse de manera más amplia como cualquier asesinato de mujeres o niñas por motivos de género. (...)

Las violencias contras las mujeres y las niñas, por lo tanto, se manifiestan como un importante impulsor de la desigualdad en el mundo, y su observación, incluida la de los feminicidios, es fundamental en la lucha por esta transformación social que llevará a su erradicación. El primer paso para abordar un problema es que la sociedad lo reconozca como tal, y esto implica no solo demostrar su existencia, sino también explicar de dónde viene y cómo funciona.

Los observatorios de género ofrecen una visión de la violencia basada en datos que muestran su magnitud y características, permitiendo una comprensión más profunda de sus causas, funcionamiento y consecuencias. Además, proporcionan información valiosa para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. En consonancia, OGAT recopila información que evidencie la existencia y persistencia de feminicidios en Cuba y muestre las violencias machistas en todas las esferas de la sociedad cubana.

Insistimos en que la meta de OGAT no es punitivista, sino pedagógica, proactiva y transformadora. Busca que la sociedad entienda que no hay admisibilidad posible para las agresiones contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+ y otros colectivos marginalizados, tampoco en Cuba. Sabemos que es un proceso lento, pero también cada vez va aumentando la conciencia social.

A pesar de las limitaciones para su trabajo, marcado por la precariedad de recursos y por la criminalización de su actividad por parte de las autoridades cubanas, OGAT trabaja para que cada año sus análisis sean un reflejo cada vez más real y certero de la situación de las violencias contra las mujeres y las niñas en Cuba. Cada año actualizamos nuestra metodología, ofrecemos nuevos datos, tendencias o dinámicas que observamos y pensamos que son de relevancia para ofrecer una imagen más completa de la situación. Si en 2023 añadimos y analizamos la tipología de feminicidio ginecobstétrico y el subregistro de las cubanas asesinadas en el exterior por violencias machistas, en 2024 hemos analizado la intersección del racismo en los feminicidios y la figura del suicidio feminicida, así como hemos incorporado nuevas categorías de registro que hacen más completa la compresión de las violencias hacia las mujeres y niñas.

Querríamos dar las gracias, por último, a las personas, medios de prensa y organizaciones aliadas que trabajan con OGAT para hacer posible el funcionamiento del observatorio y este informe anual: YSTCC (en primer lugar), Museo V, Cubalex, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Red de Observatorios Independientes de Cuba, MundoSur, Martí Noticias, la Red Femenina de Cuba, y muchas otras, que nos acompañan en el día a día en las verificaciones y sin las cuales nada de esto sería posible. Sirva el esfuerzo de todas en este informe, un año más, como llamada de atención a la ciudadanía cubana e internacional: recordemos que los números tienen detrás nombres, vidas que fueron interrumpidas prematuramente por asesinatos machistas.

2. CONTEXTO CUBANO

Crisis económica y social

En Cuba, el 2024 estuvo marcado por un régimen que continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, incluso en las redes sociales de internet, mientras la población padece una crisis multidimensional severa que afecta sus derechos, incluyendo el acceso a salud, alimentación, agua y electricidad.

En el último año, el país ha vivido oleadas de protestas, que fueron desencadenadas por los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida. Solo en 2024, Cuba sufrió tres cortes nacionales de electricidad: el primero el 18 de octubre, tras una avería en la central Antonio Guiteras; el segundo en el mes de noviembre, durante el paso del huracán Rafael, de categoría 3, por el occidente del país; y el tercero, el 4 de diciembre. En todos los casos, la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tomó varios días, profundizando aún más las vulnerabilidades y el malestar social.

Además, la población cubana sigue abandonando el país en grandes números, en un éxodo masivo iniciado en 2021 y que está fuertemente feminizado. Aunque la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) habla de una «paridad de sexo en la emigración» cubana, la International Migrant Stock de la ONU indica que 56.6 % de las personas migrantes cubanas en 2024 han sido mujeres, es decir, 133 mujeres por cada 100 hombres.

Durante 2024, OGAT observó la violencia contra las mujeres migrantes cubanas, sobre todo hacia aquellas que llevan a cabo la ruta por Centroamérica hacia Estados Unidos, donde existe un creciente riesgo de sufrir diversos tipos de violencia sexual, entre ellos la trata.

Organizaciones como Caminantas, un colectivo feminista que trabaja con mujeres migrantes, han alertado sobre el aumento sostenido de casos de trata de mujeres migrantes, particularmente provenientes de Cuba, Colombia y Venezuela. En enero de 2024, un operativo policial en el estado de Quintana Roo, en México, derivó en el rescate de 25 mujeres víctimas de explotación sexual, entre ellas cubanas, venezolanas, colombianas y mexicanas.

Según María Ángel Vielma, integrante del colectivo, en conversación con EFE, muchas de estas mujeres llegan a México engañadas con ofertas laborales falsas o a través de relaciones afectivas iniciadas en línea, donde hombres mexicanos financian sus viajes o sostienen a sus familias como parte de un proceso de manipulación. (...)

El Mapa Latinoamericano de Feminicidios, coordinado por la organización Mundo Sur, continuó este año su labor de visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas en la región, incluyendo el caso cubano a través de los datos publicados por la alianza de los observatorios de YSTCC y OGAT. En el más reciente informe de Mundo Sur, que se circunscribe al primer semestre de 2024, la plataforma documentó un aumento de 5,1% en los feminicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 2.382 casos en 16 países.

El análisis no sólo puso de relieve la gravedad del problema en países como Brasil, Colombia y Guatemala, que lideran en cifras absolutas, sino también en Cuba, donde se registraron 30 feminicidios en dicho período, equivalente a una tasa de 0,57 por cada 100 mil habitantes.

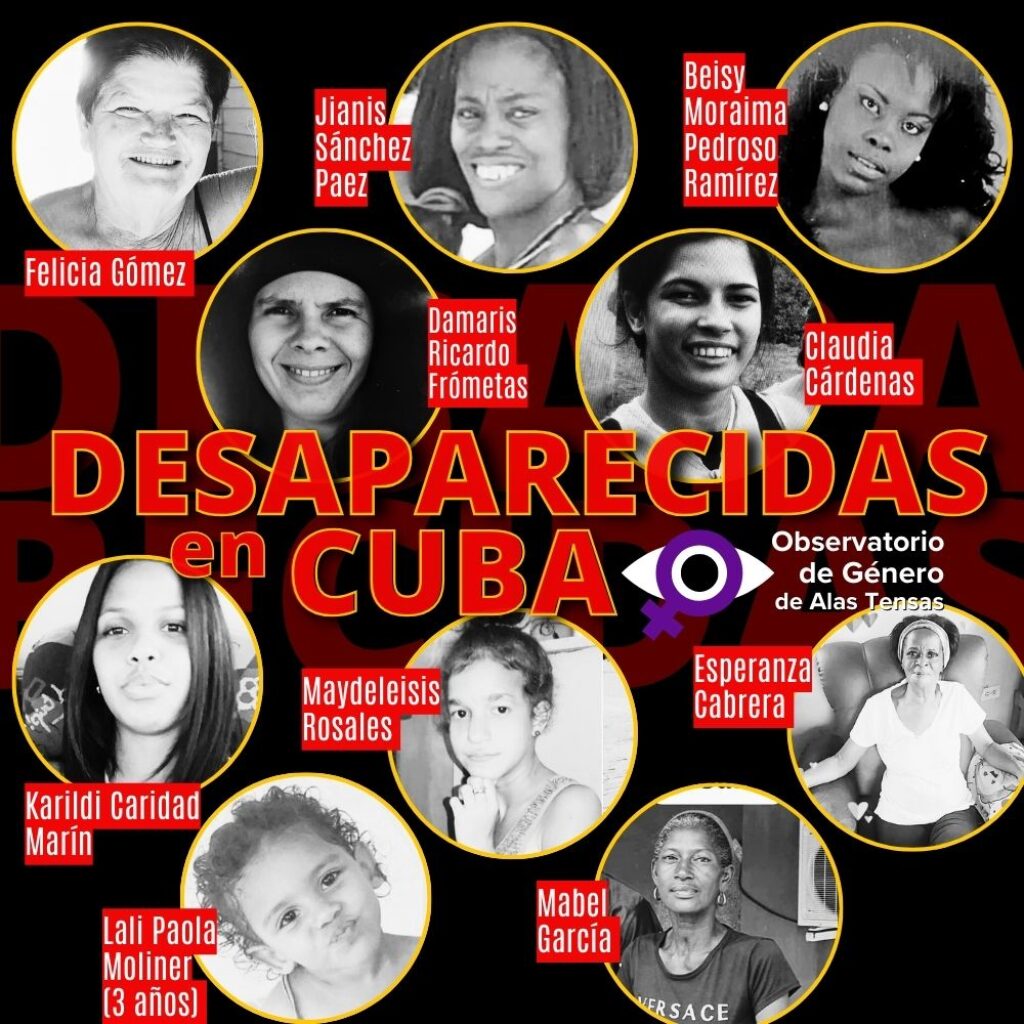

Durante el año 2024, OGAT y otras activistas de la sociedad civil cubana han llamado la atención sobre las desapariciones de mujeres, que permanecen invisibilizadas en Cuba. A diferencia de otros países, donde los familiares pueden recurrir a carteles, medios de comunicación y sistemas de alerta para buscar a sus seres queridos, en la isla caribeña los recursos para enfrentar estas tragedias son escasos y las respuestas oficiales, deficientes. Ha sido gracias al acceso a internet, en los últimos años, que familiares de desaparecidas han podido alzar sus voces para encabezar estas búsquedas.

La ausencia de protocolos efectivos, recursos legales limitados y la imposibilidad de recurrir a organizaciones independientes, todas ellas criminalizadas dentro del país, para impulsar búsquedas, han creado un vacío institucional que deja a las familias en un estado de vulnerabilidad y desamparo. Las investigaciones suelen detenerse sin explicaciones claras, y los familiares no tienen herramientas legales para exigir que se reanuden.

(...)

Respuestas institucionales

En el mes de julio, las autoridades cubanas aprobaron el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de hechos de violencia de género, sobre todo para el ámbito familiar. Esta medida, alineada con el Programa para el Adelanto de las Mujeres, fue presentada por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda.

La transparencia y el acceso a las estadísticas de la violencia machista es una de las demandas exigidas desde hace varios años por los observatorios de OGAT y YSTCC, y aunque sin duda este sistema de registro podría ser una respuesta ante las demandas de estos observatorios, las autoridades continúan ofreciendo datos insuficientes e inconexos sobre las violencias contra las mujeres y las niñas, y siguen sin explicar la metodología utilizada en el registro y análisis de esos datos.

En una nota firmada por dos fiscales cubanas y publicada en Granma en abril de 2025, se comunicó que el anunciado “registro administrativo, informatizado e interoperable” no sería público.

El 1 de agosto de 2024 las autoridades publicaron nuevas cifras sobre feminicidios a través del oficial Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), aunque evita usar el término “feminicidio”. En los análisis que presentó el OCIG para el año 2023, las autoridades cubanas ofrecen dos cifras. Por un lado, hablan de un total de 60 mujeres (de 15 años o más) “víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas”, y por otro hablan de 50 mujeres (de 15 años y más) “asesinadas por sus parejas y/o exparejas”. Yaneidis Pérez, del Secretariado General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), confirma en una entrevista del pasado 5 de septiembre 61 asesinatos de mujeres (aunque la cifra varía en 1 caso), 50 de ellos cometidos por sus parejas o exparejas.

El número de casos que da el observatorio oficialista en su web (60) está por debajo de los 90 contabilizados en 2023 por el OGAT y YSTCC, y es una muestra que, en cualquier caso, se queda muy corta puesto que solo abarca “casos conocidos en procesos judiciales juzgados en el año”. Por tanto, se desconoce si contempla incidentes donde hubo un proceso judicial inconcluso o donde no hubo proceso alguno; situaciones que pueden darse por diferentes motivos, como, por ejemplo, el suicidio del victimario.

Además, los casos que expone el OCIG responden a juicios que sucedieron en 2023, pero podrían ser feminicidios cometidos en 2022 o hasta antes y que no fueron juzgados con anterioridad. Si bien la ley cubana estipula seis meses para concluir la investigación e iniciar el juicio, en la práctica los procesos suelen ser más largos.

Por citar un ejemplo, en agosto de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos dictó las sentencias de Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte, responsables del feminicidio de Yoilén de la Caridad Acosta Torriente, de 18 años, cometido en enero de 2023. El juicio tardó más de un año y existe la posibilidad de que su caso no aparezca en los registros oficiales hasta 2025.

A diferencia de los reportes de los observatorios independientes, el OCIG no utiliza los términos “feminicidio” ni “femicidio”; ni hace una distinción clara entre tipos de feminicidios, como lo son el sexual, social, familiar, vicario y ginecobstétrico. Tampoco indica reconocer los asesinatos a mujeres trans por motivos de género como feminicidios. Estas categorías, que sí son tenidas en cuenta por los observatorios independientes, permiten explicar otros posibles vínculos, escenarios y desventajas entre agresores y sus víctimas, y brindan una imagen más precisa de los hechos y el alcance de la violencia de género, también hacia las víctimas no mortales.

Es destacable, por otro lado, el oscurantismo que rodea a las metodologías empleadas para el levantamiento de datos o la deficiencia de indicadores para hablar de violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus manifestaciones. “Las cifras oficiales son difíciles de comprender y sobre todo de interpretar pues están fragmentadas y salen de las instituciones que no reciben a las víctimas en primera instancia (tribunales y fiscalía). Sería muy diferente si se contara con estadísticas de la Policía o Medicina Legal. No sabemos los indicadores que se utilizan, ni las muestras”, apunta YSTCC.

A finales de 2024, las autoridades anunciaron dos iniciativas oficiales de carácter preventivo en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas.

La primera fue el lanzamiento de la campaña "No Más", destinada a responder a la violencia machista en cuatro provincias: Las Tunas, Granma, Guantánamo y La Habana. Con una duración prevista de tres años y una participación estimada de 11.400 personas, la campaña asegura que, con adolescentes, capacitará a profesionales de la comunicación y fortalecerá redes comunitarias. Organizaciones como el OGAT han señalado la falta de información sobre el presupuesto, el monitoreo y la evaluación de impacto, elementos clave para su efectividad.

"No Más" se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, en un contexto donde activistas independientes critican la violencia contra las mujeres y las niñas ejercida por las instituciones cubanas, ya sea a través de maltrato directo a activistas políticas y manifestantes o de la revictimización debido a que sigue sin atender de forma integral este tipo específico de violencia como problema estructural.

La segunda medida es la publicación en diciembre del Decreto-Ley 86 de 2024 sobre la Caja de Resarcimientos. Este instrumento legal busca garantizar la reparación económica a víctimas de delitos, incluidas mujeres afectadas por violencia contra las mujeres y las niñas, estableciendo convenios de pago con los agresores y permitiendo, en casos excepcionales, que la Caja asuma la indemnización. Aunque el Decreto prioriza a personas vulnerables como menores de edad y personas con discapacidad, activistas de OGAT subrayan la necesidad de ampliar las reparaciones más allá del ámbito económico, incluyendo apoyo psicológico y medidas que garanticen la no repetición.

En junio de 2025 el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, realizado en conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), publicaron nuevos datos. Según el Subsistema de Información Estadística Complementaria del Tribunal Supremo Popular (SIEC-TSP), se registraron 76 mujeres de 15 años o más asesinadas por razones de género, en casos que fueron juzgados durante el año 2024.

Es crucial destacar que estas cifras no corresponden necesariamente a los feminicidios ocurridos en 2024, sino a aquellos que fueron procesados judicialmente durante ese año. Esto implica, como en las cifras aportadas sobre el año 2023, un desfase temporal respecto a la fecha de los crímenes, lo que puede generar una subestimación del fenómeno en tiempo real.

Entre las mujeres asesinadas aparecen menores de edad (entre 15 y 18 años), jóvenes y adultas. De ellas, 44 víctimas pertenecían al grupo etario de 20 a 44 años, y 17 tenían entre 45 y 59 años. Esta franja etaria refleja una vulnerabilidad estructural, especialmente al considerar que el 69,7% no tenía vínculo laboral al momento de su asesinato.

Dos víctimas presentaban alguna discapacidad física o intelectual. Además, se reportó un aumento en las víctimas afrodescendientes: 5 mujeres negras y 10 “mulatas” más que el año anterior, lo cual refuerza la urgencia de abordar la violencia de género desde una perspectiva interseccional. Debemos subrayar que el término "mulata" que usa el observatorio oficial es muy cuestionable por el racismo implícito de esta palabra que oculta las raíces históricas de violencia hacia las mujeres negras en el contexto de la colonización. (...)

El 73,7% de los feminicidios ocurrieron en el hogar. De los 76 casos, 55 fueron cometidos por la pareja o expareja, reflejando un patrón de violencia estructural dentro del ámbito doméstico.

Este informe oficial que aparece en el OCIG, dirigido por la FMC, indica un incremento en varios indicadores relacionados con la violencia feminicida en Cuba, aunque no utilicen, como en informaciones anteriores, el término feminicidio ni siquiera el de femicidio que tanto han reivindicado para intentar evadir la responsabilidad gubernamental e institucional que tienen ante este tipo de violencia.

En primer lugar, se constata un aumento en el número de casos juzgados por feminicidio: mientras en 2023 OCIG reportó 60, en 2024 la cifra ascendió a 76. Reiteramos que este incremento no necesariamente refleja un alza en los crímenes cometidos durante ese año, ya que muchos de los juicios realizados en 2024 podrían corresponder a hechos ocurridos en años anteriores.

Por otro lado, en cuanto a la relación entre víctima y victimario el informe expone que: "las muertes de mujeres por su pareja o expareja íntima fueron 50 en el 2023 y 55 en el 2024". Además, se duplicaron los feminicidios cometidos "por personas sin relación íntima con la víctima, pasando de 10 a 21". En estos casos la tipología no se desagrega y se engloba en el término: "mujeres que murieron a manos de otras personas diferentes de su pareja o expareja".

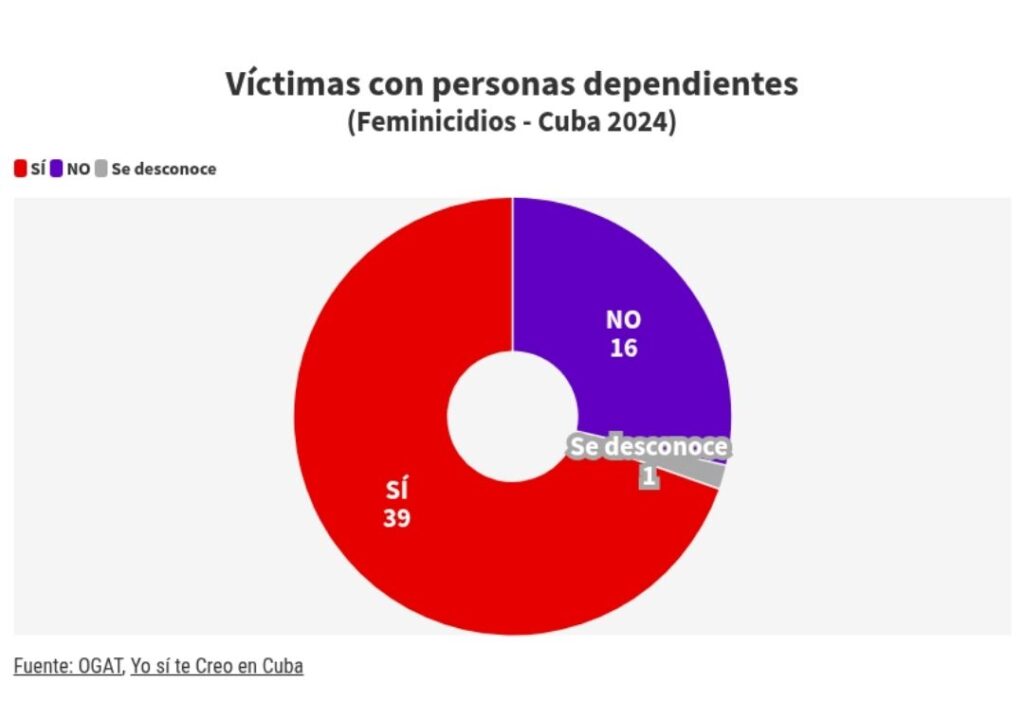

El mismo informe oficial reporta que 70 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa de estos crímenes en 2024, frente a los 38 registrados en 2023. Estas cifras dramáticas visibilizan el impacto generacional y la urgencia de implementar políticas de reparación, atención psicosocial y protección integral para los hijos e hijas de las víctimas.

Acciones de la sociedad civil

Durante la 89ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), celebrada entre el 7 y el 25 de octubre de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil cubana participaron activamente con informes y testimonios que evidenciaron las graves violaciones a los derechos de las mujeres en Cuba. Esta fue una ocasión clave para visibilizar la violencia de género, los feminicidios y la discriminación estructural que enfrentan las mujeres cubanas, en especial las mujeres negras, lesbianas, presas políticas y defensoras de derechos humanos.

En el diálogo interactivo del 18 de octubre, el Comité de la CEDAW examinó el noveno informe periódico de Cuba y, aunque reconoció avances legales como la Constitución de 2019 y el Código de las Familias (2022), expresó preocupación por la falta de implementación efectiva, el impacto desproporcionado de la crisis en mujeres y niñas; y la desigualdad en el acceso al poder político real pese a los altos índices de representación femenina en el parlamento (unicameral). Marianne Mikko, una de las expertas, calificó al gobierno cubano de "autoritario" y criticó la imposibilidad de los y las defensoras de derechos humanos de trabajar en la isla caribeña.

Organizaciones como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), YSTCC, Cubalex, Civil Rights Defenders, 4Métrica, y Prisoners Defenders, entre otras, presentaron en coalición cinco informes alternativos. Estos informes documentaron la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, la falta de tipificación del feminicidio, y las limitaciones para registrar datos oficiales. También se denunciaron las represalias contra defensoras de derechos humanos y las deficiencias estructurales del sistema judicial cubano.

La delegación oficial cubana defendió los logros del país en igualdad de género, pero evitó comprometerse con medidas concretas como la promulgación de una ley específica contra la violencia de género o la recogida sistemática de datos. También rechazó reconocer el feminicidio como categoría legal y negó las denuncias de represión política contra mujeres.

El Comité expresó preocupación por la falta de garantías de asociación y participación de organizaciones independientes, así como por la ausencia de datos oficiales, protección efectiva y acceso a justicia para las víctimas de violencia.

El OGAT realizó un dosier: Cuba ante la CEDAW, donde sistematizó la participación de la sociedad civil, y del Estado cubano, así como la respuesta y recomendaciones del Comité al Estado cubano.

La participación de la sociedad civil cubana en la CEDAW marcó un hito en la denuncia internacional de la situación de las mujeres en Cuba. Las observaciones finales del Comité representan un respaldo a estas denuncias y un compromiso de seguimiento sobre las recomendaciones realizadas al Estado cubano.

Entre las recomendaciones, destacan medidas concretas para prevenir feminicidios como el establecimiento de refugios para víctimas de violencia de género, el fortalecimiento de los mecanismos de justicia, la independencia del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, la tipificación del feminicidio, la promulgación de una ley integral, y la formación de funcionarios públicos. Se hizo además hincapié en la liberación de las presas y presos por motivos políticos.

El 11 de noviembre de 2024, en el marco del 191º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la sociedad civil participaron en una audiencia pública para exponer la crítica situación de las personas mayores en Cuba. Durante la sesión, se destacaron las dificultades que enfrenta esta población vulnerable en un contexto de inseguridad alimentaria, económica y sanitaria.

Cuido60, organización que ha documentado la situación de las personas mayores en Cuba desde hace cuatro años, denunció que el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla afecta el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Con el índice de envejecimiento más alto de la región, el 80% de los adultos mayores vive en condiciones de pobreza extrema, con pensiones que no cubren ni los alimentos básicos, y enfrentan dificultades para acceder a agua potable, medicamentos y servicios esenciales.

OGAT presentó una intervención titulada Violencia feminicida en mujeres adultas mayores. El informe denunció que el feminicidio de mujeres mayores de 60 años en Cuba constituye una realidad silenciada por el Estado. A pesar de que estas víctimas se enfrentan a una elevada vulnerabilidad —agravada por la dependencia económica, el aislamiento social y la persistencia de vínculos violentos a lo largo del tiempo—, no existen políticas públicas ni estadísticas oficiales que reconozcan la magnitud del problema. OGAT, en coordinación con el Observatorio de Feminicidios de YSTCC, ha documentado casos de feminicidios en todos los rangos etarios, incluidos asesinatos recientes de mujeres mayores, como el de una anciana de 92 años en La Habana, a manos de su cuidador.

El informe subrayó la necesidad de formar y sensibilizar a actores estatales (policía, jueces, personal sanitario) en enfoques interseccionales que tengan en cuenta la edad. A su vez, alertó sobre la invisibilización de las víctimas mayores en las estadísticas oficiales y en los marcos jurídicos existentes, lo que impide el acceso a la justicia y a la reparación integral.

(...)

Las mujeres mayores, además de ser víctimas de feminicidios y de otros tipos de violencia, son, junto con los niños y niñas, las personas dependientes más frecuentes que quedan desamparadas cuando una mujer es asesinada. La colectiva Casa Palanca, en su investigación Víctimas de las que no se habla: la realidad de las familias atravesadas por feminicidios en Cuba, llamó la atención sobre la existencia de al menos 285 personas dependientes de mujeres asesinadas por feminicidios en el país (documentadas desde 2019 hasta junio de 2024). Las infancias, pero también los y las adultas mayores y personas con discapacidades no son reparadas tras los feminicidios de las mujeres que les cuidaban y, en muchas ocasiones, también mantenían económicamente.

Publicada el 18 de septiembre, fue la primera investigación colaborativa de esta colectiva de mujeres y personas no binarias. Realizada por 16 periodistas independientes a lo largo de cinco meses, arroja luz sobre la desprotección de las familias afectadas por feminicidios en Cuba, un problema ignorado por las autoridades, pues, además de la pérdida de sus seres queridos, estas familias enfrentan abandono estatal, falta de apoyo psicológico y desconocimiento de sus derechos.

Casa Palanca entrevistó a ocho familias de víctimas en seis provincias del país, revelando la insuficiencia de las pensiones económicas y la falta de políticas públicas que garanticen una reparación integral.

En abril de 2024, el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) presentó junto a activistas y periodistas, el informe Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba, donde se denunció la invisibilidad y la violencia que enfrentan las mujeres lesbianas. Liderado por la periodista María Matienzo y un equipo de investigadoras, el estudio revela datos preocupantes: 69,1% de las encuestadas ha sufrido lesbofobia, 83,6% ha enfrentado discriminación en el ámbito de la salud y 87% ha sido víctima de acoso sexual.

Además, el informe criticó la exclusión de las mujeres lesbianas de las estadísticas oficiales y de las propuestas legislativas relacionadas con la violencia de género, evidenciando las barreras estructurales que perpetúan su marginación.

El 8 de marzo de 2024, como cada año, organizaciones feministas cubanas radicadas en el exilio se congregaron en Madrid para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un fuerte llamado a la libertad y justicia en Cuba. Bajo el lema de un “8M sin presas políticas”, las manifestantes expresaron solidaridad con el centenar de mujeres encarceladas por motivos políticos en la isla y recordaron a las 90 víctimas de feminicidios registradas en 2023 por observatorios independientes. Portando carteles con los rostros de las presas políticas, exigieron el fin de la opresión, la violencia contra las mujeres y la desigualdad, al tiempo que reivindicaron la lucha por una Cuba democrática.

Metodología para los feminicidios de cubanas en el exterior:

Dada su importancia, los observatorios de OGAT y YSTCC cada año revisan los medios de prensa locales e internacionales confiables para contabilizar solamente las cubanas fallecidas fuera del país por violencia feminicida. En este caso, se usan básicamente los reportes de prensa (que deben ser abundantes y con fuentes policiales) y reacciones de familiares en redes sociales, para registrar elementos mínimos de cada caso dada la disparidad de información disponible en cada país.

En 2024, se han documentado 18 feminicidios de mujeres y niños cubanos en el exterior, ocurridos en cuatro países: Estados Unidos (14 casos), México (3), España (1). De estos crímenes, 12 fueron clasificados como feminicidios de parejas o exparejas, confirmando que la relación íntima continúa siendo el principal vínculo de riesgo para las mujeres.

La mayoría de los hechos se concentran en el estado de Florida, Estados Unidos, donde ocurrieron 5 feminicidios, uno de ellos, vicario. El territorio que le sigue por mayor incidencia fue Texas donde ocurrieron 4 asesinatos. Los casos incluyen modalidades extremas de violencia, como apuñalamientos, disparos y agresiones que ocurrieron en el contexto de separaciones conflictivas.

(...)

Monitoreo y visibilización de desapariciones de mujeres y niñas en Cuba (2024)

Durante el año 2024, OGAT ha continuado dando seguimiento y la sistematización de alertas por desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, basándose en reportes difundidos a través de redes sociales, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil como YSTCC y Me Too Cuba.

Con la ayuda de iniciativas ciudadanas, visibilizamos estas desapariciones, previa confirmación con las familias de las desaparecidas, con la activación de las alertas #AlertaYeniset (para desapariciones de mujeres) y #AlertaMayde (para niñas, niños y adolescentes), impulsadas por la activista Marta María Ramírez desde 2023.

Estas alertas buscan contribuir a la difusión de casos y generar presión pública sobre las autoridades responsables. La #AlertaYeniset fue nombrada en honor a Yeniset Rojas Pérez, víctima de feminicidio en Villa Clara, de la que hicimos alusión en otro momento del informe. Y la #AlertaMayde se inspira en el modelo de la Alerta Amber, adaptado al contexto cubano, y toma el nombre de Maydeleisis Rosales, una menor de 16 años, desaparecida el 30 de mayo de 2021 en Centro Habana.

En total, OGAT en 2024 visibilizó 28 desapariciones de mujeres y niñas durante el año, de las cuales 22 fueron localizadas con vida. Las edades de las personas desaparecidas oscilaron entre 3 y 75 años, siendo 12 de ellas menores de edad, lo que representa cerca del 43% del total. Las edades más comunes entre las menores se ubicaron entre los 11 y 16 años, evidenciando la vulnerabilidad de las adolescentes en un entorno sin protocolos especializados para la atención de desapariciones.

Alertas activas de 2024

- Claudia Cárdenas Rodríguez (27 años) – desaparecida desde el 7 de agosto en Baraguá, Ciego de Ávila.

- Esperanza Cabrera Melvin (75 años) – desaparecida desde el 19 de diciembre en Colón, Matanzas.

- Felicia Gómez Díaz (67 años) – desaparecida desde el 6 de diciembre en La Ermita, Trinidad, Sancti Spíritus.

- Lali Paola Moliner (3 años) – desaparecida desde el 26 de febrero en Cojímar, La Habana.

- Maileivys Martín (36 años) – desaparecida desde el 6 de mayo en Nuevitas, Camagüey.

Casos no verificados

Adicionalmente, otras desapariciones fueron reportadas en redes sociales, pero no han podido ser confirmadas por OGAT ni por otras plataformas especializadas. Esta situación refleja las limitaciones existentes en el acceso a información pública confiable y la falta de mecanismos oficiales efectivos para la documentación, búsqueda y atención de casos de desapariciones en el país.

4. ANÁLISIS DE DATOS

REGISTRO DE FEMINICIDIOS POR LOS OBSERVATORIOS INDEPENDIENTES

Desde el año 2019, el OGAT, en colaboración con la plataforma feminista YSTCC, ha desarrollado una labor sistemática de documentación y verificación de feminicidios en Cuba. Ante la ausencia de datos oficiales sistemáticos, transparentes y con enfoque de género por parte del Estado cubano, este trabajo independiente se ha convertido en la principal fuente de información confiable sobre la violencia feminicida en el país.

La recopilación de estos datos se realiza en un contexto altamente restrictivo, marcado por la criminalización del activismo feminista, el acceso limitado a fuentes institucionales, la falta de protocolos públicos de registro que expliciten la metodología utilizada, y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio en la legislación nacional. Estas condiciones generan un escenario de subregistro, obstaculizan el monitoreo ciudadano y dificultan la formulación de políticas públicas eficaces.

A pesar de estos desafíos estructurales, el trabajo sostenido de OGAT y YSTCC ha permitido verificar un total de 267 feminicidios entre 2019 y 2024, aportando una base empírica con rigor que permite visibilizar la magnitud del fenómeno y sustentar la exigencia de acciones estatales concretas en materia de prevención, atención y justicia.

Durante el año 2024, los observatorios OGAT y YSTCC lograron verificar un total de 56 feminicidios en el territorio cubano.

La disminución del número de feminicidios registrados en 2024 en comparación con el año anterior (de 90 a 56 casos) representa una variación cuantitativa del 37 %. No obstante, esta reducción debe interpretarse con cautela metodológica, ya que el contexto cubano sigue caracterizándose por la ausencia de transparencia estatal, la censura informativa y la falta de un sistema nacional de estadísticas públicas desagregadas, junto a las propias dificultades que han enfrentado los observatorios en la verificación de las alertas recibidas que impiden un completo registro.

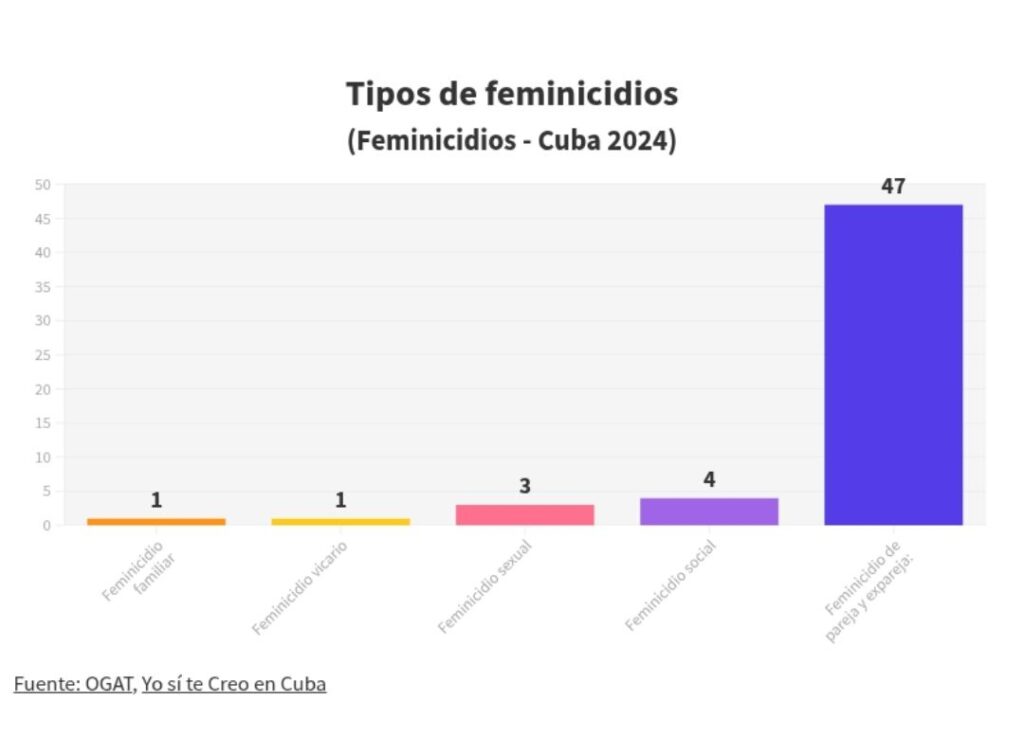

TIPOS DE FEMINICIDIOS

El análisis desagregado por tipología permite observar que el feminicidio de pareja o expareja continúa siendo el patrón predominante, con 47 casos, lo que representa 83,9 % del total de 56 feminicidios registrados en el año por OGAT y YSTCC. Esta categoría reafirma la centralidad de la violencia estructural de género en el ámbito de las relaciones afectivas.

El resto de los casos se distribuye en categorías menos frecuentes, pero de igual gravedad:

- Feminicidio social: 4 casos

- Feminicidio sexual: 3 casos

- Feminicidio familiar: 1 caso

- Feminicidio vicario: 1 caso

La elevada proporción de feminicidios de pareja y expareja indica que el hogar y las relaciones afectivas continúan siendo espacios de alto riesgo para las mujeres, en un contexto cultural donde persisten normas patriarcales que legitiman el control, la dominación y la violencia por parte de los hombres.

En la categoría de pareja y expareja incluimos un caso de transfeminicidio, donde se denunció, por parte de amigos y conocidos de la víctima, transmisoginia por parte de la policía al demorarse en levantar el cuerpo de la víctima, así como el uso del deadname en su funeral. Esto último fue corregido a instancia de familiares y amigos.

La existencia de casos de transfeminicidio, feminicidio familiar, sexual y vicario —este último, un crimen cometido con el único propósito de infligir daño a la madre, en el caso registrado un padre asesinó a su propio hijo de cinco años—, aunque menos frecuentes, subraya la necesidad de una perspectiva interseccional que permita comprender cómo la violencia de género se entrecruza con otras formas de discriminación, tales como la transfobia, el edadismo, el clasismo o el racismo.

Esta diversidad en los perfiles y contextos de los feminicidios refleja la complejidad del fenómeno, que no se limita al ámbito conyugal, sino que también se manifiesta en entornos familiares, sociales, institucionales y transfóbicos. Cada uno de estos casos representa una expresión de violencia que transversaliza esferas de diversos ámbitos de la sociedad y que, por ello, requiere abordajes específicos y diferenciados en las políticas públicas de prevención y respuesta.

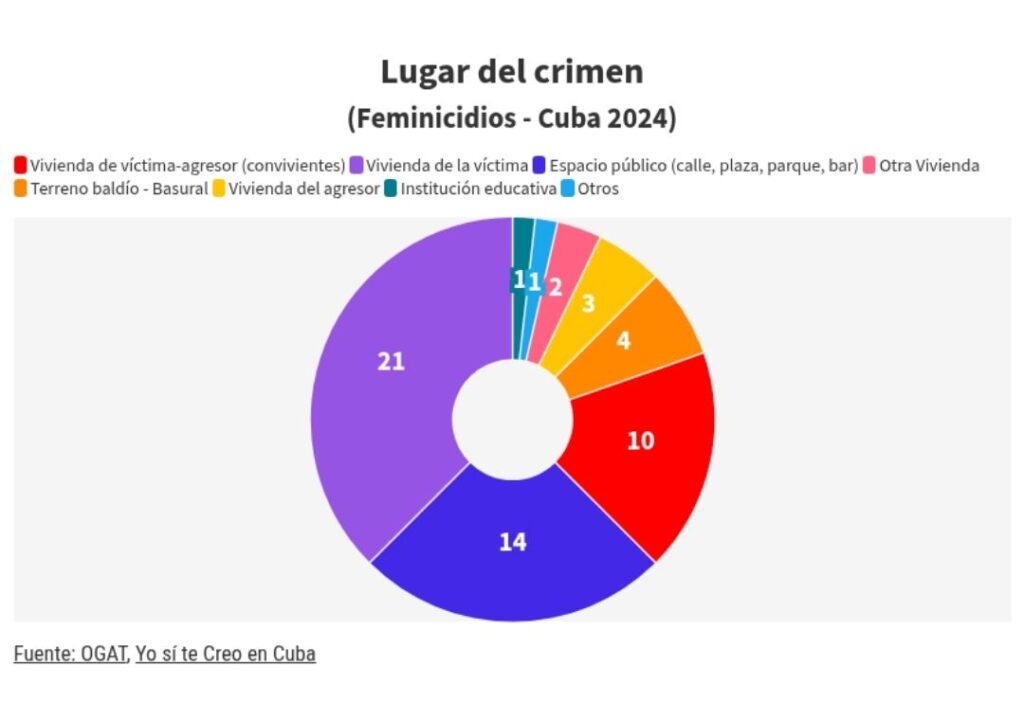

LUGAR DEL CRIMEN

El estudio de los lugares donde ocurrieron los 56 feminicidios registrados en Cuba en 2024 revela que la mayoría sucedieron en espacios íntimos y domésticos. El 37,5 % de los casos (21) tuvieron lugar en la vivienda de la víctima y el 17,9 % (10) en viviendas compartidas con el agresor, lo que suma un 55,4 %. Esta alta proporción refuerza la idea de que el hogar sigue siendo el entorno más peligroso para muchas mujeres.

Este patrón territorial también debe entenderse en estrecha relación con el contexto estructural cubano: la inexistencia de refugios estatales para mujeres en riesgo, la profunda crisis habitacional y la precariedad económica. Muchas mujeres no pueden abandonar el hogar compartido con su agresor por falta de recursos materiales, vivienda alternativa o redes institucionales de protección. Esta dependencia no es solo económica, sino también estructural y política, en un entorno donde denunciar puede conllevar represalias sociales o impunidad legal.

El 25 % de los feminicidios (14 casos) se cometieron en espacios públicos como calles o parques, lo que indica un incremento de la violencia en lugares expuestos y socialmente visibles. A esto se suman otros escenarios menos frecuentes: 4 casos en terrenos baldíos o basurales, 3 en viviendas del agresor, 2 en otras viviendas y 1 en una institución educativa. Estos datos revelan la diversidad de contextos en los que se manifiesta la violencia feminicida y su carácter brutal y sistemático.

Un caso paradigmático que refuerza lo anterior fue el de una joven, desaparecida el 22 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado en un basurero en La Habana Vieja, con signos de violencia extrema. OGAT y YSTCC lo calificaron como feminicidio, subrayando la desaparición, el abandono del cuerpo en un espacio público y la violencia ejercida. Las organizaciones hicieron un llamado al respeto hacia la familia y a evitar la difusión de imágenes del crimen.

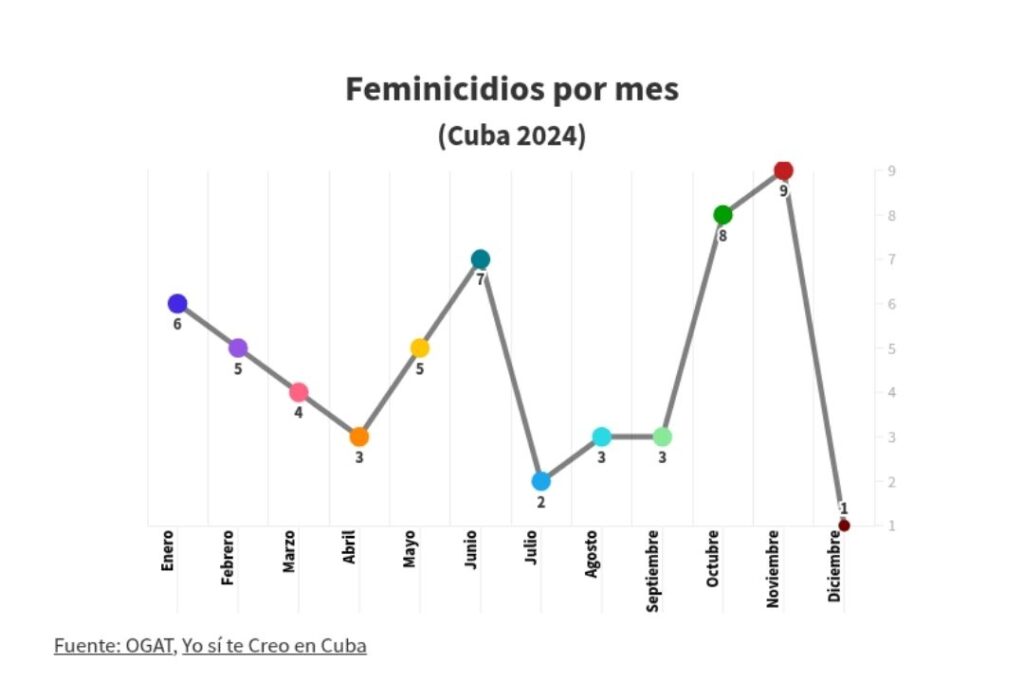

FEMINICIDIOS POR MES

La distribución mensual de los 56 feminicidios verificados en Cuba a lo largo del año 2024 muestra una dinámica irregular, pero con tres picos claramente definidos: junio (7 casos), octubre (8 casos) y noviembre (9 casos). Estos tres meses concentran 24 de los 56 asesinatos de mujeres por razones de género, lo cual representa el 42,8 % del total anual.

Por otro lado, los meses con menor incidencia fueron julio (2 casos) y diciembre (1 caso). Abril, agosto y septiembre mostraron cifras moderadas (3 casos cada uno), mientras que enero (6), febrero (5), marzo (4) y mayo (5) se mantuvieron en un nivel intermedio.

Este comportamiento no es aislado. Los informes anuales publicados por OGAT han documentado que los meses de junio y octubre también concentraron picos de feminicidios en los años 2022 y 2023. La reiteración de estos picos temporales durante tres años consecutivos sugiere la presencia de un patrón estacional que amerita atención y análisis desde una perspectiva estructural.

Como posibles factores a considerar estarían los cambios en la dinámica familiar y social: junio coincide con el cierre del curso escolar y el inicio del verano, periodo en el que muchas mujeres y niñas pasan más tiempo en el hogar, muchas veces expuestas a sus agresores. Octubre, por su parte, puede estar vinculado a tensiones socioeconómicas que se acumulan hacia el final del año. Ausencia de mecanismos efectivos de prevención o alerta temprana en estos meses, pese a su reiterada peligrosidad. Ciclos de impunidad o debilitamiento institucional, que podrían generar condiciones para la reiteración del crimen sin consecuencias judiciales efectivas.

Como muestra el análisis de estos últimos años la violencia feminicida en Cuba tiene ciclos identificables de mayor letalidad. Ignorar esta evidencia estadística sería una omisión grave en términos de política pública y derechos humanos.

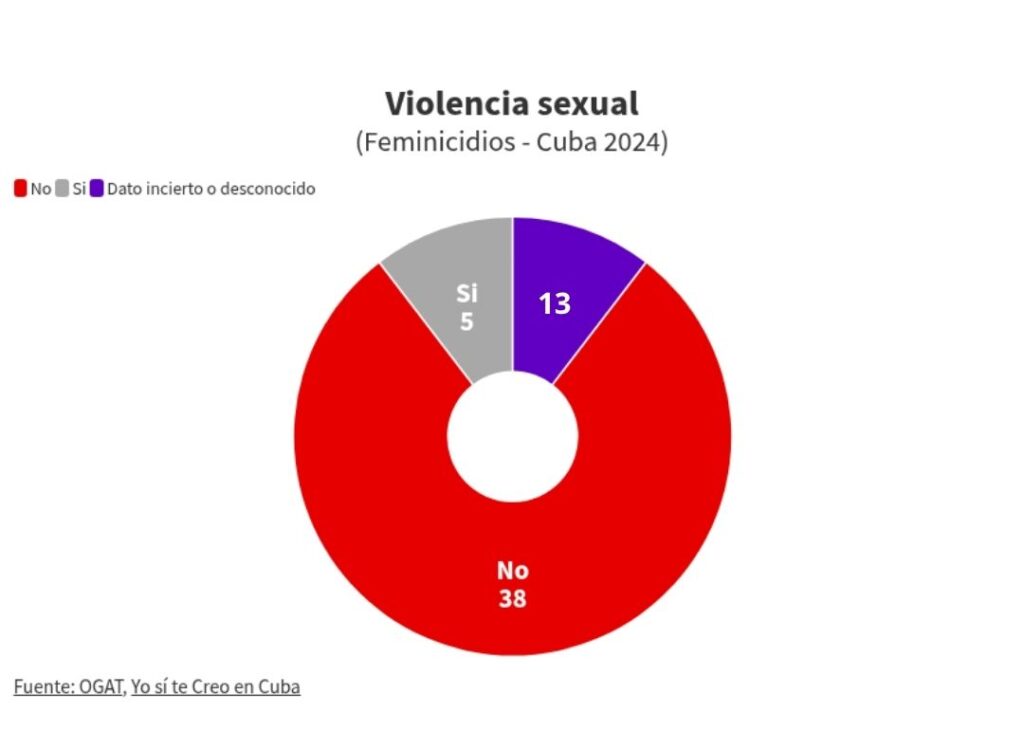

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS FEMINICIDIOS

De los 56 feminicidios registrados, solo en 5 casos (8,9 %) se confirmó la existencia de violencia sexual, mientras que en 38 casos (67,9 %) se descartó. Sin embargo, en 13 casos (23,2 %) no fue posible obtener información suficiente para determinarlo.

Este dato pone en evidencia tres aspectos fundamentales: Subregistro persistente: La alta proporción de casos sin información clara (más de una quinta parte del total) refleja las limitaciones que enfrentan los observatorios al no tener acceso a la documentación forense y la cobertura institucional del fenómeno. Esto les impide dimensionar de forma plena la violencia sexual como componente del feminicidio pues muchas veces se añade la deficiencia en la capacidad o voluntad de identificar y registrar estas agresiones, que suelen estar rodeadas de estigmas, tabúes y negligencias. Aquellos feminicidios en los que sí se logró constatar violencia sexual reflejan una expresión extrema de violencia y ultraje del cuerpo de la víctima. Estos casos requieren atención diferenciada, tanto en su abordaje judicial como en las medidas de prevención.

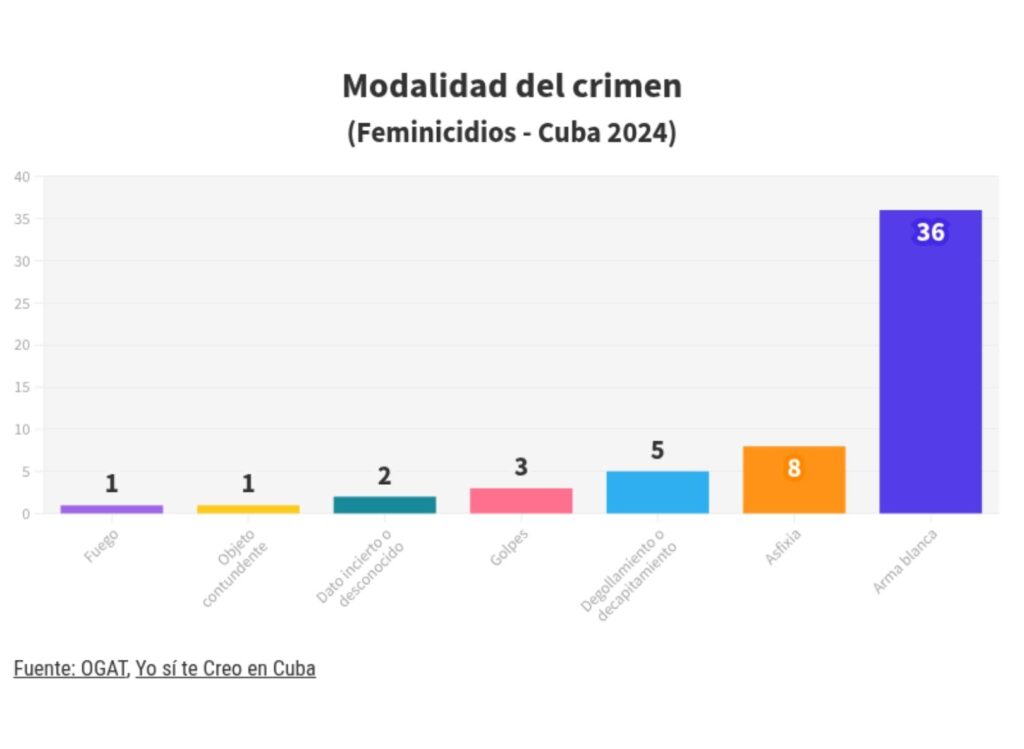

MODALIDAD DEL CRIMEN

De los 56 feminicidios verificados en Cuba en 2024, la modalidad más recurrente fue el uso de arma blanca, presente en 36 casos, lo que representa un 64,3 % del total. Este dato no solo revela la alta letalidad de esta herramienta en los crímenes por motivos de género, sino que también guarda una relación directa con el contexto cubano, donde el acceso a armas de fuego está estrictamente restringido por la ley y el control estatal.

En muchos casos, se trata de instrumentos cotidianos (cuchillos, machetes, navajas) transformados en armas letales, lo que también sugiere un entorno de convivencia o proximidad entre víctima y agresor.

No obstante, comienza a observarse una incipiente variación en este patrón tradicional. La presencia creciente de armas de fuego en la narrativa social, aunque aún marginal en los datos oficiales, sugiere una transformación potencial del repertorio de violencia, en un contexto de creciente precarización económica, fractura institucional y pérdida de controles estatales en algunos territorios.

Otras modalidades de asesinato registradas incluyen:

- Asfixia: 8 casos (14,3 %), un método asociado con violencia de alta intimidad y control directo sobre la víctima.

- Degollamiento o decapitación: 5 casos (8,9 %), que representan formas de extrema violencia y deshumanización.

- Golpes: 3 casos (5,4 %).

- Dato incierto o desconocido: 2 casos (3,6 %), donde no fue posible precisar la modalidad.

- Objeto contundente: 1 caso (1,8 %)

- Fuego: 1 caso (1,8 %), modalidad menos frecuente, pero de alto impacto.

En Cuba, donde el acceso a armas de fuego sigue siendo limitado, la violencia feminicida se expresa a través de métodos que requieren contacto directo, lo que hace aún más evidente la dimensión emocional, relacional y estructural del feminicidio. Además, estas formas de asesinato revelan no solo una voluntad de matar, sino también de castigar, dominar y ejercer control definitivo sobre la víctima.

VICTIMAS CON PERSONAS DEPENDIENTES

El análisis de los 56 feminicidios registrados en Cuba durante el año 2024 revela que, en 39 casos (69,6 %), las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, la mayoría de ellas menores de edad. Este dato cobra especial relevancia cuando se constata que al menos 72 hijos e hijas menores quedaron en situación de orfandad o desprotección directa como consecuencia de estos crímenes. La cifra no solo representa un indicador de impacto colateral, sino que también permite dimensionar el daño extendido que provoca el feminicidio, con efectos que trascienden la pérdida de la vida de la víctima y alcanzan a núcleos familiares completos.

Estas niñas, niños y adolescentes no solo enfrentan el dolor de la pérdida, sino que, en muchos casos, quedan expuestos a situaciones de vulnerabilidad económica, institucional y emocional. La ausencia de protocolos públicos específicos para su atención y reparación perpetúa el ciclo de violencia y desamparo en el que se encuentran.

ANÁLISIS INTERSECCIONAL DE LOS FEMINICIDIOS

La interseccionalidad es una herramienta que OGAT utiliza para analizar de manera más precisa cómo afectan las violencias machistas a las mujeres cubanas dependiendo de sus identidades y circunstancias sociales. Si bien la única característica que necesita tener una persona para ser asesinada por feminicidio es ser mujer, existen mujeres que se encuentran en una situación más vulnerable ante las violencias y por tanto ante el riesgo de femicidio.

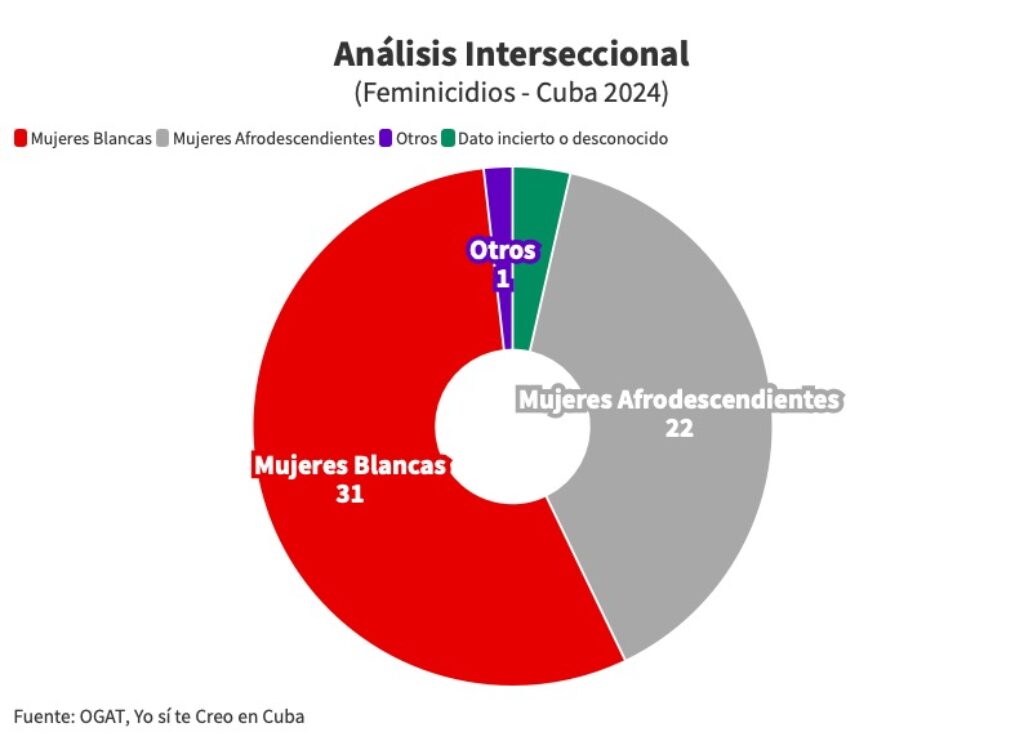

De los 56 feminicidios registrados en 2024, 31 víctimas (53,6 %) eran mujeres blancas, 22 (39,3 %) fueron identificadas como afrodescendientes, y 1 (1,8 %) no pudo ser identificada con precisión. En 2 casos (5,3 %), no se contó con información clara o disponible.

Aunque no hay una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes entre las víctimas, ellas conforman casi el 40 % de los casos, dato que no es menor y que es una expresión del racismo estructural que opera en conjunto con el patriarcado en contextos de violencia extrema. Las mujeres negras y racializadas, en general enfrentan mayores niveles de empobrecimiento, informalidad laboral, exclusión institucional, y también son más propensas a vivir en condiciones precarias o marginadas, todo lo cual incrementa su exposición a dinámicas de violencia machista.

En cuanto a la identidad de género, en el año 2024 OGAT y YSTCC documentaron un feminicidio de una mujer trans (transfeminicidio).

Los feminicidios de mujeres trans representan actos de violencia transfóbica, enmarcados no solo en la misoginia estructural, sino también en un sistema que castiga con saña las disidencias corporales, sexuales y de género. Hay que subrayar que las mujeres trans están expuestas a niveles extremos de exclusión institucional, estigmatización social y violencia física, con escasa respuesta estatal o cobertura mediática que reconozca sus derechos humanos.

En cuanto a la orientación sexual de las mujeres, OGAT verificó en 2024 un feminicidio de una mujer lesbiana. En el caso de las mujeres lesbianas, la violencia feminicida puede estar atravesada por motivaciones correctivas o punitivas, donde el agresor busca reprimir o castigar su orientación sexual, como se constató en el caso registrado.

La presencia de identidades diversas dentro del registro de feminicidios subraya la necesidad de que las políticas públicas, protocolos judiciales y mecanismos de atención no se limiten a una visión binaria o biologicista del género. La inclusión activa de la diversidad sexogenérica es una condición indispensable para la construcción de una respuesta integral, interseccional y transformadora frente a la violencia feminicida.

Entre los 56 feminicidios verificados en 2024, se identificaron 2 mujeres con discapacidad (3,6 %), y en 4 casos (7,1 %) no se pudo determinar la presencia o ausencia de esta condición.

La existencia de víctimas con discapacidad en estos crímenes no debe interpretarse como un hecho marginal. Por el contrario, obliga a considerar cómo la violencia machista se agrava cuando actúa sobre cuerpos atravesados por otras formas de exclusión. Las mujeres con discapacidad enfrentan una estructura social que combina capacitismo, patriarcado y dependencia económica o funcional, factores que multiplican los riesgos de violencia y dificultan el acceso a justicia y protección.

En este tipo de situaciones, la vulnerabilidad no está en la condición física, sensorial o cognitiva de la víctima, sino en la falta de sistemas de apoyo y en la naturalización de su subordinación. Estas mujeres suelen quedar fuera de las estadísticas, de las campañas de prevención y de las redes institucionales, lo que refuerza su invisibilización.

Conclusiones de 5to Informe Anual de OGAT

- La represión de la libertad de expresión y la criminalización del activismo en Cuba han limitado seriamente la denuncia y visibilización de casos de violencia de género. Esta situación, unida a la falta de acceso a información forense e institucional, contribuye al subregistro y a la impunidad de numerosos feminicidios y desapariciones.

- La verificación de 56 feminicidios en 2024 —una reducción del 37 % respecto al año anterior— no debe interpretarse como una mejora en la protección de los derechos de las mujeres, sino como resultado de un entorno de opacidad institucional, ausencia de datos oficiales, censura mediática y limitaciones metodológicas para la verificación. La violencia feminicida sigue siendo un problema estructural y sostenido.

- Si bien el feminicidio de pareja es predominante, se registraron también casos de feminicidio social, sexual, familiar, vicario y transfeminicidio. Esta diversidad de tipologías obliga a adoptar un enfoque interseccional que contemple discriminaciones adicionales por edad, raza, identidad de género, orientación sexual, discapacidad o condición migratoria.

- En el 67,8 % de los feminicidios se identificaron agravantes como mutilaciones, uso excesivo de armas blancas, golpes o abandono del cuerpo. El método más común fue el arma blanca (64,3 %), lo cual evidencia la carga simbólica y disciplinadora del acto feminicida, así como la cercanía física y emocional entre víctima y victimario.

- El 57,1 % de los crímenes ocurrieron en contextos urbanos y el 42,9 % en zonas rurales. Esto demuestra que la violencia feminicida no está restringida al ámbito urbano y que las mujeres rurales enfrentan igual o mayor riesgo, con menor acceso a servicios, atención y justicia.

- Junio, octubre y noviembre concentraron el 42,8 % de los feminicidios, repitiendo patrones de años anteriores. Esto sugiere una estacionalidad del riesgo feminicida, posiblemente asociada a variables socioeconómicas, cambios en la rutina familiar y debilitamiento institucional, que deben ser contempladas en los sistemas de alerta temprana.

- El 76,8 % de las víctimas tenía entre 15 y 45 años, etapa de la vida marcada por mayor actividad reproductiva, laboral y afectiva. Sin embargo, también se documentaron casos en menores de 15 años y mayores de 60, lo que demuestra que ningún grupo etario está exento del riesgo feminicida.

- Solo en el 8,9 % de los casos se documentó violencia sexual, mientras que en el 23,2 % no fue posible obtener información suficiente. Esto refleja tanto la invisibilización institucional de este componente como las dificultades para el acceso a fuentes forenses o judiciales.

- Solo el 16 % de las víctimas había denunciado previamente. En muchos otros casos no se pudo determinar, lo cual también refleja fallas institucionales de documentación y prevención. Esta baja tasa responde a la falta de mecanismos efectivos de protección, revictimización, miedo y dependencia estructural de las mujeres frente a sus agresores.

- El 39,3 % de las víctimas eran mujeres afrodescendientes, lo que indica una sobrerrepresentación respecto a su proporción poblacional y revela cómo el racismo estructural se entrecruza con el patriarcado. También se registraron feminicidios de una mujer trans, una mujer lesbiana y dos mujeres con discapacidad, evidenciando la exposición desproporcionada de grupos históricamente vulnerables.

- El 25 % de las mujeres eran trabajadoras formales, lo que indica que tener empleo no garantiza seguridad. Las trabajadoras domésticas, informales o no remuneradas también estuvieron significativamente representadas, y un caso correspondió a una trabajadora sexual, cuya alta exposición a violencia está vinculada a su exclusión institucional y estigmatización.

- El aumento de feminicidios de cubanas en el exterior, particularmente en contextos de migración irregular y violencia transnacional, evidencia que la condición de género se interseca con factores como el desarraigo y la exposición a redes criminales, lo cual requiere respuestas específicas de protección por parte de los Estados receptores.

- La ausencia de protocolos estatales para atender desapariciones de mujeres y niñas dentro del país, así como la alta proporción de menores entre los casos reportados, demuestra una grave falla institucional en la prevención, búsqueda y protección de víctimas. La sociedad civil ha suplido parcialmente esta función mediante alertas ciudadanas, pero se requiere una respuesta estructural por parte del Estado.

- La falta de una Ley Integral contra la Violencia de Género, la inexistencia de refugios, el subregistro, la censura mediática y la criminalización del activismo configuran un escenario donde el feminicidio ocurre en condiciones de impunidad, desprotección y silencio institucional.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder