Reynaldo González y la historia de la cultura cubana (parte 1)

Los ensayos de Reynaldo González son esenciales para comprender, desde la perspectiva de los sujetos marginados, la formación de la identidad cubana.

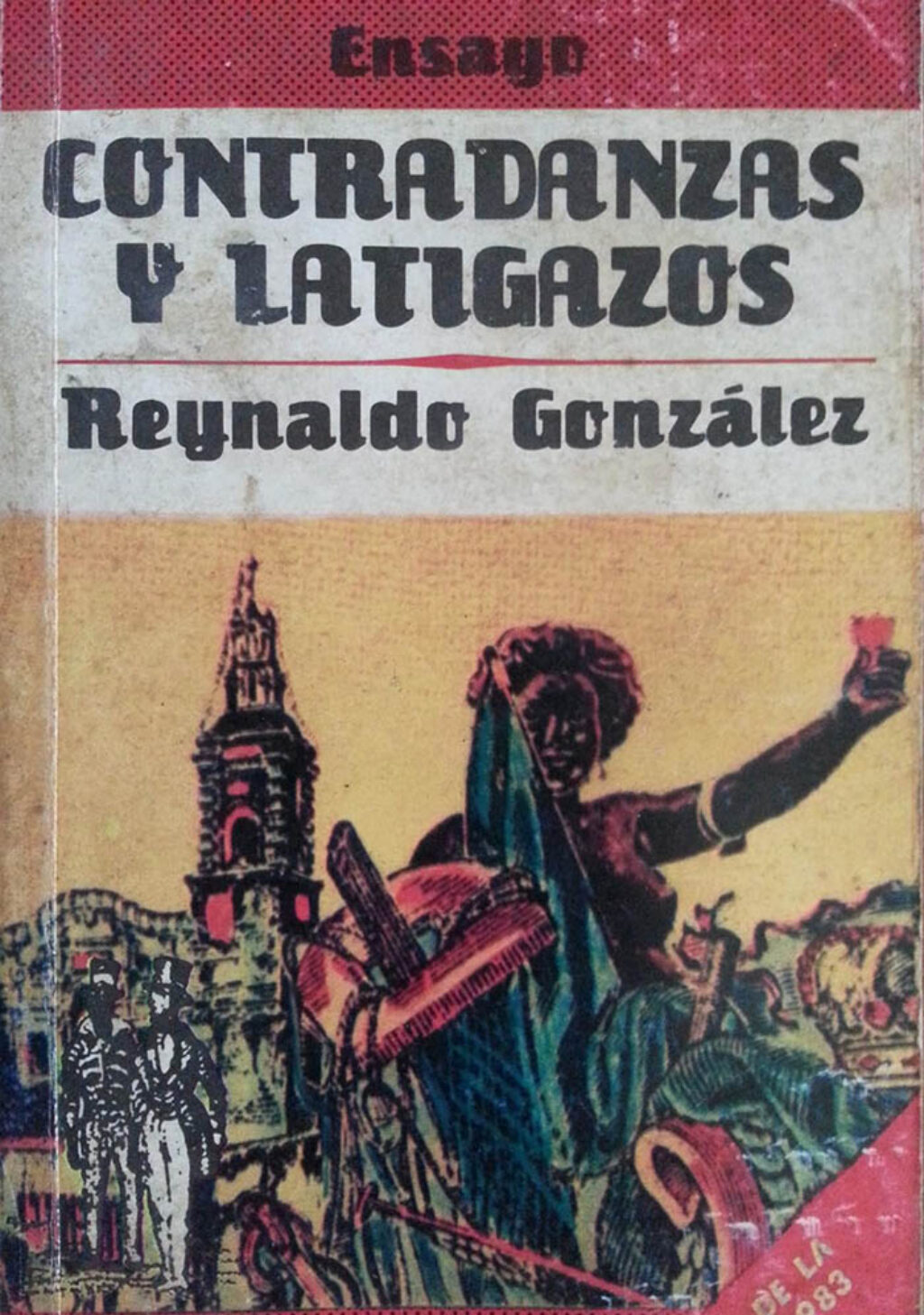

Desentrañar la entraña cultural del siglo XIX cubano resulta una de las aristas de especial interés en la ensayística del novelista Reynaldo González. Esto es particularmente notable en sus textos Contradanzas y latigazos y El Bello Habano. Biografía íntima del tabaco.

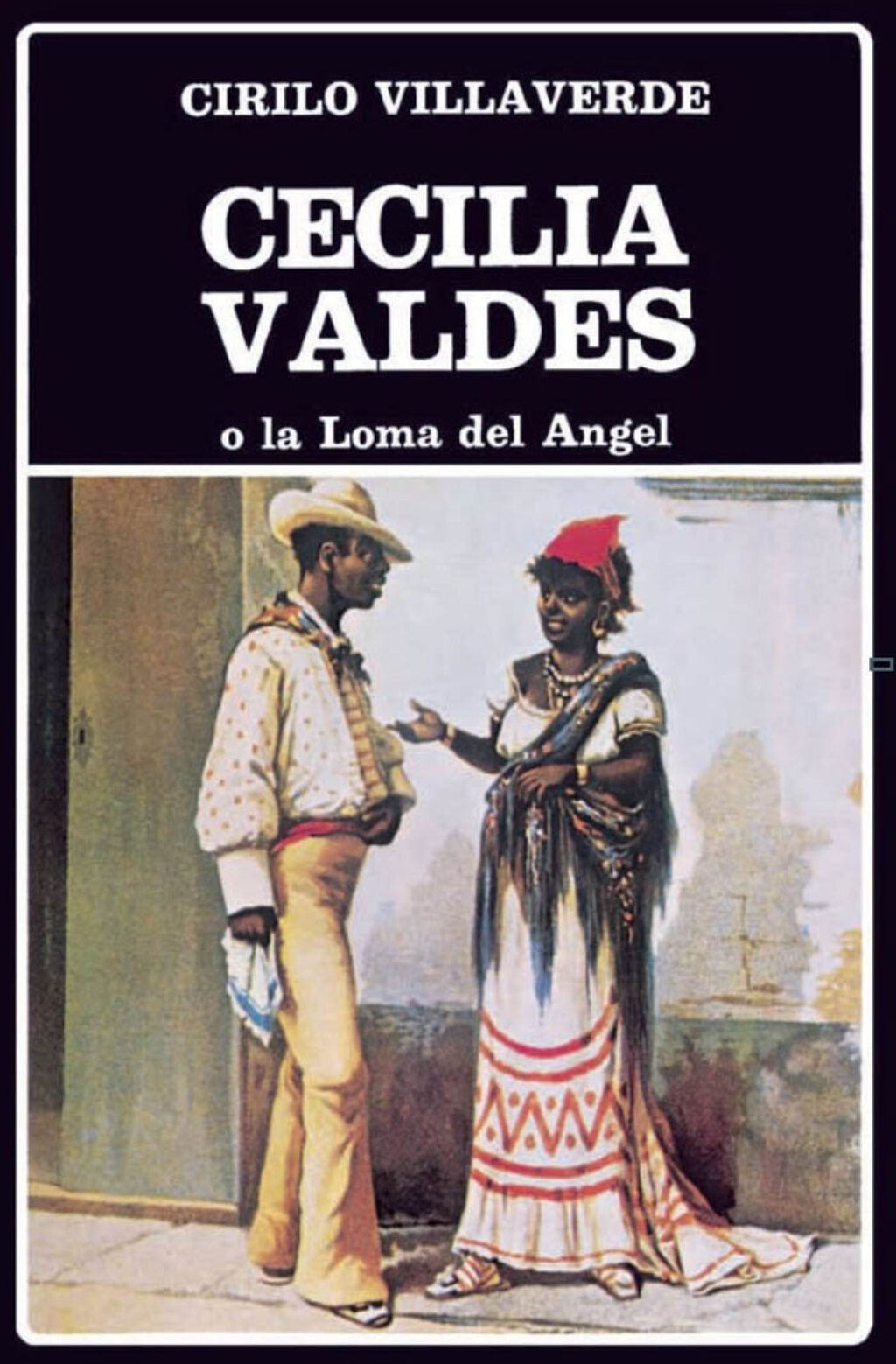

La aparición en 1983 del libro Contradanzas y latigazos, por la Colección Crítica de la Editorial Letras Cubanas, marcó un hito dentro de los estudios sobre esa emblemática novela que es Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. La importancia de ese libro radica en constituir no solo una vía para adentrarse en la novela, sino también un ensayo imprescindible para entender muchas zonas de la cultura y la historia del siglo XIX insular. Las reflexiones que sobre Cecilia Valdés aparecen en este libro de González fueron el preámbulo para el estudio que, años después, acompañó a la última edición de la novela de Villaverde publicada en Cuba, en el 2022. Ese estudio de González puede considerarse el más completo que se haya llevado a cabo sobre la novela villaverdiana.

El segundo libro es un recorrido histórico-cultural por uno de los incuestionables componentes de la economía cubana: el tabaco. Para el autor, que sigue los pasos de Fernando Ortiz a partir de su clásico Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, el tabaco se inserta en casi todas las esferas de la vida social de la Isla: la voluptuosidad del placer sensual/sexual, la religiosidad, la economía, las artes gráficas, las relaciones comerciales, las redes familiares, los flujos migratorios y otros.

Ambos libros constituyen puntos de giro esenciales en la construcción de un pensamiento cultural que analice los componentes a la vez económicos y culturales de la insularidad y la identidad cubana. González devela una otredad de la historia insular, en la cual el discurso literario y el historiográfico se intersecan. El ensayista construye un peculiar relato de la historia cultural de Cuba, cuya fluencia —en una prosa de alto quilate expresivo— parece sugerir que su concepción de la historia está estrechamente vinculada con ciertas voces —en general no frecuentemente atendidas en la historiografía cubana— que llegan como ecos apenas perceptibles y matizan los grandes relatos de un discurso demasiado ocupado en héroes y tendencias fundamentales, vale decir, en hitos tan significativos y generales, que dejan fuera una serie de escaños y mecanismos esenciales para comprender en toda su complejidad el devenir cultural del país. Por el contrario de esa práctica de construir panoramas sintéticos —a menudo desesperantemente impersonales—, González ha tenido muy en cuenta, a la hora de construir su propio relato, puntos de vista historiográficos de otra índole, como los de Pedro Deschamp Chapeaux, Juan Pérez de la Riva, Emilio Roig de Leuchsenring y Ramiro Guerra.

Tanto Contradanzas y latigazos como El bello habano constituyen textos de gran interés por esa perspectiva histórica y cultural con que fueron trabajados. Ambos pueden verse también como ejemplos peculiares y bien logrados de los estudios postcoloniales, que —a pesar de su amplia boga en las últimas décadas— han tenido muy poca repercusión en investigaciones cubanas sobre nuestro pasado colonial. Son abordajes específicos de la historia cultural insular en su más compleja y definida esencia, de modo que González la asume en su discurso como un proceso integrado de historiografía, sociología, antropología estricta y culturología. Esa integración de puntos de vista permite considerarlos entre los textos fundadores de un enfoque culturológico dirigido al análisis de las consecuencias de ciertas prácticas coloniales.

Pocas veces, excepción hecha de la obra magna de Fernando Ortiz, hasta la aparición de estos libros de González, se había trabajado desde la perspectiva de la cultura el problema de la trata, la esclavitud y el mestizaje en su impacto sobre la vida urbana y rural de la Isla. En ambos ensayos los sujetos protagónicos son seres que pueden considerarse desde la categoría de sujetos coloniales: individuos por mucho tiempo marginados de la historia oficial.

Los espacios habitables: necesidad y ausencia de su estudio

La cuestión de las incomprensiones y desajustes de la percepción sobre la cultura del siglo XIX es mucho más profunda de lo que parece. Siempre me ha parecido sintomático que en nuestros libros sobre historia de la arquitectura cubana pocas veces se incluyen estudios de las casas construidas por las capas sociales más pobres de la nación, ya fuesen blancos, mestizos o negros. Se carece, en general, de una perspectiva orgánica de la arquitectura insular, construida de un modo realmente cultural, en que se incluya el barracón como espacio de indudable importancia habitacional, económica y cultural.

Es curioso que en la primera edición de El ingenio, Manuel Moreno Fraginals haya incorporado planos arquitectónicos de los barracones, y, sin embargo, las historias de la arquitectura cubana —en los programas académicos para formar arquitectos— mantuvieran un silencio absoluto sobre ese componente de la cultura nacional. El silencio de los estudios histórico-arquitectónicos sobre el espacio habitacional de los esclavos sigue siendo una omisión muy grave y lastradora, equivalente solo a la ausencia —prolongada por mucho tiempo— de una sala de arte africano en el Museo Nacional de Bellas Artes de la isla.

A eso se suma la inexistencia, en los programas de estudios de los diferentes niveles de enseñanza, de asignaturas como Historia de África, Literaturas africanas, Folklore cubano. Sin contar la ausencia, desde hace muchos años, de la publicación de autores africanos. Y lo mismo ocurre con el Caribe, que es un complejo espacio cultural al que pertenecemos y del cual se desconocen por completo sus historias y culturas disímiles.

El barracón es un espacio imprescindible para poder comprender una serie de comportamientos y resultados culturales, en el sentido más amplio del concepto. Solo Manuel Moreno Fraginals y Juan Pérez de la Riva se detuvieron en él, pero sobre todo lo hicieron desde una perspectiva histórica y económica. No se ha investigado de manera exhaustiva si los primeros esclavos y sus descendientes, cuando construyeron sus casas en los ingenios, siguieron un patrón adquirido en la Isla, ya fuera ad pedem litterae o con modificaciones.1

“Los estudios sobre la arquitectura cubana del siglo XIX no han investigado a fondo los espacios habitables de las clases más modestas.”

No se ha estudiado tampoco de manera minuciosa la estructura interna habitacional doméstica de estos hombres y mujeres en las primeras décadas posteriores a la abolición de la esclavitud o en la etapa postcolonial. El por qué en muchas casas de creyentes de religiones de origen africano se coloquen detrás de la puerta de entrada ofrendas o animales vivos, como jicoteas o algún otro tipo de reptil, se asocia erróneamente a la santería porque, en general, se ignora que esa disposición responde a la tradición muy frecuente en muchas de las culturas del África subsahariana que llegaron a Cuba.

Un estudio de estos y otros detalles desde una óptica arquitectónica y culturológica no se ha realizado aún. Tampoco se ha esclarecido por qué la habitación donde se rinde culto a los orishas está situada en determinado lugar de la casa y no en otro. Y que ese lugar varía de acuerdo con el tipo de cultura. Porque el error más grave está en pensar y creer que África es un continente cultural e históricamente compacto. Se pasa por alto el multiculturalismo, la complejidad de sus creencias, sus grandes imperios y la extraordinaria riqueza de sus manifestaciones textiles, musicales o artesanales, por sólo mencionar algunas.

Los estudios sobre la arquitectura cubana tienen pendiente aún, en lo que se refiere al siglo XIX, la realización de una investigación a fondo de la serie habitacional de las clases sociales más modestas. La demora en realizarla ha dado lugar ya a graves pérdidas. Hay lagunas importantes en el conocimiento, como el estudio —nunca realizado hasta donde sé— de la arquitectura distintiva del batey cubano y las pequeñas poblaciones rurales, en la colonia y las primeras cinco décadas del siglo pasado, donde también convergieron diferentes influencias culturales, no sólo la norteamericana.

Marginados y marginales

González se ha detenido justo en las capas populares a partir de su estudio de la novela Cecilia Valdés. Su visión caleidoscópica de la sociedad decimonónica en que se mueve el texto villaverdiano, lo hizo detenerse en aquellos sectores que, poco después, la historiadora cubana María del Carmen Barcia identificara como obreros, jornaleros, empleados de comercio, pero entre los que también vivían pequeños propietarios, maestros, periodistas u otros profesionales que, de acuerdo con Barcia, fueran defensores de los intereses de lo que solemos denominar población común. La historiadora afirma, con razón, que esas capas populares tienen una movilidad social que no puede pasarse por alto, como lo ha hecho muchas veces el marxismo:

Esta definición incluye a los marginados, pues cualquier individuo puede, en una situación momentánea, formar parte de ese status social, pero excluye a los marginales en tanto que estos, por el rechazo al cumplimiento de todas las normas sociales establecidas, se relacionan, formal o informalmente, de manera muy específica.2

El autor de Contradanzas y latigazos había adelantado una visión semejante cuando analizó el contrapunteo entre los hombres que cultivaron la caña y aquellos que se dedicaron al fomento de las grandes vegas tabacaleras en El bello habano… El cultivo del tabaco se valora en ese ensayo no solo desde una perspectiva económica, sino también psicosocial, antropológica y espacial. Señalaba González:

Frente a la dispersión que imponen la ganadería y el conjunto productivo azucarero, la vega de tabaco establece estrechas relaciones de producción y otro tipo de unión poblacional. En una misma zona puede haber muchos vegueros, con pequeñas propiedades. Los vegueros demuestran una destreza admirable al cultivar el tabaco y convertirlo en fuente de economía familiar. Se apropian de la experiencia aborigen y le aportan conocimientos ancestrales de su tierra: aperos de labranza, medios constructivos, hábitos y tradiciones, una cosmovisión diferente a las que ya coexisten en la Isla. Gracias a ellos se multiplican grupos rurales en que predomina la población blanca y luego son pueblos de cierta consideración: Guane, Consolación, Las Pozas, Guanajay, Candelaria, San Juan y Martínez y Los Palacios, en el extremo occidental. San Miguel del Padrón, San Antonio de Río Blanco, Santiago de las Vegas, Güines, Batabanó, Santa María del Rosario, Bejucal, Regla y Casablanca, en los alrededores de La Habana. Sagua la Grande y Guaracabuya (Placetas) en el centro. Mayarí, El Cobre y Las Tunas, en la parte más oriental. Son villas fundadas por impulso de la inmigración isleña. La mayoría debe su origen al cultivo del tabaco y los llamados “frutos menores”. La evolución de sus economías y la dependencia de sus vínculos ocupacionales irán cambiando el perfil poblacional, con elementos distintivos, emporio de oficios y de gente laboriosa.3

El ensayista abordó la historia y la cultura —si bien desde perfiles diferentes— a partir de una perspectiva que puede identificarse con la de los estudios postcoloniales. Su enfoque tiene instrumentos distintos a los empleados por Roberto Fernández Retamar en Calibán, pero coincidentes en cuanto a la focalización de ejes esenciales del pasado colonial. Retamar organiza su ensayo desde la intención de mostrar el mundo de los subalternos en el Nuevo Continente y, en particular en su zona caribeña. González, por su parte, se detiene, en Contradanzas y latigazos, en el producto literario que se creó desde los mismos marcos de la sociedad colonial cubana.

En cuanto a El bello habano..., su postura consiste en calibrar el impacto de ese componente económico en la vida cultural de la Cuba colonial. Pone su atención en los seres humanos que, vinculados directamente a la producción del tabaco, formaron grupos sociales hoy prácticamente desconocidos. Esos sujetos formaron parte del espacio aparentemente sin historia —al menos aún no dotados de una valoración histórica suficiente— de la cultura cubana.

Son los mismos sujetos sobre los que escribieron Dechamps Chapeaux y Pérez de la Riva en su Historia de la pequeña gente sin historia, libro que se centra en la presencia en La Habana de sectores poblacionales negros y mestizos, algunos de los cuales no solo ocuparon una determinada posición social, aunque sin acceso al mundo de la sacarocracia y de los ricos blancos, pero con una determinada visibilidad y función social.

En el libro de Deschamp Chapeaux y Pérez de la Riva también están presentes las comadronas, parteras, un capataz del muelle de La Habana, cimarrones urbanos y culíes chinos, entre otros. Me refiero a este texto, antecedente directo de El bello habano…, no solo por su tangible carácter de peculiaridad en la historiografía cubana de los años setenta —en general muy alejada un estudio de este tipo—, sino también por el ensayo que en él aparece dedicado al sastre Francisco Uribe, uno de los personajes principales de la novela de Villaverde.

“Reynaldo González asume como centro de interés la subalternidad en el proceso de construcción de una identidad cubana.”

A partir de ese precedente parece posible afirmar que González hereda ese interés por las capas sociales a quienes la historia tradicional en Cuba no había concedido ni protagonismo ni atención sostenida. González tampoco se vincula con el discurso cultural de Fernández Retamar en Calibán. El autor de Contradanzas y latigazos, interesado en una indagación de perfil postcolonial, asume como centro de interés no los ángulos trascendentes en la fundación de una identidad insular, sino el mundo de la subalternidad en el proceso de construcción de una identidad cubana: no es una alternativa divergente de Calibán, sino una complementariedad imprescindible.

El sujeto subalterno y la identidad nacional

González se concentra en esas capas populares que han sido denominadas sujetos subalternos, estudiados con peculiar énfasis por Homi Bhabha en uno de sus textos fundamentales, El lugar de la cultura—. Esos sujetos subalternos han sido definidos por Bhabha, una de las figuras imprescindibles de los estudios postcoloniales; también la investigadora hindú Guyatari Spivak, fundadora de los estudios postcoloniales, ha apuntado en su trabajo “Estudios sobre la subalternidad” que:

Esta noción en un contexto global, no es privativa de nacionalidad, clase social, condición física o raza. Situación que nos obliga a pensar en nuevos horizontes que respondan a los actuales desafíos de las relaciones de poder. Los proyectos descolonizadores utilizaron, en beneficio de los subalternos, las mismas herramientas de los centros coloniales. Su limitación está condicionada por el manejo de modelos cerrados en los que solo tuvo cabida una ideología.4

En uno de sus ensayos, González expresaba una consideración que permite reconocer cómo su perspectiva se orienta no solo hacia la postcolonialidad, sino que, dentro de ella, otorga atención marcada a los sujetos subalternos:

Nada, salvo su obra imborrable, queda de esos artistas. Sus piezas originales casi nunca fueron firmadas, menos archivadas. Las voluminosas piedras se convirtieron en estorbos cuando el Progreso —que ellos como hombres de su época reverenciaron— aportó la fotolitografía. Se perdieron sus nombres bajo soles y lluvias que derribaron las lápidas de sus tumbas, sus despojos fueron trasladados a los osarios, se hicieron polvo enamorado de la belleza y adicionaron elementos químicos a la tierra elemental que por siempre produciría tabaco. Nos legaron el portentoso producto de su celebración creadora, su suntuoso barroquismo, su insólita, voluptuosa, carnal capacidad de asociar ideas y hacer visible lo solo imaginable. Arte de nuestra época para un arte inmemorial: el de fumar.5

La iluminación del mundo subalterno permite comprender mejor las consecuencias de esa fatídica estructura colonial que ha marcado la historia insular.

A fines del siglo XIX, hay que mencionar una visualización literaria de lo subalterno en Ramón Meza. Este, en las páginas de sus novelas Mi tío el empleado y Carmela, había puesto de relieve las consecuencias psicosociales de la esclavitud y la corrupción colonial como factores que quebraron en buena medida la apertura hacia una posible entrada de la Modernidad en Cuba. Tales novelas de Meza, publicadas después de Cecilia Valdés, no lograron de manera orgánica una visión general de su época, como sí lo hizo Villaverde en Cecilia Valdés. No obstante, mucho después, Meza publicaría sus Cromitos habaneros para poner ante al lector a aquellos sectores marginados en una sociedad estrangulada por la pobreza, la corrupción, los vicios y la desidia del régimen político que se mantienen, con mayor pobreza, hasta hoy.

“Con una perspectiva orientada hacia la postcolonialidad, Reynaldo González otorga atención marcada a los sujetos subalternos.”

El mundo de una mujer como Cecilia Valdés y las redes de relaciones sociales que evidencia González a partir de ella, develan la existencia de un espacio subalterno que sí tiene un cuerpo y una fuerza política determinada. María del Carmen Barcia analiza también esta cuestión en Los ilustres apellidos: negros en La Habana colonial, y lo hace desde un enfoque histórico-antropológico que se detiene en la significativa presencia de sujetos subalternos en la vida cotidiana habanera del siglo XIX:

No es posible reconstruir totalmente el mundo familiar de los negros y mulatos libres de la ciudad habanera, pues aunque por mucho tiempo constituyeron la mayor parte de su población, fueron también el sector menos visible, con menor presencia discursiva y una oralidad que por lo general se circunscribió a espacios propios. Pero sí hemos podido recuperar algunos elementos, tanto de sus élites como de familias de menos recursos, que permiten establecer su campus y su habitus; pero además sus familias y las redes sociales que establecieron. En este entramado podremos observar la inteligencia con que manejaron sus relaciones parentales, los vínculos que existían entre las familias más importantes, su presencia en los cabildos de nación, en las cofradías de pardos y morenos, en los batallones de milicias y también en instituciones sociales de diverso carácter. Asoma su habilidad en múltiples negocios, el papel desempeñado por las mujeres en la conservación e incremento de los recursos económicos de las familias y ante todo la movilidad social que alcanzó este importante sector de la población habanera.6

Ruptura y Modernidad

En sus dos ensayos, González ha centrado la atención, más que en la construcción, en la imagen de un sujeto colonial cuyas diferencias discursivas han estado marcadas, entre otros aspectos, por lo racial y lo sexual, elemento este respecto del cual Moreno Fraginals señalara “La patológica obsesión sexual que tiñe al mundo negro americano no se originó en las condiciones fisiológicas o culturales del africano, sino en el infrahumano sistema de vida de la plantación”.7 González visualiza esos dos aspectos como elementos articulados desde el punto de vista económico, cuestión sobre la que a su vez indica Bhabha:

La construcción del sujeto colonial en el discurso, y en el ejercicio del poder colonial a través del discurso, exigen una articulación de formas de diferencia, racial y sexual. Esta relación se vuelve crucial si se sostiene que el cuerpo está siempre simultáneamente (aunque conflictivamente) inscripto tanto en la economía del placer y el deseo como en la economía del discurso, dominación y poder. Tal es, creo, el momento del discurso colonial. Es una forma de discurso crucial a la ligazón de un rango de diferencias y discriminaciones que conforman las prácticas discursivas y políticas de la jerarquización racial y cultural.8

Los conquistadores descubrieron en la Isla no solo nuevas tierras, sino también otras prácticas que dejaron huellas diversas en su reconocimiento de un mundo otro. Sorprendidos, escandalizados o confundidos, trataron de explicarse aquellas prácticas. El autor de Contradanzas y latigazos también presta atención a tales hechos:

Todos bailan un ritmo que es individual y colectivo, improvisación y recuerdo, como si sumaran rito y diversión. Cantan en una lengua críptica, sin arideces. El areíto, como llaman a su fiesta, crece y envuelve a los agasajados, ya privados de sentido, puestos a asumir más que a entender lo que sucede junto a ellos, pandemonio donde hombres y mujeres alcanzan un ámbito fuera de todo ámbito, burla del concepto de pecado. Y en el centro ceremonial está el tabaco, sus hojas, sus polvos, su insoslayable aroma. Ese capricho de Indias, que hoy observamos como perdonable, afianza su razón en costumbres que vinculan goce y rito. Corresponde al tabaco el protagonismo en las ceremonias y jubileos de los indocubanos, cuando lo relacionan con el sexo. Son pueblos dados a cultos fálicos, ceremonias eróticas y propiciaciones sexuales, entre quienes el consumo del tabaco puede resultar un simbolismo de la potencia seminal, anota el sabio cubano Fernando Ortiz, y refuerza su teoría recordando una de las maneras que tienen para exhalar el humo: expeliéndolo como simulación de una potente eyaculación.9

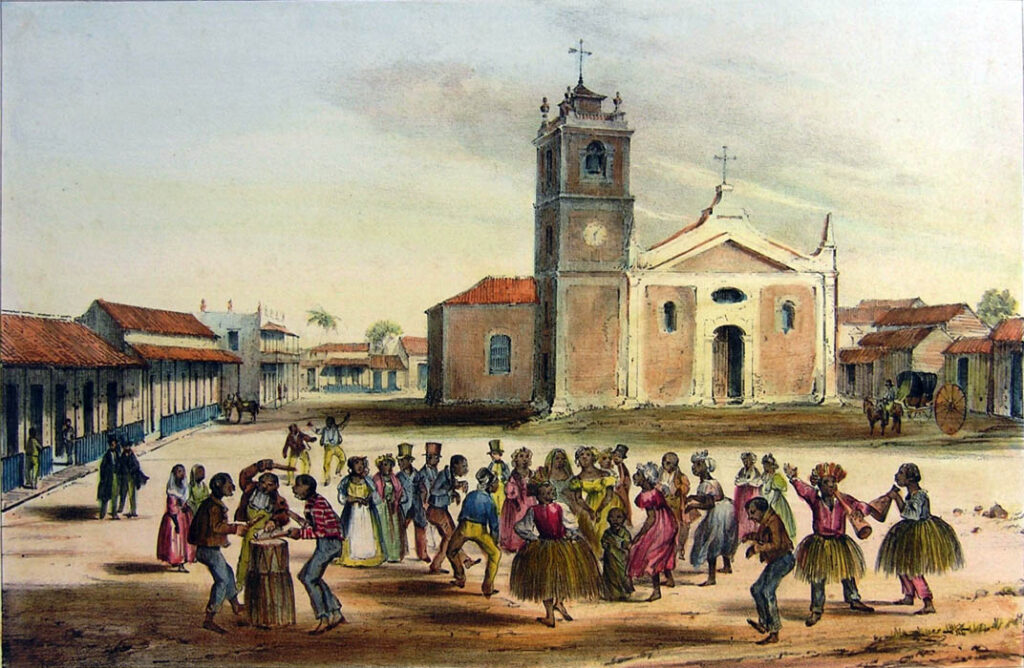

El siglo XIX cubano es descrito como un tiempo de explosión cultural, en el sentido exacto de este concepto, que dio lugar, entre otras cosas, a la consolidación de los procesos de formación de la nacionalidad y de la identidad cubana. Se trata de un siglo donde se condensan una serie de procesos culturales que tuvieron su origen en momentos históricos anteriores bajo los presupuestos de un país con una condición colonial.

Lo que ocurre en el siglo XIX en Cuba es una resultante de movimientos centrípetos/centrífugos de los siglos XVI al XVIII. Se trata de un inmenso proceso que, como diría Octavio Paz, acontece como un movimiento de ruptura de la tradición que afinca su reverso, es decir, la tradición de la ruptura en tierras de América.10 La colonia creó una fisura en la historia de estos pueblos e islas, y una manera diferente de ver el mundo. Por eso debe tenerse en cuenta como afirma Edgardo Lauder en su ensayo “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos” que:

Con el inicio del colonialismo en América comienza no solo la organización del mundo sino —simultáneamente— la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario. Se da inicio al largo proceso que culminará en los siglos XVIII y XIX en el cual, por primera vez, se organiza la totalidad del espacio y del tiempo —todas las culturas, pueblos y territorios del planeta, presentes y pasados— en una gran narrativa universal.11

Un largo periodo de gestación

El estudio que se haga del siglo XIX no puede, entonces, pasar por alto los siglos XVI al XVIII. La razón está en que estos son siglos fundacionales en todos los terrenos del nacimiento de la cultura insular. Enrique José Varona llamaba la atención sobre algo que tiene vigencia tangible todavía hoy. Se trata de un pasaje en su prólogo a la Bibliografía cubana de los siglos XVII y XVIII seguidos de unos apuntes para la bibliografía dominicana y puertorriqueña, de Carlos M. Trelles:

Los historiadores de nuestras letras, aun los mejor informados, habían visto en nuestro siglo XVII y casi todo el XVIII una especie de tabla rasa, donde apenas se columbraban, en caracteres borrosos, algunos nombres de autores de obras de devoción, de ensayos históricos y de versos informes. El libro del bibliógrafo matancero saca verdaderamente de la oscuridad, a la luz unos ciento treinta escritores cubanos, algunos de los cuales adquirieron una sólida reputación fuera de su patria, y que prueban todos, que el círculo recorrido por la curiosidad intelectual de nuestros antecesores, en esa época embrionaria de la sociedad cubana, fue tan amplio como lo permitían los conocimientos de aquel tiempo, con el retraso natural de algunas materias propio de la vida colonial, antes de nuestra edad de inmediatas comunicaciones.12

En efecto, poco se habla de la producción intelectual de estas dos centurias. Por lo general, se alude solo a la existencia de una oratoria de carácter religioso, que indudablemente existió, pero hay que preguntarse si en verdad fue el único tipo de discurso antes de llegar a El Papel Periódico de la Havana. No solo hubo oradores, sino también estudios sobre la oratoria como es el caso de Francisco X. Conde y Oquendo quien, según refiere Trelles, escribió y publicó una Disertación histórica crítica sobre la oratoria española y americana.13

Nada o muy poco se dice de otros documentos históricos, económicos y científicos publicados en la Isla o fuera de ella. Se olvida, por ejemplo, a Francisco Díaz Pimienta, a quien:

El gobierno español ordenó [...] que redactase un plan para proponer reformas en la traza de naves que en lo sucesivo, se construyeran; y su trabajo fue tan apreciado que aun en 1681 lo tenía en cuenta el constructor D. Gerónimo de Eguía, considerando a Pimienta como un innovador progresivo”.14

No es cómodo pensar que Cuba tuviese los astilleros más grandes del imperio español, y que a la vez sus habitantes vivieran de espaldas a la infraestructura socioeconómica que esos astilleros enormes generaron. Es interesante señalar que el libro de Pimienta, según Trelles, se publicó en 1645.

Estudios astronómicos, importantes disertaciones sobre la necesidad de mejorar y crear nuevos caminos que sirvieran para enlazar a la Isla, trabajos sobre la necesidad de mejorar e intensificar el cultivo de la caña y la ganadería así como ensayos sobre Física, Matemática e Historia Natural son apenas un pequeño botón de muestra de la producción intelectual de la Isla antes de la aparición de El Papel Periódico de la Havana o la Guía de Forasteros.

Ese mundo económico y cultural que emerge a partir de la década de los ochenta del siglo XVIII fue el resultado de un largo periodo de gestación, cuyos primeros segmentos siguen intocados por la investigación. Aquellos siglos no solo atendieron al despegue de la producción material, sino que también iniciaron los primeros pasos para la estructuración de un pensamiento sobre diversas aristas de una sociedad que se consolidaba a contrapelo de las tenazas de la colonia.

La Habana como centro cultural y económico

Muchas veces se pasa por alto lo acaecido en la isla durante los tres siglos que antecedieron al XIX. Parece como si hubieran sido de total oscuridad desde todo punto de vista. La historia suele referirse a ellos sólo como un período en que la isla solo sirvió de trampolín para ir a la conquista de otros territorios y que en nuestras tierras solo fueron habitadas por conquistadores, a saber, una población de paso que no tenía interés alguno en pasar a colonizador. Pero en verdad no fue sólo eso.

La eclosión cultural, económica y política que caracterizó al siglo XIX se generó silenciosamente durante aquel tiempo. Esos tres siglos actuaron como generadores de sentidos desde una óptica amplia de la cultura en Cuba. ¿Cómo entender la aparición, más tarde, de las revistas sin tener en cuenta a la Gaceta de La Havana nacida en 1764 o al Pensador aparecido en el mismo año, y, que, junto con otras publicaciones de menor escala, condujeron al El Papel Periódico de la Havana? ¿Cómo explicar el extraordinario desarrollo de la oratoria decimonónica sin considerar sus antecedentes posibles en una hoy casi desconocida oratoria religiosa del siglo XVIII? ¿Hasta qué punto poder estudiar los flujos migratorios, la geografía humana de la Isla, en especial de La Habana en el XIX, sin tener en cuenta esa avalancha humana traída por las flotas?

La concepción del historiador cubano Arturo Sorhegui acerca de la existencia de tres Habanas respalda las consideraciones anteriores. Para Sorhegui, esas tres Habanas se caracterizan por diferentes momentos de la evolución y por el progreso de un espacio que acabaría por convertirse en uno de los más importantes enclaves económicos de la metrópoli en el Nuevo Mundo. Al respecto afirma:

Como en el resto de las villas de Cuba, La Habana resultó un lugar de preferencia para el asentamiento de comerciantes. A ello ya había hecho referencia la historiadora norteamericana Irene Wright con respecto a Santiago. En 1537 el quejoso tesorero de esa villa, Lope de Hurtado, describió Santiago como una población de unos 20 vecinos; 15 de ellos, comerciantes. Una situación muy semejante debió presentarse en La Habana para esa fecha, dadas las posibilidades que abría su rada como posible punto de interconexión entre Norte, Sur y Centroamérica —debido a su estratégica posición respecto del mar interior formado por la conjunción de las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe—, y habida cuenta de las opciones para que desde su territorio pudiera fundirse oro fraudulentamente, sin tenerse que entregar la quinta parte correspondiente al monarca.15

El desarrollo de la ciudad a lo largo de estos siglos a través de su crecimiento urbanístico, militar, religioso y económico deja definidos sus perfiles esenciales en los inicios del siglo XIX. Quedaron delimitados los territorios de intramuros y extramuros conjuntamente con las áreas que circundaban la rada habanera, así como otras nacientes arterias de la ciudad. La evolución de dicha red espera todavía por un estudio completo desde el punto de vista cultural, pues como ha comentado el semiólogo Ugo Volli:

El texto urbano es conflictivo. A diferencia de otros territorios, la ciudad se caracteriza por la copresencia —en el tiempo y en el espacio— de identidades y poderes en conflicto y de las señales de los mismos. Esta convivencia tiene lugar ora a nivel de las estructuras permanentes de la ciudad (la iglesia y el palacio ducal o municipal, las fortificaciones de los invasores, el mercado…), ora a los niveles más efímeros de la posibilidad de movimiento y de manifestación, o en las huellas sonoras y olfativas de las culturas diversas.16

La naciente sacarocracia cubana

Todavía a inicios del siglo XIX predominaba, según datos aportados por Sorhegui, la población eurodescendiente por encima de la proveniente de África. José María de la Torre en su interesante libro Lo que fuimos y lo que somos o la Habana antigua y moderna señalaba cómo, ya desde 1532, La Habana se consideraba un espacio importante por su número de pobladores, después de Santiago de Cuba, entonces capital de la isla.

Por otra parte, de acuerdo con los datos aportados por De la Torre, ya desde 1535 la Corona había dado licencia para la construcción de la primera fábrica de azúcar en Cuba. Es importante tener en cuenta lo que expone este historiador acerca del desarrollo azucarero en el siglo XVIII:

En 1760 se exportaban por la Habana 30 000 cajas de azúcar. En 1761 se contaban por las inmediaciones de la Habana 80 ingenios que cosechaban 5000 quintales de azúcar. En 1775 se contaban en toda la isla 473 ingenios. La exportación de azúcar por la Habana (que como se ve casi asciende a un millón de cajas) viene a ser la de la mitad de la isla. El valor de cada caja se gradúa en el día a 40 pesos: por lo que exportación de ese artículo, por sólo el puerto de la Habana equivale a ¡36 millones de pesos!17

Por tanto, no es de extrañar que para estos años ya existiese una llamada aristocracia colonial en el occidente de Cuba, que se había formado desde el propio siglo XVI. Esa aristocracia había basado su economía sobre la explotación del ganado, el café, el tabaco y la industria azucarera. La historiadora Mercedes García Rodríguez observa al respecto en su obra La aventura de fundar ingenios. La refacción azucarera en La Habana del siglo XVIII:

Sin lugar a duda, este distanciamiento metrópoli/colonia durante todo el siglo XVI dio libertad de acción a la “gente del país” para promover, desde dentro y con cierta autonomía, el renglón azucarero. Este hecho influyó en la formación de una mentalidad criolla que, en defensa de sus intereses, daba a conocer a la Corona los hechos ya consumados, o sea, que se acostumbraron a actuar con cierta independencia del poder metropolitano en la toma de decisiones, en cuanto a las urgentes necesidades que vivía la colonia y, por supuesto, en consonancia con sus perspectivas de grupo.18

Estas ideas ayudan a explicar esa mentalidad económica que se desarrolló especialmente en el occidente de Cuba, y sería un estímulo a la formación no sólo del criollo, sino también de la futura sacarocracia. El desarrollo de la industria azucarera en la Isla tuvo que sortear una serie de inconvenientes que iban en contra de la propia naciente sacarocracia. Moreno Fraginals señalaba al respecto:

El desarrollo azucarero exigió ya a fines del siglo XVIII, la creación de organismos oficiales a través de los cuales canalizar el nuevo complejo de actividades. Se trataba de una situación que no podía ser resuelta dentro de los estrechos marcos de la antigua organización colonial. Las formas institucionales cubanas respondían al concepto de una tierra de paso, bastión militar para la defensa del imperio, e isla productora de tabaco. Cuando el boom azucarero plantea los problemas de la producción manufacturera en gran escala y se produce la irrupción de la azúcar cubana en el mercado mundial, ocurre una crisis orgánica que, a falta de basamento jurídico, es resuelta de facto por los gobernantes de la Isla. De ahí la enorme trascendencia de los gobiernos de transición de Luis de las Casas y el marqués Someruelos.19

No eran solo las estructuras coloniales, sino también algunas zonas del pensamiento de los productores azucareros subalternos. En el siglo XIX un curioso libro titulado El ingenio. Segunda parte. Aventuras de un mayoral. La caña de azúcar, su cultivo, producción, etc…, de Juan Bautista Jiménez (1883), que es un libro de excepcional interés. Difícil resulta calificarlo como texto científico puro sobre el cultivo y proceso de la caña de azúcar, pues tiene una proyección social muy marcada.

El autor lo estructuró —en el estilo clásico de muchos textos filosóficos, en particular de la Antigüedad helénica— a partir de un diálogo entre el mayoral y otros personajes: dueños de ingenio y de tierras, abogados e incluso mujeres. Inserta cartas que cruzan, interesantes datos y operaciones científicas sobre el cultivo de la caña. Algo fundamental en el texto es la manera en que se proyecta la mentalidad económica de la época. Moreno Fraginals al referirse a este trabajo de Juan Bautista Jiménez decía lo siguiente:

Hijo de Antonio Jiménez, fundador de las manufacturas azucareras “San Ignacio”, “Dos Hermanos” y “Santa Rosalía”. Juan Bautista fue el heredero de estas manufacturas obsoletas y endeudas, y devino técnico azucarero de segunda categoría, y colono azucarero. De ahí su interés más cañero que industrial, aunque dejó en la Revista de Agricultura buenas descripciones de los grandes azucareros de la zona de Cienfuegos. Fue uno de los primeros organizadores de asociaciones de colonos cañeros.20

Se refiere a la resistencia de buena parte de los productores de azúcar, no solo a introducir nuevas técnicas, sino también a conocer cabalmente las peculiaridades científicas del proceso todo de la elaboración de la misma. En el libro citado por Moreno Fraginals, Juan Bautista afirma:

—Pero mire, compadre, que después que hube aprendido a leer y a escribir —en cuatro meses— me he querido ilustrar en las materias agrícolas industriales, y he leído con verdadera avidez cuanto sobre ellas me mandara Don Alejo; pero francamente, después de revolver esos libros, por más que me he afanado en comprenderlos, no he podido entender de la misa a la media. Para mí estaban escritos en gringo.

—Ahí tienes explicada la razón por la cual jamás has visto un libro de esos en manos de nuestros mayorales, y ni aun siquiera de nuestros administradores; —¿Qué digo?— ni en la de la mayoría de nuestros hacendados, cuyos conocimientos industriales son muy deficientes. Ellos comienzan por hojearlos, y al cabo de algunas horas abandonan la lectura, arrojan el libro sobre una mesa, donde permanece algún tiempo, y si no son empleadas sus páginas en fabricar gallitos de papel por algún niño, concluyen por quedar relegadas al olvido, en el fondo de un baúl, donde al fin los destruye la polilla.

Dígnense descender un poco esos señores escritores del alto trono un estilo llano y sencillo las nuevas sendas que deben tomar, y solo así se harán comprender por nuestros humildes campesinos, que son los más interesados en comprobar la verdad de cuanto se afirma.21

____________________________

1 Debo mencionar, entre las pocas excepciones, el libro Vivienda esclava rural en Cuba: bohíos y barracones, de Liselle Roura Álvarez y Silvia Angelbello Izquierdo, publicado por Ediciones Unicornio, Artemisa.

2 María del Carmen Barcia: Capas populares y modernidad en Cuba (1878-1930). Ed. Ciencias Sociales, La Habana. 2009, pp. 13-14.

3 Reynaldo González: El bello habano. Biografía íntima del tabaco. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2005, pp. 131-132.

4 Guyatara Spivak: “Estudios sobre subalternidad”, en: Universum (2) 25, 2010, p. 20.

5 Reynaldo González: Ob. cit., p. 265.

6 María del Carmen Barcia: Los ilustres apellidos. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2009, pp. 328-329.

7 Manuel Moreno Fraginals: África en América Latina. Ed. Siglo XXI, México, 1977, p. 21.

8 Homi Bhabha: El lugar de la cultura. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 92.

9 Reynaldo González: Ob. cit., p. 22.

10 Cfr. Octavio Paz: El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica, México, 1977.

11 Edgardo Lauder: “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en: Edgardo Lauder (compilador): La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2005, pp. 7-8.

12 Enrique José Varona: “Preámbulo”, en: Carlos Trelles: Bibliografía cubana de los siglos XVII y XVIII seguidos de unos apuntes para la bibliografía dominicana y puertorriqueña. Imprenta “El Escritorio”, Matanzas, 1907, pp. II-III.

13 Carlos Trelles: Ibídem., p. 36.

14 Ídem., p. 1.

15 Arturo Sorhegui DʹMares: La Habana en el Mediterráneo americano. Ed. Imagen Contemporánea, La Habana, p.10.

16 Ugo Volli: “Para una semiótica de la ciudad”, en: Denken Pensée Thought. No, 61, 2º14, p. 3.

17 José María de la Torre: Lo que fuimos y lo que somos o la habana antigua y moderna. Imprenta de Spencer y Cía., Habana, 1857, p. 140.

18 Mercedes García Rodríguez: La aventura de fundar ingenios. La refacción azucarera en La Habana del siglo XVIII. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2004, p. 7.

19 Manuel Moreno Fraginals: El ingenio. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1978, t. I, p. 105.

20 Ibídem., t. 3, p. 227.

21 Juan Bautista Jiménez: Aventuras de un mayoral. La caña de azúcar, su cultivo, producción, etc… Imprenta “Galería Literaria”, Matanzas, 1883, p. 5.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder