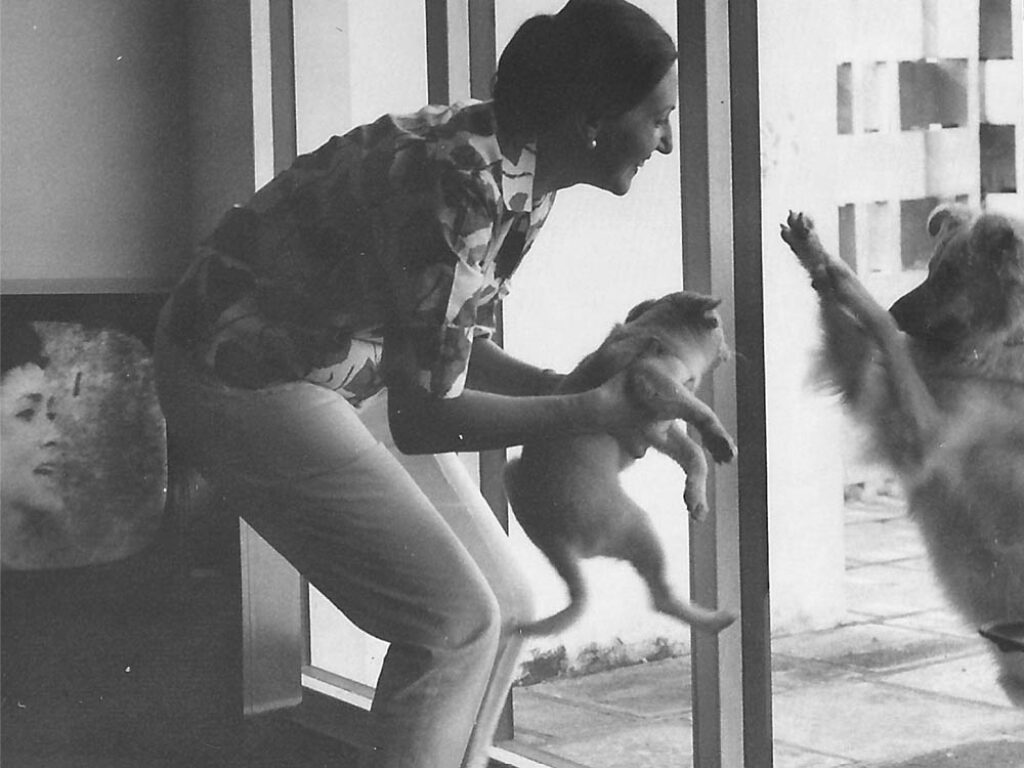

Margarita Alexandre, la cineasta española fundadora del ICAIC

En 1959, Margarita Alexandre fue la primera mujer en producir y participar en la dirección de un filme en Cuba, aunque no apareció en los créditos.

La mujer no siempre ha tenido dentro del cine cubano un espacio de creación verdaderamente reconocido. Desde la fundación del Instituto de Cine, luego ICAIC, hasta hoy, ha sido muy difícil su inserción en las diversas esferas del audiovisual. Por no decir que poco se ha escrito acerca de ellas. La realizadora e investigadora del cine insular Marina Ochoa afirmó al respecto:

Antes de 1959 solo una mujer logró colocar en la pantalla (creo que de televisión) el crédito de directora: Emilia Joffre. Pero ella solo se ocupó de dirigir el montaje de un desastroso material filmado por un hombre cuyo nombre ha permanecido en anonimato protector: “La rumba en la televisión”. En 47 años de existencia del Nuevo Cine Cubano, ¿cuántas mujeres han logrado dirigir ficción? ¿Cuántas han dirigido documentales? ¿Camarógrafas? ¿Ingenieras de sonido o sonidistas? ¿Productoras?¿Musicalizadoras? ¿Cuántos afiches para filmes han sido realizados por mujeres? ¿Asistentes de dirección? ¿Directoras artísticas? Y sobre todo, ¿cuántas mujeres están ubicadas en las instancias que toman las decisiones sobre los proyectos que se aprueban o son vetados, o cuáles se exhiben y cuáles no, o dónde se decide la política de exhibición?1

Un hecho que atenta contra la presencia de las mujeres en este medio es la carencia de una historia del cine cubano cabalmente escrita. Una cosa son las cronologías, siempre útiles, pero donde no hay valoraciones ni miradas en profundidad, y otra cuestión es historiar el hecho cultural. La excepción es el enjundioso estudio del historiador Raúl Rodríguez González recogido en su libro El cine silente en Cuba, que se publicó en 1992. En esa misma línea temática ocupan un lugar importante los trabajos de Héctor García Mesa y María Eulalia Douglas. Además de valoraciones imprescindibles como las llevadas a cabo por Reynaldo González con Cine cubano, ese ojo que nos ve; Fausto Canel y su “Breve historia de un cine”, publicada en Lunes de Revolución, entre otros, o los textos de Arturo Agramonte y Luciano Castillo acerca del cine cubano.

Es, a mi juicio, el investigador y crítico de cine Juan Antonio García Borrero quien más ha aportado al estudio del cine cubano con una mirada múltiple, no enquistada en el hecho fílmico, sino desde la amplitud de miras e intereses de estudio desde la cultura. La hispanista Nancy Berthier,2 quien ha tenido dentro de sus temas investigativos el estudio del cine en Cuba, ha afirmado:

En efecto, la historiografía del cine cubano está por hacer. Si existen hoy en día algunos estudios de referencia, todavía quedan amplias zonas por estudiar para entender a fondo el cine cubano desde el año 1959: el mismo funcionamiento del ICAIC, sobre el cual no existe un estudio pormenorizado, la figura de Alfredo Guevara, fundador de la institución y su presidente durante muchísimos años, la recepción del cine cubano en el país, su economía peculiar, su proyección internacional, el papel desempeñado por las coproducciones, la producción audiovisual alternativa, fuera del ICAIC y un largo etcétera.3

No son de extrañar, pues, las escasas referencias que existen acerca de Margarita Alexandre, la cineasta española que llegó a Cuba en los primeros momentos de aquel año 1959, por una visita de quince días que se transformaron en once años de estancia.

Margarita Alexandre en Cuba

Alexandre poseía una destacada experiencia cinematográfica como actriz, guionista y directora cuando llegó a la isla. Tenía a su haber tres filmes que hoy resultan ineludibles cuando se habla de las mujeres pioneras del cine español. Es el caso de Cristo, de 1953, un documental de tema artístico que dirigió conjuntamente con Rafael Torrecilla; La ciudad perdida,una película de ribetes policíacos filmada en 1955; y La gata, de 1956, que se considera un importante drama rural y fue la primera película española en Cinemascope.

Antes de llegar a Cuba ya había acumulado, a su vez, una experiencia como productora ejecutiva en otros filmes. Llegó con el objetivo de seguir viaje a México, pero como ella misma narró:

Nosotros ya conocíamos gente en Cuba, como Julio García Espinosa, Guillermo Cabrera Infante y Tomás (Titón) Gutiérrez Alea porque ya habíamos hecho viajes a Cuba anteriormente. Leímos en el periódico acerca de la revolución y como en el 1959 se podía todavía entrar sin problemas, nos dijimos “pues vamos a Cuba a esperar el visado de México”. Fueron Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa y Guillermo Cabrera Infante entre otros los que me piden que me quede a trabajar en el Instituto de Cine. Cuba tenía unos estudios de cine fantásticos. También tenía técnicos buenos porque los americanos iban allí a hacer películas en exteriores. Pero en producción no tenían ninguna organización.4

Comienza de inmediato su trabajo como productora y se convierte en una “peregrina cultural”.5 Por razones más económicas que culturales es nombrada productora de la primera película filmada en Cuba en 1959. Me refiero a La vida comienza ahora, dirigida por Antonio Vázquez Gallo. La película no era del Instituto de Cine, sino de una productora independiente. Pero si no se filmaba, los trabajadores implicados en ella y ya contratados no cobrarían. Esa fue la razón económica. Alexandre trabajó un poco como productora y guionista. Más tarde confesó en una entrevista cómo la codirigió con Vázquez Gallo.

Por tanto, es la primera mujer en participar en la dirección de un filme y producirlo en Cuba aunque no esté, en ese momento, dentro del ICAIC. La única voz crítica que ha afirmado esto es la de García Borrero, quien en su libro Guía crítica del cine cubano de ficción escribe el testimonio de Antonio Vázquez Gallo:

Posada me informó que, aprovechando su estancia en Cuba había contratado a una pareja de realizadores españoles como expertos en la realización de cine de 35 milímetros. Yo no tuve reparos en aceptar su incorporación a la realización del filme. Más tarde, Margarita Alexandre, que se destacó de inmediato como la más avezada para este trabajo, y yo, decidimos emprender la confección de un guion que, en el camino, modificó en mayor grado la sinopsis que se nos había entregado por Posada […]. Esto fue sencillamente la realización de un proyecto para una nueva película cubana. Como este era principal para este trabajo, ni Margarita ni yo pretendimos hacer un filme de “pretensiones”, aunque sí pusimos como premisa lograr una película discreta, pero profesional. […] Como quiera que la película quedó “olvidada” al crearse el ICAIC, y por eso no aparece en la lista de realizaciones del cine cubano de la época, siendo en realidad el primer filme que se realizó al principio de la revolución.6

Es importante esta afirmación de Vázquez Gallo en relación con el hecho de que fue la primera película realizada inmediatamente después de la toma del poder por la revolución. Pero si bien el fotógrafo español Juan Mariné está en los créditos, a pesar del trabajo realizado por Alexandre, esta no aparece en ellos. García Borrero, pues, la incluye en su listado de filmes producidos a partir de 1959 como el primero que se realizó en Cuba:

Este enfático nivel de pertenencia al instante que se vivía, puede verificarse hasta en lo nominativo: no es gratuito que en varias de las producciones de la época: La vida comienza ahora, 1959, Antonio Vázquez Gallo; Tránsito, 1965 de Eduardo Manet; En días como estos, 1964, Jorge Fraga […] entre otras, los títulos remitan directamente a un estado de ánimo que se asocia al sentimiento plural predominante y en el que se deduce con claridad, el enfrentamiento a los principales conflictos a resolver por el individuo en el nuevo instante.7

Todo esto ha respondido, hasta hoy, a la política absurda y anticultural implantada por Alfredo Guevara acerca de que el cine cubano comenzó en 1959 con el ICAIC. Cuando es imposible negar la existencia de un cine anterior que, dentro de lo comercial si se quiere, aunque no siempre fue exactamente así, produjo filmes como La virgen de la Caridad, Maracas y bongó, Siete muertes a plazo fijo o Casta de robles, por solo mencionar algunas.

El cineasta Fausto Canel, al hablar de La vida comienza ahora, decía con razón:

No se puede hacer el mismo cine que se hacía en 1959, en una etapa revolucionaria. Ahora hay que hacer cine revolucionario. Y hacer que sea revolucionario no es, por supuesto, que un personaje resulte al final que subió a la Sierra Maestra o que puso varias bombas. Hacer cine revolucionario es cambiar totalmente la concepción de hacer cine.8

Mas esta afirmación apunta a la necesidad de renovación del lenguaje cinematográfico, no a negar la existencia del filme ni de la filmografía anterior.

En ese medio y con semejantes premisas trabajó y luchó Margarita Alexandre Labarga (1923-2015). Por su capacidad de organización, como ella misma afirmó en más de una ocasión, la nombran productora. En ese sentido desarrolló todo su trabajo y contribuyó a la formación de personal calificado en ese rubro para el ICAIC. No fue casual, pues, que Gutiérrez Alea la escogiera para las producciones de sus filmes Las 12 sillas en 1962, Cumbite en 1964 y La muerte de un burócrata en 1966, con la que ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary en la antigua Checoslovaquia.

La cineasta habló siempre con mucho respeto y cariño de Gutiérrez Alea. En una entrevista dijo acerca de esa relación y su labor en Las 12 sillas:

Él admitió que yo fuera productora en su primera película y supo respetar que yo era directora también. Cuando empezó, yo sabía de cine mucho más que él y, aunque entonces fuera productora, había una comunicación —y el mérito fue suyo—. Él apreciaba mis conocimientos, que en ese momento eran mayores que los suyos, y lo llevaba muy bien.9

El trabajo de producción del filme Cumbite la puso en contacto con intelectuales como el haitiano René Depestre, entonces radicado en la isla, y el cubano Onelio Jorge Cardoso; así como con actores de amplio recorrido, como fue el caso de Teté Vergara, y especialmente con ese mundo duro, triste e impactante que es el de la cultura haitiana.

En ese rodaje conoció a una muy joven Sara Gómez, que un año después filmaría su primer documental, Iré a Santiago. De Sara recuerda entre otras cosas: “Yo he trabajado con ella muchísimo, y pasamos muchas fatigas. Durante el rodaje de Cumbite, como no había dónde alojarse, a mí me tocó con Sarita, que era asmática, y se pasaba las noches enteras con su inhalador”.10

Trabajó con Manuel Octavio Gómez y Jorge Fraga en 1965, cineastas emergentes, como productora de sus filmes El encuentro y El robo. En este último volvió a coincidir con Sara Gómez, dado que esta se desempeñó con Fraga como asistente de dirección.

No faltó el humor al referirse a su trabajo como productora de Cumbite. Para ella no era una encomienda fácil, porque desconocía todo lo relacionado con la cultura haitiana. Fue un proceso de aprendizaje donde siempre tuvo presente que la producción no era sólo garantizar todo lo relacionado con las filmaciones, sino a la vez aprender del por qué y para qué se necesitan los recursos. Recuerda, pues, aquellos días de producción:

La búsqueda de haitianos me volvió loca. El director quería haitianos de verdad. En Cuba los haitianos estaban un poco escondidos; yo no sabía siquiera que había haitianos en Cuba. Íbamos por los campos de Camagüey. Titón quería música autóctona, quería ver una ceremonia vodú auténtica, no de aquellas que luego se harían para el turismo. Aquello fue tremendo. Yo buscaba tocadores de haitianos. Me resultaba difícil desbloquear un silencio que se creaba siempre que se hablaba de encontrar haitianos. […] Te iba a contar una anécdota que a Titón le emocionó y a mí también. Uno de los actores se llamaba Ti-Bon bon. Titón le dice “Esta cabaña va a ser tu casa durante la película. Decórala por dentro”. El tipo va y le dice a los de escenografía “tráeme pintura blanca y negra”. Cuando termina de pintar nos mira y le pregunta Titón “Oye Ti- Bon Bon, ¿y esto qué quiere decir?” Y aquel negrazo analfabeto nos mira y nos dice: “Esto no tiene que decir nada. Esto te gusta o no te gusta”. La explicación del abstracto más genial que pude oír en mi vida.11

Habla de sus años en la isla desde el afecto y el cariño que le tomó a Cuba y a los cubanos, pero con dolor y tristeza al ver cómo todo ese mundo iniciático se fue por un desfiladero al ritmo del autoritarismo, la burocracia, la mediocridad y la corrupción. Por eso, al referirse a lo acontecido con PM, analizó el hecho con agudeza e inteligencia: “Lo que pasó con ese documental es el origen de toda la persecución a los intelectuales que vino después”.12

Participó de las más diversas jornadas de trabajo voluntario de aquellos años. Las movilizaciones improductivas reflejadas con ironía por Sara Gómez en Sobre horas extras y trabajo voluntario y por Nicolás Guillén Landrián en Coffea Arábiga. Formó parte de las milicias revolucionarias e hizo guardias como cualquier cubano más. Pero nada de esto la salvó de ser víctima de la mediocridad y la persecución de los directivos del ICAIC.

Por su trabajo como productora chocaba continuamente con negligencias, abusos, escaseces y desvíos de recursos. Nunca se calló ninguno de estos problemas y los denunciaba en las llamadas asambleas sindicales. Esas fueron razones suficientes para ser llamada por Raúl Taladrid, padre del fantoche de la “Mesa redonda” que aún se mantiene en la televisión cubana, quien ocupaba un cargo de vicepresidente del ICAIC sin tener conocimientos de cine, por supuesto. Margarita Alexandre recuerda cómo la mandó a buscar con urgencia en medio de una filmación:

Llego arriba, a su oficina, y, en vez de llamar a la puerta abro porque iba como loca por el enojo. De espaldas aparece Taladrid, y veo que tiene un archivador de los antiguos Y que su secretaria, de espaldas también, estaba trajinando y él la tenía por detrás cogida por la cintura. Estaban en una especie de idilio. […] Entro así de mal educada, y le digo: Bueno, ¿qué quieres? Y me dice: Mira tú no puedes hablar en las asambleas porque eres del personal dirigente”.13

Meses después no le renovaron su contrato. Una decisión que no se le consultó, pero que ella esperaba. Los métodos siguen siendo los mismos.

“Como todos”

Luego de su expulsión del ICAIC estuvo un tiempo más en la isla. A petición de Lisandro Otero asumió la dirección del Teatro Musical de La Habana. Allí conoció de cerca la parametración, la existencia de las Unidades de Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) y defendió con valentía a sus trabajadores.

En 1967 se marchó definitivamente de Cuba, después de vencer trabas inexplicables que le impedían abandonar el país a pesar de no haber tenido NUNCA la nacionalidad cubana.

Había trabajado como productora de filmes icónicos de Gutiérrez como Las doce sillas (1962), Cumbite (1964) y La muerte de un burócrata (1966). Con el novelista, director de teatro, actor, dramaturgo y cineasta uruguayo Ugo Ulive trabajó en la producción de su filme Crónica cubana en 1962. En medio de la crisis de octubre fue la asesora y productora del cineasta alemán Kurt Maetzig, quien filmó en Viñales —donde estaban parte de los misiles rusos— Preludio 11. Fue productora también de Manuel Octavio Gómez en 1964 para su filme El encuentro. Esta cinta era parte de la trilogía Un poco más de azul, que fue censurada por Alfredo Guevara. Y, por último, en 1965 hizo la producción de El robo,un largometraje de Jorge Fraga. Además de sus cursos y asesorías para la formación de productores en el ICAIC.

En una entrevista en 2016, al evocar aquellos años en la isla, afirmó con dolor:

No fui extranjera en Cuba. Sobreviví, como todos los ausentes de las canonjías, anclada a un modo verbal, el gerundio, que era la ilusoria meta de las esperanzas: trampeando, resolviendo, inventando. Lo mismo que todos, resolvía con la cartilla de racionamiento y con la generosidad propia del cubano, que desde siempre ha repartido los granos de arroz de su plato con la misma generosidad con que Jesucristo repartía los panes y los peces. Ocupé imaginarias trincheras enemigas, peleé contra el sueño durante las guardias, trabajé en la agonía de la agricultura: caña, papas, tabaco, café. […] Y el día que me rendí a la evidencia y decidí abandonar los sueños empapados en el sudor de los esfuerzos inútiles, los burócratas probaron largamente mi paciencia antes de concederme la salida como a cualquier otro… ligera de equipaje y cargando todo el dolor que es capaz de soportar el alma. Mi hija, mis compañeros del Teatro Musical, el pueblo que amé. Lágrimas y mucha, muchísima rabia. Como todos.14

Volver sobre Margarita Alexandre y Rosina Prado, la otra española que trabajó también varios años en el ICAIC y que, a diferencia de Alexandre, sí filmó en Cuba, es una obligación para todos los que se acerquen a la historia del cine cubano de los sesenta. Salvar la memoria de la cultura cubana es salvar a la isla de las garras de los chacales. No lo olvidemos nunca.

________________________

1 Marina Ochoa: “Sobre las mujeres y el cine cubano”, en: Cine Cubano, La Pupila Insomne.

2 Profesora de la Sorbona y una destacada hispanista francesa, es autora conjuntamente con Camila Areas del libro Noticiero ICAIC: memoria del mundo. 30 años de actualidades cinematográficas en Cuba. Bry-Sur-Marne, INA Ediciones, 2022.

3 Beatriz Berthier: “Cine y revolución cubana: luces y sombras”, en Archivos de la Filmoteca, Barcelona, no. 59, 2008, p. 6.

4 María Camé Vega: “Una cineasta española en la revolución cubana”, en: El viejo Topo. Ed. de Intervención Cultural, Barcelona, 2007, p. 105.

5 Cfr. Henry E. Hernández: “Cine de peregrinaje político hacia la revolución cubana. La consolidación de un género entre el revolucionario y la acosmía”, en: Área abierta, no. 30, noviembre de 2011.

6 Juan Antonio García Borrero: Guía crítica del cine cubano de ficción. Ed. Arte y Literatura, La Habana, 2001, p. 352.

7 Juan Antonio García Borrero: Cine cubano de los sesenta: mito y realidad. Ed. Ocho y Medio S.L., Madrid, España, 2007, p. 13.

8 Fausto Canel: “La vida comienza ahora”, periódico Revolución, La Habana, 9 de agosto de 1959.

9 Entrevista de Sonia García López a Margarita Alexandre en: El cuerpo y la voz de Margarita Alexandre. Cuadernos Termerin, Madrid, 2016, pp. 70-71.

10 Ibídem., p. 75.

11 Entrevista de Ricard Salvat a Margarita Alexandre en Monográfico de Margarita Alexandre. S. E., 23 de enero de 2007, pp. 55-56.

12 Entrevista de Sonia García López, p. 69.

13 Ibíd., p. 93.

14 Ibíd.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder