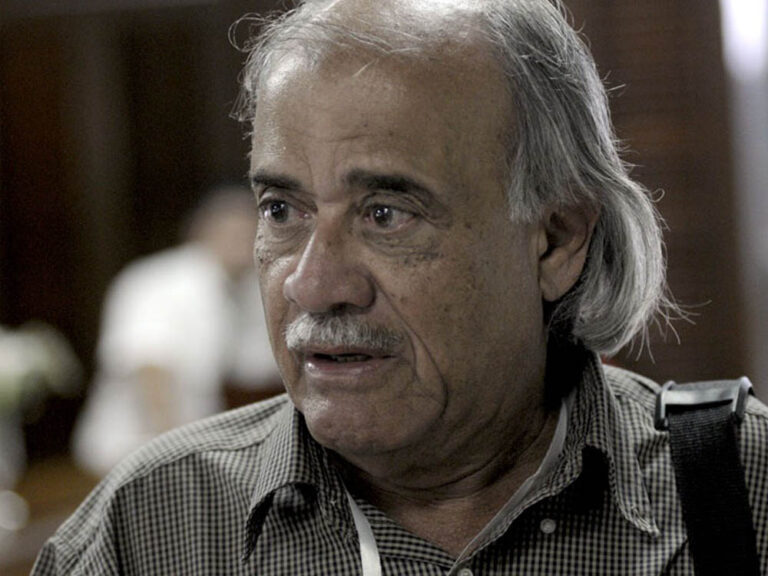

Manuel López Oliva: “El arte, como lo humano esencial, no tiene fronteras” (parte 2)

“Un individuo es más rico y expresa mayor caudal de sentido cuando es más diverso en su esfera de intereses vitales y culturales.”

Arte nacional y universal

¿Puede ser estratégico exponer en otros países para que conozcan su obra dentro y fuera de la isla?

El arte, como lo humano esencial, no tiene fronteras. Si es genuino, puede surgir en cualquier territorio del planeta, pero a su vez constituir un testimonio vívido de la existencia del Hombre, de su diversidad y puntos de contacto, de los problemas y las búsquedas de respuestas coincidentes. Así que lo más normal es que las obras de arte lleguen a pertenecer también al patrimonio de toda la humanidad.

Cuando uno visita un museo que atesora creaciones de muchas épocas y países, advierte que ahí todo se integra, y cada pieza exhibida no sólo trae consigo los códigos de germinación que explican su pertenencia a regiones y culturas históricas específicas, sino que a la vez son portadoras de una sustancia antropológica generalizadora, que las torna pertenencias de cuantos las posean y dialoguen con ellas. Entonces, exhibir lo que uno crea en espacios que están más allá del territorio vivido, no es más que restituirle la posibilidad de funcionar como lo que también es: una expresión de todos los tiempos y de todos los espacios.

Por eso nunca he concordado con el nativismo artístico excesivo. El arte es de un país, sí, pero también de ese ámbito mayor encarnado por el cruce de tipologías humanas, el mosaico global y la cultura mundial. Los hechos del arte son hechos nacionales y simultáneamente hechos que en su especificidad trascienden las zonas de la geografía. El artista es natural de la nación donde se hizo, a la que directa o indirectamente manifiesta, y al mismo tiempo es “ciudadano del mundo”. Hay artistas que no viven ni producen sus obras en el ámbito nacional de origen, pero continúan trasmitiendo en ellas las características naturales, étnicas y culturales de los sitios de donde proceden. Y ―por el contrario― existen otros creadores que habitan en determinado territorio, pero mantienen en la mente los referentes imaginativos de otras circunstancias y hasta de regiones distintas.

“El arte es de un país, pero también una expresión de todos los tiempos y de todos los espacios.”

De tal manera, exponer en otras naciones la obra que uno produce, es casi una práctica obligatoria y consustancial al ser del arte. Los receptores del campo estético no pueden limitarse a los coterráneos. La obra de arte prueba su capacidad de concentración, expansión, universalidad y permanencia, cuando se somete a la recepción ajena, a la visión distanciada, al juicio que no posee correspondencias de contexto. Por eso la correcta universalización, que no es lo mismo que globalización, permite a los artistas entrar en un nivel de operatividad de sus signos y estructuras que demuestra (o no) la abarcadora dimensión humana (y no sólo local) que han podido alcanzar sus realizaciones. Así una firma del arte puede sobrepasar el reconocimiento del patio, la asimilación de los conciudadanos, el aplauso o la incomprensión de la gente de similar territorio y cultura, para adquirir rango internacional, valor afín a nacionalidades muy diversas, creciente polisemia y revelación intemporal.

Romper las divisiones estancadas

Usted no solo nos impresiona con sus pinturas, sino que también ha escrito poesía y es amante de obras literarias que retroalimentan su propia creación. ¿Esa inquietud surgió al mismo tiempo que su interés por la plástica?

Cuando uno educa y desarrolla la sensibilidad, cuando uno se ilustra, vive cultamente y necesita exteriorizar sentimientos y vivencias, suele recurrir a la escritura, ya sea poesía o prosa. En mi temprana juventud, y ocasionalmente después, escribí poemas y algunos cuentos. E igualmente incursioné en la dramaturgia. Notaba que como era mucho lo que tenía que decir, y sentía que debía valerme de más de una vía, no bastaba con la pintura. Sabía además, que muchos artistas de la plástica en la historia del mundo habían también escrito, de sus ideas, métodos de trabajo, e incluso textos poéticos y narrativa.

En Cuba contamos con los casos conocidos de Carlos Enríquez, Arístides Fernández, Marcelo Pogolotti, Fayad Jamís, Felipe Orlando, Loló Soldevilla, Julio Girona, Adigio Benítez y la controvertida autobiografía de Raúl Martínez. Escribir, aparte de dibujar y pintar, me abrió mucho más el horizonte imaginativo y cultural.

He podido comunicarme lo mismo con gentes de la literatura que de la plástica, de la filosofía y de las ciencias políticas o de estética. Siempre he tenido la convicción de que un individuo es más rico y expresa mayor caudal de sentido cuando es más diverso en su esfera de intereses vitales y culturales. Aunque, paradójicamente, he tenido que cargar con un estigma: el de ser no sólo un individuo dado a la estrechez profesional del arte practicado, sino también dedicado a otros menesteres de la práctica y el ejercicio intelectual. Eso me ha traído no pocas incomprensiones, modos equívocos de vérseme y hasta subvaloraciones, sobre todo de funcionarios y gentes del sector con visión limitada.

“Escribir, aparte de dibujar y pintar, me abrió mucho más el horizonte imaginativo y cultural.”

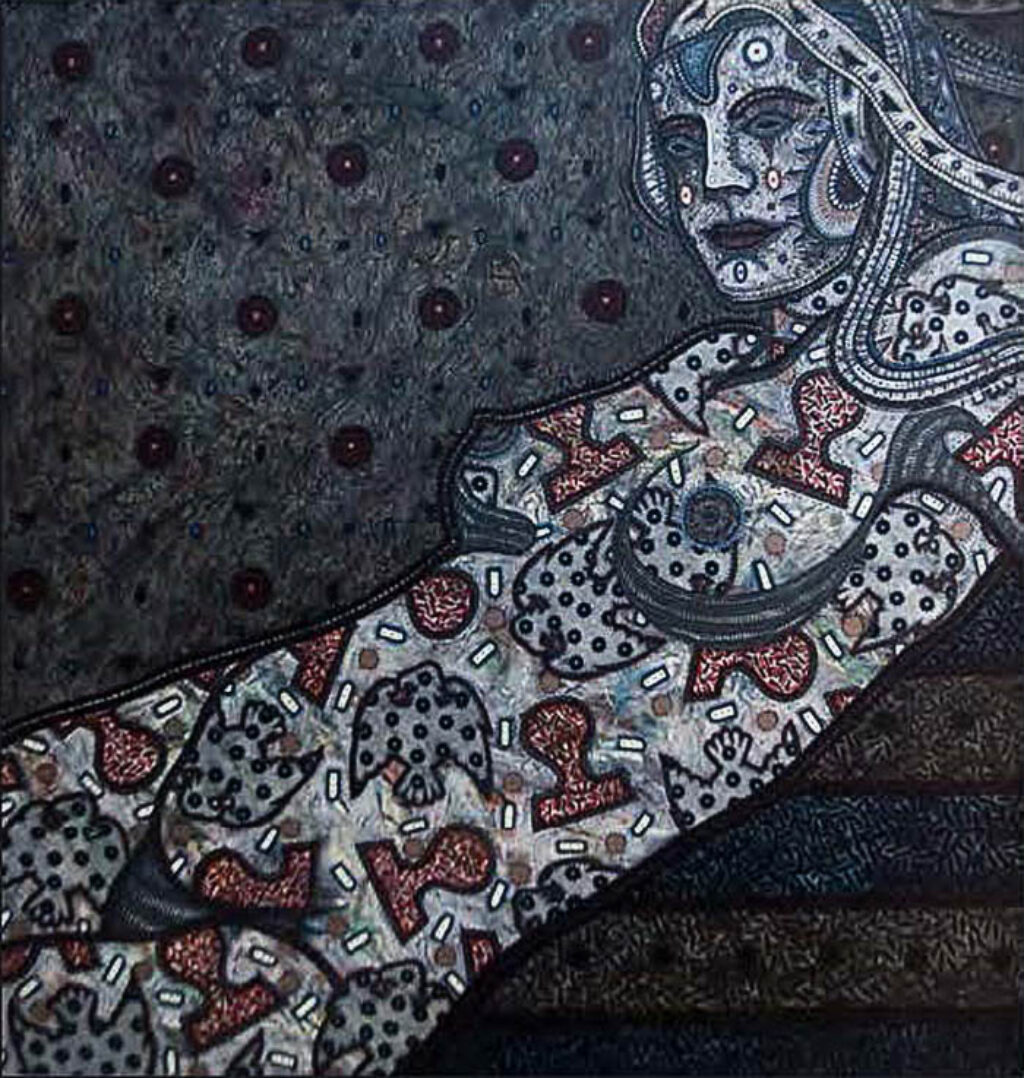

Escribir y leer bastante han sido prácticas sistemáticas en mi vida, que han contribuido a perfilarme el pensamiento, el modo de comunicarme y hasta ciertas características de mi obra pictórica. Si se repasan los títulos de mis pinturas, de inmediato revelan que quien pintó esos cuadros ha sido un lector apasionado: de ensayos, novelas y teatro. Cuando leía sin usar espejuelos, solía hacerlo en las paradas de ómnibus y dentro de estos, en parques y en cualquier sitio donde debía esperar (en Cuba, la espera es ya parte de la idiosincrasia nacional). Era normal que leyera de 3 a 4 libros distintos en un mismo período de tiempo de lector.

De modo consciente o inconsciente, las lecturas se han combinando con lo visto en la escena común y en los medios del arte, llegándose a convertir en recursos significadores de mis imágenes plásticas, proveyéndolas de historia y sentidos.

Por otra parte, he pensado que el artista debe romper las divisiones estancadas que lo convierten en un productor de tipo unilateral. Ha de ser capaz de nutrirse y de proyectarse por distintos canales de su especialidad y de la cultura. Lo que uno crea constituye una síntesis de un conjunto de informaciones, placeres y búsquedas que trascienden el campo de oficio particular desplegado, para abrirse enriquecedoramente.

Desde niño he venido integrándome en esa dirección: como individuo requerido de conocer y manejar alternativas de expresión con niveles de coincidencia. Creo en un hombre de la cultura que pueda manifestarse, en términos estéticos, por distintas vías de creación.

Un artista con imperativos intelectuales

El crítico y el pintor van en usted unidos de la mano. ¿Cuál de los dos cree que debe permanecer?

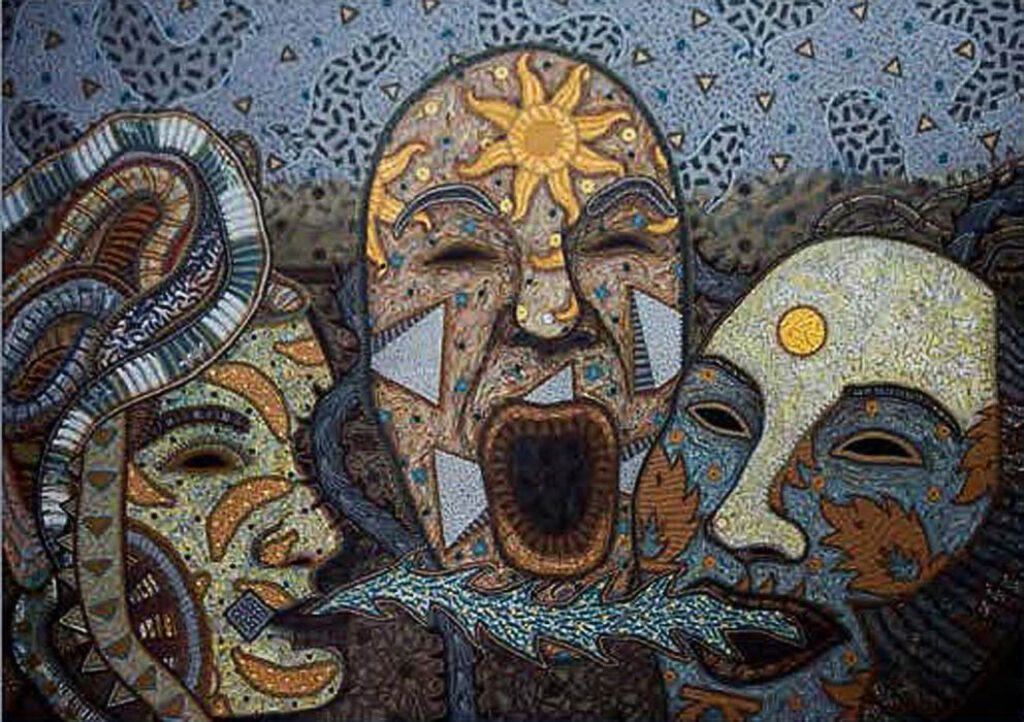

Yo no empecé creyéndome crítico, sino queriendo ser pintor. El ambiente dentro de mi casa ―taller de pintura decorativa y comercial de mi padre, en Manzanillo― me marcó para siempre. ¿Se cumplía eso de “hijo de gato caza ratón”? Aparte de cumplir mis obligaciones de alumno de primaria y secundaria, pintaba mucho, inventaba historietas gráficas, hacía copias del natural en la bahía, y ayudaba a mi padre en la realización de los encargos para el carnaval: pintaba “caretas”, capas de los comparseros y adornos propios de esas fiestas tradicionales…

Pero simultáneamente escribía ―quizás por la influencia de las lecturas constantes y de estar comunicándome con los miembros del grupo literario de la localidad (Navarro Luna, Luis Felipe Rodríguez, Juan Francisco Sariol) que visitaban mi ciudad natal―, a veces hasta dibujaba y escribía a la vez… Lo hacía como necesidad espiritual y como juego.

Así, ambas acciones se me fueron fijando en la conciencia y llegaron a definirse como aptitudes. Cuando ya estaba estudiando artes plásticas en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán, bajo la influencia de la vida cultural de los años sesentas cubanos y la inducción de profesores que se quejaban de que no había críticos con formación técnica y creativa en el hacer plástico, comencé a escribir seriamente crónicas sobre exposiciones y artículos de fondo centrados en el campo profesional donde estaba preparándome.

“Soy un artista de la visualidad de tipo intelectual y necesitado de la relación dialógica con las gentes.”

La crítica y ensayística de arte fueron, entonces, “nudo” o enlace entre dos vocaciones paralelas: la del pintor y la del escritor. Te cuento todo eso, porque así podrás entender mejor que soy un artista de la plástica con imperativos intelectuales (filosóficos, estéticos, literarios y hasta periodísticos) que también experimenta, como complemento vital y como placer, el acto de escribir.

Años antes de recibir el Premio Nacional de Crítica de Arte por la obra de la vida, había comprendido que aún tenía tiempo por delante para trabajar, y que había llegado el momento de retirarme de esa labor en las publicaciones periódicas y en libros especializados, para dedicarme a concretar los proyectos artísticos que traigo adentro.

Aunque uno esté en condiciones de poder hacer muchas cosas más, los límites objetivos que me imponen la vida y nuestro entorno subdesarrollado, me exigen optar. Y en consecuencia, he optado por las faenas de expresión visual donde puedo encarnar el complejo de inquietudes y operatorias variables de expresión que me permiten hacer lo que soy: un artista de la visualidad de tipo intelectual y necesitado de la relación dialógica con las gentes. Es ahí donde están mi primordial perspectiva profesional y también el lugar que aspiro a mantener en el registro de la cultura.

El hábito de la lectura

En la Literatura hay libros que marcan y escritores que quedan. De hecho, usted ha conocido a algunos de esos autores que hoy, a la vuelta de los años, siguen siendo vitales y se han convertido en iconos de la literatura cubana y universal ¿Nos puede hablar un poco sobre eso?

Pues sí, desde la niñez me estoy relacionando con algunos de ellos. Unos solamente por lecturas y otros también por haberlos conocido de “cuerpo presente”. Me acuerdo que entre los 8 y 17 años pude leer en Manzanillo mucha buena literatura y textos de filosofía, historia e historia del arte.

Justamente en el sitio donde se editaba la revista Orto, al lado de la imprenta El Arte (de Juan Francisco Sariol), a unos 40 metros de mi casa, en la calle Calixto García, solía revisar y leer de lo que allí se guardaba, hasta textos originales de Martí, Juan Ramón Jiménez, Lorca y otros. También leía lo de los escritores manzanilleros y autores cubanos que nos visitaban. Igualmente penetré en las páginas de numerosos libros de las productoras Espasa-Calpe, Arquero, Editorial Lex, etc.

Aún traigo en mi mente ―“todo mezclado”, como diría Nicolás Guillén― lo que entonces recibí de Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors, Romain Roland, Emilio Salgari, Conan Doyle, Edmondo de Amicis y Stefan Zweig, entre otros. Cuando ocupamos el inmueble de la antigua Sociedad Maceo, para transformarla en la Biblioteca Pública de aquel municipio (en el primer lustro de los años sesenta), estuve entre quienes tratamos de organizar una enorme cantidad de libros que entonces habíamos recibido de diferentes instituciones anteriores a la etapa revolucionaria. También la primera Feria del Libro, que tuvo lugar en el Parque Céspedes de Manzanillo, me permitió nutrirme de valiosos bolsilibros.

Cuando vine a estudiar Artes Plásticas a La Habana, a la par que cursaba estudios de Letras, ya me acompañaba el hábito de la lectura. Tuve la fortuna de que en el segundo lustro de los sesenta se publicaran en Cuba, bajo el principio de asumirlos sin pagar derechos editoriales internacionales, multitud de textos básicos y contemporáneos de temas y autores fundamentales para el conocimiento profesional de quien se preparaba para operar en el campo del arte y la cultura.

Durante la estancia del Salón de Mayo en el Pabellón Cuba en 1967, y después al participar en el Congreso cultural de La Habana del 68, pude conocer personalmente a figuras importantísimas de la literatura, la crítica e historiografía de arte, la sociología, la antropología y la estética. De todos ellos leía en esos tiempos. Hay que recordar, además, que Casa de las Américas nos dio a conocer a creadores y obras medulares del continente. Así que yo leía cada vez que podía, de día y de noche, como un enloquecido del saber.

De esa época conservo en la memoria ―como instrumentos y aportes necesarios― a Rayuela y los cuentos de Cortázar, la narrativa de Horacio Quiroga y el teatro de Ibsen y Beckett, las obras centrales de Kafka, la poesía de Vallejo y de Huidobro, los estudios de Herbert Read y de Fischer o Garaudy, la magna obra de Carpentier o la de Guillén y Lezama Lima, la poética de los Machado y de Bretón, las indagaciones de Fernando Ortíz y Darcy Ribeiro, la dramaturgia de Lope de Vega y Shakespeare, además de autores como los hermanos Mann, Aragón, Mirta Aguirre, Cintio Vitier, Francastel, Toltoi, Gorky, Saussure, los cuentistas japoneses, Unamuno, Roa Bastos, Marta Traba, García Canclini, Juan Marinello y García Márquez, quien quizás llegó a ser ―cuando se publicó en Cuba su novela Cien años de soledad― el escritor más popular entre los cubanos de la “década prodigiosa”.

Tuve la suerte (si así puede llamársele a lo que me posibilitó ese estar constantemente en faena y comunicación cultural) de llegar a tener diálogos con algunos de los antes nombrados y con otros más.

Te confieso que me sería imposible hacer una lista de todo cuanto he leído y de los vínculos que he tenido con literatos y pensadores de muchas especialidades. Todo eso ha nutrido mi espíritu y mi modo de pensar. Todo me ha servido para dar sustancia a la obra del crítico que fui y del artista de la plástica que en mí sigue luchando.

No dejarse llevar por los éxitos

Para terminar, me gustaría saber qué opina usted de los concursos y qué consejo daría a los jóvenes artistas.

Los concursos a veces son útiles, como cuando se trata de aspirar al ingreso en un centro especializado de enseñanza del arte o se quiere obtener una beca, etc. Puedes ser un efectivo mecanismo para publicaciones, para seleccionar un buen proyecto de diseño ambiental o diseño industrial, etc, e igualmente para producir una gran escultura que requiera determinado presupuesto por encima de las posibilidades de los correspondientes artistas. Igualmente lo son en el campo de las curadurías, si de lo que se trata es de darle al mejor proyecto de un curador la oportunidad de realizarlo para un Museo, centro de arte o institución de su tipo determinada. Pero ni en tales terrenos, ni mucho menos en el plano de la búsqueda de reconocimiento y promoción de los disímiles creadores ―aún cuando sean noveles― se puede abusar de los concursos y competencias.

Esa saturación de concursos, mediante el mecanismo ya históricamente periclitado de los salones, ha sido una expresión de algunas prácticas erradas que sobreviven en la concepción institucional del trabajo plástico de Cuba. Se piensa que así se cumple un mandato de política cultural, cuando en verdad a veces se premia al que mejor responde al enfoque estético o desenfoque valorativo que puede predominar en los jurados. No siempre se logra la justa elección, ni siempre el premiado posee una constancia y evolución de estilo o lenguaje que respalde la premiación. Es ―por tanto― un método donde el subjetivismo, lo asistemático, “el tocar la flauta” y la superficialidad festiva de ciertas acciones institucionales pueden adquirir acentuada primacía.

También es bueno decir que en arte no hay meta, como sí existe en deporte, por lo que se torna difícil no errar en la selección. Poner a discutir visiones y objetivos expresivos diferentes implica aventurarse, depender de la composición de los criterios de un jurado, dar margen al azar, entregarse a una noción promocionista y no adecuadamente promocional, permitir que prevalezcan los códigos de creación reconocidos y aquellos que ya han logrado contar con fórmulas valorativas admitidas, y hasta dar paso a posiciones fraudulentas y “vendettas” en jurados que carezcan de una ética que esté por encima de intereses, tendenciosidad y prejuicios.

“Lo más importante es proponerse erigir una obra profundamente auténtica y que aporte algo nuevo.”

Tampoco en esto de los concursos y premios sería prudente decirle a la gente joven lo que considero que deba hacer. Prefiero ponerle a pensar, revelarle algunos aspectos negativos de esa problemática, apelar a la inteligencia y a los proyectos personales numerosísimos que coexisten en los artistas que cruzan por esa etapa de la vida. Así como hay profesionales del arte que sí necesitan de los premios para sobresalir y abrirse paso, también los hay que no requieren de esa modalidad de impulso y publicidad. E igualmente hay premios que requieren de ciertos artistas.

Todo ello constituye una madeja en la que lo más importante es saber qué hacer en cada caso, apreciar en qué medida concursar es o no necesario, no dejarse llevar por los éxitos de nominación o premiación ocasional, y sí proponerse erigir una obra profundamente auténtica y que aporte algo nuevo, algo distinto.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder