Historia, música y cine cubano en la obra de Mariana Martins Villaҫa

“Mariana Martins disecciona los acontecimientos culturales y políticos que marcaron los primeros años del proceso revolucionario cubano.”

Mariana Martins Villaça forma parte del grupo de académicos brasileños entre los que también destacan Marina Cavalcanti Tedesco, Silvia Cézar Miskulin, Fabián Núñez, Glauber Brito Matos e Ignacio del Valle entre otros, que han centrado buena parte de su obra científica en la investigación de las problemáticas culturales de Cuba y su cinematografía. Martins Villaça, con una muy sólida formación en el terreno de la Historia, enfoca desde varias aristas las cuestiones relacionadas no sólo con el cine, sino también la música y las políticas culturales. Su trabajo de investigación, al igual que su producción ensayística, no la ha desvinculado nunca de su labor docente. Se graduó de la carrera de Historia y continuó sus estudios como maestrante. Más tarde, alcanzó el título de Doctora en Historia Social en la Universidad de São Paolo. Actualmente imparte sus conferencias tanto en el nivel de pregrado como en el área de Posgraduación de la Universidad Federal de São Paulo.

Mariana Martins Villaça ha investigado cabalmente cada uno de sus temas. Con mucho más de una treintena de artículos y ensayos publicados en Brasil, Cuba, Francia y Estados Unidos, la académica no sólo muestra su profundo conocimiento de los temas, sino también su profesionalismo en el terreno de la investigación cultural. Es miembro de los grupos “Historia y audiovisual. Circularidades y formas de Comunicación” y “Plataforma de reflexión sobre el Audiovisual Latinoamericano”.

El caso PM

No es posible abordar toda su producción, pero sí destacar algunos de sus textos.1 Es el caso de “Revolución cubana y documental”, en coautoría con Ignacio del Valle. La valoración realizada por ambos acerca de por qué el documental se convirtió en el género por excelencia en el cine cubano de los años sesenta es cabal. En efecto, se trataba de encontrar una vía rápida que mantuviera el interés en la pantalla acerca de los principales logros y avances de la revolución cubana. Los temas eran cuidadosamente escogidos: las grandes movilizaciones, los efectos adversos del bloqueo, la lucha contra las llamadas “tendencias del pasado”, etc. A partir de ese análisis los autores afirman que: “No es de extrañar, entonces, que haya sido una polémica sobre un documental, PM (Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal; 1961), el origen de las palabras de Fidel Castro que sentaron las bases —y los límites— de la política cultural del régimen: Dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada”.2

En efecto PM fue un pretexto aprovechado por Alfredo Guevara para eliminar a Guillermo Cabrera Infante y al grupo de artistas e intelectuales que formaban parte del semanario cultural Lunes de Revolución. No se olvide que el propio Castro afirmó en ese fatídico discurso llamado “Palabras a los intelectuales” que él ni siquiera había visto el documental. Esa frase que rige la “política cultural” todavía en la isla no hace otra cosa que expresar la inmovilidad y la censura que caracterizan esa “política”.

El Noticiero ICAIC Latinoamericano

Los autores señalan, pues, el éxito de Santiago Álvarez y su Noticiero ICAIC Latinoamericano y el cómo revolucionó ese llamado cine documental, pero advierten de manera incisiva que:

Con todo, a pesar del enorme papel de Álvarez y el Noticiero, el documental cubano no se reduce a ellos. Otros cineastas menos alineados al régimen como Sara Gómez y Nicolás Guillén Landrián, merecen también un lugar destacado por la profundidad crítica, la calidad estética y el afán experimental de su obra. Prácticamente olvidados por las primeras historias del cine cubano, han ganado un espacio creciente en la producción académica contemporánea.3

La mirada de Martins Villaça en relación con los procesos culturales que condicionaron la producción del cine cubano no es en modo alguno complaciente. La investigadora lleva a cabo una reflexión crítica de lo acontecido. Al estudiar el Noticiero ICAIC y referir cómo este tenía que salir semanalmente y su exhibición en los cines era obligatoria, no deja de analizar el carácter manipulador que el mismo tenía y el esquema que repetía en cada una de sus realizaciones:

Las noticias sobre la salud poseían en general una connotación (intencionalmente) alegre, finalizando muchas veces la edición. Como otras noticias de ese tipo, sobre las conquistas de la educación o en los deportes, ellas muchas veces mostraban a los niños y jóvenes saludables, profesionales en acción, grupos de trabajo (movilizaciones) para la construcción de hospitales y otros éxitos revolucionarios. Seguidamente, reportajes de contenido más pesado, como ataques perpetrados por los Estados Unidos, por ejemplo, o acontecimientos trágicos en América Latina. La conducción de la narrativa se daba casi siempre por la locución de una voz masculina y, algunos momentos, mediante el uso de un discurso de Fidel sobre el tema, en off, o intercalado a las imágenes exhibidas.4

Analiza a su vez cómo ese mismo noticiero empleó, en ocasiones, para sus bandas sonoras la música prohibida entonces en la isla. Era el caso de la banda de rock inglesa Los Beatles, por ejemplo. Se utilizaban las versiones que de sus canciones hacían famosas orquestas francesas como la de Paul Mauriac. Las versiones “acarameladas” de aquellas canciones eran identificadas por un público que, en su mayoría, se las arreglaba para oír no sólo a Los Beatles, sino a otros tantos cantantes y bandas incluidos en el Índex gubernamental. Otro tanto hacía la popular emisora Radio Enciclopedia, que las colocaba en sus parrillas de programación y hasta decía a quién pertenecía la música original. Por tanto, la censura se burlaba de muchas formas como bien advierte la investigadora.

La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea

El análisis del filme de Tomás Gutiérrez Alea, La última cena, devela esa mirada crítica a la que ya he hecho referencia. La autora, en su ensayo “La escena política-cultural de los años setenta: un análisis histórico del filme La última cena”, pone de manifiesto su conocimiento de la historia insular y el cómo no es posible ejercer la crítica sino es desde posiciones de cultura. Los años setenta lastraron la cultura cubana y sus efectos, inevitablemente, se hacen sentir hasta hoy. Y si bien, Mariana Martins señala que no cree que este filme haya sido conscientemente producido como “una obra de resistencia” al régimen, por razones obvias como que el ICAIC no lo hubiera subvencionado, o porque Gutiérrez Alea nunca se fue de Cuba y “optó por permanecer en la isla; mediante las condiciones existentes en el ICAIC” y añadió “no por eso, dejó de emitir sus críticas y opiniones a través de las brechas y de la subjetividad que el lenguaje fílmico ofrece”.

En efecto, la ensayista tiene razón al señalar esto, pero no puede olvidarse que ya en 1968, en plena “ofensiva revolucionaria”, Alea había estrenado Memorias del subdesarrollo, un filme sumamente cáustico, con el que obtuvo importantes reconocimientos internacionales. Esto le permitió mantener esa conducta poco grata a la que hace referencia Martins Villaça. Hubiera sido un gran escándalo al que ni Alfredo Guevara, con sus juegos políticos, ni el gobierno se podían arriesgar.

“Los años setenta lastraron la cultura cubana y sus efectos, inevitablemente, se hacen sentir hasta hoy.”

La investigadora enfatiza en que el filme es “una metáfora” de la Cuba de los setenta. Y ese “carácter de metáfora de Cuba en que el ingenio se traduce en el filme y los significados ideológicos latentes en las provocaciones, cuestionamientos y tesis que los diálogos y situaciones ofrecen”, es cuidadosamente develado por Martins Villaça:

Alea explicaba su intención con ese filme de criticar la manipulación del discurso ideológico por las esferas de poder, usando a la religión como pretexto, en relación con esto declaró: “En todas partes hay gente que asume el comunismo como una religión. Creo que es funesto, porque así empiezan a distorsionar su sentido. Quizás La última cena contribuya a hacerlo entender”. A pesar de su formación marxista, Alea no era comunista y no estaba de acuerdo con ciertos rumbos asumidos por el régimen cubano, como la imposición de modelos y fórmulas teóricas preestablecidas en el medio artístico, contra las cuales venía emprendiendo, desde hacía algunos años, un duro combate. Su criticismo siempre fue acompañado de un gran nacionalismo y la disposición a contribuir intensamente con sus filmes a la mejoría de Cuba, el desarrollo de un “cine revolucionario” y la formación de la conciencia política del pueblo cubano. Al final de su vida, Alea señaló las fallas que a su juicio habían ocurrido en Cuba y consideraba que la experiencia del socialismo en el mundo había sido una gran tergiversación de las ideas de Marx.5

Alea y el panorama político-cultural cubano de los sesenta

Lo cierto es que la postura de Alea siempre fue de un fuerte nacionalismo que, de alguna manera, rayaba en la utopía. El pensamiento de Marx fue tergiversado, en efecto, pero también demostró su inviabilidad histórica. El filme no era “revolucionario” de acuerdo con los presupuestos de la política cultural cubana, como afirma Mariana Martins.

El que Alea tuviera la colaboración de ese gran historiador que fue Manuel Moreno Fraginals y de ningún otro especialista del oficialismo dice mucho a favor del cineasta. El ingenio es un libro clásico no sólo de la historiografía cubana, sino también caribeña y latinoamericana. Publicada en Cuba en 1964 por la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, no volvió a ser editada hasta 1978 por la Editorial de Ciencias Sociales. Desde entonces, no ha tenido en la isla ninguna otra redición mientras ha ocurrido todo lo contrario en el exterior.

Este es un filme que se hizo a contracorriente y en medio de uno de los momentos más tensos de una política cultural en la isla. En pleno “quinquenio gris” aunque me permito, con todo el respeto que merece Ambrosio Fornet, decir que en la isla no ha habido solo un quinquenio, sino toda una historia gris signada por el repudio a los intelectuales, los artistas y el pensamiento que generan. Esa historia infelizmente llega hasta hoy.

“En la isla no ha habido solo un quinquenio, sino toda una historia gris signada por el repudio a los intelectuales.”

El desafío de Alea comenzaba desde el momento en que se le dedica el filme a Sara Gómez, su amiga y colaboradora. La obra de Sara fue silenciada por Guevara a lo largo de los años y solo reconocida hasta hace poco. Como advierte la investigadora, este filme apenas fue visto en Cuba. No fue oficialmente censurado, pero apenas hubo una crítica para el mismo. Mientras, el director obtenía otros premios y reconocimientos internacionales con ella, como otrora ocurrió con Memorias del subdesarrollo. El análisis de Martins Villaça es especialmente importante por su hondura y su conocimiento de la historia, lo que lo torna paradigmático para la crítica de cine actual. No bastan los análisis técnicos, sino que hacen falta críticas como esta hechas desde la historia, la sociología, en fin, desde la cultura.

El legado de Glauber Rocha en el cine cubano

No faltan, no podían estar ausentes para Martins Villaça, las relaciones entre Glauber Rocha y el cine cubano. Su correspondencia con Alfredo Guevara, sus simpatías y las causas de su rompimiento con las políticas culturales de la isla y del régimen castrista apenas son conocidas en Cuba. El legado de Glauber Rocha estuvo presente en cineastas como Tomás Gutiérrez Alea o la propia Sara Gómez, cuya muerte fue lamentada años después por el director de Dios y el diablo en la tierra del sol en carta a Guevara.

Poco se ha escrito en Cuba sobre la presencia e influencia de Glauber Rocha en la isla. La importancia de este ensayo es, por tanto, evidente y en especial donde se afirma con toda razón que:

La utilización, en las bandas sonoras, de referencias musicales tan diversas como el tono muy popular de los guitarristas nordestinos en Dios y el diablo en la tierra del sol, o el peso erudito de las músicas de Villa-Lobos, Bach, Carlos Gomes y Verdi presentes en Tierra en trance sirvieron de modelo al emergente Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC cuya producción recibiera, años más tarde, los elogios del propio Glauber Rocha, añadiendo el comentario de que el uso de la música en una sociedad socialista era vital para que la colectivización fuera entendida como un placer.6

La música en el cine cubano

Ese interés por la música se convierte en el tema central de su tesis como maestrante y publicada como libro, a saber, Polifonía tropical. Experimentalismo y compromiso en la música popular (Brasil-Cuba, 1967-1972). La autora se adentra en una línea que nadie había trabajado desde esa perspectiva, es decir, las relaciones interculturales del tropicalismo que siempre ha sido analizado como un fenómeno propiamente brasileño. Lo interesante es que el tropicalismo fue esencialmente un movimiento musical brasileño de la década de los sesenta y que no fue privativo de la música, sino también de otros géneros como el cine, el teatro y la poesía. Este movimiento actuó como una suerte de contracultura en relación con las políticas vigentes por la dictadura militar brasileña.

El tropicalismo asumía la incorporación de las más diversas influencias musicales extranjeras en la música brasileña. Por tanto, defendía un nacionalismo diferente, no puramente brasileño, sino mixturado, que le permitía incluir también los ritmos afrobrasileños. A esto se añadía la inclusión de la crítica social.

“Pocas veces se encuentra a un historiador con tan sólidos conocimientos musicales y una escritura tan especial como los de Mariana Martins.”

El estudio realizado por Mariana Martins no sólo tiene perspectiva histórica, sino también musicológica. Desde ese punto de vista engloba otros criterios que van desde la teoría de la cultura, la antropología musical y un cabal conocimiento, por supuesto, de la música. No se trata aquí de encontrar meros vínculos, sino de hurgar en realidades políticas y artísticas diferentes que a partir de sus fronteras culturales, como señalaría Iuri Lotman, logran un intercambio difícil que trae como resultado cambios diversos en las expresiones culturales de ambos. A esos cambios, no siempre fáciles de encontrar, se refiere Mariana Martins. Por lo que demuestra su valía como investigadora en terrenos tan difíciles como este. Para la autora:

El retomar las tradiciones musicales (recreando temas, ritmos y sonoridades) fue un procedimiento que aparece entrelíneas en las propuestas del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC […], los músicos de la Nueva Trova consideraban admirable el modo en que los compositores brasileños captaban lo folclórico y lo tradicional con timbres nuevos.7

Y más adelante expone:

Leonardo Acosta, ex-instrumentista del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, analizó la influencia de la música brasileña sobre los músicos cubanos al afirmar que el grupo anhelaba una renovación similar a aquella ocurrida en nuestra música, a saber, la fusión de una multiplicidad de géneros, de acuerdo con su punto de vista. Para eso, los músicos cubanos se disponían a aprovechar todo aquello que pudiese enriquecer sus composiciones: jazz, rock, samba, técnicas electrónicas de grabación entre otras referencias.8

Un estudio de este tipo no existe, hasta donde conozco, en Cuba. No es el enfoque que siguió Jaime Saruski para su libro sobre el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Reitero, pues, que no solo es una aportación a los estudios musicológicos de Brasil, sino también de Cuba. En lo personal, es este un libro que me ha resultado de especial interés. No sólo por haber sido, de alguna manera, testigo de aquella época, sino porque pocas veces se da el hecho, al menos en Cuba, de encontrar a un historiador con tan sólidos conocimientos musicales9 y con una escritura tan especial.

El ICAIC y la “política cultural”

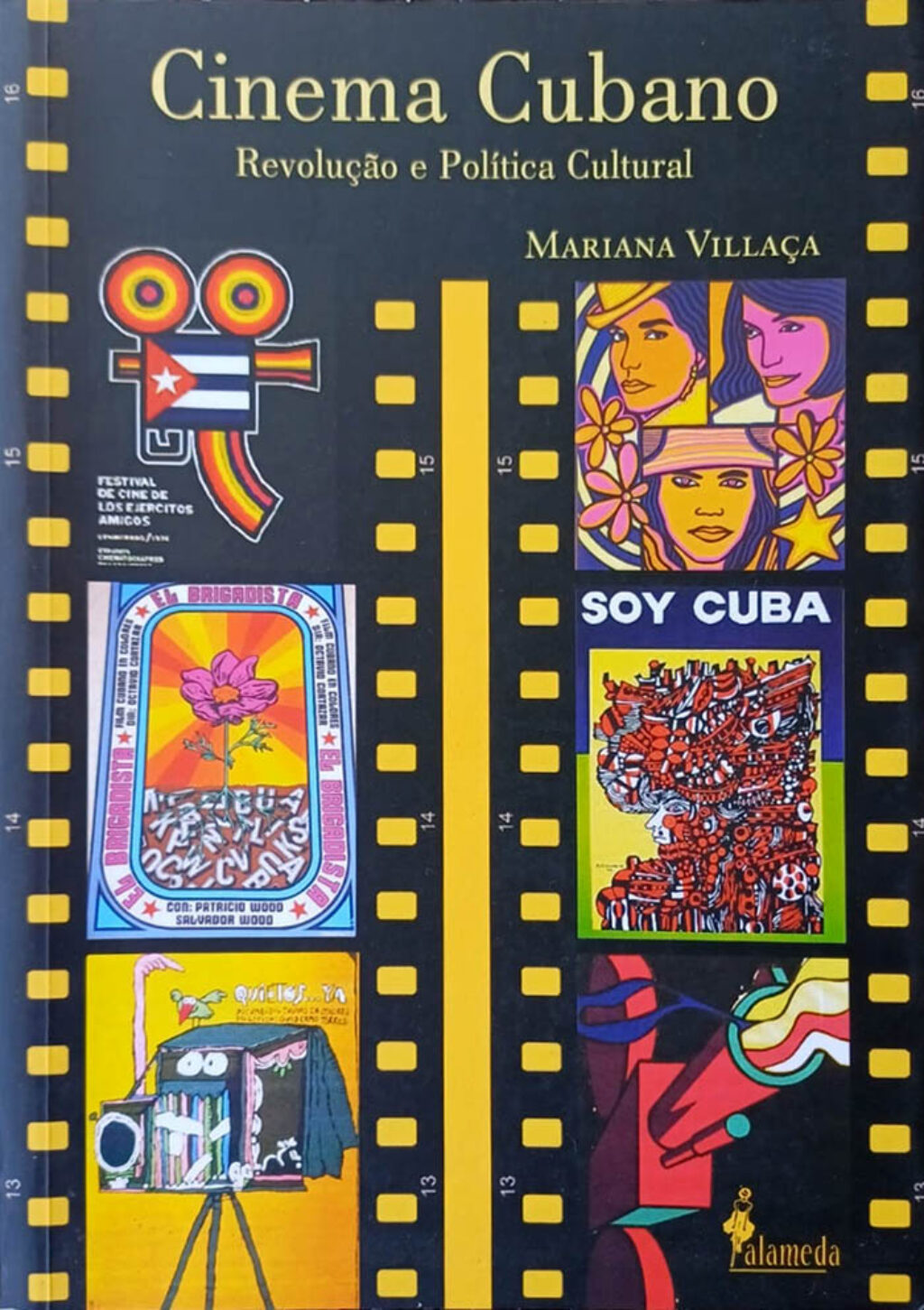

Mariana Martins Villaça publicó en el año 2006 su libro Cine cubano: revolución y política cultural, por la Editorial Alameda, São Paulo en el año 2006. El Instituto de Arte e Industria Cinematográfica y la política cultural en Cuba (1959-1991) era el resultado de su investigación para alcanzar el título académico de Doctora en Historia. Fue una labor ardua que la llevó a consultar una amplia bibliografía que incluyó no solo libros especializados, artículos, entrevistas, una revisión de todas las publicaciones de y sobre cine en la isla que incluyó, por supuesto, toda la colección de la revista Cine Cubano y otras publicaciones periódicas. La autora tuvo que reconstruir, pues, el escenario histórico-cultural en condiciones nada fáciles, porque nunca le fue dado acceso a los archivos de la dirección de la institución, lo cual es un hecho evidente. Martins Villaça apunta desde el inicio:

Analizo la historia del ICAIC, primer organismo cultural creado después del triunfo de la Revolución, y su papel en la política cultural entre 1959 y 1991. Por medio del análisis de documentos de la política cultural, de la revista Cine Cubano, además de entrevistas, críticas y filmes (algunos) que repercutieron especialmente en las polémicas y cuestionamientos de los intelectuales cubanos, abordamos las tensiones entre la política cultural oficial, el ICAIC y los proyectos de los cineastas.10

Pero, a pesar de ello, el resultado ha sido de una excelencia investigativa cabal. Este trabajo hoy se desconoce por el público de la isla. Tampoco aparece como bibliografía en las Facultades de Arte de los Medios de Comunicación de la Universidad de las Artes en ninguna de sus filiales en Cuba. Podría añadirse que en los programas de esta especialidad no aparecen los textos de los investigadores brasileños.

La autora ha manejado diversos enfoques acerca de cómo entender las políticas culturales para definir su propia conceptualización en relación con la realidad difícil y compleja de Cuba a lo largo de los años que se propuso analizar. Por lo que deja dicho que “en nuestra investigación, la política cultural en Cuba fue abordada desde la perspectiva de manifestación del juego político y desde esa perspectiva analizo el lugar y el papel del ICAIC. Tal relación tiene algunas complicaciones, como la ausencia de mercado y la poca diferencia que existe en Cuba entre Estado, Gobierno y Partido”.11

Alfredo Guevara y la censura

Por supuesto que entender este presupuesto fue lo que le permitió analizar las ambigüedades, ambiciones, traiciones e intereses de una figura tan polémica como la de Alfredo Guevara a partir de sus estrechos vínculos, mantenidos hasta la creación del Ministerio de Cultura, con Fidel Castro.

El ICAIC, como bien señala con agudeza crítica Mariana Martins, fue un escenario también de las batallas políticas e ideológicas que caracterizaron aquellos primeros años del proceso revolucionario.

Por una parte, los exmilitantes del Partido Socialista Popular, como el propio Guevara y los cineastas José Massip y Santiago Álvarez. A este último, Guevara confesó que estuvo a punto de purgarlo de la institución, pero que cierta intuición que tuvo lo impidió. El propio Guevara señalaba la pérdida que hubiera sido para la institución y la cultura cubana de haberlo él expulsado del grupo de cineastas.

“El ICAIC fue un escenario de las batallas políticas e ideológicas en los primeros años del proceso revolucionario.”

En segundo término, aquellos que se identificaban con el liderazgo nacionalista del Movimiento 26 de Julio, donde estaban Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa y Sergio Giral y, por último, los llamados independientes o liberales que estaban más próximos a los segundos que a los antiguos comunistas. Estos último eran Néstor Almendros, Eduardo Manet y Ricardo Vigón, que acabaron en el exilio por las fuertes confrontaciones políticas con Guevara. Mas este era el panorama también, grosso modo, de la isla. A partir de este análisis, Mariana Martins expone:

Después de Cuba haber sido declarada socialista por Fidel Castro el 16 de abril de 1961, los liberales fueron reprimidos en el medio cultural y el ala comunista pasó a presionar al gobierno para que empleara fórmulas y orientaciones en la isla que habían sido ejecutadas en la Unión Soviética, tales como el modelo del realismo socialista para la política cultural. En ese contexto, Alfredo Guevara primero tuvo confrontaciones con los liberales, pero luego de vencer a ese grupo, combatió a los llamados dogmáticos, sus antiguos colegas del Partido, a través de numerosos artículos. La resistencia al realismo socialista, en el ICAIC, a pesar de la fuerte presencia del Partido Socialista Popular, era muy grande; cineastas de variadas tendencias concordaban con lo inadecuado del modelo para representar a la sociedad cubana. Esa divergencia resultó una dificultad de definición estético-ideológica que se arrastró por años dentro del ICAIC.12

PM, el ICAIC y el grupo de Lunes de Revolución

Penetrar en aquel entramado de contradicciones de todo tipo no debió ser tarea fácil para Martins Villaça. No obstante, como con un escalpelo en mano, va a diseccionar cada acontecimiento no sólo cultural, sino también político y económico de forma tal que pone a flor de piel buena parte de las tensiones que marcaron aquella época. El análisis de PM, la postura del ICAIC y especialmente la de Guevara, que movió todos los hilos para precipitar la caída del grupo de Lunes de Revolución, los diversos congresos, como el de la constitución de la UNEAC, donde reconoce cómo en este se mantuvieron las tensiones políticas entre los diferentes grupos de pensamiento, son cuidadosamente valorados por ella.

Reconoce, a diferencia de otros, como el propio Guevara, que sí hubo una filmografía cubana antes de 1959 y cita textos de Fausto Canel en Lunes de Revolución, Arturo Agramonte y su Cronología del cine cubano publicado en parte en 1966, el también importante texto del historiador Raúl Rodríguez publicado en 1992, El cine silente en Cuba, a Reynaldo González, director por mucho tiempo de la Cinemateca de Cuba, con su libro El cine cubano, ese ojo que nos ve y, por supuesto, la imprescindible Guía del cine cubano del investigador y ensayista Juan Antonio García Borrero.

No deja de hacer justa referencia a la producción de los carteles del ICAIC. Ese Departamento de Publicidad dirigido inicialmente por Saúl Yelín y cómo, en aquellos momentos, pudo reunir a artistas de las artes plásticas de las más diversas tendencias. La relación que tuvo el cine y la televisión cubana a partir no sólo de programas como 24 por segundo , que conducía y dirigía el cineasta y crítico Enrique Colina, sino también otros espacios que se mantienen hasta hoy como Tanda del domingo.

La mirada lúcida de Mariana Martins Villaça

El desarrollo del documental cubano y la participación en él de grandes figuras del cine mundial están presentes en este trabajo. Y, especialmente, cómo toda esta ebullición cultural comienza a desaparecer en la medida que se recrudece la censura y aparece el “quinquenio gris” con los funestos resultados para una política cultural que es, más que cultural, política del Estado represivo y dictatorial de la isla. Con clara certeza señala Mariana Martins:

La trayectoria de algunos cineastas […] nos ayuda a entender los criterios de diferenciación en el tratamiento entre uno y otro, por la dirección del ICAIC y el gobierno cubano. Tales criterios también explican mucho del mecanismo de la política cultural cubana. A despecho de los proyectos individuales, algunos se especializaron en realizar cine de ficción, otros nunca fueron autorizados a hacer algo diferente que documentales: algunos podían atreverse más en sus filmes; otros produjeron siempre bajo amenaza de censura; algunos viajaron muchas veces a festivales internacionales, mientras que otros apenas salieron de Cuba, algunos asumieron cargos dentro del ICAIC, otros no, existen diferencias visibles y para comprenderlas hay que considerar inicialmente cuestiones generacionales.13

Pero como bien se encarga de señalar la autora, no sólo se trataba de cuestiones generacionales, sino de otras más profundas marcadas por políticas represivas manejadas por Guevara. Fue el caso de Sara Gómez y Nicolasito Guillén Landrián en quienes se detiene Mariana Martins. Otros tiempos, otros lastres vinieron después. Las propias políticas ejercidas por Alfredo Guevara se volvieron contra él. La creación del Ministerio de Cultura le quitaba todo el control de una institución que se había mantenido por sus oscuras relaciones con el poder. Todo esto queda estudiado y expuesto por Mariana Martins Villaça.

Este libro nace con serenidad y mesura aspectos que acompañan siempre al conocimiento valedero y la crítica sin complicidades. Y, en efecto, digámoslo de una vez: la cultura cubana le estará siempre en deuda a esta académica apasionada por la música, el cine y la cultura del continente.

_________________

1 Todos los textos de Mariana Martins Villaça se citan en traducción libre al español de Olga García Yero.

2 Mariana Martins Villaça e Ignacio del Valle: “Revolución cubana y documental”, en: Doc On-line, septiembre, 2019, pp. 12-13.

3 Ibídem., p. 13.

4 Mariana Martins Villaça: “La salud pública como tema del noticine en Cuba: proyectos, conquistas y usos políticos”, en: Cuestiones y debates. Universidad de Paraná, Curitiba, vol. 70, n. 1, enero-junio de 2020, p. 205.

5 Mariana Martins Villaça: “La esencia político-cultural de los años sesenta: un análisis histórico del filme La última cena” (sin datos editoriales), p. 3.

6 Mariana Martins Villaça: “América nuestra: Glauber Rocha y el cine cubano”, en: Revista Brasileira de Historia, São Paolo, Vol. 22, No. 44, 2002, p. 500.

7 Mariana Martins Villaça: Polifonía Tropical. Experimentalismo y compromisso em la música popular (Brasil y Cuba, 1967-1972). Ed. Humanitas. Serie Tesis. Universidad de São Paolo, Brasil, 2004, p. 115.

8 Ibíd. p. 117.

9 En el año 2010 la investigadora cubana Miriam Escudero publicó su excelente obra Esteban Salas. Maestro de Capilla de la Catedral de Santiago de Cuba (1764-1803). Escudero no es historiadora, sino musicóloga y dueña de una amplia cultura, no sólo musical.

10 Mariana Martins Villaça: Cine cubano: revolución y política cultural. Ed. Alameda, São Paulo, Brasil, 2006, p. 3.

11 Ibíd., p. 3.

12 Ibíd., p. 27.

13 Ibíd., p. 208.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder