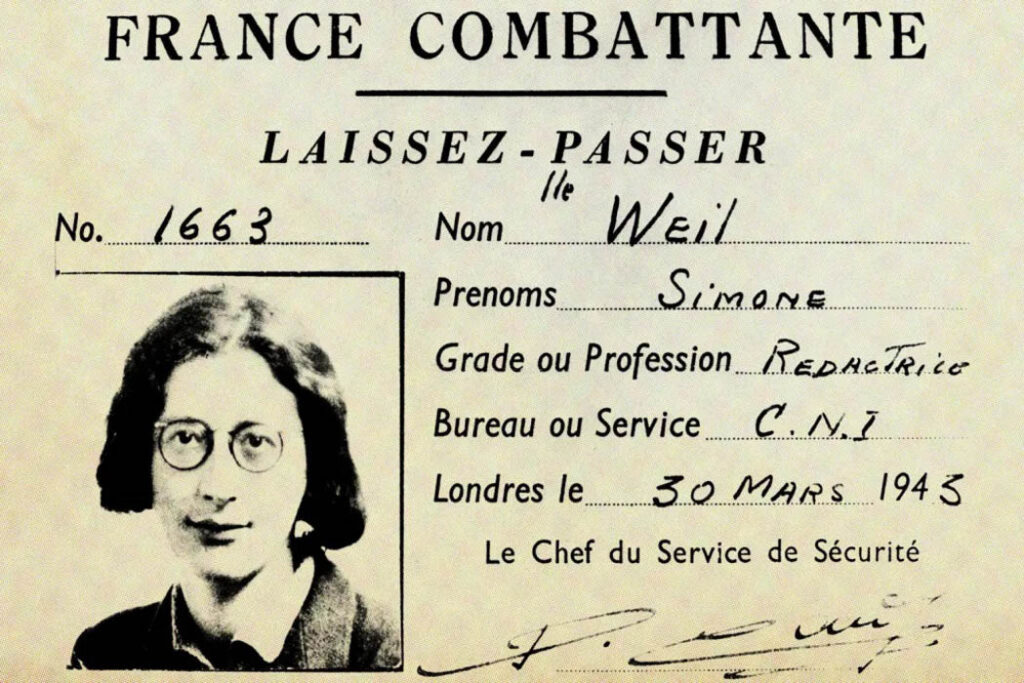

Referentes │ Simone Weil: “La persona y lo sagrado” (parte 1)

“La única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal.”

“Usted no me interesa”; esta es una frase que un hombre no puede dirigir a otro hombre sin cometer crueldad y herir a la justicia. “Su persona no me interesa”; esta frase puede tener lugar en una conversación afectuosa entre amigos próximos, sin herir lo que de más delicadamente receloso hay en la amistad. Por lo mismo, diremos sin rebajarnos: “Mi persona no cuenta”, pero no: “Yo no cuento”. Esa es la prueba de que el vocabulario de la moderna corriente de pensamiento llamada personalismo es erróneo. Y en este dominio, donde hay un error grave de vocabulario, es difícil que no haya un error grave de pensamiento.

En cada hombre hay algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco es la persona humana. Es él, ese hombre, simplemente.

Ahí va un transeúnte por la calle, tiene los brazos largos, los ojos azules, un espíritu por el que pasan pensamientos que ignoro, pero que quizá sean mediocres. Ni su persona, ni la persona humana en él, es lo que para mí es sagrado. Es él. Él por entero. Los brazos, los ojos, los pensamientos, todo. No atentaré contra ninguna de esas cosas sin escrúpulos infinitos.

Si la persona humana fuera en él lo que hay de sagrado para mí, podría fácilmente sacarle los ojos. Una vez ciego, sería una persona humana exactamente igual que antes. No habría tocado en absoluto la persona humana en él. Solo habría destrozado sus ojos.

Es imposible definir el respeto a la persona humana. No solo es imposible de definir con palabras. Muchas nociones luminosas están en el mismo caso. Pero esta noción tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento.

Tomar como regla de la moral pública una noción imposible de definir y de concebir es dar paso a toda clase de tiranía. La noción de derecho, lanzada a través del mundo en 1789, ha sido, a causa de su insuficiencia interna, impotente para ejercer la función que se le confiaba.

Amalgamar dos nociones insuficientes, hablando de los derechos de la persona humana, tampoco nos llevará muy lejos. ¿Qué es lo que exactamente me impide sacarle los ojos a ese hombre, si tengo licencia para ello y además me divierte?

Aun cuando me resulte enteramente sagrado, no me resulta sagrado bajo cualquier tipo de relación, bajo cualquier circunstancia. No me resulta sagrado en tanto sus brazos son largos, en tanto sus ojos son azules, en tanto sus pensamientos son mediocres. Tampoco, si fuera duque, en tanto duque. Tampoco, si fuera trapero, en tanto trapero. Ninguna de todas esas cosas retendría mi mano. Lo que la retendría es saber que si alguien le saca los ojos, se le desgarraría el alma al pensar que se le hace daño.

El sentido de la justicia

Desde la más tierna infancia y hasta la tumba hay, en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Ante todo, es eso lo sagrado en cualquier ser humano.

El bien es la única fuente de lo sagrado. Únicamente es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien. Esa parte profunda, infantil, del corazón, que espera siempre el bien, no es la que está en juego en la reivindicación. El niño que vigila celosamente si a su hermano le han dado un trozo de pastel un poco más grande que a él, cede a un móvil que proviene de una parte mucho más superficial del alma. La palabra justicia tiene dos significados muy diferentes, que tienen relación con esas dos partes del alma. Solo la primera importa.

Cada vez que surge, desde el fondo del corazón humano, el lamento infantil que Cristo mismo no pudo contener: “¿Por qué se me hace daño?”, hay ciertamente injusticia. Pues si, tal como sucede a menudo, la injusticia solo es consecuencia de un error, entonces esta consiste en la insuficiencia de la explicación.

Los que infligen los golpes que provocan ese grito ceden a móviles diferentes según sus propios caracteres y momentos. Algunos encuentran, en ocasiones, voluptuosidad en ese grito. Muchos ignoran que ha sido proferido. Pues se trata de un grito silencioso que suena solo en el secreto del corazón.

Estos dos estados del espíritu se encuentran mucho más cercanos de lo que pudiera parecer. El segundo es un modo debilitado del primero. Complace mantener esa ignorancia porque halaga y porque contiene también voluptuosidad. No existen más límites a nuestras voluntades que las necesidades de la materia y la existencia de los demás seres humanos alrededor nuestro. Cualquier ampliación imaginaria de esos límites es voluptuosa, y así hay voluptuosidad en todo lo que hace olvidar la realidad de los obstáculos.

Esa es la razón que explica que los grandes cataclismos, como la guerra, que vacían las existencias humanas de realidad y parecen hacer de ellas marionetas, son tan embriagadores. Asimismo, es la razón de que la esclavitud sea tan agradable a los amos.

En los que han sufrido demasiados golpes, como los esclavos, esa parte del corazón a la que el mal infligido hace gritar de sorpresa parece muerta. Pero jamás lo está del todo. Tan solo ya no puede gritar. Se mantiene en un estado de gemido sordo e ininterrumpido. Pero incluso en quienes el poder del grito está intacto, ese grito no consigue expresarse hacia dentro ni hacia afuera con palabras seguidas. Lo que sucede a menudo es que las palabras que intentan traducirlo suenan completamente falsas.

Esto es tanto más inevitable cuanto que aquellos que con más frecuencia tienen ocasión de sentir que se les hace un daño, son los que menos saben hablar. Nada más horroroso, por ejemplo, que ver en un tribunal a un desgraciado balbucear ante un magistrado que lanza contra él ocurrencias graciosas en un lenguaje elegante.

La persona y lo sagrado

A excepción de la inteligencia, la única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal. Pero como no sabe expresarse, la libertad es poca cosa para ella.

Primero se requiere que la educación pública sea tal que le proporcione, en la mayor medida posible, medios de expresión. Después se requiere un régimen, para la expresión pública de las opiniones, que esté menos definido por la libertad que por una atmósfera de silencio y de atención en la que ese grito débil y torpe pueda hacerse oír. Finalmente, se requiere un sistema de instituciones que, en la mayor medida posible, ponga en las funciones de mando a los hombres capaces y deseosos de oírlo y entenderlo.

Está claro que un partido ocupado en la conquista o la conservación del poder del gobierno solo discierne, en esos gritos, ruido. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta al de su propia propaganda o, por el contrario, lo refuerza. Pero en ningún caso es capaz de una atención tierna y adivinadora que pudiera discernir su significado.

Lo mismo puede decirse, aunque en grado menor, de las organizaciones que por contagio imitan a los partidos, esto es, en la vida pública dominada por el juego de los partidos, de todas las organizaciones, incluidos, por ejemplo, los sindicatos y también las iglesias.

“Cuando la libertad de expresión se circunscribe a la libertad de propaganda, las únicas partes del alma humana que merecen expresarse no son libres para hacerlo.”

Por supuesto que los partidos y organizaciones similares son igualmente ajenos a los escrúpulos de la inteligencia. Cuando la libertad de expresión se circunscribe de hecho a la libertad de propaganda para las organizaciones de ese tipo, las únicas partes del alma humana que merecen expresarse no son libres para hacerlo. O bien lo son en un grado infinitesimal, apenas algo más que en el sistema totalitario.

Ahora bien, así sucede en una democracia en la que el juego de los partidos regula la distribución del poder, es decir, en lo que nosotros, franceses, hemos llamado hasta ahora democracia. Pues no conocemos otra. Es preciso por tanto inventar otra cosa.

El mismo criterio, aplicado de manera análoga a cualquier institución pública, puede conducir a conclusiones igualmente manifiestas. La persona no es lo que proporciona este criterio. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma, no es algo personal. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacer que ese grito brote. Brota siempre a causa de la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor. Constituye siempre, tanto en el último de los hombres como en Cristo, una protesta impersonal.

Muy a menudo también se alzan gritos de protesta personal, pero estos no tienen importancia; se puede provocar tantos como se quiera sin violar nada sagrado. Lo que es sagrado, lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano es impersonal. Todo lo que en un hombre es impersonal es sagrado, y solo eso.

Verdad y belleza

En nuestra época, en la que los escritores y los científicos han usurpado de manera un tanto extraña el lugar de los sacerdotes, el público reconoce, con una complacencia que no está de ningún modo fundada en la razón, que las facultades artísticas y científicas son sagradas. Generalmente se considera que esto es evidente, aunque está lejos de serlo. Cuando se piensa que hay que dar un motivo, se alega que el juego de esas facultades se encuentra entre las formas más altas de realización de la persona humana.

A menudo, en efecto, solo es eso. En tal caso, es fácil darse cuenta de lo que vale y de lo que ocasiona. Ocasiona actitudes hacia la vida tales como aquella, tan común en nuestro siglo, expresada en la horrible frase de Blake: “Más vale ahogar a un bebé en su cuna que conservar en sí un deseo no satisfecho”. O como aquella que dio a luz la concepción del acto gratuito. Ocasiona una ciencia en la que se reconocen todas las especies posibles de normas, de criterios y de valores, excepto la verdad.

“Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza.”

El canto gregoriano, las iglesias románicas, la Ilíada, la invención de la geometría, no fueron ocasiones de realización para los seres a través de los cuales esas cosas pasaron hasta llegar a nosotros. La ciencia, el arte, la literatura, la filosofía, que solo son formas de realización de la persona, constituyen un dominio en el que se llevan a cabo logros espectaculares, gloriosos, que hacen vivir a algunos nombres durante miles de años. Pero por encima de ese dominio, muy por encima, separado de él como por un abismo, existe otro dominio en el que están situadas las cosas de primer orden. Esas son esencialmente anónimas.

Es puro azar que el nombre de los que allí han penetrado se conserve o se haya perdido; incluso cuando se ha conservado, han entrado en el anonimato. Su persona ha desaparecido. La verdad y la belleza habitan ese dominio de las cosas impersonales y anónimas. Es él el que es sagrado. El otro no lo es, o si lo es, es solo como podría serlo una mancha de color que, en un cuadro, representara una hostia.

Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente. Si procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de toda la operación.

“Yo” y “Nosotros”

La perfección es impersonal. La persona en nosotros es la parte del error y del pecado en nosotros. Todo el esfuerzo de los místicos se ha dirigido siempre a lograr que deje de existir en su alma alguna parte que diga “yo”.

Pero la parte del alma que dice “nosotros” es aun más peligrosa. El tránsito a lo impersonal se opera mediante una atención de una cualidad rara y solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral. No se lleva a cabo jamás en quien se piensa a sí mismo como miembro de una colectividad, como parte de un “nosotros”.

Los hombres en colectividad no tienen acceso a lo impersonal, ni siquiera en sus formas inferiores. Un grupo de seres humanos ni siquiera puede hacer una suma. Una suma se opera en un espíritu que olvida momentáneamente que existe algún otro espíritu.

Lo personal se opone a lo impersonal, pero existe un tránsito de lo uno a lo otro. No hay tránsito de lo colectivo a lo impersonal. Es preciso que primero se disuelva una colectividad en personas separadas para que la entrada en lo impersonal sea posible. Solamente en este sentido la persona participa algo más de lo sagrado que la colectividad.

No solo la colectividad es ajena a lo sagrado, sino que desorienta proporcionando una falsa imitación. El error que atribuye a la colectividad un carácter sagrado es idolatría; en cualquier tiempo, en cualquier país, es el crimen más extendido. Aquel a cuyos ojos solo cuenta la realización de la persona, ha perdido completamente el sentido de lo sagrado. Es difícil saber cuál de los dos errores es el peor. A menudo se combinan en el mismo espíritu en dosis diversas. Pero el segundo error tiene bastante menos energía y duración que el primero.

Desde un punto de vista espiritual, la lucha entre la Alemania y la Francia de 1940 era principalmente una lucha no entre la barbarie y la civilización, no entre el mal y el bien, sino entre el primer y el segundo error. La victoria del primero no sorprende; el primero es en sí mismo más fuerte.

La subordinación de la persona a la colectividad no es un escándalo; es un hecho de orden mecánico, como la del gramo al kilogramo sobre una balanza. La persona es, de hecho, siempre mucho más sumisa con la colectividad, incluso en cuanto a lo que se llama su realización.

Por ejemplo, son precisamente los artistas y escritores que están más inclinados a mirar su arte como realización de su persona los que están más sometidos a los gustos del público. Hugo no encontraba ninguna dificultad en conciliar el culto de sí y el papel de “eco sonoro”. Ejemplos como Wilde, Gide o los surrealistas todavía son más claros. Los científicos situados en ese mismo nivel son asimismo serviles con la moda, es más poderosa sobre la ciencia que sobre la forma de los sombreros. La opinión colectiva de los especialistas es casi soberana sobre cada uno de ellos.

Siendo como es la persona, sumisa de hecho y por la naturaleza de las cosas a lo colectivo, no existe derecho natural con respecto a ella.

Lo impersonal

Se dice con razón que la antigüedad no tenía noción del respeto que se debe a la persona. Pensaba con demasiada claridad como para adoptar una concepción tan confusa.

El ser humano no escapa a lo colectivo más que elevándose por encima de lo personal para penetrar en lo impersonal. En ese momento hay algo en él, una parcela de su alma, sobre la que nada de lo colectivo puede ejercer influencia. Si puede enraizarse en el bien impersonal, es decir, si es capaz de extraer de ello una energía, entonces todas las veces que piense que es su obligación, podrá dirigir contra cualquier colectividad una fuerza ciertamente pequeña pero real, sin apoyarse en ninguna otra.

Hay ocasiones en las que una fuerza casi infinitesimal es decisiva. Una colectividad es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental, que solo se llevan a cabo en un espíritu en estado de soledad. Esta necesidad hace posible una influencia de lo impersonal sobre lo colectivo, si solo se supiera estudiar un método para usarla.

Cada uno de los que han penetrado en el dominio de lo impersonal encuentra allí una responsabilidad respecto a todos los seres humanos. La de proteger en ellos no la persona, sino todo lo que de frágiles posibilidades de tránsito a lo impersonal encierra la persona. Es a esos, en primer lugar, a los que debe dirigirse la llamada al respeto hacia el carácter sagrado de los seres humanos. Pues para que una llamada así exista, es preciso que se dirija a seres susceptibles de oírla.

“El peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo.”

Resulta inútil explicarle a una colectividad que en cada una de las unidades que la componen hay algo que no debe violar. En primer lugar, una colectividad no es alguien a no ser por ficción; no tiene existencia a no ser abstracta; hablarle es una operación ficticia. Y después, si fuera alguien, sería alguien que solo está dispuesto a respetarse a sí mismo. Además, el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo. O quizá el primer peligro no es sino el aspecto aparente y engañoso del segundo.

Si es inútil decirle a la colectividad que la persona es sagrada, igualmente es inútil decirle a la persona que ella misma es sagrada. No puede creerlo. No se siente sagrada. La causa que impide que la persona se sienta sagrada es que, efectivamente, no lo es. Si hay seres cuya conciencia ofrece otro testimonio, a quienes su propia persona les da un cierto sentimiento de lo sagrado que creen poder, por generalización, atribuir a cualquier persona, son víctimas de una ilusión doble. Lo que experimentan no es el sentimiento de lo sagrado auténtico, sino esa falsa imitación que produce lo colectivo. Si lo experimentan en cuanto a su propia persona, es porque su persona forma parte del prestigio colectivo de la consideración social en la que ella se asienta.

De esta manera, por error, creen poder generalizar. Aun cuando esta generalización errónea proceda de un movimiento generoso, no puede tener bastante virtud como para que a sus ojos la materia humana anónima cese realmente de ser materia humana anónima. Pero es difícil que tengan la ocasión de darse cuenta, pues no mantienen ningún contacto con ella.

En el hombre, la persona es algo desamparado, que tiene frío, que corre buscando refugio y calor. Eso lo ignoran aquellos para quienes están ―o esperan estar― cálidamente envueltos de consideración social. Esa es la razón por la cual la filosofía personalista nació y se ha extendido no en medios populares, sino entre los escritores que, debido a su profesión, poseen o esperan adquirir un nombre y una reputación.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder