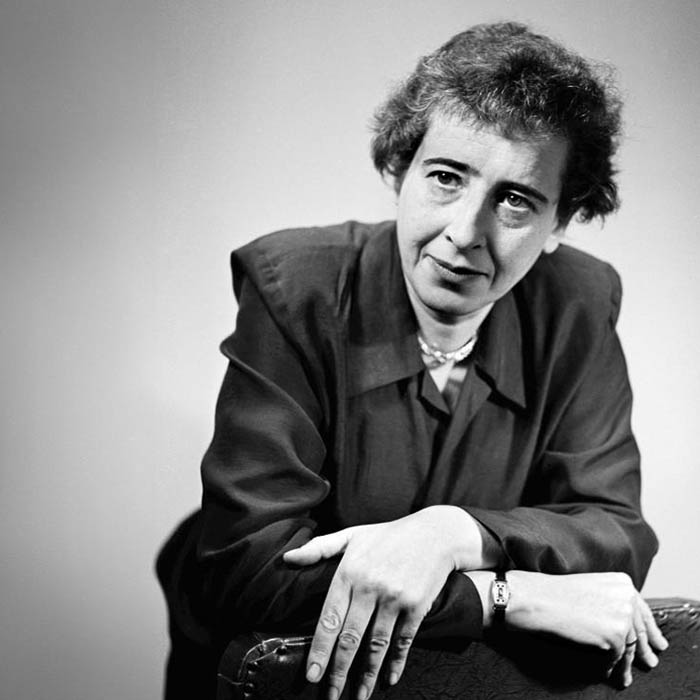

Referentes | Hannah Arendt: “Una sociedad sin clases” (parte 2)

“Los movimientos totalitarios prefieren métodos que concluyan en la muerte más que en la persuasión, que difundan el terror más que la convicción.”

Los movimientos totalitarios son posibles allí donde existen masas que, por una razón u otra, han adquirido el apetito de la organización política. Las masas no se mantienen unidas por la conciencia de un interés común y carecen de esa clase específica de diferenciación que se expresa en objetivos limitados y obtenibles. El término de masa se aplica sólo cuando nos referimos a personas que, bien por su puro número, bien por indiferencia, o por ambos motivos, no pueden ser integradas en ninguna organización basada en el interés común, en los partidos políticos, en la gobernación municipal o en las organizaciones profesionales y los sindicatos. Potencialmente, existen en cada país y constituyen la mayoría de esas muy numerosas personas, neutrales y políticamente indiferentes, que jamás se adhieren a un partido y difícilmente acuden a votar.

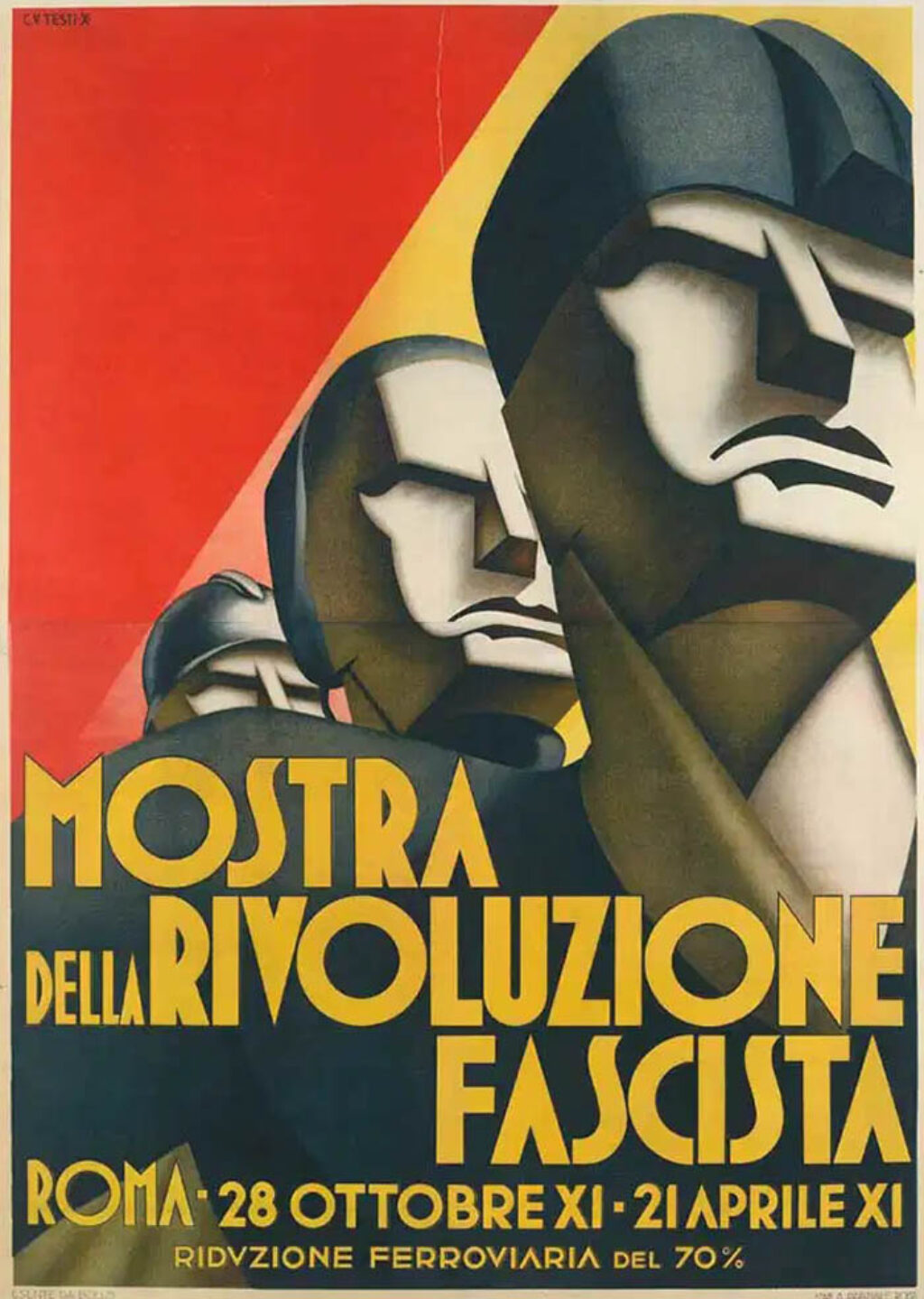

Fue característico del auge del movimiento nazi en Alemania, y del de los movimientos comunistas en Europa después de 1930,1 el hecho de que reclutaran a sus miembros en esta masa de personas aparentemente indiferentes, a quienes todos los demás partidos habían renunciado por considerarlas demasiado apáticas o demasiado estúpidas para merecer su atención. El resultado fue que la mayoría de sus afiliados eran personas que nunca habían aparecido anteriormente en la escena política.

Esto permitía la introducción de métodos enteramente nuevos en la propaganda política y la indiferencia a los argumentos de los adversarios políticos. Estos movimientos no sólo se situaban al margen y contra el sistema de partidos como tal, sino que hallaban unos seguidores a los que jamás habían llegado los partidos y que nunca habían sido “echados a perder” por el sistema de partidos.

Por eso no necesitaban refutar los argumentos opuestos, y, consecuentemente, preferían los métodos que concluían en la muerte más que en la persuasión, que difundían el terror más que la convicción. Presentaban los desacuerdos como originados invariablemente en profundas fuentes naturales, sociales o psicológicas, más allá del control del individuo y por ello más allá del poder de la razón. Esto hubiera constituido una desventaja si hubiesen entrado en competencia con los demás partidos; no lo era si estaban seguros de tratar con personas que tenían razones para sentirse igualmente hostiles a todos los partidos.

El fin de la democracia

El éxito de los movimientos totalitarios entre las masas significó el final de dos espejismos de los países gobernados democráticamente, en general, y de las Naciones-Estados europeas y de su sistema de partidos, en particular. El primero consistía en creer que el pueblo en su mayoría había tomado parte activa en el gobierno y que cada individuo simpatizaba con su propio partido o con otro. Al contrario, los movimientos mostraron que las masas políticamente neutrales e indiferentes podían ser mayoría en un país gobernado democráticamente, y que, por eso, una democracia podía funcionar según normas reconocidas sólo por una minoría.

El segundo espejismo democrático, explotado por los movimientos totalitarios, consistía en suponer que estas masas políticamente indiferentes no importaban, que eran neutrales y no constituían más que un fondo indiferenciado de la vida política de la nación. Entonces hicieron evidente lo que ningún otro órgano de la opinión pública había sido capaz de mostrar, es decir, que el gobierno democrático había descansado tanto en la aprobación tácita y en la tolerancia de secciones indiferentes e indiferenciadas del pueblo, como en las instituciones y organizaciones diferenciadas y visibles del país.

“Los movimientos totalitarios usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de abolirlas.”

Así, cuando los movimientos totalitarios invadieron el Parlamento con su desprecio por el gobierno parlamentario, parecieron inconsecuentes; pero en realidad lograron convencer al pueblo de que las mayorías parlamentarias eran espúreas y no correspondían a las realidades del país, minando el respeto propio y la confianza de los gobiernos que también creían en la regla de la mayoría más que en sus constituciones.

Se ha señalado frecuentemente que los movimientos totalitarios usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de abolirlas. Esta no es simplemente maligna astucia por parte de los dirigentes o estupidez infantil por parte de las masas. Las libertades democráticas pueden estar basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente sólo allí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por estos, o donde forman una jerarquía social y política.

La ruptura del sistema de clases, la única estratificación social y política de las Naciones-Estados europeas, fue, ciertamente, “uno de los acontecimientos más dramáticos de la reciente historia alemana”,2 y tan favorable para el auge del nazismo como la ausencia de estratificación social en la inmensa población rural de Rusia (ese “gran cuerpo fláccido, desprovisto de educación política, casi inaccesible a las ideas capaces de ennoblecer la acción”3) lo fue para el derrocamiento del gobierno democrático de Kerensky a manos de los bolcheviques.

Las condiciones en la Alemania prehitleriana son indicativas de los peligros implícitos en el desarrollo de la parte occidental del mundo, dado que, con el final de la segunda guerra mundial, el mismo dramático acontecimiento de ruptura del sistema de clases se ha repetido en casi todos los países europeos, mientras que los acontecimientos de Rusia indican la dirección que pueden tomar los inevitables cambios revolucionarios en Asia. Prácticamente hablando, no hace mucha diferencia el que los movimientos totalitarios adopten el marco del nazismo o el del bolchevismo, organicen las masas en nombre de la raza o de la clase, pretendan seguir las leyes de la vida y de la Naturaleza o las de la dialéctica y la economía.

El hombre-masa

La indiferencia ante los asuntos públicos y la neutralidad en los asuntos políticos no son en sí mismas causa suficiente para el auge de los movimientos totalitarios. La sociedad competitiva y adquisitiva de la burguesía ha producido apatía, incluso hostilidad, hacia la vida pública no sólo, y ni siquiera primariamente, en los estratos sociales que fueron explotados y excluidos de la participación activa en la dominación del país, sino, en primer lugar, dentro de su propia clase.

El largo período de falsa modestia, cuando la burguesía se contentaba con ser la clase dominante en la sociedad sin aspirar a la dominación política, que de buena gana dejaba a la aristocracia, fue seguido por la era imperialista, durante la cual la burguesía se tornó hostil a las instituciones nacionales existentes y comenzó a reclamar el ejercicio del poder político y a organizarse para ejercerlo. Tanto la primitiva apatía como la ulterior exigencia de dirección dictatorial monopolista de los asuntos exteriores de la nación tenían sus raíces en un estilo y en una filosofía de vida tan insistente y exclusivamente centrados en el éxito y el fracaso del individuo, en la implacable competencia, que los deberes y responsabilidades de un ciudadano sólo podían considerarse como un innecesario drenaje de su tiempo y sus energías.

Estas actitudes burguesas resultan muy útiles para aquellas formas de dictadura en las que un “hombre fuerte” asume la inquietante responsabilidad de los asuntos públicos. Constituyen un obstáculo positivo a los movimientos totalitarios, que no pueden tolerar el individualismo burgués más que cualquier otro tipo de individualismo. Las secciones apáticas de una sociedad dominada por la burguesía, por poco que deseen asumir las responsabilidades de los ciudadanos, mantienen intactas sus personalidades, aunque sólo sea porque sin ellas difícilmente podrían esperar sobrevivir en la lucha competitiva por la vida.

Las diferencias decisivas entre las organizaciones del populacho del siglo XIX y los movimientos de masas del siglo XX son difíciles de percibir, porque los modernos dirigentes totalitarios no difieren mucho en psicología y mentalidad de los primeros dirigentes del populacho, cuyas normas morales y cuyos medios políticos tanto se parecían a los de la burguesía.

Sin embargo, mientras el individualismo caracterizaba tanto a la actitud de la burguesía como a la del populacho, los movimientos totalitarios pueden afirmar que son los primeros partidos verdaderamente antiburgueses. Ninguno de sus predecesores decimonónicos, ni la Sociedad del 10 de Diciembre, que ayudó a subir al poder a Luis Napoleón, ni las brigadas de carniceros del affaire Dreyfus, ni los Cien Negros de los pogromos rusos, ni los pan-movimientos, implicaron a sus miembros hasta el punto de llegar a una completa pérdida de las ambiciones y reivindicaciones individuales, ni comprendieron que una organización podía extinguir permanentemente la identidad individual y no tan sólo durante el momento de la acción heroica colectiva.

La relación entre la sociedad de clases dominada por la burguesía y las masas que emergieron de su ruptura no es la misma que la relación entre la burguesía y el populacho, que fue un subproducto de la producción capitalista. Las masas comparten con el populacho sólo una característica: ambas se hallan al margen de todas las ramificaciones sociales y de la representación política normal. Las masas no heredan, como el populacho —aunque en forma pervertida—, las normas y actitudes de la clase dominante, sino que reflejan y pervierten de algún modo las normas y actitudes hacia los asuntos públicos de todas las clases. Las normas del hombre-masa estaban determinadas no sólo por la clase específica a la que perteneció una vez, sino por las influencias y convicciones omnipenetrantes que eran tácita e indiferenciadamente compartidas por todas las clases de la sociedad.

Ruptura del sistema de clases

La pertenencia a una clase, aunque más relajada y jamás tan determinada por el origen social como en los órdenes y estamentos de la sociedad feudal, existía generalmente por nacimiento, y sólo unas dotes extraordinarias o la suerte podían cambiarla. El status social resultaba decisivo para la participación del individuo en política, y excepto en los casos de emergencia nacional en los que se suponía que este individuo había de actuar como un nacional, sin atención a su clase o su afiliación a un partido, jamás se enfrentaba con los asuntos públicos o se sentía responsable de su dirección.

La elevación de una clase, hasta adquirir una mayor importancia en la comunidad, estaba siempre acompañada por la educación y la preparación de cierto número de sus miembros para la política como profesión, para el servicio remunerado (o, si podía permitírselo, no remunerado) en el gobierno y en la representación de la clase en el Parlamento. El hecho de que la mayoría del pueblo permaneciera al margen de los partidos o de toda otra organización política no importaba a nadie y no era más cierto para una clase particular que para otra.

En otras palabras, la pertenencia a una clase, sus limitadas obligaciones de grupo y sus actitudes tradicionales hacia el gobierno impedían el desarrollo de una ciudadanía que se sintiera responsable de la gobernación del país. Este carácter apolítico de las poblaciones de la Nación-Estado surgió a la luz sólo cuando se quebró el sistema de clases, llevándose consigo todo el tejido de hilos visibles e invisibles que ligan al pueblo con el cuerpo politico. La ruptura del sistema de clases significaba la ruptura del sistema de partidos, principalmente porque estos, al ser partidos de intereses, ya no podían representar los intereses de clase. Su continuidad era de alguna importancia para los miembros de las antiguas clases, que esperaban, contra toda esperanza, recobrar su antiguo status social y que permanecieron unidos no porque siguieran teniendo intereses comunes, sino porque esperaban restaurarlos.

Los partidos, en consecuencia, se tornaron cada vez más psicológicos e ideológicos en su propaganda, cada vez más apologéticos y nostálgicos en su forma de abordar las cuestiones políticas. Habían perdido, además, sin ser concientes de ello, a los neutrales que les habían apoyado y que jamás se habían interesado en la política, porque consideraban que no existían partidos que pudieran cuidarse de sus intereses.

De esta forma, los primeros signos de la ruptura del sistema continental de partidos no fueron las deserciones de sus antiguos miembros, sino el fracaso en el reclutamiento de la nueva generación y la pérdida del asentimiento y del apoyo tácitos de las masas inorganizadas que repentinamente se despojaron de su apatía y acudieron allí donde vieron una oportunidad de proclamar su nueva y violenta oposición.

La caída de los tabiques que protegían a las clases transformó a las dormidas mayorías existentes tras todos los partidos en una masa inorganizada e inestructurada de furiosos individuos que no tenían nada en común excepto su vaga aprensión de que las esperanzas de los partidos se hallaban condenadas, de que, en consecuencia, los miembros más respetados, diferenciados y representativos de la comunidad eran unos imbéciles y de que todos los poderes existentes eran no tanto malos como estúpidos y fraudulentos.

Para el nacimiento de esta solidaridad negativa, nueva y aterradora, no tuvo gran consecuencia el hecho de que el trabajador parado odiara el statu quo y los poderes existentes bajo la forma del partido socialdemócrata; que el pequeño propietario expropiado lo odiara bajo la forma de un partido centrista o derechista, y los antiguos miembros de las clases media y alta lo odiaran bajo la forma de la extrema derecha tradicional. Las dimensiones de esta masa de hombres insatisfechos y desesperados aumentaron rápidamente en Alemania y Austria después de la primera guerra mundial, cuando la inflación y el paro se sumaron a las quebrantadoras consecuencias de la derrota militar. Esa masa existió en amplia proporción en todos los Estados sucesores, y apoyó todos los movimientos extremistas en Francia e Italia a partir de la segunda guerra mundial.

En esta atmósfera de ruptura de la sociedad de clases se desarrolló la psicología del hombre-masa europeo. El hecho de que con uniformidad monótona, pero no abstracta, sobreviniera el mismo destino a una masa de individuos no impidió que estos lo juzgaran en términos de fracaso individual y al mundo entero en términos de injusticia específica. Esta amargura centrada en sí misma, aunque repetida una y otra vez en el aislamiento individual, no constituía un lazo común, a pesar de su tendencia a extinguir las diferencias individuales, porque no se basaba en el interés común, económico, social o político. Su concentración, por eso, corrió pareja con un decisivo debilitamiento del instinto de autoconservación. La abnegación, en el sentido de que uno mismo no importa, el sentimiento de ser gastable, ya no era la expresión de un idealismo individual, sino un fenómeno de masas.

El viejo adagio según el cual los pobres y los oprimidos no tienen nada que perder más que sus cadenas no se aplicaba a los hombres-masa porque estaban privados de mucho más que las cadenas de la miseria cuando perdían el interés por su propio bienestar: había desaparecido la fuente de todas las preocupaciones y cuidados que hacen a la vida humana inquieta y angustiada.

En comparación con su ausencia de materialismo, un monje cristiano parecía un hombre absorbido por los asuntos mundanos. Himmler, que tan bien conocía la mentalidad de aquellos a los que organizó, describió no sólo a sus hombres SS, sino a amplios estratos de donde los reclutó, cuando dijo que no estaban interesados en los “problemas cotidianos”, sino sólo “en cuestiones ideológicas importantes durante décadas y siglos, de forma tal que el hombre... sabe que está trabajando para una gran tarea que solamente se presenta una vez cada dos mil años”.4 La gigantesca concentración de individuos produjo una mentalidad que, como Cecil Rhodes unos cuarenta años antes, pensaba en continentes y sentía en siglos.

Psicología de las masas

Eminentes investigadores y políticos europeos habían predicho desde comienzos del siglo XIX la aparición del hombre-masa y la llegada de una época de las masas. Toda una literatura sobre el comportamiento de las masas y su psicología había demostrado y popularizado el conocimiento, tan familiar a los antiguos, de la afinidad entre democracia y dictadura, entre la dominación del populacho y la tiranía. Había preparado a ciertos sectores políticamente concientes y superconcientes del mundo instruido occidental para la emergencia de demagogos, para la credulidad, la superstición y la brutalidad.

Sin embargo, aunque todas estas predicciones llegaron a cumplirse en algún sentido, perdieron mucho de su significado a la vista de fenómenos tan inesperados e imprevisibles como la pérdida radical del interés por sí mismo de cada uno,5 la indiferencia cínica o aburrida frente a la muerte u otras catástrofes personales, la inclinación apasionada hacia las nociones más abstractas como guías de la vida y el desprecio general incluso por las normas más obvias del sentido común.

Las masas, contra lo que se predijo, resultaban de la creciente igualdad de condición, de la difusión de la educación general y su inevitable reducción de niveles y de la popularización de su contenido (América, la tierra clásica de la igualdad de condiciones y de la educación general, con todos sus defectos, conoce menos acerca de la moderna psicología de masas que tal vez cualquier otro país del mundo.) Pronto se vio con claridad que las personas muy cultas se sentían particularmente atraídas hacia los movimientos de masas y que un individualismo y una complejidad muy diferenciados no impedían, e incluso a veces favorecían, el abandono de sí mismo que facilitaron los movimientos de masas.

“La característica principal del hombre-masa no es la brutalidad y el atraso, sino su aislamiento.”

Como fue tan inesperado el hecho de que la individualización y la educación no impedían la formación de las actitudes de masas, se ha culpado a la morbosidad o al nihilismo de la intelligentsia moderna de un odio hacia sí misma, supuestamente típico de los intelectuales, de una “hostilidad a la vida” del espíritu y al antagonismo respecto de la vitalidad. Sin embargo, los muy calumniados intelectuales eran sólo el ejemplo más ilustrativo y los más claros portavoces de un fenómeno más general. La atomización social y la individualización extremada precedieron a los movimientos de masas que, mucho más fácilmente y antes que a los miembros sociables y no individualistas de los partidos tradicionales, atrajeron a los típicos “no afiliados”, completamente desorganizados y que, por razones individualistas, siempre se habían negado a reconocer lazos y obligaciones sociales.

La verdad es que las masas surgieron de los fragmentos de una sociedad muy atomizada cuya estructura competitiva y cuya concomitante soledad sólo habían sido refrenadas por la pertenencia a una clase. La característica principal del hombre-masa no es la brutalidad y el atraso, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales normales. Procedentes de la sociedad estructurada en clases de la Nación-Estado, cuyas grietas habían sido colmadas por el sentimiento nacionalista, era natural que estas masas, en el primer momento de desamparo de su nueva experiencia, tendieran hacia un nacionalismo violento, por el que los dirigentes de las masas habían clamado contra sus propios instintos y fines por razones puramente demagógicas.6

Ni el nacionalismo tribal ni el nihilismo rebelde son característicos de las masas o apropiados a estas como lo son para el populacho. Pero los mejor dotados entre los dirigentes de masas de nuestro tiempo proceden del populacho más que de las masas.7 La biografía de Hitler se lee al respecto como el ejemplo de un libro de texto, y lo cierto es que Stalin procedía del aparato conspirador del partido bolchevique con su específica mezcla de proscritos y revolucionarios. El primitivo partido de Hitler, casi exclusivamente integrado por desgraciados, fracasados y aventureros, representaba, desde luego, a los “bohemios armados”,8 que eran sólo el reverso de la sociedad burguesa y a los que, en consecuencia, la sociedad burguesa debería haber sido capaz de utilizar con éxito para sus propios fines.

Realmente, la burguesía fue tan engañada por los nazis como fueron engañados por la facción de Röhm el canciller Schleicher y la Reichswehr, que pensaron usar a Hitler como señuelo, y creyeron que empleando a las SA como propaganda militarista y entrenamiento paramilitar, estas actuarían como sus agentes y contribuirían al establecimiento de una dictadura militar.9 Ambos consideraban al movimiento nazi en sus propios términos, en términos de la filosofía política del populacho,10 y no tuvieron en cuenta el apoyo independiente y espontáneo que otorgaban las masas a los nuevos dirigentes del populacho, ni tampoco los talentos genuinos de esos nuevos dirigentes para la creación de otras formas de organización. El líder de estas masas ya no era agente de la burguesía ni de nadie más, excepto de las masas.

________________________

1 F. Borkenau describe correctamente esta situación: “Los comunistas obtuvieron solamente unos éxitos muy modestos cuando trataron de lograr influencia entre las masas de la clase trabajadora; su base de masas, por eso, si es que la tenían, se apartó cada vez más del proletariado” (“Die neue Komintern”, en Der Monat, Berlín, 1949, fasc. 4).

2 William Ebenstein, The Nazi State, 1943, p. 247.

3 Como la describió Máximo Gorki. Véase Souvarine, op. cit., p. 290.

4 Discurso de Heinrich Himmler sobre la “Organización y obligaciones de las SS y la Policía”, publicado en National-politischer Lehrgang der Wehrmacht vom 15-23 Januar, 1937. Cita de Nazi Conspiracy and Aggresion. Office of the United States Chief Counsel for the Prosecution of Axis Criminality, U. S. Government, Washington, 1946, IV, 616 y sigs.

5 Gustave Lebon, La Psychologie des foules, 1895, menciona la abnegación peculiar de las masas. Véase el cap. II, párrafo 5.

6 Los fundadores del partido nazi se referían a ello ocasionalmente incluso antes de que Hitler lo supusiera un “partido de la izquierda”. También resulta interesante un incidente ocurrido tras las elecciones legislativas de 1932: “Gregor Strasser señaló ásperamente a su jefe que antes de las elecciones los nacionalsocialistas podían haber constituido en el Reichstag mayoría con el centro; ahora esta posibilidad se había esfumado, los dos partidos no llegaban a sumar la mitad del Parlamento... ‘Pero con los comunistas todavía somos mayoría —replicó Hitler—; nadie puede gobernar contra nosotros.’” (Heiden, op. cit., pp. 94 y 495, respectivamente.)

7 Cotéjese con Carlton J. H. Hayes, op. cit., quien no establece diferenciación entre el populacho y las masas y piensa que los dictadores totalitarios “proceden de las masas más que de las clases”.

8 Esta es la teoría central de K. Heiden, cuyo análisis del movimiento nazi sigue siendo relevante. “De las ruinas de las clases muertas surge la nueva clase de intelectuales, y a la cabeza marchan los más implacables, aquellos que menos tienen que perder, y por eso los más fuertes: los bohemios armados, para quienes la guerra es su hogar y la guerra civil su patria” (op. cit., p. 100).

9 El complot entre el general de la Reichswehr, Schleicher y Röhm, jefe de las SA, consistía en un plan para colocar a todas las formaciones paramilitares bajo la autoridad militar de la Reichswehr, lo que habría significado la adición inmediata de millones de hombres al Ejército alemán. Esto habría conducido desde luego a una dictadura militar. En junio de 1934 Hitler liquidó a Röhm y a Schleicher. Las negociaciones preliminares comenzaron con completo conocimiento de Hitler, que utilizó las relaciones de Röhm con la Reichswehr para engañar a los círculos militares respecto de sus verdaderas intenciones. En abril de 1932, Röhm testificó en uno de los procesos contra Hitler que el status militar de las SA tenía la completa aprobación de la Reichswehr. (Para la prueba documental del plan Róhm-Schleicher véase Nazi Conspiracy, V, 456 y sigs.

Véase también Heiden, op. cit., p. 450.) El mismo Röhm informó orgullosamente sobre sus negociaciones con Schleicher, iniciadas, según él, en 1931. Schleicher había prometido poner a las SA, en caso de emergencia, a las órdenes oficiales de la Reichswehr. (Véase Die Memoires des Stabschefs Röhm, Saarbrücken, 1934, p. 170.) El carácter militarista de las SA, conformado por Röhm y constantemente combatido por Hitler, persistió, determinando su vocabulario incluso después de la liquidación de la facción de Röhm. Al contrario que las SS, los miembros de las SA siempre insistieron en ser “representantes de la voluntad militar de Alemania”, y para ellos el III Reich era una “comunidad militar (apoyada en) dos pilares: el partido y la Wehrmacht”. (Véase Handbuch der S. A., Berlín, 1939, y “Die Sturmabteilung”, de Victor Lutze, en Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates, número 7 a.)

10 La autobiografía de Röhm es una obra clásica de este género de literatura.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder