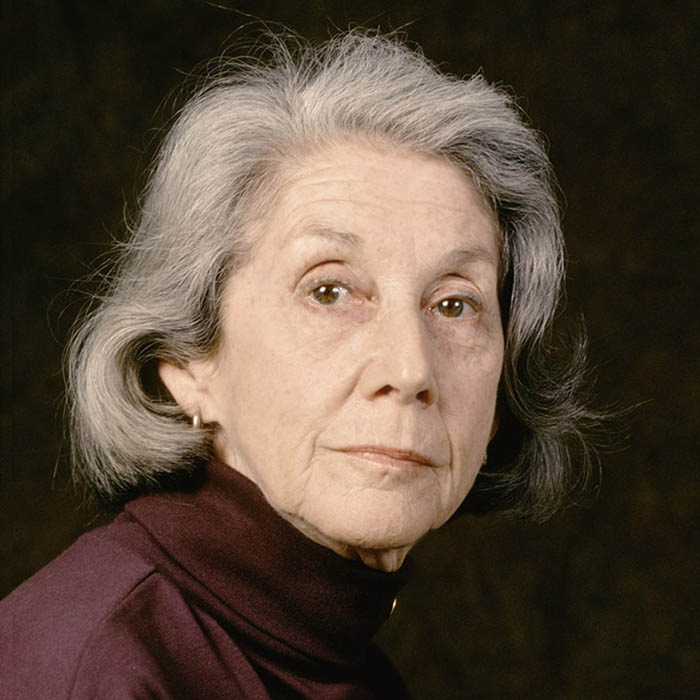

Referentes | Nadine Gordimer: “Escribir y ser”

“Hemos visto nuestros libros prohibidos por años en nuestros propios países, y hemos seguido escribiendo.”

En el principio era la palabra.

La palabra estaba con Dios, significaba la palabra de Dios, la palabra que era Creación. Pero durante los siglos de cultura humana la palabra ha tomado otros significados, tanto laicos como religiosos. Tener la palabra ha llegado a ser sinónimo de máxima autoridad, con el prestigio, con la asombrosa y a veces peligrosa persuasión de salir a la hora de máxima audiencia; tener un programa de charla en la televisión, tener un pico de oro además del habla de los santones. La palabra vuela por el espacio, rebota en los satélites, ahora más cerca que nunca del cielo de donde se creía que provino.

Pero su transformación más importante ocurrió, para mí y para los que son como yo, hace mucho tiempo, cuando fue grabada por primera vez sobre una tablilla de piedra o trazada sobre el papiro, cuando pasó de ser oída a ser leída como una serie de signos, y luego como escritura; y luego en su viaje a través de los tiempos desde el pergamino hasta Gutenberg. Porque esta es la historia de la génesis de los escritores. Es la historia que nos inscribió en el ser.

Fue, curiosamente, un proceso doble, creando a la vez tanto a los escritores como a la finalidad misma del escritor, como una mutación en el protagonismo de la cultura humana. Fue la ontogenia, el origen y desarrollo de un ser individual, y la adaptación, en la naturaleza, de ese individuo, específicamente hacia la exploración de ese origen y ese desarrollo del ser individual. Porque nosotros, los escritores, hemos evolucionado para esta tarea. Como el preso encarcelado junto al jaguar en el cuento de Borges, “La escritura del dios”, que intentaba leer, a la luz de un rayo que caía solo una vez al día, el significado del ser basado en las manchas de la piel de la criatura, pasamos nuestras vidas intentando interpretar a través de la palabra las lecturas que hacemos de las sociedades, del mundo del cual formamos parte. En este sentido, en esta participación inefable e inextricable, la escritura es siempre y simultáneamente una exploración del yo y del mundo; del ser colectivo y del individual.

Estar aquí

¿Cómo se llega a ser escritor, habiendo sido dotado de la palabra? No sé si mis propios comienzos son de algún interés. Sin duda tienen mucho en común con los de los demás, han sido descritos demasiado a menudo en el pasado como resultado de esta reunión anual delante de la que se pone el escritor. En cuanto a mí, he dicho en ocasiones que nada de lo que escribo o digo basándome en datos y hechos será tan veraz como mi ficción. La vida, las opiniones, no son la obra, porque es en la tensión existente entre apartarse y comprometerse donde radica la imaginación que transformará a ambas.

Permítanme darles la información mínima sobre mi persona. Soy lo que supongo que se llamaría una escritora innata. No tomé la decisión de serlo. No esperaba, al principio, ganarme la vida siendo leída. Escribía de niña por la alegría de percibir la vida a través de los sentidos ―el aspecto, el olor y el tacto de las cosas―; y pronto de las emociones que me confundían o que se debatían dentro de mí adquiriendo una forma u otra, encontré alguna iluminación, consuelo y gozo, en la forma de la palabra escrita.

Hay una parábola corta de Kafka que dice: “Tengo tres perros: Cógelo, Aprésalo, y Nuncamás. Cógelo y Aprésalo son pastores normales y pequeños, y nadie los notaría si estuvieran solos. Pero también está Nuncamás. Nuncamás es un gran danés cruzado y tiene un aspecto que incluso siglos de la crianza más cuidadosa no hubieran podido producir. Nuncamás es gitano.” En el pequeño pueblo sudafricano con minas de oro donde crecí, yo era Nuncamás, el perro cruzado (aunque dudosamente pudiera ser descrita como un gran danés...) en el que de las características aceptadas por la gente del pueblo no podría encontrarse ni rastro. Yo era el Gitano, jugando con las palabras de segunda mano, dejando que mis esfuerzos en la escritura recibieran la influencia de lo que leía. Porque mi escuela era la biblioteca del barrio. Proust, Chéjov y Dostoievski, por nombrar solo unos pocos de aquellos a quienes debo mi existencia como escritora, eran mis profesores. Durante ese período de mi vida, sí, yo era la prueba de la teoría de que los libros son hechos de otros libros... Pero no podía quedarme así por mucho tiempo, ni creo que lo pueda hacer ningún escritor potencial.

Con la adolescencia llega el primer impulso de aspirar a conectar con lo otro a través del deseo sexual. Para la mayoría de los niños, desde ese momento la facultad de la imaginación, manifiesta en el juego, se pierde en el enfoque sobre los sueños despiertos del deseo y del amor. Pero para aquellos que están destinados a ser artistas de uno u otro tipo, la primera crisis vital después de la del nacimiento añade algo más: la imaginación gana en amplitud y se extiende con el tensar subjetivo de emociones nuevas y turbulentas. Existen nuevas percepciones. El escritor empieza a ser capaz de entrar en la vida de los demás. El proceso de marginarse y comprometerse ha comenzado.

Inconscientemente, yo había estado hablándome a mí misma sobre el tema del ser, tanto si, como en mis primeros cuentos, hubo la contemplación infantil de la muerte y el asesinato en la necesidad de acabar, con un golpe mortífero, con la vida de una paloma recién mutilada por un gato, como en la consternación perpleja y en la conciencia precoz del racismo que surgían de mi asistencia a la escuela, cuando de camino pasaba por delante de los tenderos, ellos mismos inmigrantes de Europa oriental que rozaban los rangos más inferiores de la escala social anglocolonial de blancos en nuestro pueblo minero, abusando brutalmente de los que la sociedad clasificaba como los últimos de todos, descartados como algo menos que humanos: los mineros negros que eran clientes de esas tiendas. Solo muchos años más tarde pude darme cuenta de que si hubiera sido una niña nacida en aquella categoría ―la negra― probablemente no habría podido ser escritora en absoluto, ya que la biblioteca que me lo hacía posible no permitía la entrada a ningún niño negro. Y mi educación formal en el colegio fue, a lo más, superficial.

“La literatura tiene su papel social implícito e inalterable para explorar el estado del ser, del que se derivan todos los demás papeles.”

Dirigirse a otro da comienzo a la siguiente fase del desarrollo del escritor. Publicar: publicar para cualquier persona dispuesta a leer lo que yo había escrito. Esa era mi idea inocente y natural de lo que significaba publicar, y no ha cambiado. Todavía hoy eso es lo que significa para mí, a pesar de ser consciente de que la mayoría de las personas se niega a creer que un escritor no tiene un público específico en mente; y de ser consciente de otras cosas: de las tentaciones que seducen al escritor para que tenga en cuenta a los que se sentirán ofendidos, a los que aprobarán lo que sale impreso en la página; una tentación que, como la mirada errante de Eurídice, puede llevar al escritor de vuelta a las sombras de un talento echado a perder.

La alternativa no es la maldición de la torre de marfil, otro destructor de la creatividad. Borges dijo una vez que escribía para sus amigos y para pasar el tiempo. Creo que fue una respuesta irritada y poco seria a la pregunta crasa ―a menudo acusatoria―: “¿Para quién escribe?”, igual que la amonestación de Sartre de que hay momentos en los que un escritor debería dejar de escribir y actuar sobre la existencia únicamente de otra forma, que se dio en medio de la frustración de un conflicto no resuelto entre el dolor ante la injusticia en el mundo y la conciencia de que lo que él sabía hacer mejor era escribir.

Ambos, Borges y Sartre, desde sus perspectivas totalmente contrapuestas de negar a la literatura una finalidad social, indudablemente eran conscientes de que la literatura tiene su papel social implícito e inalterable para explorar el estado del ser, del que se derivan todos los demás papeles, el personal entre los amigos, el público durante las manifestaciones de protesta. Borges no escribía para sus amigos, porque publicaba y todos hemos recibido el regalo de su obra. Sartre no dejó de escribir, aunque se apostó tras las barricadas en 1968.

La pregunta acerca de para quién escribimos, sin embargo, atormenta al escritor, es una lata atada a la cola de toda obra que se publica. Principalmente hace sonar de manera discordante la inferencia tendenciosa del elogio o el menosprecio. En este contexto, Camus fue quien mejor trató la cuestión. Dijo que le gustaban más los individuos que toman partido que las literaturas que toman partido. “O bien uno sirve al hombre entero o no le sirve en absoluto. Y si un hombre necesita pan y justicia, y si lo que hay que hacer debe hacerse para servir esta necesidad, también necesita la belleza pura, lo que constituye el pan de su corazón.” Así que Camus reivindicaba “coraje en la vida de uno y talento en la obra de uno”. Y García Márquez redefinió la ficción de esta forma: “La mejor manera en que un escritor puede servir a una revolución es escribir lo mejor que pueda”.

Creo que estas dos frases pueden constituir el credo para todos los que escribimos. No resuelven los conflictos que han llegado, y seguirán llegando, hasta los escritores contemporáneos. Pero manifiestan con claridad una posibilidad sincera de hacerlo, y vuelven la cara del escritor directamente hacia su existencia, su razón de ser como escritor, y su razón de ser como ser humano responsable, actuando, como cualquier otro, dentro de un contexto social.

Los retos de la libertad de expresión

Ser aquí, en un momento y lugar en particular. Esa constituye la posición existencial que acarrea consecuencias particulares para la literatura. Czeslaw Milosz escribió una vez: “¿Qué es la poesía que no sirve a las naciones o a la gente?”, y Brecht escribió de una época cuando “hablar de los árboles es casi un crimen”.

Muchos hemos tenido pensamientos desesperanzados mientras vivíamos y escribíamos durante tiempos así, en lugares así, y la solución de Sartre no tiene sentido en un mundo donde los escritores estaban ―y están― censurados y tienen prohibido escribir; donde, lejos de abandonar la palabra, arriesgaban y arriesgan sus vidas sacándola, sobre fragmentos de papel, fuera de las prisiones.

El estado de ser cuya ontogenia exploramos ha llegado a incluir de manera totalizadora tales experiencias. Nuestros enfoques, en las palabras de Kazantzakis, tienen que “tomar la decisión que armonice con el ritmo espantoso de nuestro tiempo”.

“En el amplio periodo del tiempo moderno, los escritores han sufrido el oprobio, prohibiciones e incluso el exilio, no solo por razones políticas.”

Algunos hemos visto nuestros libros yacer sin ser leídos por años en nuestros propios países, prohibidos, y hemos seguido escribiendo. Muchos escritores han ido a la cárcel porque fueron valientes al mostrar sus vidas, y han seguido ejerciendo el derecho, como los poetas, de hablar de los árboles. Muchos de los grandes, desde Thomas Mann a Chinua Achebe, expulsados por un conflicto político y la opresión de diferentes ciudades, han soportado el trauma del exilio, del que nunca se recuperan como escritores, y algunos ni siquiera sobreviven (pienso en los sudafricanos Can Themba, Alex la Gunna, Nat Nakasa, Todd Matshikiza). Y algunos escritores, abarcando medio siglo desde Joseph Roth a Milan Kundera, han tenido que publicar nuevos trabajos primero en una lengua que no era la suya, en un idioma extranjero.

Y entonces en 1988 el ritmo aterrador de nuestro tiempo apresuró un frenesí sin precedentes en el que el escritor fue convocado al mundo. En el amplio periodo del tiempo moderno desde la Ilustración, los escritores han sufrido el oprobio, prohibiciones e incluso el exilio, no solo por razones políticas. Flaubert fue llevado a la corte por indecencia por su Madame Bovary; Stindberg fue procesado por blasfemia por su Marrying; Lawrence y su Amante de Lady Chtterley fue prohibido: ha habido muchos ejemplos de la llamada ofensa a la burguesía hipócrita, así como ha habido traiciones en contra de las dictaduras políticas.

Pero en un período donde no se hubiera creído escuchar en lugares como Francia, Suiza y Londres estos cargos en contra de la libertad de expresión, se ha levantado una fuerza que lleva su abominable autoridad más allá de las extendidas costumbres sociales, y mucho más poderosa que el dominio de un solo régimen político. Un edicto por parte de una religión ha sentenciado a un escritor a muerte. Durante más de tres años, donde quiera que esté escondido, a donde quiera que vaya, Salman Rushdie vive bajo un edicto religioso o fatwa. No hay asilo para él en ningún lado. Cada mañana cuando este escritor se sienta a escribir, no sabe si vivirá para terminar el día, ni siquiera si alcanzará a llenar la hoja.

Servir a la humanidad a través de la palabra

Salman Rushdie es un brillante escritor, y la novela por la que se dio esto, Los Versos Satánicos, es una exploración innovadora de una de las experiencias más intensas del ser en nuestra era: la personalidad individual transitando entre dos culturas obligadas a estar juntas en un mundo post-colonial. Todo se re-examina bajo la refracción de la imaginación; el significado del amor filial y sexual, los rituales de la aceptación social, el significado de la fe religiosa formativa de los individuos es despojado de su subjetividad por circunstancias de sistemas de creencias diferentes y opuestos, religiosos y seculares, en un contexto de vida diferente.

Su novela es una verdadera mitología. Pero a pesar de que ha hecho por la consciencia post-colonial en Europa lo que Günter Grass hizo por la post-Nazi con su libro El tambor de hojalata y Años de perro, quizá incluso trató de alcanzar lo que Beckett hizo por nuestra angustia existencial en Esperando a Godot, el nivel de su logro no debería importar. Incluso si fuera un escritor mediocre, su situación es de gran preocupación para cada colega escritor, no solo por su aprieto personal, sino por lo que implica, ¿qué nuevas amenazas para el portador de la palabra hay?

Esto debe preocupar a todos los individuos y, más que a nadie, a los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Con las dictaduras aparentemente erradicadas, este dictado asesino invocando el poder internacional del terrorismo en el nombre de una gran religión, que es respetada, debe y puede ser visto por gobiernos democráticos y las Naciones Unidas como una ofensa contra la humanidad.

[…] En los gobiernos represivos en cualquier lugar ―ya fuera en el bloque soviético, América Latina, África, China― la mayoría de los escritores en prisión han sido alejados de sus actividades como ciudadanos que buscaban la liberación de la opresión de la sociedad a la que pertenecen. Otros han sido condenados por gobiernos represivos, por servir a la sociedad escribiendo tan bien como puedan hacerlo; pues esta empresa estética nuestra se convierte en subversiva cuando los pequeños secretos de nuestro tiempo se exploran con profundidad, a través de la integridad de la conciencia del ser del artista que manifiesta la vida que hay a su alrededor; y es entonces cuando los temas del escritor y sus personajes inevitablemente se forman por las presiones y distorsiones de esa sociedad tal como la vida del pescador está determinada por el poder el mar.

Hay una paradoja. Al retener esta integridad, el escritor muchas veces debe arriesgar tanto ser llamado a juicio por el estado bajo el cargo de traición, como por romper con las fuerzas reclaman un compromiso ciego. Como ser humano, ningún escritor puede rebajarse a la mentira del “balance” maniqueo. El diablo siempre tiene plomo en sus zapatos cuando se pone de un lado de la balanza. Sin embargo, parafraseando a García Márquez cuando habla de ser escritor y luchador de la justicia, el escritor debe tener el derecho de explorar, verrugas y todo, tanto al enemigo como al amado camarada de armas, ya que sólo una búsqueda de la verdad crea el estado de la existencia, sólo la búsqueda de la verdad se enfila hacia la justicia […]. De manera literaria, de la vida “pasamos a través de los rostros de los otros, leemos en cada ojo que vemos… nos ha tomado vidas ser capaces de hacerlo.

Estas son las palabras de un poeta y luchador por la justicia y la paz sudafricano, Mongane Serote.

El escritor servirá a la humanidad mientras use la palabra en contra de sus propias lealtades, confíe en el estado de la existencia, como se vaya revelando, y sostenga en algún lugar sus filamentos complejos del cordón de la verdad, capaz de amarrar aquí y allá, artísticamente: confíe en el estado del ser para que ceda el paso a algunas frases de la verdad, que es la palabra final de todas las palabras, nunca cambiada por nuestros esfuerzos, que tropiezan para pronunciarlo y escribirlo, nunca cambiado por mentiras, por sofismas semánticos, por medio de ensuciar la palabra con objetivos racistas, sexistas, prejuiciosos, dominantes, la glorificación de la destrucción, las maldiciones y las canciones de alabanza.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder