El silencio del régimen frente a las desapariciones en Cuba

Una radiografía de las personas cubanas que se pierden en el mar, en rutas migratorias o bajo custodia estatal, en un país sin registros públicos ni mecanismos de búsqueda efectivos.

Cuando comencé a estudiar las desapariciones en Cuba, no imaginaba el dolor que iba a encontrar escondido bajo tanto silencio. A medida que avanzaba en la investigación, comprendí que el hecho de desaparecer en mi país no es solo un fenómeno físico o administrativo: es una herida colectiva, un vacío tejido por el miedo, la censura y la negación.

Descubrí que hay familias que llevan décadas buscando a sus hijos, hermanos o padres sin recibir jamás una respuesta; que muchos de los que partieron al mar o emprendieron rutas migratorias siguen desaparecidos, y que el Estado cubano nunca los ha contado ni los ha buscado. Ese descubrimiento me cambió. Sentí que cada historia no contada era una forma de muerte repetida, y que el silencio oficial había convertido la desaparición en una política de olvido.

Desde 1959, desaparecer en Cuba ha tenido múltiples rostros. En los primeros años de la Revolución, muchos fueron detenidos sin registro, fusilados sin juicio o desaparecidos tras intentar huir del país. En las décadas siguientes, la migración se transformó en una válvula de escape para quienes no podían soportar más represión ni pobreza.

El Estado, en lugar de proteger a sus ciudadanos, convirtió la salida del país en delito y la migración en traición. En los años ochenta, durante el éxodo del Mariel, el gobierno permitió que más de 125 mil personas abandonaran la isla, entre ellas presos comunes, personas con problemas de salud mental" y opositores, mezclados con familias enteras. En los noventa, la desesperación del Período Especial empujó a miles de “balseros” al mar en embarcaciones improvisadas. Desde entonces, el mar se volvió una tumba sin nombre para cientos, quizás miles de cubanos. Nadie sabe cuántos murieron. No hay registros, ni listas oficiales, ni cifras confiables. Sus cuerpos se perdieron en el agua, y sus nombres desaparecieron en los archivos del Estado.

Éxodo cubano y vidas perdidas en la ruta migratoria

En los últimos años, el fenómeno ha adquirido una nueva magnitud. Desde 2021, más de 420 000 cubanos han abandonado la isla, la cifra más alta en seis décadas. Según informes, U.S. Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos, en el año fiscal 2022 tuvo 224.607 encuentros (encounters) con migrantes y solicitantes de asilo cubanos. Otros miles lo intentaron sin éxito. La Organización Internacional para las Migraciones estima que, entre 2020 y 2024, al menos 368 cubanos murieron o desaparecieron en el mar. Pero incluso esas cifras son conservadoras. Los informes de Cuba Archive registran 169 ejecuciones extrajudiciales y 24 desapariciones forzadas vinculadas a intentos de salida desde 1959, aunque reconocen un enorme subregistro. La Guardia Costera estadounidense sólo intercepta la mitad de las embarcaciones detectadas; las demás se pierden sin rastro. Cada una puede llevar entre cinco y veinte personas. La aritmética del horror nos deja frente a miles de vidas borradas por la indiferencia estatal y el mar.

Detrás de cada travesía hay un patrón de omisión y violencia. Los guardafronteras cubanos, en lugar de rescatar a quienes se lanzan al mar, han sido acusados de embestir embarcaciones o de disparar contra los migrantes. Las autoridades jamás publican los nombres de los repatriados ni de los muertos. A las familias solo les queda el silencio: no hay llamadas, no hay registros, no hay respuestas. Detrás de ese silencio actúa una estructura militar y judicial cerrada, donde la jurisdicción militar encubre las responsabilidades del Estado. Muchos de esos casos podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales, pero nunca se investigan. Los cuerpos terminan enterrados en fosas comunes o simplemente desaparecen en el agua. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que “en Cuba no hay desaparecidos”, repitiendo un dogma que ha borrado a generaciones enteras de la memoria nacional.

Las desapariciones también ocurren en tierra firme

Las desapariciones no ocurren solo en el mar. También suceden en tierra firme, en el tránsito por Centroamérica, en la selva del Darién, en los desiertos de México o en los centros de detención migratoria. Miles de cubanos han desaparecido en esas rutas. Mujeres, niños y familias completas se pierden sin que sus nombres aparezcan en ningún registro.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de personas cubanas registradas ante autoridades migratorias mexicanas —ya sea como solicitantes de asilo o detenidas en situación irregular— pasó de menos de 500 en 2018 a más de 40 000 en 2023, reflejando un incremento sin precedentes de la migración cubana hacia México. La mayoría viaja sin protección consular ni reconocimiento de su situación humanitaria. Muchas mujeres migran solas o con sus hijos pequeños, cargando la responsabilidad económica del hogar. En esas rutas son víctimas de redes de trata, explotación sexual o secuestro. Cuando desaparecen, las autoridades cubanas no hacen nada: ni piden información a los países de tránsito ni colaboran en la búsqueda. La omisión no es un accidente; es una política.

Desapariciones invisibles dentro de Cuba

Mientras tanto, dentro del país también se producen desapariciones invisibles: internamientos forzosos, detenciones arbitrarias y casos de personas que desaparecen tras ser detenidas por motivos políticos o sociales. Las familias que denuncian son descalificadas o silenciadas. La respuesta institucional suele ser la misma: “ya aparecerá”, “se fue con alguien”, “abandonó el hogar”. Esas frases, repetidas por la policía y los medios oficiales, no son simples expresiones burocráticas; son el lenguaje de la negación. Convierten la desaparición en una decisión personal y a la víctima en culpable de su propia ausencia.

Cuando se trata de mujeres, la estigmatización es doble: el Estado las reduce a “jineteras”, “indisciplinadas” o “migrantes irresponsables”. Muchas de ellas fueron captadas por redes de trata vinculadas al turismo sexual o desaparecieron al intentar emigrar. En Cuba, la desaparición femenina no activa búsquedas, sino prejuicios.

A medida que analizaba los documentos y los testimonios, comprendí que el silencio del Estado cumple una función política: borrar la responsabilidad de sus instituciones, ocultar los crímenes cometidos bajo su jurisdicción y preservar la imagen de una nación ordenada y segura. En el discurso oficial, la migración siempre es culpa de los Estados Unidos o de las “ilusiones del capitalismo”. Los migrantes no son víctimas, sino “traidores”, “manipulados” o “engañados por el enemigo”. Esa narrativa sirve para negar la crisis humanitaria y para justificar la ausencia de datos. No existen registros públicos de cubanos desaparecidos ni en el mar ni en el extranjero. Tampoco hay mecanismos legales para que las familias denuncien o busquen a sus seres queridos. El Código Civil sólo contempla la figura del “ausente”, una categoría pensada para administrar bienes, no para buscar personas. La desaparición, en términos jurídicos, no existe. Y lo que no existe no se puede investigar.

Pero la realidad contradice el discurso. Desde 1959 hasta hoy, Cuba ha perdido entre 1,9 y 2,1 millones de habitantes por emigración, casi una quinta parte de su población. De ellos, nadie sabe cuántos desaparecieron en el mar, en el exilio o dentro de sus propias casas. Cada cifra es un hueco en la memoria colectiva. Cada nombre no registrado es una historia que el Estado decidió borrar. En el caso de las mujeres, la situación es aún más desgarradora. La feminización del éxodo —más del 53 % de quienes emigran— ha multiplicado las desapariciones vinculadas a pobreza, trata y violencia. Muchas son jóvenes afrodescendientes, madres solteras o mujeres de provincias orientales que migran primero a La Habana y luego al exterior. Su tránsito del campo a la ciudad y del país al extranjero sigue un mismo patrón: exclusión, criminalización y silencio. Cuando desaparecen, el Estado no las busca; las juzga.

He leído informes sobre cuerpos sin identificar en hospitales, sobre cadáveres enterrados sin nombre en cementerios provinciales, sobre embarcaciones embestidas por guardafronteras y sobre familias que llevan años buscando sin respuesta. En todos esos casos, la constante es la misma: la verdad se oculta, y el dolor se privatiza. Las madres y los padres deben buscar solos, con miedo y sin recursos. A veces, ni siquiera pueden declarar la ausencia legal de sus hijos porque la ley exige esperar un año sin noticias. Durante ese tiempo, el Estado no hace nada. La desaparición se transforma en una condena de silencio.

Comprendí entonces que el dolor no solo proviene de la pérdida, sino de la negación. El Estado cubano ha convertido la desaparición en un acto de censura: al no nombrarla, la perpetúa. Las familias que buscan a sus desaparecidos desafían una estructura de poder que castiga la verdad. Y yo, al leer sus historias, sentí el peso de esa ausencia que no tiene cuerpo ni tumba. Descubrí que tras cada desaparición hay una red de omisiones: un guardafronteras que no rescató, un fiscal que no investigó, un medio que no publicó, un juez que no escuchó. Descubrí que el mar Caribe está lleno de muertos sin nombre y que los ríos del silencio corren también dentro de la isla.

Hoy sé que la desaparición en Cuba no es solo un hecho, sino un sistema. Un sistema de negación que atraviesa las instituciones, los discursos y la memoria nacional. El daño no se mide solo en cuerpos perdidos, sino en la fractura moral de una sociedad que ha aprendido a vivir sin respuestas. Cada persona desaparecida representa una verdad negada y una historia arrancada de nuestro país. Por eso, escribir sobre ellas es también un acto de duelo. Es mi manera de decir sus nombres, aunque el Estado los haya borrado. Porque detrás de cada silencio hay una vida que merece ser contada, y detrás de cada vida desaparecida hay una verdad que, tarde o temprano, volverá a emerger del mar.

Nota editorial:

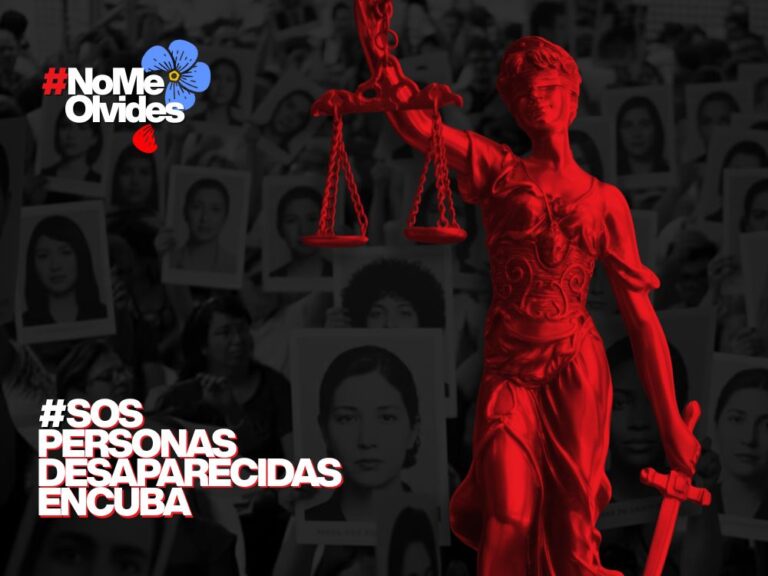

Este texto forma parte de la campaña “No me olvides”, sobre personas desaparecidas, auspiciada por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba, desarrollada en el marco de los 16 días naranja, jornada internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

La campaña “No me olvides” se propone visibilizar la realidad de las personas desaparecidas en Cuba y el impacto que esta ausencia tiene sobre sus familias, con especial atención a las vulneraciones de derechos que sufren mujeres y niñas en estos contextos. A través de análisis jurídicos, contenidos de sensibilización y acciones de incidencia, OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba subrayan la necesidad de que el Estado asuma sus obligaciones de prevención, búsqueda, verdad y reparación, y de que se reconozca la desaparición —incluida la desaparición forzada— como una forma extrema de violencia que también afecta de manera específica a las mujeres y a sus entornos familiares.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder