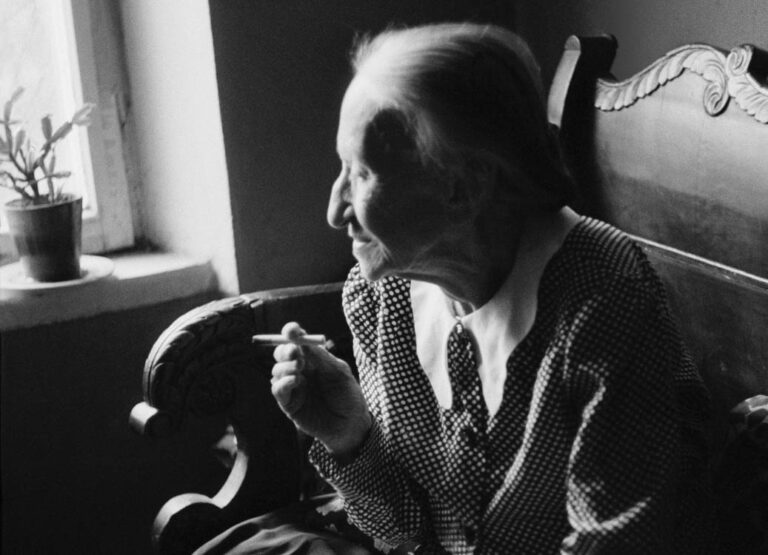

Referentes | Nadeszda Mandelstam: “Contra toda esperanza” (fragmento)

Las memorias de Nadeszda Mandelstam son un recordatorio de cuán necesarias son la solidaridad y la fortaleza moral ante el aparato deshumanizador totalitario.

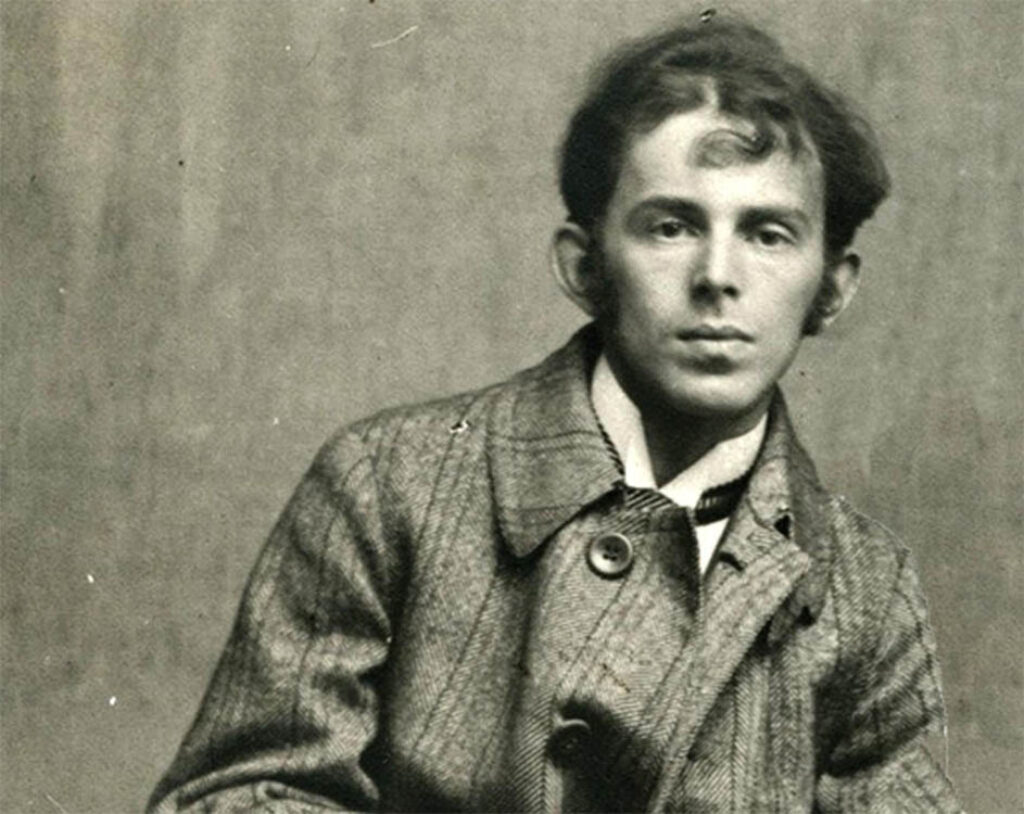

Las memorias de Nadeszda Mandelstam sobre los duros años iniciales de la Unión Soviética y el régimen de terror de Stalin, constituyen uno de los documentos más valiosos y escalofriantes sobre los métodos empleados por el totalitarismo para quebrar la resistencia cívica y someter en especial a los artistas e intelectuales. Nadeszda, su esposo Ósip, y el círculo de escritores más próximo a ellos, como la poeta Anna Ajmátova, son los protagonistas de esta historia, que la autora recupera del olvido para mostrarnos no sólo la crueldad del régimen, sino también el aislamiento, la fragilidad y la dignidad de aquellos intelectuales frente a una maquinaria brutal que, sembrando el miedo y la desconfianza a su alrededor, logró convertir a muchos de sus colegas en instrumentos de vigilancia y delación.

Consideradas una obra maestra de la prosa rusa, así como un modelo de narrativa biográfica y análisis social, las memorias de Nadeszda Mandelstam son también un recordatorio de cuán necesarias son la solidaridad y la fortaleza moral ante el aparato deshumanizador totalitario.

“No es de los nuestros”

Al conocer alguna nueva detención, jamás preguntábamos: “¿Por qué lo han detenido?” Pero como nosotros había pocos. La gente, loca de miedo, se hacía esa pregunta con el único fin de autoconsolarse. Si eran detenidos por algo, se decían: “A mí no me llevarán, no hay ningún motivo”. Se ingeniaban para inventar causas y justificaciones de cada detención: “Es cierto, se dedicaba al contrabando”, “¡Se permitía cada cosa!” “Yo mismo le he oído decir...” Y también: “Era de esperar, tiene un carácter terrible”, “Siempre tuve la impresión de que no era trigo limpio”, “Es una persona totalmente ajena a nosotros”... Y todo eso parecía suficiente motivo para la detención y el exterminio: ajeno, parlanchín, desagradable...

Eran variaciones sobre un mismo tema que ya había sonado en 1917: “No es de los nuestros”... Tanto la opinión pública como los organismos represivos echaban leña al fuego sin el cual no hay humo. Debido a eso nosotras proscribimos la pregunta “¿Por qué lo han detenido?”

“¿Por qué ―gritaba furiosa Ajmátova cuando alguien de nuestro entorno, contagiado por el estilo general, hacia esa pregunta―, cómo que por qué? Ya es hora de saber que a la gente se la detiene por nada.

Pero cuando se llevaron a Mandelstam, tanto ella como yo nos hicimos la pregunta prohibida: ¿por qué?

Para la detención de Mandelstam había, según nuestras normas jurídicas, todos los motivos posibles. Podían habérselo llevado por sus poesías, sus manifestaciones sobre la literatura, o por el poema escrito contra Stalin. Podían haberlo detenido por la bofetada que dio a Tolstói. Después de la bofetada, Tolstói se puso a vociferar ante testigos que no dejaría que le publicaran nada en ninguna editorial, que lo echaría de Moscú... Aquel mismo día, como nos dijeron, Tolstói salió para Moscú para quejarse de la ofensa al jefe de la literatura rusa: Gorki.

Poco después llegó a nuestros oídos la frase: “Le enseñaremos lo que es pegar a los escritores rusos”... Esta frase se adjudicaba, sin un asomo de duda, a Gorki. Ahora tratan de convencerme de que Gorki no podía haber dicho semejante cosa, que no era tal como nos lo imaginábamos. Hay una gran tendencia a presentar a Gorki como un mártir del régimen staliniano, como un luchador por la libertad de pensamiento y los intelectuales. No me atrevo a juzgar y creo que entre Gorki y el “pattón” había gran disparidad de criterios y que lo tenían bien sujeto. Pero de ningún modo debe deducirse de ello que Gorki haya negado su apoyo a Tolstói contra un escritor del tipo de Mandelstam, que le resultaba profundamente hostil y ajeno. Y para conocer la actitud de Gorki frente a la libertad de pensamiento, basta con leer sus artículos, discursos y libros.

Sea como fuere, todas nuestras esperanzas se cifraban en que la detención se debiera a una venganza por la bofetada que dio al “escritor ruso” Alexéi Tolstói. Cualquiera que fuese la forma que tomase la causa, lo único que podía amenazarnos era el exilio y a eso no le temíamos.

Destierros, deportaciones, desapariciones

En aquel entonces los destierros y las deportaciones eran un fenómeno habitual. En los años de tregua, cuando amainaba el terror, en la primavera ―habitualmente en mayo― y también en otoño, solía haber muchas detenciones, sobre todo entre los intelectuales. Con estas detenciones distraían la atención de los fracasos económicos de turno.

Entonces casi no había desapariciones sin rastro. Los desterrados escribían, regresaban una vez cumplido el plazo y volvían a ser deportados. Andréi Bely, con quien coincidimos en Koktebel en 1933, nos dijo que no paraba nunca de mandar telegramas y escribir a los amigos que regresaban del exilio. En los años de 1927 y 1928, la escoba barrió los círculos teosóficos y en 1933 se produjo su retorno en masa... Antes de la detención de Mandelstam había regresado Piast...

“Con estas detenciones distraían la atención de los fracasos económicos de turno.”

Los que volvían tras haber pasado en el destierro tres o cinco años, se instalaban en pequeños pueblos que distaban cien kilómetros de la capital. Ya que todos se “iban”, ¿por qué teníamos nosotros que ser más afortunados?

Poco antes de la detención, al oír que Mandelstam hablaba con demasiada libertad ante personas desconocidas, le recordé: “Estamos casi en mayo. Deberías tener más cuidado”. Se encogió de hombros: “¿Qué más da? Bueno, que nos deporten... Que otros tengan miedo, ¡a nosotros no nos importa!”

Y, en efecto, nosotros no temíamos a la deportación.

La cabeza bajo el sombrero

Otra cosa sería si hubieran descubierto la poesía dedicada a Stalin. En eso pensó Mandelstam cuando besó a Ajmátova antes de irse. Nadie ponía en duda que esa poesía le costaría la vida. Por ello, precisamente, observábamos con tanta atención a los chequistas,1 tratando de comprender lo que buscaban. El ciclo del “Lobo” no auguraba males especiales, en caso extremo podían enviarle a un campo...

¿Qué forma legal tomarían esas potenciales acusaciones? Pero, ¡qué más daba! Es ridículo abordar nuestra época desde el punto de vista del derecho romano, del código de Napoleón y demás disposiciones similares del pensamiento jurídico. Los organismos represivos actuaban con precisión y cautela. Tenían muchos objetivos: liquidar a los testigos capaces de recordar algo, establecer unanimidad de criterios, preparar el advenimiento de un reino milenario, etc...

“Había nacido el término «saboteador», que servía para explicar todos los fallos y fracasos.”

Segaban a la gente por capas, según las categorías (la edad también se tomaba en cuenta): eclesiásticos, místicos, científicos, idealistas, gente dotada de gran ingenio, rebeldes, pensadores, charlatanes, introvertidos, discutidores, personas con ideas propias en la esfera de la jurisprudencia, del Estado o la economía y, además, ingenieros, técnicos y agrónomos, porque había nacido el término “saboteador”, que servía para explicar todos los fallos y fracasos.

No se ponga ese sombrero ―decía Mandelstam a Boris Kuzin―, no debe uno destacarse, puede acabar mal.” Y Kuzin, en efecto, acabó mal.

Pero, felizmente, la actitud ante el sombrero cambió cuando se tomó la decisión de que los científicos soviéticos debían vestir aun mejor que los petimetres occidentales, y Kuzin, una vez cumplido el plazo reglamentario, recibió un cargo científico muy decente.

Lo del sombrero es una broma, pero la cabeza bajo él predeterminaba, en efecto, el destino.

El juego del gato y el ratón

Los hombres que ejercían la profesión de exterminadores inventaron un proverbio: “Dadnos al hombre, que la acusación ya la encontraremos”. Lo oímos por primera vez en Yalta (en 1928) en boca de Fúrmanov, el hermano del escritor. Era un chequista que acababa de pasarse a la cinematografía, pero, ligado a la policía secreta por su esposa, algo sabía de todo ello.

En la pequeña pensión donde casi todos iban a tratar su tuberculosis y a quienes Fúrmanov fortalecía con el aire marino sus alterados nervios, había un “nepman”2 alegre y bondadoso. Fúrmanov y él se hicieron amigos muy pronto, y ambos inventaron el juego de la “instrucción del sumario”, que por su realismo les excitaba agradablemente.

Fúrmanov, ilustrando el proverbio del hombre y la acusación, interrogaba al tembloroso “nepman”, y este se embrollaba sin remedio en la malla de las astutas y elásticas interpretaciones de cada palabra.

En aquel entonces, un círculo relativamente pequeño había conocido hasta el fin, es decir, por propia experiencia, las peculiaridades de nuestra justicia. Por esa prueba pasaron tan sólo las categorías enumeradas por mí; dicho de otro modo, los que tenían una cabeza bajo el sombrero y los que tenían valores susceptibles de confiscación, y también los “nepmen”, es decir, los empresarios que habían creído en la nueva política económica.

Por este motivo nadie, a excepción de Mandelstam, prestaba atención al juego del gato y el ratón que, para divertirse, llevaba el ex chequista Fúrmanov. Tampoco yo me habría dado cuenta de ello si Mandelstam no me hubiera dicho: “Escucha un poco”... Tengo la impresión de que él hacía que me fijase en todo aquello que, en su opinión, debía recordar.

El juego de Fúrmanov nos dio una noción primaria sobre los procedimientos judiciales de nuestro Estado en su etapa de formación. El procedimiento judicial se basaba en la dialéctica y en la gran idea inmutable: “El que no está con nosotros, está en contra nuestra”.

Otra misión

Ajmátova, quien desde los primeros días observaba con inquietud el rumbo de los acontecimientos, sabía más que yo. Solas las dos en la casa devastada por el registro nocturno, examinábamos todas las posibilidades y hacíamos conjeturas sobre el futuro, pero, al mismo tiempo, casi no hablábamos...

“Tienes que hacer acopio de fuerzas”, me dijo Ajmátova... Eso significaba que debía prepararme para una larga espera.

Era un fenómeno habitual que los detenidos permaneciesen encerrados muchas semanas o meses y, a veces, más de un año, mientras se decidía su deportación o exterminio. Así lo exigía la instrucción de la causa... Y como no pensaban renunciar a ese procedimiento, registraban obstinadamente en el papel todas sus delirantes invenciones...

¿Pensaban, acaso, que las nuevas generaciones, al examinar los archivos, lo creerían todo tan ciegamente como nuestros enloquecidos coetáneos? Pero tal vez fueran sólo manifestaciones del instinto burocrático, el espíritu del chupatintas que no se alimenta de la ley, sino de los reglamentos y engulle toneladas de papel si es que pueden llamarse “reglamentos”...

Para la familia del detenido, el período de la espera está lleno de gestiones. En la “Cuarta prosa”, Mandelstam las calificó como “jugadas integrales, imponderables”. Eran gestiones encaminadas a conseguir dinero y hacer largas colas para entregar un paquete al recluso. Por la longitud de las colas sabíamos en qué mundo vivíamos. En 1934 no eran grandes. Debía reservar mis fuerzas para recorrer todos los caminos ya andados por otras esposas.

“Muchas cosas conservaba en mi memoria y yo era la única que podía salvar todo eso.”

Pero aquella noche de mayo me tracé otra misión y por ella he vivido y vivo. No tenía fuerzas para modificar el destino de Mandelstam, pero se había salvado una parte de sus manuscritos, muchas cosas conservaba en mi memoria y yo era la única que podía salvar todo eso, y por lo tanto debía cuidar de mis fuerzas.

La visita de Liova3 nos sacó de nuestro entumecimiento. Aquella noche, y debido a la llegada de su madre, durmió en casa de los Ardov, ya que en la nuestra no había sitio. Liova, sabiendo que Mandelstam se levantaba muy temprano, se presentó casi al alba para tomar té en su compañía y oyó la noticia en cuanto cruzó el umbral.

Ese muchacho, ese adolescente pletórico de vida, lleno de ideas, dondequiera que aparecía lo ponía todo en movimiento. La gente percibía su fuerza dinámica y comprendía que estaba condenado.

Pero ahora nuestra casa se había contaminado y era funesta para todos los propensos a la infección. Por eso, al ver a Liova, experimenté un verdadero acceso de miedo.

“Márchate ―le dije―, márchate a toda prisa, esta noche se han llevado a Ósip.

Y Liova se fue dócilmente. Eso era lo habitual entre nosotros.

____________________

1 Chequista: miembro de la Cheka, la policía secreta, luego KGB.

2 Nepmen: hombres de empresa surgidos en la URSS en el período de la NEP (Nueva Política Económica) implantada por Lenin en 1921.

3 Lev (Liova) Gumiliov, hijo de Anna Ajmátova.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder