En el Jardín de la Noche: el juego de los símbolos

La novela “Jardín” de Dulce María Loynaz se ha convertido en un mito de la modernidad; 70 años después de ver la luz, mantiene la vocación simbolista y universal que animó a su autora.

A fines de 1996, justo después de visitar en Salamanca el huerto de Calisto y Melibea, recibí los primeros ejemplares de mi libro Silencio y destino, un ensayo casi paranoico sobre la novela Jardín, de Dulce María Loynaz. Entre 1987 y 1988 mantuve una breve correspondencia con la escritora. Hacia 1985, antes de escribirnos, ya habíamos hablado por teléfono dos veces.

Mi primera impresión, al oírla, fue la que produce, en un admirador muy joven, una mujer de temperamento seco, o amablemente seco. Me excusé por llamar. Me dijo sin más: “Lo escucho”. Volví a excusarme por no reconocer su voz, pensé que se trataba de alguna asistente. “Usted y yo no nos conocemos, así que es imposible que reconozca mi voz”, aseguró.

“No nos conocemos personalmente, pero estuve entre quienes la saludaron a usted, hace poco, al final de una conferencia suya en el Instituto de Literatura y Lingüística”, le expliqué tras recuperar mi aplomo. Y añadí: “Acabo de terminar la lectura de Jardín, por eso me he atrevido a llamarla”. Hizo silencio. “Fue agradable visitar el Instituto”, asintió. Después murmuró: “¿Qué desea saber usted?”.

Si no recuerdo mal, aludí a mi curiosidad por la estructura de la novela y le hice alguna pregunta inoportuna y relacionada con la escritura. Uno no le pregunta semejante cosa a semejante mujer, y menos por teléfono. Pero yo tenía 25 años y la novela me había estremecido lo suficiente como para vencer mi timidez y desatar mis empachos teóricos.

Estuve a punto de entrar en la casa de Dulce María Loynaz, de la mano de un amigo suyo, cuando publiqué aquel ensayo de 1996. Habían transcurrido 10 años o más. Y me dio temor acudir a la cita. Renuncié a conocer en persona a la escritora.

Mi libro ya estaba en las librerías. Poner en sus manos un ejemplar me parecía un gesto vanidoso o tonto o ambas cosas. O peor: un acto carente de sentido. Sentí un pánico absurdo, en verdad. Hay obras que se elevan con orgullo natural, espontáneo, por encima de esas falsas retribuciones de la interpretación literaria, tan circunstanciales.

En su distinguida Historia de la literatura francesa, Albert Thibaudet declara que, según Mallarmé, la principal ambición del simbolismo fue reclamar los bienes (literarios) que están en poder de la música. Algo de esa ambición se encuentra, creo que inconscientemente, en Jardín.

Lo que allí podemos "ver" (esa extraordinaria visualidad), es acaso también resultado de lo que podemos "oír". Y cuando "vemos", entonces ya todo lenguaje con capacidad de significar (o sea, de comunicarnos algo por simple acuerdo, por simple convención) empieza a autoabolirse.

Una novela que nos atenaza y conmueve

Desde luego, esto no es más que una ilusión de nuestros sentidos. Pero vivimos de ilusiones —entre el deseo, la espera y la realidad dudosa— y hablamos de ese gran ensueño que es una novela que nos atenaza y conmueve.

Aristóteles concedió una especie de realeza a la verdad poética y la colocó por encima de la verdad histórica. Lo más probable es que haya sabido muy bien que la poesía es un territorio al cual se accede sólo desde una autenticidad perenne y visceral, mientras que la historia es, en sus discursos, el territorio de la astucia, las oraciones inmersas, la suposición documental y la zozobra.

Dulce María Loynaz nos sugiere que, de todas las escuelas, quizás la suya sea la del símbolo, que glorifica lo inefable de ciertas imágenes/ideas necesariamente ecuménicas.

Sabía, como algunos escritores privilegiados, que el Simbolismo no en tanto escuela, sino como estado, se constituye en una revolución persistente y antigua del espíritu, vecina de la llama romántica, entendida esta, según Schlegel, como algo crónico e incesante. Naturalmente, estoy expresándome en términos lógicos y no históricos.

Con mi libro en la mano, tras escribir una dedicatoria, ¿cuán sensato sería hablar de Jardín con su autora en esos términos? ¿Decirle que el libro me había intranquilizado hasta la perturbación? ¿Que yo comprendía que en lo concerniente a Bárbara, la protagonista, la experiencia de retirarse del mundo tenía que ocurrir después de asomarse al mundo y sumergirse en él? ¿Que ella, la escritora, era y no era Bárbara, o que había terminado por parecerse bastante a ella?

"...¿por qué el Simbolismo es un estado persistente? (...) porque nos habla, impávidamente (...), de la vocación extraterritorial y transhistórica del sujeto humano (...) por medio de imágenes sobrecargadas por siglos y siglos de mitología, historia, religión y filosofía"

Por otro lado, ¿por qué el Simbolismo es un estado persistente? Una respuesta sería esta: porque nos habla, impávidamente (y así nos interpela Jardín), de la vocación extraterritorial y transhistórica del sujeto humano (¡una mujer, ni más ni menos!) por medio de imágenes sobrecargadas por siglos y siglos de mitología, historia, religión y filosofía.

He ahí, independientemente de su trama, lo más seductor de la novela, en especial si uno recuerda lo que dice Ernst Jünger en sus Diarios: que al final sólo tienen importancia las afinidades con los seres espiritualmente libres, emancipados gracias a la energía de una ética y una sensibilidad propias.

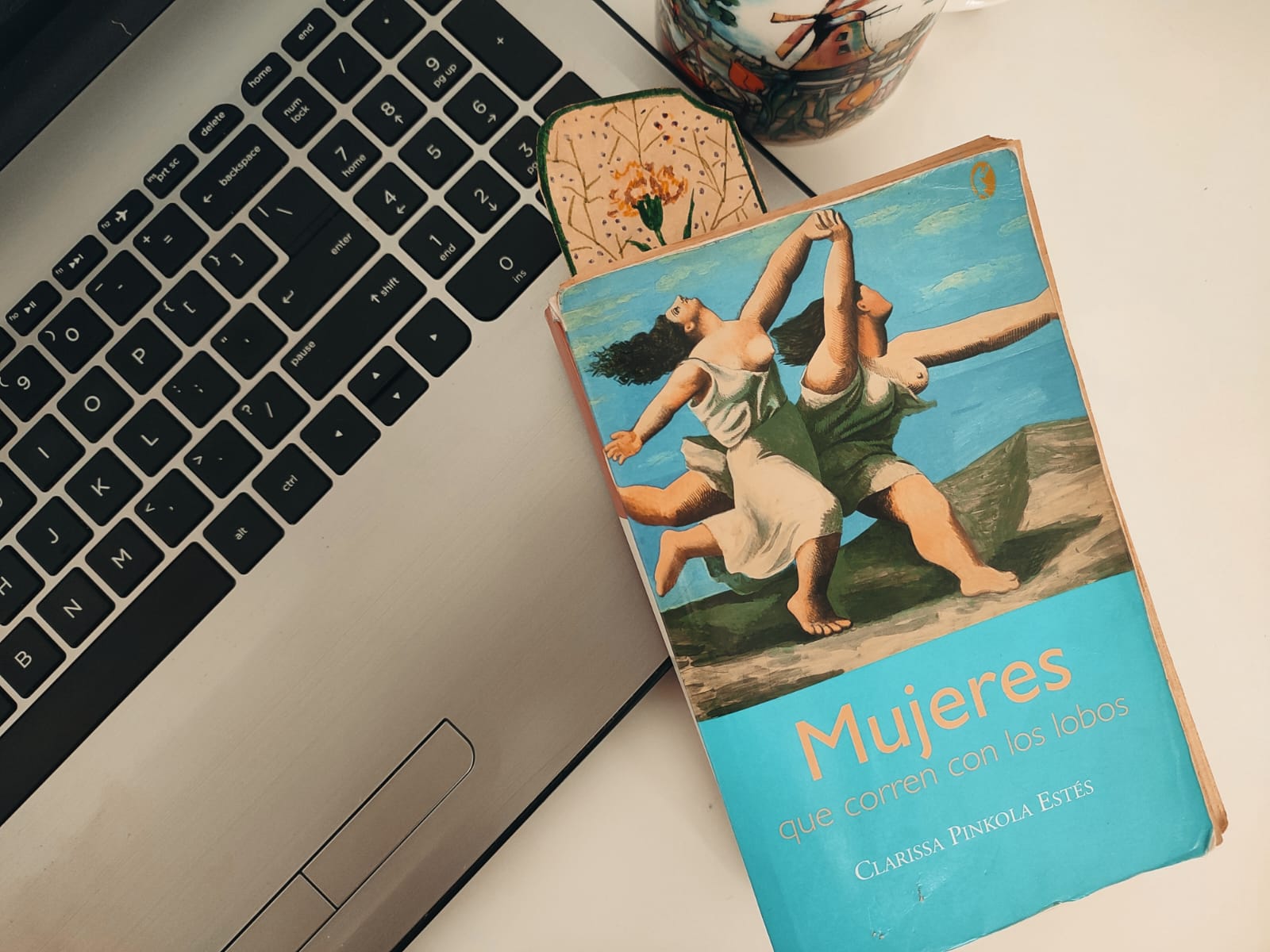

Dulce María Loynaz, Jardín y ¿qué significa ser una mujer?

¿Qué significa ser una mujer? ¿Dónde está el misterio de serlo, de actuar desde el silencio, o de apreciar y luego despreciar el lenguaje? ¿De dónde procede esa sacralidad mundana, y también hija del ensueño, que vive en el interior de una mujer que posee una Casa, un Jardín, un Mar?

Pensando en la novela: una estructura alegórica es siempre, o casi siempre, contrapuntística, pues se arma o realiza entre un grupo de elementos que tienen una misión alusiva, y otro grupo, oculto en segundos o terceros planos, de elementos aludidos.

Ellos establecen, así, paridades de significación en un sistema de referencias donde no hay subordinaciones remanentes, ni vínculos “inexplicables”.

Dicho sistema es centrífugo, ya que se refiere en lo fundamental a cosas externas. La estructura simbólica cuenta, en lo que a ella toca, con un sistema de insinuaciones y reticencias que son hijas de la poética de un escritor en su vínculo con una o varias tradiciones.

Confesada, en el pórtico de Jardín, su casi inevitable adscripción a la escuela del símbolo (y eso es ir contra la corriente, como afirma), ¿debía yo mencionarle semejante detalle a Dulce María Loynaz en aquella visita que no ocurrió?

Jardín es novela simbolista porque Dulce María Loynaz crea valores de significado en un texto lleno de símbolos. Así, tan sencillo. ¿Acaso no es un símbolo vivo, y de significación cardinal, la universalidad de lo femenino, afincada en dos raíces que se hunden en la tierra: el conocimiento de lo instintivo como herencia de una suerte de Diosa Madre, y la capacidad de soñar con la prolongación de la vida incluso en el territorio, tan desapacible y rudo, de las “relaciones sociales”?

Con esa hartura de símbolos puestos en juego —el Jardín, la Casa, la Luna, el Mar, el Viaje, el Marino, el Secreto— tangibilizó Dulce María Loynaz ciertos núcleos de significado que poseen ya el beneplácito de la tradición.

Pero, como se ha dicho, ese carácter de novela simbolista deja espacio a las alegorías, que prosperan en el reino de lo resoluto, del intercambio, de las explicaciones que bastan. El símbolo es más bien irresoluto, egoísta a su modo, y las explicaciones que suscita no son, en general, suficientes.

El calculado equilibrio en la novela de Dulce María Loynaz

De ahí su prodigalidad y la renuente sedición intelectual que ocasiona. Ciertas músicas se comportan de manera semejante, y por ese camino volveríamos a la pretensión crucial de Mallarmé y a los extremos de la llamada poesía pura. Además, en Jardín hay un calculado equilibrio.

Sin embargo, nos entendemos con una novela, aun cuando ella es, para su autora, una novela lírica. Silencio y destino, mi estudio anatómico, más que tal deviene una exploración de la fisiología de Jardín en tanto red de símbolos tributaria de un proceso de significación emotivo, que cultiva y expresa estados de ánimo con respecto a la naturaleza, las ideas, la sociedad y el mundo del deseo.

El uso que doy al concepto de novela simbolista no tiene ningún compromiso con la pureza terminológica, como puede suponerse. Para explicar esto, que suena a súbita y sospechosa autoderogación, no resulta difícil referir el cosmos de Jardín al del trascendentalismo de Emerson.

Según nos explica Walter Allen en su libro Tradition and Dream, hay hechos naturales muy particulares que simbolizan hechos espirituales también muy particulares: la naturaleza puede conducirse también como un acontecimiento del espíritu revelado en las palabras. Y, desde siempre, esto es portentoso.

La vanguardia y la estética del post-impresionismo

Por otra parte, no hay que olvidar que Dulce María Loynaz empezó a escribir Jardín en el segundo lustro de los años veinte, lapso al que suele referirse la crítica cuando se habla del vanguardismo histórico.

"... la novela entra en la órbita de la vanguardia, de los ismos, (...) la prosa de Jardín fue elaborada, además, bajo los efectos de otra estética: la del post-impresionismo"

O sea, la novela entra en la órbita de la vanguardia, de los ismos, o, si se prefieren otras razones, en este caso menos vagas y socorridas —razones heterodoxas—, habría que decir que la prosa de Jardín fue elaborada, además, bajo los efectos de otra estética: la del post-impresionismo.

Y también, por si fuera poco, dentro de las fronteras de una especie de panteísmo que no contradice, creo, la idea de dios, pero que se pregunta constantemente cómo mantener y preservar la cualidad sacramental de la existencia humana en un mundo donde mucho se dice que Dios ha muerto. De este problema se deriva otro: Jardín como epifanía de lo sagrado, o de recuperación de lo sagrado.

¿Qué significa (y cómo es) la emoción en sí? Entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿es el entusiasmo (el entheós griego, la posesión de una energía que se adentra en nosotros y domina nuestros actos) un sentimiento articulable en torno a una historia? En la escritura de Jardín y la configuración de Bárbara está la contestación a esas dos interrogaciones.

La historia humana de Bárbara

En la emoción y el entusiasmo, dos abstracciones como procesos, hay una densidad de ideas que se refieren a un personaje, a una mujer, a la vida de una mujer. La emoción y el entusiasmo encuentran una historia para ser aprehendidos humanamente y para que detenten cierta lógica y cierta materialidad.

La de Bárbara es esa historia y casi parece una convención. Y ese es el misterio de la novela, porque sin la historia humana de Bárbara, ¿cómo habría sido Jardín?

Es esa historia llena de arquetipos y de símbolos —Bárbara, el marino, la casa, el jardín, el mar, la luna— la que impide que la sugestión y el encantamiento se constituyan en una miscelánea de indeterminaciones. He aquí un libro que tiende al pacto con la naturaleza y no deserta, claro, del pensamiento mágico.

Hay que recordar que Dulce María Loynaz nos cuenta un mito: una mujer sola, con aspecto de doncella común y ánima de sibila, se presiente a sí misma o se recuerda, como arquetipo que es, en el pretérito de un discurso amoroso (las cartas que aparecen en la novela) que podría o no pertenecerle.

Una mujer que, gracias a ese presentimiento, escapa al mundo, vive en él, se desencanta y regresa al claustro de donde había salido —el ámbito de la casa y su jardín— para desaparecer en él hasta el próximo ciclo de su inevitable resurrección. Este es, probablemente, un mito de la modernidad, pero no es menos cierto que debajo de él hay un dilema clásico intemporal.

Jardín: una vocación simbolista y la evidencia de lo universal

Integrable en la tendencia mitopoética que T. S. Eliot definió tan cuidadosamente al hablarnos de W. B. Yeats y James Joyce, en Jardín se unen una vocación simbolista y la evidencia de lo universal.

Dulce María Loynaz quiere adentrarse, y de hecho lo hace, en una prestigiosa provincia del espíritu, pero mediante una historia cuyas imágenes hablan de cosas comunes y que poseen una comunicabilidad ilimitada.

Quizás sea este uno de esos motivos por los que a ratos parece un texto oscuro, pero a la manera de un bosque lleno de calveros. Uno puede recordar aquí los “claros del bosque” de María Zambrano.

Observada desde un texto simbolista, la poesía es allí cada vez menos lo principal, ya que lo poético —el ingrediente lírico, por así llamarle— no se encontraría tanto en la poematicidad de ciertas estructuras, ni en el nivel linguoestilístico, sino en la sustancia poetizante del relato (como diría Gastón Bachelard).

Una novela lírica precisa, prodigiosa

El relato es ya una metáfora de cuestiones tan elevadas como el conocimiento de la verdad, la búsqueda del sentimiento, el hallazgo del amor y del sentido de la vida.

Pero ese relato, para que cumpla tan difícil cometido, habría de ser, por fuerza, un triunfo de la precisión (lo claro y también lo luminoso) sobre la vaguedad, como pedía Paul Valéry en su Monsieur Teste.

Y Jardín es una novela lírica precisa. Sería interesante averiguar si esa precisión era deliberada aún cuando Jardín, en manos de Dulce María Loynaz, estaba destinado a convertirse, también, en un documento de legibilidad poemática, un documento para el sigilo, la ocultación, el arcano, la cifra, el laberinto. Acordémonos del grave reparo de Emil Cioran contra Valéry: la falta de misterio.

El 12 de abril de 1989 la autora de Últimos días de una casa me escribió una carta de cierta extensión a propósito de un ensayo, muy preliminar e inmaduro, que redacté sobre Jardín. Al final de dicha carta la escritora me comenta:

"Muy acertada su anotación sobre el equilibrio de este libro; fue una de las cosas más difíciles de lograr y para ello tuve que sacrificar gran parte de las cartas pues estas ´pesaban´ más que el resto y tendían a ´hundirlo´ por esa banda. Mi hermana me reprochó siempre el haberlo hecho, porque ella no concebía el libro como una estructura arquitectónica donde todo debe ir bien equilibrado, pues de lo contrario el edificio se viene abajo".

Es comprensible que Jardín, ese sorprendente edificio, no pueda caerse. Una novela prodigiosa cuyo equilibrio reside en la armonía de todas las fuerzas que la mantienen viva 70 años después de ver la luz.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder