“Guatimozín”, la novela histórica de Gertrudis Gómez de Avellaneda (primera parte)

La novela “Guatimozín”, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, no ha recibido, ni de lejos, una atención semejante a la que ha suscitado “Sab”.

La Avellaneda ante la crítica literaria cubana

Gertrudis Gómez de Avellaneda tuvo el extraño destino de provocar una serie de incomprensiones, rechazos injustos y cuestionamientos apasionados. Pocos escritores iberoamericanos han sido tan debatidos como ella. Se le ha negado su cubanía,1 su patriotismo2 e incluso su significación literaria para las letras cubanas, como lo hiciera en su día Rine Leal con un juicio de muy poca perspicacia:

Ante tal exuberancia cabe preguntarse qué aportó, significó o determinó en el teatro cubano. La respuesta es desesperante. “Tula” empleó su talento dramático en una obra de incitación cristiana y española, o en comedias donde el espejo de costumbres reflejará fielmente una sociedad adquirida a posteriori, y su lenguaje sonará siempre peninsular, monárquico o cortesano [...]. No se pretende negar la cubanía de “Tula” o excluirla de la lista de dramaturgos nacionales, porque eso es tarea inútil. Pero sí establecer la premisa de que su teatro nada añade a nuestra escena, que su idioma no fue cubano sino español, que sus temas y personajes pertenecen por entero a otra historia, que el ambiente y la atmósfera de sus obras son producto de una actitud peninsular, de una mirada que se fija en el esplendor y grandeza de la Corte, y no en las pequeñas realidades de su patria.3

Ese alud de tergiversación y menosprecio ha venido resultando inútil, puesto que, al fin y al cabo, su obra y su vida han sido sus mejores defensores. A ese nimbo ominoso y cuestionador hay que añadir que los géneros literarios que cultivó han recibido una atención sumamente desigual por parte de la crítica y la historia literarias cubanas, y eso ha limitado la comprensión de su verdadera estatura artística. Solo en las últimas décadas se han venido realizando estudios más enfocados al rescate, para la contemporaneidad, de la obra de la autora cubana de mayor estatura del siglo XIX.

Guatimozín y la novela cubana del siglo XIX

Una valoración de la narrativa avellanedina exige ante todo una contextualización que, por sí misma, es ya un elemento de indudable complejidad. La primera cuestión no por obvia es menos intrincada. Es importante lo que señalara en su día el entrañable poeta Roberto Friol, quien en su ensayo “La novela cubana en el siglo XIX” apunta:

Y esto, ¿es la novela cubana? Esto es la novela cubana: la hoguera frente al bohío. El uno que es el otro y no es el otro. Porque nos enseñaron que la novela cubana del siglo XIX era sonrisa, abanico, quitrín, paseo de la Alameda, Teatro Tacón, bailes de la Filarmónica, guantes de Jouvin, La Habana en Día de Reyes, prohibiciones del censor Olañeta, campo cubano, bandolerismo, esquifacciones, irresponsabilidad, maniqueísmo, folletín, y ahora descubrimos que asimismo es: alucinación, ciencia, ataque a las religiones, cuarto fambá, desparpajo, chusmería, guerra de independencia, y sobre todo, rostros del país. Es decir, nuestra novela del siglo XIX conoce cierta plenitud —no de calidad, no de jerarquía, sino de toques, de complementarios. Esta plenitud nos interesa más que sus textos antológicos.4

Es evidente que Friol nos coloca, con eficacia de poeta y sensibilidad de ensayista, frente a una cuestión esencial: la novela cubana del siglo XIX no puede definirse solo a partir del color local. La novela cubana de esa centuria, contra lo que se ha querido ver durante varias generaciones, no consiste solo en el localismo, sino también en una serie de coordenadas temáticas cuya esencia es ante todo histórica y ética en sus más amplios sentidos. Otro criterio fundamental de Friol en ese mismo ensayo:

La historia de Cuba, como hemos visto, está dentro de la novela cubana. Porque a nuestra novela se la puede acusar de maniqueísmo, de irresponsabilidad, de torpeza, de todo, menos de indiferencia. […] Pero la línea histórica es una de las más vigorosas de nuestra novela del siglo XIX.5

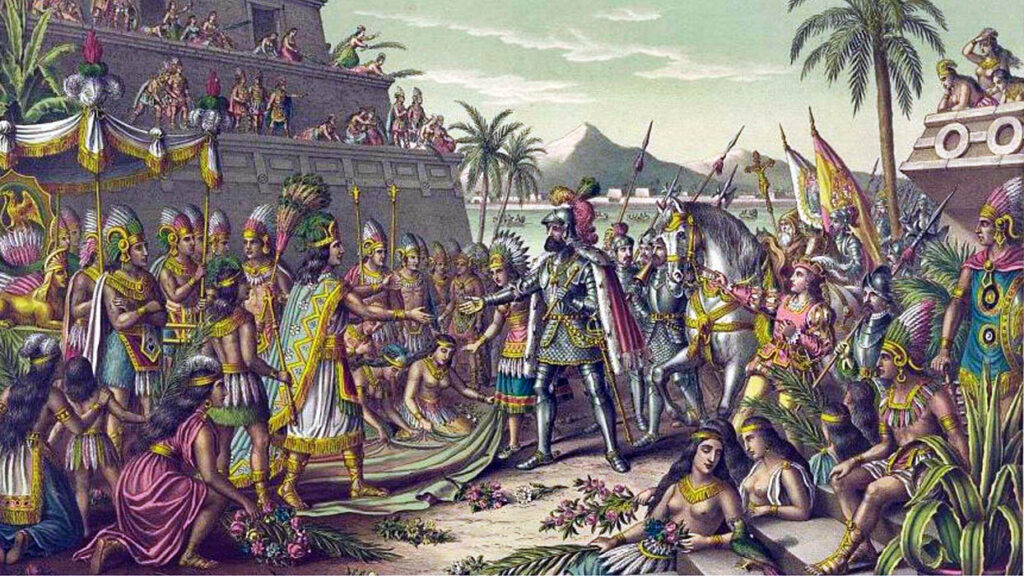

Y cuando ese elemento se convierte en dominante absoluto, nace la novela histórica, que aparece en Cuba ya con Antonelli (1838), del escritor José Antonio Echeverría, pero cuya más acabada expresión es Guatimozín, de Tula Avellaneda. Ella evidencia un interés apasionado por la novela histórica. Véase lo que le escribe a Cepeda, evidenciando, de paso, una superior cultura y gusto literario que los del muy mediocre amante: “En primer lugar porque quiero que conozcas al primer prosista de Europa, el novelista más distinguido de la época, tengo en lista El pirata, Los privados reales, el Waverley y El anticuario, obras del célebre Walter Scott”.6

“La novela cubana del siglo XIX no consiste solo en el localismo, sino también en una serie de coordenadas temáticas cuya esencia es ante todo histórica y ética en sus más amplios sentidos.”

Guatimozín no ha recibido, ni de lejos, una atención semejante a la que ha suscitado Sab. Incluso, se ha llegado a cuestionarla con violencia. José Antonio Portuondo, por motivos que respondían a su profunda mediocridad y a su fuerte stalinismo convirtió a la Avellaneda en una especie de monstruum horrendum a quien había que crucificar a toda costa, de modo que le negó el pan y la sal. Portuondo escribió lo siguiente:

Y a propósito de la novela: cuando se habla de la novela histórica española se olvida siempre Guatimozín de la Avellaneda. Es la mejor novela histórica escrita en la España romántica. ¡Ah!, pero es una novela que no satisface a nadie porque con nadie se compromete. Es la novela de la conquista de México y tiene dos héroes, Cortés y Cuautémoc. A los mexicanos no les interesa una novela que junto a Cuautémoc exalta a otro héroe, el conquistador Cortés, y a los españoles tampoco les interesa que frente a Cortés se levante Cuautémoc. Resultado, nadie la lee, ni los españoles ni los mexicanos. Y por lo tanto vuelve a quedarse la autora, por no comprometerse, en su eterno limbo sin ecos.7

La novela histórica hispanoamericana

La novela histórica, en la época de la Avellaneda, era un subgénero muy reciente. Desde su surgimiento romántico hasta, con más énfasis aún, su presente postmoderno, se presenta como un texto híbrido,8 dado que el novelista no puede configurar su texto sino a partir de una revisión concienzuda —de hecho, una verdadera investigación— del período histórico en el cual pretende inscribir su trama. Este fue el caso de la Avellaneda en Guatimozín, detrás de cuyas páginas se percibe una lectura ensimismada en textos históricos, cuya presencia —pero no meramente mimética— se percibe en la textura narrativa.

Es interesante que incluso se llegó a una caracterización teórica de la novela histórica por autores románticos hispanoamericanos. Es válido en este sentido tener en cuenta la observación de Enrique Anderson Imbert sobre las ideas del novelista romántico argentino Vicente Fidel López acerca de la novela histórica. Anderson Imbert comenta la concepción de López sobre la novela histórica y apunta:

Expuso mejor que nadie en su generación hispanoamericana la concepción romántica de la novela histórica. Partía de una profunda comprensión de la naturaleza histórica del hombre. Nuestras existencias están entramadas en el tiempo: un pasado nos asalta y con él a cuestas nos lanzamos al futuro. Además de existir, coexistimos con nuestro pueblo. Si una acción humana afecta el desenvolvimiento colectivo, la llamamos histórica. Pero lo cierto es que toda acción es histórica, por privada que parezca, pues en cada instante somos sujetos de la historia, agentes de un proceso espiritual. Lo que, gracias a los documentos, sabemos por seguro del pasado, nos ayuda a imaginarnos lo que no podemos saber, pero que intuimos vivamente porque, después de todo, el drama humano es uno. La novela, con lo que sabe y con lo que se imagina, salva el pasado. No hay, pues, conflicto entre los hechos efectivos y las atmósferas con que nuestra fantasía los envuelve.9

Vicente Fidel López, en la apreciación de Anderson Imbert, evidencia la peculiaridad de esa novela histórica hispanoamericana que, en cierta medida tangible, se aparta del estricto modelo europeo —escocés y francés— para producir una narración que no solo tiene en cuenta el pasado, sino también el futuro.

La novela histórica y el concepto de nación

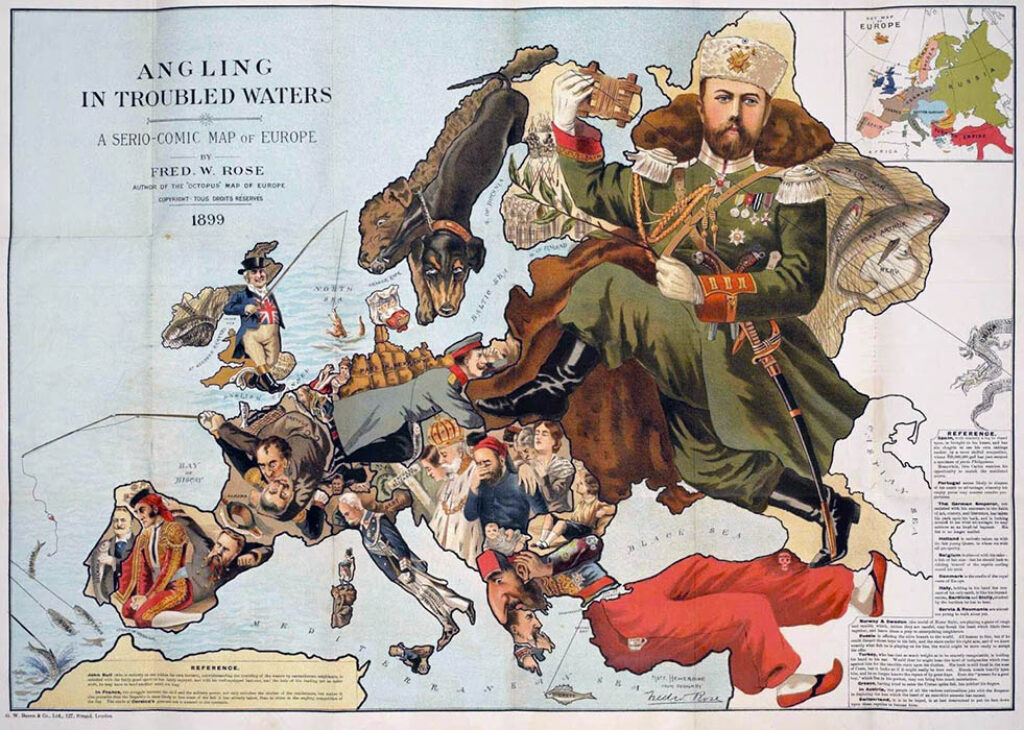

Es el siglo XIX el que diseña un nuevo concepto de nación, el cual, desde luego, resultaba vital para la novela histórica romántica. Esa centuria desarrolló un intenso proceso de reflexión sobre el concepto de nación, y una serie de acciones políticas en relación con tal idea. De hecho, el concepto de nación adquirió los perfiles que lo distinguen hoy, a partir de una reacción contra la Ilustración. Federico Chabod ha señalado una cuestión muy importante en su ensayo La idea de nación:

La reacción contra las tendencias universalizantes de la Ilustración, que había buscado leyes válidas para todo gobierno, en cualquier parte del mundo, bajo cualquier clima y en las tradiciones más disímiles, y había proclamado iguales las normas para el hombre prudente, esa reacción no podía sino poner en el centro lo particular, lo individual, es decir, la Nación singular.10

José Ramón Narváez Hernández, investigador mexicano, afirma:

Durante el siglo XIX, el concepto de Nación jugó un papel fundamental en la recuperación romántica de los valores regionales, idea ligada a las libertades originarias, y siempre relacionada con un pasado y una historia que la condicionaban de cierta manera.11

De acuerdo con esto, el concepto de nación está ligado a la especificidad de una cultura históricamente concreta y singular. Ese proceso de un pensamiento renovador sobre el concepto de nación, a la vez jurídico y culturológico, cristalizó hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX en lo que se conoce en historiografía como el principio de las nacionalidades, es decir, el principio político que defendía el criterio de que los países, en tanto entidades políticas, deben organizarse de acuerdo con la idea moderna de nación, que ya no se correspondía meramente con una unidad de idioma o de raíces étnicas.

“En el siglo XIX el concepto de nación adquirió los perfiles que lo distinguen hoy, a partir de una reacción contra la Ilustración.”

Entre las formulaciones más destacadas de la idea de nación en el siglo XIX, se encuentra el siguiente pasaje del intelectual francés Fustel de Coulanges, escritas en 1870:

Los hombres sienten en su corazón que forman un mismo pueblo cuando tienen una comunidad de ideas, de intereses, de afectos, de recuerdos y de esperanzas. Eso es lo que hace a la patria. Por eso los hombres quieren caminar juntos, trabajar juntos, combatir juntos, vivir y morir unos por otros. La patria, eso es lo que se ama.12

El círculo delmontino

Es inevitable, al leer esa frase de Fustel de Coulanges, pensar en el Guatimozín, esa gesta de los mexicas dispuestos a morir por su libertad.

La idea de nación permitió que en el siglo XIX se sustentara ideológica y jurídicamente el derecho de las naciones de ser políticamente libres. Esta fue una dirección del pensamiento que se expandió por toda Europa y que, desde luego, debió de influir sobre los intelectuales cubanos. Sobre este aspecto, y su posible relación temprana con la Avellaneda, es conveniente atender las ideas de José Gomáriz en su artículo “Gertrudis Gómez de Avellaneda y la intelectualidad reformista cubana. Raza, planteamiento, identidad”. Dicho autor apunta:

Las tertulias delmontinas contaban con la participación de los intelectuales y escritores de la época: José Jacinto Milanés (1814-1863), Cirilo Villaverde (1812-1894), Anselmo Suárez y Romero (1818-1878), Félix Tanco y Bosmeniel (1797-1879), José Antonio Saco (1797-1879), Juan Francisco Manzano (1797.1853), así como El Lugareño. Si bien Delmonte apenas se destacó en la creación literaria, con sus Romances cubanos (1829-1833), fue sin duda el promotor y crítico cultural cubano de mayor relevancia de su época. Los contertulios leían y comentaban novelas sobre la esclavitud, como Bug-Jargal (1826) de Víctor Hugo, Outre-mer, (1835), de Louis de Maynard, Marie ou l´esclavage aux États Unis (1835), de Gustave de Beaumont […].13

La intelectualidad criolla de esa época estaba muy al tanto de novelas europeas recientes —hay que añadir que también de tratados filosóficos y de historia—. El mismo Gomáriz señala que ese círculo estaba consciente de la necesidad de escribir una novela histórica cubana y que Juan Francisco Manzano, “en una carta a del Monte (29 de septiembre de 1835), expresó su deseo de escribir una novela «propiamente cubana»”.14

De modo que en el círculo delmontino no solo se leían y valoraban novelas europeas contemporáneas, sino que se sentía la necesidad de escribir una novela nacional. No puede descartarse tajantemente la hipótesis de que la Avellaneda hubiese podido leer la revista delmontina La Moda o Recreo Semanal del Bello Sexo, que se publicó entre 1829 y 1831, cuando ella todavía estaba en Puerto Príncipe y contaba, durante ese período, entre quince y diecisiete años. O que hubiese leído El Puntero Literario, revista dirigida por Domingo del Monte y por Antonio Bachiller y Morales, la cual se ha considerado como la publicación que introdujo la estética del Romanticismo en la Isla.15

“La idea de nación permitió que en el siglo XIX se sustentara ideológica y jurídicamente el derecho de las naciones de ser políticamente libres.”

El caso es que el clima intelectual criollo tendía a ocuparse de ese concepto novedoso del siglo XIX: la nación. Si el concepto de nación se perfila ya a fines del siglo XVIII, el de nacionalidad deriva de este como un desarrollo lógico.

Es, por tanto, una cuestión que atañe tanto a la literatura —el subgénero de la novela histórica— como a la antropología de la cultura. Precisamente en este último sentido, Marc Augé ha señalado una cuestión importante para comprender la gestación de la novela histórica:

Distinta de la reconstrucción histórica, que fija en una imagen un momento infranqueable, y de la historia, que explica el pasado por sus consecuencias, la narración hace abstracción de todo lo que de hecho ha sucedido entre el pasado que ella evoca y el instante presente: se adelanta, vuelve a encontrar en su pasado de ficción la multiplicidad de posibilidades que es constitutiva del presente.16

Por su parte, la novela histórica romántica adopta una postura sutilmente distinta, esencialmente bifronte: se ubica en un pasado, pero con la finalidad de reafirmar, impulsar, modelar determinados valores del presente. Guatimozín entraña esta misma doble proyección.

__________________________

1 Cfr. Cintio Vitier: Lo cubano en la poesía, Casa Úcar, García, S.A., La Habana, 1958, pp. 108-110.

2 Cfr. José Antonio Portuondo: Capítulos de literatura cubana. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1981, pp. 205-282.

3 Rine Leal: La selva oscura. Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1982, t. 1, pp. 323-324.

4 Roberto Friol: “La novela cubana en el siglo XIX”, Unión,año VI, no 4, La Habana, 1968, p. 180.

5 Ibídem., p. 180.

6 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Autobiografía y cartas de amor. Ed. Ácana, Camagüey, 2014, p. 62.

7 José Antonio Portuondo: “La dramática neutralidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda”, en: Capítulos de literatura cubana. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1981, p. 229.

8 Cfr. entre otros, a Magdalena Perkowska: Historias híbridas: la nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías postmodernas de la historia. Iberoamericana Vermert, Madrid-Frankfurt.am Meim, 2008.

9 Enrique Anderson Imbert: Historia de la literatura hispanoamericana. Ed. R, La Habana, 1968, t.1, p. 233.

10 Ápud José Ramón Narváez Hernández: “El concepto jurídico de nación en los tiempos de Juárez. Construcción-deconstrucción de una cultura jurídica”, p. 174.

11 Ibíd., p. 173.

12 Ibíd., p. 173.

13 José Gomáriz: “Gertrudis Gómez de Avellaneda y la intelectualidad reformista cybana. Raza, blanqueamiento, identidad”, en: Caribbean Studies , Vol 37,No 1, January-June, 2009, pp: 98-99.

14 Ibíd., p 102.

15 Ibíd., p. 173.

16 Mac Augé: El tiempo en ruinas. Ed. Gedisa, Barcelona, 2003, p. 81.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder