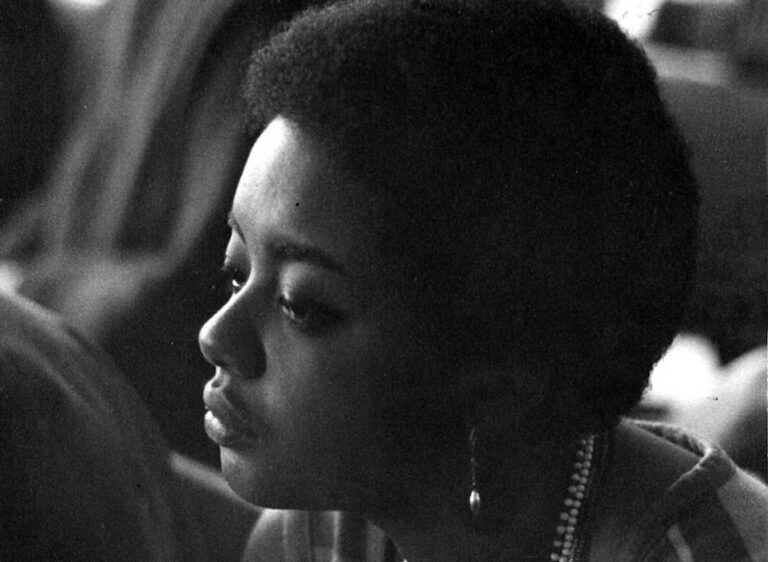

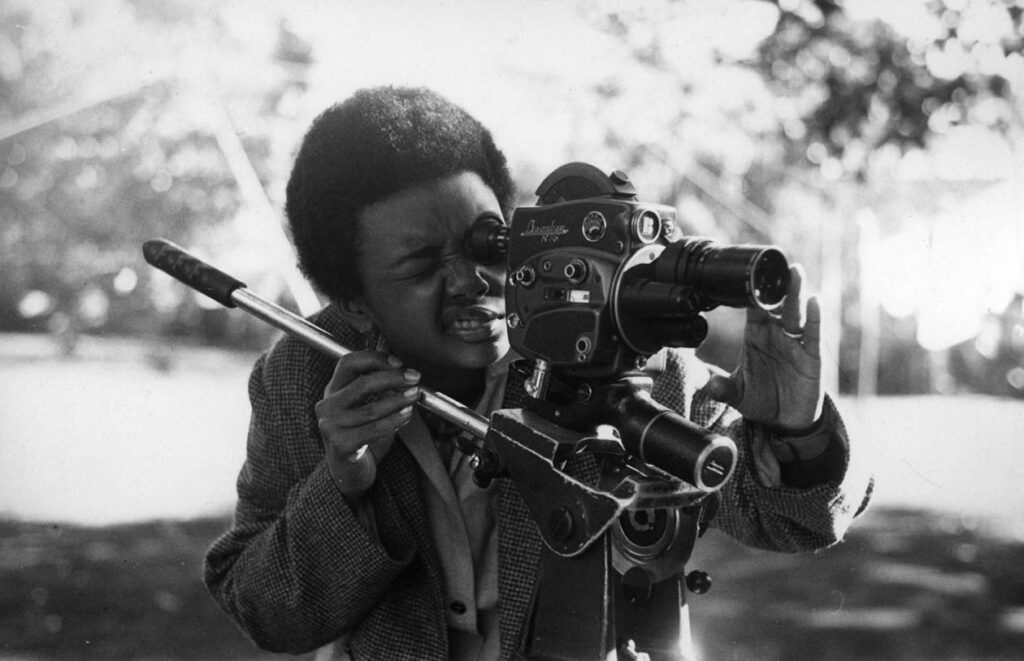

Sara Gómez: la formación de una cineasta afrocubana (segunda parte y final)

Sara Gómez intuyó, a partir su estudio de Franz Fanon, que el “hombre nuevo” no se moldeaba con arcilla, a la manera del Golem checo.

Inevitablemente tuvo noticias Sara de las polémicas culturales de la década del sesenta, sobre las cuales se ha investigado y publicado muy poco hasta el 2024. Por su relación con Tomás Gutiérrez Alea y otros intelectuales del mundo del cine o del literario o del musical, ella pudo haber sabido de primera mano de la intervención de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional en aquellos días de junio de 1961. Fernando Martínez Heredia, pensador cubano que dirigió la revista Pensamiento Crítico y el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, caracterizó el momento histórico en que se efectuó el discurso de Castro a los artistas e intelectuales cubanos:

En el verano de 1961, cuando salían legalmente por el aeropuerto hacia Estados Unidos casi sesenta mil personas en tres meses. Es decir, un sector de la población que podía viajar en avión se marchaba, horrorizado ante la victoria de los revolucionarios en Girón. El 1ero de mayo desfilaron los milicianos desde el amanecer hasta la noche. Una semana después, era nacionalizada toda la educación en el país, la administración de los grandes rotativos había pasado a la Imprenta Nacional de Cuba desde marzo de 1960; entre mayo y los inicios de 1961 desapareció o fue nacionalizada la mayoría de los medios de comunicación de propiedad privada. La prensa de ciudad de La Habana era de una riqueza y una diversidad extraordinarias. Tenía más de una docena de diarios nacionales, varios de ellos con decenas de páginas y secciones de retrograbados, potros pequeños, pero muy ágiles; estaban llenos de informaciones, reportajes, crónicas, secciones, comics. Por toda la isla había había numerosos diarios. La revista semanal Bohemia era la más sistemática opositora de la dictadura. No debemos olvidar que el consumo de esos medios era la actividad intelectual más extendida e importante de las mayorías. Aquel mundo de tanta amplitud y alcance tenía a su cargo tareas importantes de socialización de la palabra escrita y hablada, esta última a través de un formidable conjunto de emisoras radiales, nacionales y regionales, que gozaba de una audiencia y una influencia descomunales. La novedosa televisión era pionera en América Latina, se había implantado para todo el país y avanzaba en numerosos terrenos a una velocidad impresionante. Los medios cumplían funciones de la mayor importancia en el equilibrio tan complejo que mantuvo la hegemonía de la dominación durante la segunda república. Una libertad de expresión muy amplia había sido, al mismo tiempo, una conquista ciudadana y un instrumento de manipulación de la opinión y de desmontaje de las rebeldías.1

Todo ese mundo fue totalmente borrado y las instituciones embargadas por el Estado. Nunca más ha habido un panorama cultural y político como el de aquellos años. No era posible mantener la libertad de expresión y mucho menos las polémicas intelectuales o políticas. La intervención de Castro no era solo para la intelectualidad cubana, sino para todas las esferas políticas, económicas y sociales del país. No se definía una política cultural, sino una política totalitarista y dictatorial que dura hasta hoy. Acontecimientos como la constitución de la UNEAC, el cierre de Lunes de Revolución y de ediciones El Puente fueron parte también de las vivencias de Sara.

El Congreso Cultural de La Habana

Sara fue víctima de la represión cuando se celebró el Congreso Cultural de La Habana y José Llanusa les impidió a ella y a otro grupo de artistas e intelectuales negros participar en él. Supuestamente fueron excluidos porque hablarían previsiblemente de la situación del negro cubano y sus reclamos, incluso y sobre todo en la Revolución. Alrededor de esta situación se ha hecho un silencio imperdonable. Si existió o no ese llamado “manifiesto”, lo analizaré más adelante. Pero lo cierto es que no se le permitió la entrada al evento internacional.

“A Sara Gómez y otros artistas e intelectuales negros se les impidió participar en el Congreso Cultural de La Habana.”

La delegación cubana no tuvo presencia de ningún intelectual afrocubano joven, salvo Nicolás Guillén que, obviamente no cuenta en este análisis. No obstante, Nancy Morejón, mucho tiempo después, refirió lo siguiente en una entrevista en la que Aimé Cesaire le preguntó sobre su obra por ella estudiada. Fue inevitable que hablara acerca de su primer encuentro con el gran intelectual caribeño:

Sobre Cuaderno de retorno al país natal, encontré un ejemplar de la edición caminando por los portales de la calle Reina hasta llegar a la librería Canelo, donde lo compré por unos centavos. Luego en 1968, a propósito de la celebración del Primer Congreso Cultural de La Habana, nos reunimos Rogelio Martínez Furé, Sara y yo con un grupo de personalidades invitadas al evento presididas por C.L R. James, Aimé Cesaire, Michel Leiris y Med Hondo, entre otras. Ocurrió en los exteriores de El Carmelo de Calzada, frente al Teatro Amadeo Roldán.2

Estas palabras de Nancy Morejón son muy importantes. ¿Por qué se entrevistaron Sara, Martínez Furé y Morejón con aquellos intelectuales, todos de relieve, fuera de los espacios del Congreso Cultural y no en el espacio mismo de dicho evento? De paso, el Congreso sesionó en el hotel Habana Libre, distante de El Carmelo de Calzada. ¿Por qué no se encontraron en El Carmelo de la calle 23, a solo unos pasos del sitio del evento mismo? ¿Estaban evadiendo, como es mi opinión ahora, miradas indiscretas y más represiones contra ellos?

Esa es la primera pregunta que salta a la vista. Si el asunto era, como ella dice en la entrevista antes citada, conocer a Cesaire, ¿no lo podía haber conocido en el espacio del cónclave? Claro que no. Porque no los dejaron participar, como bien afirma el poeta Pedro Pérez Sarduy, quien formaba parte del grupo. ¿Cómo estos jóvenes afrocubanos, que ya tenían una obra, contactaron con aquellos intelectuales?

Quedan preguntas en el aire, pero en lo personal considero que ese encuentro tuvo lugar fuera de los espacios del Congreso Cultural porque, en efecto, había órdenes de no dejarlos pasar. Entre esas personalidades extranjeras, autores conocidos y leídos por Sara y sus amigos, se encontraba un actor de cine mauritano, radicado en Francia, Med Hondo. En ese momento ya había filmado con Jean Luc Godard el filme Masculino, femenino (1965), mientras con Costa-Gravas había trabajado en Un hombre de más (1966), como también lo había hecho en 1967 con el director Roberto Enrico. Era conocido por sus posturas anticolonialistas y su lucha contra el racismo. ¿Hablarían sobre cine Sara y él?

El Black Power cubano

Es Alberto Abreu, a mi juicio, quien con más profundidad y acierto ha develado este momento de la historia cultural de la isla en los finales de los sesenta. Abreu advierte cómo el llamado Manifiesto Negro no puede verse aislado del resto de los procesos sociales y políticos que en el terreno de la racialidad aparecieron en Cuba en aquella década del sesenta. Es el caso de la existencia de un Black Power insular integrado por intelectuales, artistas y diplomáticos cubanos. El hecho de que estos elementos comiencen a ser valorados ahora, después de tanto tiempo, ha contribuido —como advierte Abreu— a que ambos elementos de nuestra historia cultural se hayan convertido en una suerte de leyenda o especulación en voces autorizadas como las de Linda S. Howe y Charles Moore.3 Afirma Alberto Abreu:

Muy poco se ha investigado acerca del movimiento conocido como Black Power cubano, integrado por un grupo de jóvenes negros/as y mulatos/as provenientes del campo intelectual y de otros espacios cercanos a las estructuras políticas y diplomáticas relacionados directamente con líderes y pensadores de África y el Caribe, quienes entre las décadas del sesenta y setenta manifestaron su orgullo racial. Mucho menos se ha escrito sobre el impacto que tuvo en la concientización de su identidad racial sus encuentros con líderes y activistas radicales del Black Power y los Black Panthers que visitaron o escaparon hacia Cuba como Robert F. Williams, Stokeley Carmichel y Eldrige Cleaver. Poco sabemos sobre las prácticas de intervención política que truncaron este movimiento, las cuales alcanzaron su clima más álgido en las nefastas disposiciones emanadas del Primer Congreso de Educación y Cultura (1970) que institucionalizó una serie de dispositivos de coerción y violencia simbólica, los cuales condujeron a la devaluación de muchas expresiones artísticas vinculadas a la cultura popular negra.4

Inés María Martiatu, amiga personal del intelectual Tomás González y de la propia Sara, relató desde la distancia los acontecimientos. Se refiere Martiatu a González, en los encuentros sostenidos con los intelectuales y artistas cubanos antes de la celebración del Congreso Cultural, y a que se habían hecho planteamientos muy fuertes en relación con la racialidad en Cuba. Entre otras cosas, González había denunciado cómo se negaba, de forma insistente, el componente cultural africano a la identidad de la nación cubana. Además, señalaba la muy escasa presencia de negros y mestizos en la televisión nacional, en el cine y en el Ballet Nacional.

“El Manifiesto Negro no puede verse aislado del resto de los procesos sociales y políticos en el terreno de la racialidad en Cuba.”

Por su parte, el dramaturgo Tomás González y Walterio Carbonell se refirieron a la necesidad de incorporar la enseñanza de la Historia de África y la de sus culturas diversas en la enseñanza media y superior. Por hacer estos señalamientos justos ambos intelectuales fueron reprimidos. Luego de estas intervenciones González perdió su trabajo como dramaturgo y Walterio Carbonell fue mandado para la UMAP, pero de allí lo trasladaron a diversos hospitales siquiátricos donde recibió, sin necesitarlo y como tortura, un alto número de electroshock.

Juan F. Benemelis, acerca del Black Power en Cuba, afirmó en una entrevista concedida a Abreu en el año 2017, lo siguiente:

A.A.A.: ¿Qué fue el Black Power en la Cuba de los sesenta?

J.F.B.: Se reflejó en la capa de intelectuales de una vanguardia de jóvenes afrocubanos. […] Lo que fue el Black Power en Cuba, pudiéramos clasificarlo como un movimiento llevado a cabo por una capa de jóvenes pensantes y creadores negros y mulatos, que busca la reivindicación identitaria y política del sujeto afro-cubano, para llamarlo de alguna manera. El mismo tuvo dos tendencias o vertientes. Una, llamémosle cultural, cuyos actores provenían fundamentalmente del campo de la investigación etnográfica y la creación artística y literaria como Nancy Morejón, Rogelio Martínez Furé, Sara,5 a otros artistas como Tomás González, Pedro Pérez Sarduy, Gerardo Fulleda León, etc. Ellos absorben la herencia de Fernando Ortiz, de Lydia Cabrera y de Argeliers León, y comienzan a revalorizar la herencia cultural y religiosa del sujeto africano en Cuba: ya fuera en la música, el teatro, el cine, la literatura y demás. En ellos hay una concientización de la herencia bidimensional ibero-africana a través de la cultura y por coyuntura histórica ha sido la más conocida o la única conocida.6

Los intelectuales negros de África y el Caribe

En esa entrevista, Juan F. Benemelis también habló de la otra tendencia, tan inquietante como la primera para el régimen, porque se encontraba muy cerca de las estructuras del poder y frecuentaba sus espacios: diplomáticos cubanos nombrados para misiones en África y el Caribe. Esa experiencia les permitió, a estos jóvenes negros y mulatos, entrar en contacto con los líderes y pensadores negros de forma directa. Eran los tiempos en que la diplomacia cubana, al menos una parte, pensaba, leía y tenía una cultura muy especial.

El poder conocer a estos intelectuales les posibilitó el intercambio de ideas y asumir otros modelos de pensamiento que poco tenían que ver con los clásicos del marxismo leninismo y el estalinismo. Sus enfoques acerca de cómo asumir la realidad continental y caribeña poco tenían que ver con Marx ni con Lenin.

Esos jóvenes intelectuales, pues, leyeron a Frantz Fanon, George Padmore, Eric Williams, George Lamming y E. Glissant entre otros. Pero también a ciertos ideólogos africanos, que les enseñaron que el problema de ese continente era mucho más complejo que el proyecto de ir allí a organizar una guerrilla o simplemente librar una guerra. Todo lo cual llevó a reflexionar a estos jóvenes que los problemas de la isla no tendrían solución con la mera aplicación de los modelos del marxismo mal importados de Europa en manuales soviéticos. El Caribe y América eran otros contextos sociales, históricos y culturales, con otros discursos y otra realidad mordiente.

Fue una etapa de la historia política de la isla en que, en efecto, Castro se interesó y dio apoyo a los movimientos civiles que se manifestaron en los Estados Unidos. El ICAIC se hizo eco de estos acontecimientos, que fueron reflejados en más de un noticiero cinematográfico. La revista Casa de las Américas y la editorial del mismo nombretambién dieron espacio, en más de una ocasión, a autores caribeños como Fanon, Césaire, Willians, Lamming o C.L. James.

“Esos pensadores negros y afrocaribeños fueron la antesala más inmediata de los Estudios Subalternos, de los Estudios Culturales y de la Poscolonialidad.”

En realidad, todos ellos estaban sentando las bases de un nuevo enfoque sobre la historia política y cultural tanto del Caribe como de América. Un enfoque con una noción auténtica del hombre, de allí su fuerza humanista, esa que Sara hace resaltar en su trilogía insular. Una honda visión del hombre como ser humano nunca estuvo presente en los clásicos del marxismo. Nunca hubo en ellos una filosofía de corte humanista. Esos pensadores negros y afrocaribeños, y mucho de sus reflexiones, fueron la antesala más inmediata de los Estudios Subalternos, de los Estudios Culturales y de la Poscolonialidad, que empiezan a fraguarse en esos años en Estados Unidos Unidos, India e Inglaterra. Y, especialmente, anunciaron el peligro de un nuevo racismo mundial. Algo que expresó F. Fanon en el II Congreso de Escritores y Artistas Negros celebrado Roma en 1959.

En la entrevista ya citada de Abreu a Juan Felipe Benemelis este último deja claramente expuesto lo que buscaban:

Es que veíamos ya, en ese momento, un destino común para todos los negros y mulatos, el de redescubrir y afirmar valores tradicionales heredados del África, no importaba el país, ni doctrina política, pero con el ánimo de que el socialismo que se proclamaba en Cuba, aceptase la síntesis racial, claro, comenzó el choque con la visión blanco-supremacista del marxismo cubano. […] me es justo reconocer que fue precisamente un marxista cubano negro, Salvador García Agüero […], quien me señaló la importancia del pensamiento político antillano y de los teóricos africanos para el futuro de la situación del drama discriminatorio.7

Es necesario, para hacerse una idea cabal de lo que buscaban esos jóvenes, tener en cuenta que en aquellos momentos poco se publicaba en la isla a Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Rómulo Lachatañeré y otros pensadores cubanos acerca de la presencia de las culturas africanas. Acababa de cerrarse la Biblioteca de Autores Cubanos, gestada desde la década del 40, que había tenido un papel fundamental en la difusión del pensamiento cultural cubano, pero que, interrumpida abruptamente por la Universidad de La Habana ya castrista, no llegó a dar una imagen ni de lejos adecuada sobre los aportes de negros y mestizos a la cultura insular.

El semanario Lunes de Revolución solo publicó en dos ocasiones colaboraciones referidas al tema negro. En el primer número dio a conocer un texto de Lydia Cabrera y luego uno de Walterio Carbonell. Nunca más publicaron nada acerca de la presencia y protagonismo del negro en nuestra cultura. En ese primer número de Lunes…, correspondiente al 23 de marzo de 1959, dieron a conocer “Los ñáñigos”, de Lydia Cabrera. Era un trabajo desafiante en el que la etnóloga se refirió a los abakuá como una zona poco estudiada en la etnografía insular.

Franz Fanon y el “hombre nuevo”

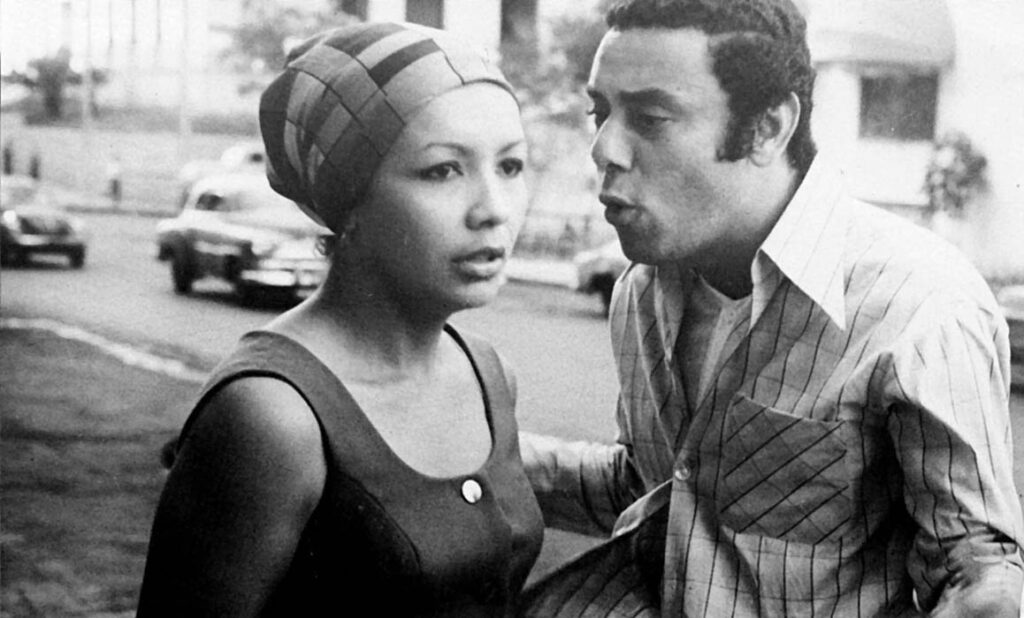

Es lógico que estos pensadores tuvieran una influencia importante en aquellos jóvenes intelectuales afrocubanos, y, también, en Sara, quien lo hizo patente en más de una ocasión a través de su documentalística y lo llevó como una de las problemáticas de su filme De cierta manera.

La obra de Fanon, Los condenados de la tierra, se publicó en Cuba a inicios de los sesenta, allí Sara leyó las advertencias de Fanon sobre las enajenaciones y los peligros que pueden afectar a los pueblos salidos del colonialismo: el dirigente que padece el culto a la personalidad, el miedo a la cultura occidental, el negar la cultura del pasado, especialmente la africana, para aceptar como única cultura aquella que era creada por la revolución. Y la idea de Fanon sobre el hombre nuevo, tan en boga en aquellos años, y totalmente diferente de la de Ernesto Guevara, debió de ser otra de las razones que llevó a la cineasta a Isla de Pinos. La cineasta buscaba respuestas en aquellos jóvenes olvidados y marginados como “Los vikingos” de Una isla para Miguel y En la otra isla.

Otra cosa es Isla del Tesoro. No es este documental un resumen de los documentales anteriores como ha dicho parte de la crítica. Al mirar desde hoy Isla del Tesoro, nombre turístico que se le quiso en un momento dado endilgar también a Isla de Pinos, se puede reflexionar que al ser demolido, por orden del gobierno, el gran edificio del Presidio Modelo, se borraba una página no grata, pero importante de la historia insular.

Pero también, cuando Sara filmó este corto todavía estaban vivas en la memoria popular las terribles imágenes de los asesinatos, torturas y violencia sin límites a los que fueron sometidos los presos políticos de la isla entre 1959 y 1965. Castro mandó a cerrar el Presidio Modelo no por lo que allí ocurría a partir de sus propias órdenes, sino porque ya comenzaba a trascender al mundo y amenazaba con ser un nuevo escándalo internacional como el de los fusilamientos indiscriminados en los primeros años de la revolución.

“En aquellos momentos poco se publicaba en la isla acerca de la presencia de las culturas africanas.”

Por otro lado, Sara intuyó, a partir de Fanon, que el “hombre nuevo” no se moldeaba con arcilla, a la manera del Golem checo. Y tampoco podían ser así formados como estatuillas los elegidos por el sistema para ser sus representantes ideales. No bastaba aquello de “Pioneros por el comunismo: seremos como el Che” para que apareciera el supuesto y más que hipotético hombre nuevo. La mirada de Sara está marcada por la historia, la cultura, la antropología y los subalternos. Allí se fundamenta un cierto humanismo fanoniano, que se refleja en su obra documental. Ese es su concepto del subalterno, que no es solo el que está en las márgenes, sino también aquellos que no pueden incorporarse fácilmente a los nuevos espacios y son llevados a “educarse”. Porque ella comprendió muy bien a Fanon cuando leía en Los condenados de la tierra:

Él lo sabe: ese hombre nuevo comienza su vida por el final; se sabe muerto en potencia. Lo matarán: no solo acepta el riesgo, sino que tiene la certidumbre; ese muerto en potencia ha perdido a su mujer, a sus hijos; ha visto tantas agonías que prefiere vencer a sobrevivir; otros gozarán de la victoria, él no. está demasiado cansado. Pero esa fatiga del corazón es la fuente de un increíble valor. Encontramos nuestra humanidad más cerca de la muerte y de la desesperación, él la encuentra más allá de los suplicios y la muerte. Nosotros hemos sembrado el viento, él es la tempestad. Hijo de la violencia, en ella encuentra a cada instante su humanidad: éramos hombres a sus expensas, él se hace hombre a expensas nuestras. Otro hombre: de mejor calidad.8

La visión de Fanon parte, como ya he dicho aquí, del hombre como ser humano envuelto en su lucha como sujeto social, pero sobre todo, como ser humano. Para Ernesto Guevara el concepto de hombre nuevo, aunque parezca una contradicción, está muy alejado del humanismo real. Para el argentino Guevara las bases de ese hombre por él desarrollado en El socialismo y el hombre en Cuba están condicionadas por lo siguiente:

Los dirigentes de la revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos no aprenden a nombrar al padre; mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar la revolución a su destino; el marco de sus amigos responde estrictamente al marco de los compañeros de la revolución. No hay vida fuera de ella.9

No se puede obviar la concepción que tenía Fidel Castro acerca de ese hombre nuevo que nunca se ha visto en la isla. Ya en 1967, Castro definía los valores supuestos que tendría la juventud cubana en el siglo XXI, en un discurso pronunciado en Isla de Pinos. La decisión de convertir esa parte de Cuba en un gran campo de trabajo forzado para jóvenes y allí modelar al “hombre nuevo” ya estaba tomada: iba a ser una especie de laboratorio del Dr. Jekyll.

Racismo, censura y represión en la Cuba de los sesenta

Pero el interés de estos jóvenes simpatizantes del Black Power por los pensadores antillanos tenía también otras condicionantes. Las más importantes fueron la ominosa presencia del racismo en la isla y los problemas que de esto se derivan en la esfera de la cultura. La negación de la presencia africana como componente de identidad y de aquí la represión de todo culto religioso de origen afro (de hecho también reprimieron el judeocristiano, como si la única religión posible fuera el marxismo, algo altamente significativo), entre otros aspectos, actuaron como detonantes para buscar respuestas que no podían estar ni en el marxismo, ni en el gobierno.

Aquel grupo de jóvenes se enfrentó, como ya se ha señalado aquí, a ese ideologismo represor, decadente y anquilosado que respondía a las indicaciones de Moscú. Ellos, insisto en esto, abrieron el camino a los Estudios Coloniales y Postcoloniales, a los Estudios Subalternos, tendencias donde nada se reduce a un solo concepto y lo que importa en realidad es el HOMBRE con mayúsculas y en su compleja organicidad, lejos del reduccionismo marxista. Hasta hoy, esas teorías sin disciplinas, se mantienen ausentes de los planes de estudios de las universidades de Cuba; no es casual: su pluralismo es intolerable para todo régimen totalitario.

Sara fue amiga de intelectuales, artistas, músicos, cineastas. No solo cubanos, sino también de otras latitudes. Uno de esos amigos fue el cineasta brasileño Glauber Rocha, quien lamentó la noticia de la muerte de Sara en carta a Alfredo Guevara. Al escritor español Juan Goytisolo, como recuerda su hija Iddia, se lo llevó con ella a la filmación del memorable documental De bateyes, en 1971, justamente en el año en que Castro increpaba histéricamente a todos los intelectuales foráneos que habían apoyado a Heberto Padilla. Y Goytisolo fue uno de ellos, pero eso no le importó a Sara.

También transgredió aquellas absurdas medidas emanadas del I Congreso de Educación y Cultura, al iniciar De bateyes con la lectura de un texto realizada por Pablo Armando Fernández, quien era amigo personal de la cineasta. Heberto Padilla había señalado a Pablo Armando como uno de los escritores confundidos que, además, tenía el “pecado” de la homosexualidad. Fue valiente y retadora la cineasta al hacer todo esto. De bateyes nunca se estrenó.

“La mirada de Sara está marcada por la historia, la cultura, la antropología y los subalternos.”

No es posible entender el corpus creativo de la cineasta sin examinar el difícil contexto cultural en el que desarrolló su obra, pero tampoco es posible abarcarlo en este libro, dado que los años sesenta y setenta siguen siendo, en el terreno de la investigación cultural, un período que apenas comienza a ser analizado hasta hoy, al menos con un espíritu crítico cabal. Resultan imprescindibles trabajos sobre esa época en general, o sobre Sara en particular, como los de Abreu, Martiatu, Sierra Maderos, Zurbano, Lilian Guerra, Liliana Martínez, Julio César Guanche, Jorge Fornet, entre otros cubanos; así como los de las académicas brasileñas Sílvia Cesar Miskulin, Marina Cavalcanti Tedesco y Mariana Martins Villaça, el chileno Ignacio del Valle, o la ensayista argentina Claudia Gilman, entre otros estudiosos, se hacen imprescindibles para entender estos años.

____________________

1 Fernando Martínez Heredia: “A 50 años de Palabras a los intelectuales”, p. 12.

2 Nancy Morejón: “Mas yo existo”. Entrevista realizada por Vanessa Pérez-Rosario. City University of New York (CUNY).

3 Cfr. Alberto Abreu: “La encrucijada entre las viejas y nuevas epistemologías raciales”, en: revista Cuban Studies, Universidad de Pittsburgh, No. 48, 2019, pp. 56-70.

4 Ibíd., pp. 56-57.

5 Ibis Hernández Gómez, hija de Sara, me refirió lo siguiente: “Dicen que mi casa en 19 y 26 la visitaron personas pertenecientes a la Black Power, pero eso no significa que Sara fuera integrante del movimiento”. E-mail a Olga García del 4 de abril de 2024. Ibis Hernández señala esto desde lo que le han dicho, pero es un dato importante porque, perteneciente o no al movimiento, queda evidenciado su vínculo con él. Además, Ibis era muy niña.

6 Alberto Abreu Arcia: Entrevista a Juan F. Benemelis realizada el lunes 17 de octubre del 2011, en: “Las encrucijadas entre las viejas y las nuevas epistemologías raciales”, en: revista Cuban Studies, Universidad de Pittsburgh, No 48, 2019, pp. 67-68.

7 Entrevista de Alberto Abreu Arcia a Juan Felipe Benemelis, en: revista Cubans Sudies, No 48, 2019, pp. 3-4.

8 Frantz Fanon: Los condenadosde la tierra. Prólogo de Jean-Paul Sartre. Traducción de Julieta Campos. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1963, p. 15.

9 Ernesto Guevara: El hombre y el socialismo en Cuba. Ed. Siglo XXI. Colección América, México, 1977, pp. 16-17.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder