Entrevista | ¿Por qué las cubanas no hemos tenido a Aida Bueno Sarduy como referente afrofeminista?

Considerada “desafecta" al régimen cubano y privada del acceso a la universidad, la antropóloga y cineasta Aida Bueno Sarduy rehizo su vida en el exilio, desde donde ha realizado importantes aportes sobre diáspora africana y cultura negra.

PARTE I

Pensar las negritudes en Cuba ha estado por más de sesenta años plegado a la ideología marxista que nada tiene de pensamiento negro y sí mucho de supeditación a figuras blancas como la de Fidel Castro.

Quienes vivimos bajo la bota del dictador sabemos que ganar espacios significaba bajar la cabeza y que no hay nada másjudeocristiano, más racista, más colonialista que la liturgia y el estructura del Partido Comunista de Cuba. Los años ochenta y noventa fueron años tenebrosos justamente por este contexto que se ha contado a conveniencia. ¿A cuánta gente le fue negado estudiar por su orientación sexual o por sus creencias religiosas? ¿Cuánto talento nos hemos perdido generaciones de cubanos por la política de blanqueamiento y exclusión de la revolución socialista? ¿A cuánta mediocridad hemos sido condenados?

Aida Bueno Sarduy es cineasta, doctora en Antropología Social y Cultural, y experta en diáspora africana en América Latina, cultura negra y relaciones interétnicas. Una enciclopedia que respira, que es sensible a lo que la gente llama “el tema Cuba” y que no se atreve a llamar “dictadura” por miedo a perder espacios y que sin embargo, ella tiene claro, y lo reivindica cada vez que tiene una oportunidad. A Bueno Sarduy hay que consultarla una y otra vez e intentar recuperar el tiempo que nos hemos perdido de ella.

Bueno Sarduy vive en España y salió de Cuba en 1991, lo que hace que su formación universitaria haya sido fuera de la isla aunque ella afirma: “yo soy una investigadora cubana” y cuenta cómo sucedió todo.

La salida

“Una de las cosas que desencadena mi salida del país es cuando en Cuba me niegan el derecho a la educación superior, porque en todo mi periplo por las instituciones educativas preuniversitarias, no fui pionera, mi familia es religiosa por ambas partes, no pertenecíamos al Comité de Defensa de la Revolución (CDR), no participábamos en ninguna actividad, ni siquiera en un trabajo voluntario. Nunca fui a la escuela al campo. Nunca en mi vida he puesto los pies en la Plaza de la Revolución, ni asistí en persona a ningún discurso de Fidel Castro. Entonces nosotros éramos “gusanos”. Así nos etiquetaron en algún momento de nuestra vida”, pero el castigo en estas sociedades nunca termina con la exclusión.

“Era una jovencita perseguida por este régimen a pesar de tener un expediente académico brillante y de ser muy respetada tanto por los profesores como por los compañeros. No pude entrar en la universidad porque ellos me comunican que soy una persona ‘desafecta al régimen’”, y confiesa que es un título que lleva con honor en la vida.

“Ahí me gestiono una beca para ir a estudiar a México. En aquel momento yo pensaba que querría ser médico y consigo en México una beca completa para estudiar medicina. El gobierno cubano me negó la salida como estudiante porque los únicos estudiantes que salían de Cuba autorizados eran para ir al bloque socialista a estudiar, y yo no podía gestionar una beca por mi cuenta así como así. Para irme del país tenía que ser de manera definitiva”, así le informan.

Hasta el 2013 los cubanos necesitaban una carta gubernamental que les autorizara viajar, y en la mayoría de los casos ese viaje era sin retorno. Cualquier gestión que se hiciera a título personal debía pasar por los registros del Ministerio del Interior.

“A partir de ese momento, lo único que hago en Cuba es intentar ver de qué manera me puedo ir porque veo que no es un lugar para mí. Hasta que consigo irme en el año 1991 por una vía obviamente ilegal, que no me permite especificar exactamente cómo fue ese camino, porque las personas que me ayudaron también asumieron ciertos riesgos y entonces toda mi carrera se hizo fuera de Cuba”, y así transcurrieron 13 años sin poder ver a su familia ni viajar de visita a Cuba.

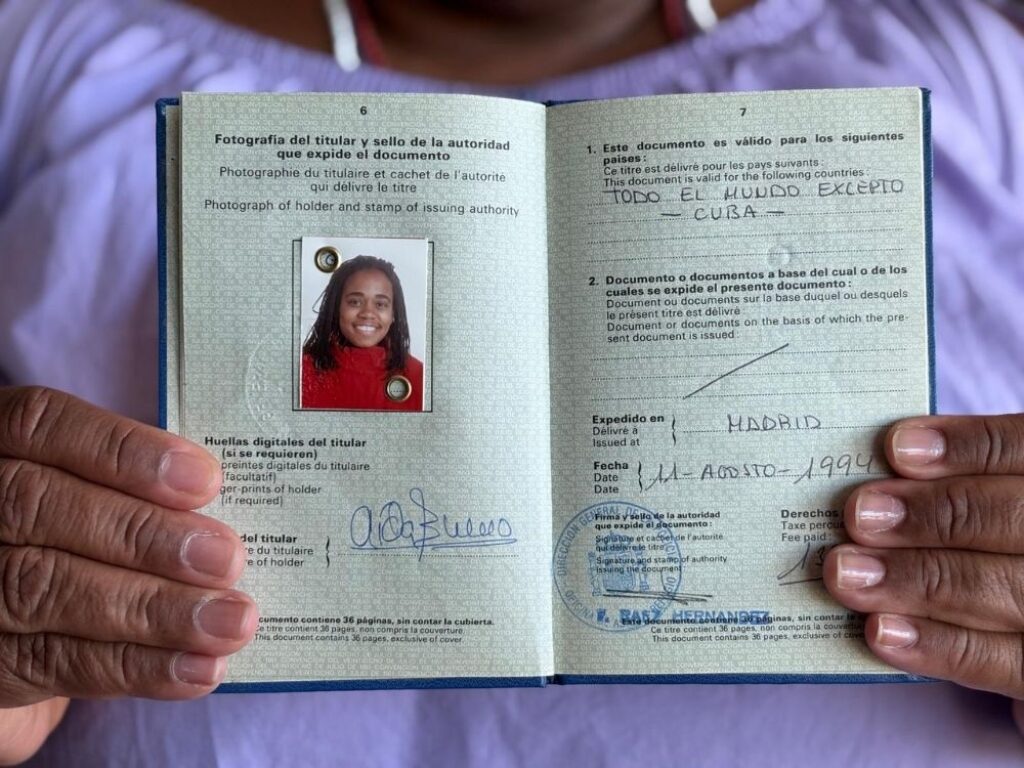

“Yo no he sido solamente disidente verbal. Yo he sido considerada refugiada por el Alto Comisionado de las Naciones, por el ACNUR, he presentado mi caso por este impedimento del gobierno de permitirme acceder a los estudios superiores. He viajado muchos años con un pasaporte de las Naciones Unidas y de la Convención de Ginebra” y en consecuencia a Cuba no le ha interesado su trayectoria ni los aportes que ha hecho dentro del afrofeminismo.

Al régimen ni a las feministas blancas cubanas les ha interesado saber del “feminismo de barracón” que ha acuñado desde su experiencia Bueno Sarduy en contraposición con la “habitación propia” de Virginia Woolf a la que no hemos tenido acceso ningunade las mujeres feministas negras.

“A Cuba no llegan las cosas que yo he escrito. Cuba no tiene ningún interés en saber la trayectoria que yo he hecho dentro del afrofeminismo y por lo cual mi tesis doctoral y mis aportaciones, mis artículos son frecuentados, visitados por muchos y muchas especialistas, porque evidentemente imagino que Cuba no tiene ningún interés en conocer el trabajo que ha hecho una persona que es disidente de ese régimen como yo lo he sido”.

“Ahora, mi carrera como cineasta, con Guillermina, que es una película que ha sido programada en la selección oficial de más de 17 festivales en el mundo, incluido los cuatro más grandes festivales del mundo de cortometrajes, fue rechazada en el Festival de La Habana”.

“Es una cosa dolorosa sobre la que no puedo hacer mucho, en el sentido de que el régimen cubano tiene esa aspiración de controlarlo todo, de decidir qué las personas tienen que leer, qué tienen que saber. Y en esa obsesión, pues consigue apagar muchas voces, entre ellas la mía. Pero ojalá que algún día en las estanterías de la Universidad de La Habana pueda estar mi tesis doctoral, sobre el liderazgo de las mujeres en el Changó de Recife y sobre los cambios que ocurren dentro de las religiones cuando las mujeres están o no al frente de la casa religiosa. Ojalá que puedan leer los artículos que he escrito para revistas en Estados Unidos. Pero eso, lamentablemente es lo que tiene un régimen totalitario”.

El cine

“El cine fue una añoranza para mí, porque me crié en una familia en Cuba, con mi madre que era religiosa de una religión fundamentalista, que abandoné afortunadamente siendo muy joven. En aquel momento, porque hoy es muy diferente, los pastores de la iglesia pensaban que tener una televisión en tu casa era como tener a Satanás en la sala reinando en tu vida. Entonces, aunque mi padre era marino mercante y yo pude haber tenido la primera televisión en colores de Cuba, venida de Japón, de los viajes de mi padre, mi mamá prohibió que en mi casa entrara la televisión” y lo que tenían era un proyector ruso.

“Aprendo a ver el cine sin sonido y sin movimiento. Y aun así ese proyector me fascina”, y comparte un recuerdo que la une desde la raíz a más de una generación de cubanos que soñamos con crear, “que mi madre pusiera en el cuarto, un día de lluvia, esa sábana blanca y ese proyector y empezara a pasar ese rollito cuadro a cuadro, a contarnos a mí, a mi hermano una historia, eso para mí era lo más grande. Probablemente, sin yo saberlo, algo dentro de mí ya se había despertado con la magia de esa luz que se enciende y aparecen imágenes sobre una pantalla”.

Pero en su caso el deseo no viene solo de la nostalgia sino del entendimiento, de la conciencia que irradia a todo su trabajo.

“Realmente siento el deseo de hacer cine cuando me voy dando cuenta que no hay un registro audiovisual de mujeres negras con las que me identifique”, un registro que no existía ni existe en Cuba.

“Me voy de Cuba en el año 1991 y no conocía ni siquiera las obras de Sara Gómez. Jamás escuché el nombre de Sara Gómez. La conocí después, fuera de Cuba”.

“Para realizar mi tesis doctoral hice trabajo de campo en Brasil durante ocho años, y tuve el privilegio de conocer a grandes sacerdotisas del Candomblé, Iyalorixás, como se les llama. Tengo el registro sonoro de muchas horas de grabaciones con ellas, que es lo que da origen a mi tesis, pero sentí y todavía siento un profundo dolor por el hecho de no tener un registro audiovisual”, pero solo fue el punto de partida para pensar en el cine.

“Y me propongo, cuando saliera doctora de la Universidad Complutense, hacer un curso de cine documental para, en la medida de mis posibilidades, romper con este maleficio que no nos permite vernos en las pantallas donde yo me quiero ver, que no me permite tener un registro de estas mujeres como yo” y se refiere a tantas mujeres negras de las que no ha quedado nada de imagen pero que han cambiado el curso de muchas historias.

En seis meses ya se había anotado en un curso de cine documental que duraría tres semanas. Y fue tan certero que supo mostrarle lo que debía investigar si quería ser algún día cineasta. Se pagó clases de cámara y aunque “entendí que por mi edad no iba a poder estudiar cine, ni dedicarme tres años a ir a ningún lugar a estudiar cine, sí sabía que podría contar historias y escribir las historias y dirigir esas historias”.

“Estudié durante un año clases de cámara en mi casa, con un gran cámara de Televisión Española que me enseñó muchas cosas sobre los planos, para que yo pudiera pedirle a un director de fotografía cómo quería filmar, las cosas que yo quería hacer. Me pagué clases de análisis cinematográfico para entender el lenguaje audiovisual. Y en un determinado momento me vi capaz de hacer mi primera película”.

1939 días

La primera historia que contó fue sobre una persona sin hogar que dormía en la puerta de un banco en Madrid, con la que tuvo una amistad durante dos años.

“La película se llama 1939 días, porque el día que fui a filmar a este hombre que dormía en esas cajas y que cada día armaba y desarmaba esa pequeña habitación en la puerta del banco. Le pregunté el día antes de filmarlo, si él se recordaba cuánto tiempo llevaba ahí, y me sorprendió muchísimo que una persona en situación de calle pudiera recordar los meses, semanas y días que llevaba ahí”, cuando Bueno Sarduy consultó el calendario eran exactamente 1939 días e hizo una película de 6 minutos.

“Cuando presenté el proyecto a los profesores del curso de cine, uno de ellos me dijo que yo ya era cineasta, y no lo sabía, por la manera que quería hacer la película, que era raro que un estudiante de cine, la primera cosa que querría hacer fuera esa”, ella solo entendió el alcance de las palabras del profesor cuando adquirió una mayor cultura cinematográfica.

“Y a partir de ahí, con mi propio dinero, con mis propios recursos, porque tenía la suerte de estar pluriempleada en cuatro o cinco universidades, empecé a hacer mis obras”.

Aida Bueno Sarduy ha sido profesora en New York University, Boston University, Stanford, Hamilton College y Middlebury College.

“Guillermina, después Joaquina de Angola, y empiezo esa trilogía de Referencias biográficas: afrocentrando la mirada de las mujeres negras. Son tres filmes que llevan nombres de mujeres Guillermina, Joaquina de Angola y Ana Borges do Sacramento, que son de mi otra vida como investigadora de archivo de mujeres y niños esclavizados en Brasil, siglos XVII y XIX”.

De eso que ella llama su “otra vida de investigadora” también le salen las ganas de hacer cine y cuenta que “nuestros documentos, que tienen el último rastro y vestigio que tenemos de algunas de nuestras ancestras, están esperando pacientemente a que los insectos litófagos y la humedad acaben con ellos, sin que a nadie le importe absolutamente nada, porque en la manera en que están archivados y guardados, desaparecerán. No están en ninguna cámara acorazada con un sistema pensado para protegerlos del deterioro. Están descomponiéndose hasta que lleguen a desaparecer” y cree que rescatar algunos de los nombres era algo “mínimo” que podría hacer por la mujeres negras porque sus referentes todos fueron mujeres que le cuidaron, le cantaron, le enseñaron a contar historias y a leer.

El regreso

“Cuba no respeta a nadie” y se refiere al régimen. “Si no me respetó a mí como cubana, para que pudiera vivir en mi país, si no me permitió a mí ingresar en la universidad, ¿por qué me iba a permitir como investigadora hacer una investigación libre en Cuba?”

“Ojalá que las Referencias biográficas: afrocentrando la mirada de las mujeres negras en vez de Joaquina de Angola y Ana Borges do Sacramento, tuviera tres nombres de mujeres cubanas. Guillermina sí es cubana. Por lo menos tuve la oportunidad de acceder a una historia”.

“Claro que me hubiera gustado muchísimo, pero Cuba no tiene en este momento ninguna garantía para que una investigadora libre como yo y autogestionada, pueda hacer una investigación en total libertad y que se respete ese material recabado y que se respete mi persona durante ese periodo”.

“El gobierno cubano jamás me permitiría trabajar con la libertad y el profesionalismo con que he podido trabajar en Brasil, yendo libremente a cualquier casa de candomblé a entrevistarme con quien me lo concediera, grabando mis entrevistas, pudiendo pasar meses en ese país de manera autorizada como investigadora y con mi carnet de investigadora accediendo a cualquier centro de investigación”.

Y está segura de que “tendría a la Seguridad del Estado soplándole en el cogote, preguntándome, interrogándome” y cuenta lo que le sucedió a una amiga.

“Tengo una amiga de los Estados Unidos que hizo una investigación autorizada en Cuba y aun así semanalmente recibía la visita de la Seguridad del Estado para cuestionar esa investigación. Yo ni me imagino investigar en esas condiciones”, por eso y otros motivos no ha podido tributarle ninguna de sus obras a Cuba.

Para el regreso Bueno Sarduy lo tiene todo pensado, pero será en cuanto “ese régimen deje de existir. Ojalá que sea pronto, porque me encantaría ir a Cuba, porque hay muchísimas mujeres a las que me encantaría dedicar una de mis obras de la manera en que yo lo trabajo”, y tiene en mente a quién le dedicaría su primera película.

“Lo tengo todo ya pensado, pero es incompatible con un régimen que persigue y que encarcela a personas simplemente por estar en contra”.

María Matienzo

La Habana (1979). Escritora. Realiza la columna de opinión «Mujeres de Alas», en la Revista Alas Tensas. Ha colaborado como periodista en medios y revistas como Cubaliteraria, Havana Times, Diario de Cuba, El Tiempo en Colombia, Hypermedia Magazine, Programa Cuba y Connectas. Sus reportajes han sido publicados en una compilación de ediciones Samarcanda, España, bajo el título Apocalipsis La Habana (americans are coming). En el 2020 publicó la novela Elizabeth aún juega a las muñecas (Editorial Hurón Azul) y el libro Orquesta Hermanos Castro: la escuelita, sobre la historia musical olvidada (Unos & Otros Ediciones ). Fue reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) como Women Journo Heroes. Sus reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en el diario CubanetNews.

La Dra. Aida Bueno es un altisimo referente intelectual para las mujeres negras y cubanas en particular. Para mi, conocerla y tener su amistad ha sido algo trascendental e inspirador. Gracias, Maria Matienzo, por visibilizar su proeza de vida y obra.