Manuel López Oliva: “El arte, como lo humano esencial, no tiene fronteras” (parte 1)

“El primero que no es libre es quien asume la censura como la única vía de enfrentamiento a las opiniones, valoraciones y concepciones opuestas.”

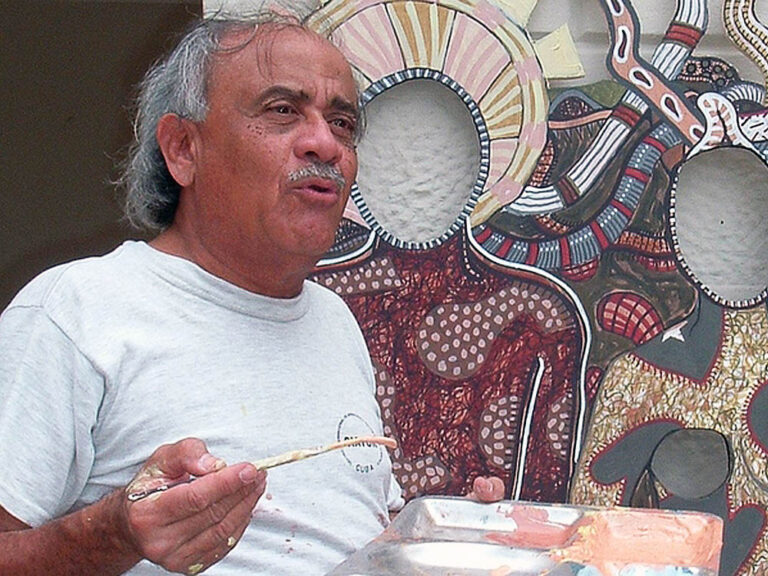

Una mezcla de sentimientos que no se olvidan, que vienen con la niñez y el espíritu de la inocencia de un artista que ha ido formándose en el recinto salvaje de lo natural es lo que nos hace llegar a Manuel López Oliva, pintor de rostros que no escudan signos ocultos, sino transparencia, donde el bordado y el tatuaje suturan a la par de una artesanía que permanece en sus pinturas como símbolos, como la piel que nos cubre.

Manuel es excelente crítico, filósofo agradecido del conocimiento. Tan cerca de la Literatura como de los escritores que dieron luz en diferentes épocas, y que fluyen tranquilamente por cada uno de sus espacios creativos. Es interesante diluirnos junto a la mezcla de sus pinceles. Ha sido profesor de pintura en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey y en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. También ejerció, hasta el 2004, la función docente en la Facultad de Artes Plásticas del Instituto Superior de Arte de Cuba. Ha participado con exposiciones personales y colectivas en galerías de diferentes países del mundo. Ha recibido múltiples reconocimientos, la Distinción por la Cultura Nacional, Premios Nacionales e Internacionales, entre otros.

La artesanía y los bordados, como un vicio, van acompañándolo por ser desde niño lo que más viera a través de su familia y su padre pintor. No pasa uno por la vida sin sentido. Las máscaras son como poemas del alma, o un descubrirse a fondo por el significado textual de un enmascaramiento a través de la naturaleza del cuerpo, trabajando siempre con tesón a la orilla del tiempo, ilustrando además libros de escritores premios nacionales de literatura, portadas de revistas y vitrales.

Toda verdadera obra de arte es una provocación

El vacío y las serpientes como lenguas infinitas, parecen obsesiones en su obra, signos llenos de sentido e inquietantes ambigüedades ¿Son una búsqueda de lo que ansía el pintor en su interior, o es solo lo visual con máscaras?

Un artista-artista no es del todo consciente de aquello que genera. El arte pone de manifiesto también lugares oscuros de la conciencia, facetas del ser que se rigen por la actividad inconsciente (o como decían Freud, Jung y los surrealistas: “subconsciente”). De ahí que no pueda responderte con un 100% de certeza y tenga que dejar parte de la respuesta a tu íntimo campo personal, a la esfera imaginaria de tu condición de mujer-poeta, es decir, para que sea respondida por tu percepción sensible y tu capacidad de reinventar sentidos a partir de las provocaciones inherentes a mi sistema de imágenes plásticas.

Y digo “provocaciones”, porque es eso lo que siempre me he propuesto en mí hacer artístico: provocar. Nunca he querido ilustrar, explicar o traducir pictóricamente motivos temáticos, significados específicos o sensaciones y sentimientos. Coincido ahí con la primera línea del texto Introducción a la Historia del Arte, de Arnold Hauser, en cuanto a que toda verdadera obra de arte es una provocación.

Pero también puedo decirte que eso que tú llamas “vacío”, “serpientes”, “lenguas infinitas”… son signos figurativos de un código poético e indirecto de expresión, que nacieron un tanto intuitivamente y con el tiempo se han ido estabilizando, para darle cuerpo dialógico posible a mi lenguaje visual complejo. Su naturaleza es plural como todo cuanto creo, tienen la utilidad de las letras de cualquier vocabulario, poseen transformabilidad formal adecuable a las distintas obras que concibo, y traen consigo una carga indudable de razón y sinrazón, sugerencia y hasta origen poli-cultural y erótico.

Sí, son presencias deliberadamente ambiguas, imprecisas, polisémicas, capaces de actuar en la estructura abierta y mixta de contenidos que caracteriza a mis realizaciones. Por ello puede que igualmente sean encarnaciones no del todo comprendidas, derivadas de mi personalidad y del contexto humano y social que me condiciona: indicadores de obsesiones y dependencias, de sueños y pesadillas, de deseos y placeres, de pasiones y dudas. Y es así que pueden ser vistas como “máscaras” de los referentes reales y sicológicos que objetivo mediante la peculiar materia del arte por mí asumida.

Máscaras

Las máscaras tienen el significado de lo que se esconde, lo que no se desea reflejar ante el mundo, o la otra cara de lo que se desea cambiar para dar una mejor o peor imagen, el disfraz casi perfecto de quien lo usa. ¿Cómo usted las define?

Hay ―como en todo― máscaras y máscaras, además de “máscaras”. Y si entrecomillo las últimas, es porque me refiero a las que no lo son, aunque lo parezcan. Las “máscaras“ que reproducen en demasía los artesanos urbanos comerciales, o que colocan en sus rostros los bailarines del ballet académico y participan de ciertas representaciones teatrales estereotipadas, han dejado de ser máscaras genuinas para convertirse en simulacros aparentes y vacíos del enmascaramiento. Son simples objetos de ornamentación o elementos del atrezzo.

Las máscaras que habitan en mis cuadros y dibujos aspiran a mantener el sentido legítimo de su nombre genérico, y cumplir así las funciones que las han tornado arquetípicas y simbólicas durante siglos de simulación, dobleces y actuaciones históricas de los hombres. Traigo a las máscaras bien adentro como diseño, porque las pintaba en el taller manzanillero de mi padre, donde se hacían máscaras y demás componentes de las festividades carnavalescas locales.

Pero llevo también implícita en mi filosofía de vida la noción de máscara como recurso de los papeles protagónicos o secundarios, y cambiantes, que suelen asumir los individuos por necesidad de supervivencia, como arma de ataque protegido, y para no evidenciar su identidad. Durante los carnavales de Venecia noté que el uso que allí se hacía de máscara sobre máscaras era una metáfora clara del comportamiento universal humano.

“He visto cada día a gentes que parecen poseer un rostro natural, cuando lo que en verdad llevan no es otra cosa que una máscara moldeable.”

Desde entonces supe que hay máscaras evidentes y máscaras invisibles, máscaras verbales y máscaras emocionales, máscaras que asustan y máscaras tentadoras, máscaras del deseo y máscaras del placer, mascarones de la liturgia política y “mascaritas” faranduleras del aquelarre cotidiano. He visto cada día a gentes que parecen poseer un rostro natural, como parte orgánica de su fisonomía, cuando lo que en verdad llevan no es otra cosa que una máscara moldeable y de muy pensados gestos.

Decir máscara es contar con su dimensión tácita de significante e igualmente con sus significados. Una máscara puede ser lo que evidencia o lo contrario, la traducción anatómica elocuente de un estado de ánimo o la cáscara que torna ambigua la esencia del portador, el registro facial de una posición social y ética o el escudo psicológico de las ideas, un indicador del proyecto ideal que se tiene respecto de sí o el disfraz seductor, el “retrato” imprescindible del actuar hipócrita o la imposición de un sobre-papel que influya positivamente en la conducta pública del “enmascarado”.

La historia muestra variantes de arte-máscara, discursos-máscaras y mitos-máscaras. La extensión del dominio antropológico, legal, semiótico y estético de la máscara es tal, que hasta la bondad, el amor, los temores y la firmeza frecuentemente se manifiestan valiéndose de sutiles e involuntarias mascaradas.

Es por su abarcadora presencia en todas las esferas de la sociedad, el estado, la cultura y la subjetividad humana, que le asigno a la máscara condición polivalente en mis operatorias artísticas.

Arte y libertad

¿Alimentar deseos, explorar sentimientos, denunciar con la crítica y con el arte son un modo de ser libre?

Pues claro que sí. No existirá libertad absoluta mientras “el reino de la necesidad” perdure sobre el Hombre, incluso hasta en los ámbitos del arte. No se podrá pensar en una existencia plenamente libre en sociedades donde predominan viejas formas interpersonales o estatales de sujeción o dependencia, o se sigan inventando otras nuevas, aunque de signo inverso. De ahí que el artista devenga ―generalmente, y quizás sin entenderlo en su medida exacta― un proyecto diverso, contradictorio y complejo de libertad.

Es eso lo que no pocas veces genera conflictos entre los profesionales del arte y el modo de organización social o estatal; entre quienes viven lo artístico como una experiencia íntegra de la personalidad y aquellos (sobre todo los funcionarios políticos y administrativos) que suelen priorizar más lo general, la lógica de estructuras y cargos, el diseño y el sentido del proyecto vistos desde los fines del negocio empresarial privado o del Estado como representante de la Nación.

Esa vocación libérrima de ser y decir de los artistas auténticos ―de aquellos que no anteponen la ganancia comercial o la búsqueda oportunista de status― constituye una suerte de “boceto” anticipado de lo que ha de ser la condición humana en un futuro (si llega) de desarrollo material y espiritual armonioso a nivel de cada país y de la comunidad internacional. Si consideramos que la evolución biológica e intelectual del hombre fue también un emanciparse relativo de su dependencia originaria de la naturaleza, podríamos entender mejor el carácter casi “natural” (lo cual no implica ser seguidor de Jean-Jacques Rousseau) de la tendencia acusada del artista hacia el ejercicio de la libertad.

Se trata, entonces, de que en los creadores del campo estético se manifiesta cierto grado de anticipación respecto de lo que debía ocurrir en todos los sectores de la vida social: el despliegue de la libertad de cada uno como base de una intensa relación de los individuos con la práctica de libertad en todos.

Pero esto, que es indudablemente una utopía para la totalidad de la masa humana, funciona como algo normal en el tejido vital de los artistas. Pues sin libertad de la mente, de la sensibilidad y de la imaginación, no sería posible que un productor del arte concibiera obras nuevas, distintas, osadas y capaces de registrar facetas un tanto inéditas de la realidad y la subjetividad.

“Ser artista de verdad supone la certeza íntima y en parte expresada de sentirse libre.”

Podríamos decir, incluso, que ser artista de verdad (y no sólo amateur o interesado en los resultados financieros posibles del oficio “artístico”) supone como condición sine qua non la certeza íntima y en parte expresada de sentirse libre. Libre para combinar posibilidades constructivas y técnicas aportadas por la historia mundializada del arte, libre de subvertir o negar creativamente las convenciones y normas estéticas de la esfera de actividad desarrollada, libre de sincretizar las imágenes, libre de asumir como vehículo artístico cualquiera de los medios y espacios que contenga la realidad y la cultura, libre de convertir los placeres de la percepción y del espíritu o el cuerpo en sustento de la invención de poéticas y lenguajes, y libre de pensar y manifestarse sinceramente en la obra y en otros canales admitidos.

Cabe para el artista, quizás más que para otros profesionales y tipos de personas, la posibilidad de ejercer cualquier modalidad de la libertad, siempre que estas no perjudiquen a otro individuo, afecte la ética social compartida o atente contra el derecho a vivir de los demás.

Un componente de la conciencia artística de libertad es la capacidad de revelación, de acercamiento a la verdad, de sistemático despliegue de la honestidad y de lo que se siente. Así, la crítica y la invectiva ―sean de manera dramática o por conducto de la sátira y las imágenes indirectas― resultan actitudes coherentes con ese asumirse como necesariamente libre, del profesional del arte.

“Alimentar deseos, explorar sentimientos, denunciar con el arte” ―como señalas en tu pregunta― es tan legítimo como dejarse llevar por otras temáticas, campos de exteriorización u opciones de los procesos imaginativos. Aceptar normalmente todo cuanto implique un acto de amor, de transparencia vital, de relación dialógica con sus coetáneos, de indagación dentro de sí o en la realidad que incluye a los otros, de placer inspirador y de sentido sensato del deber humano de esclarecer y soñar, supone abrirle cauces diversos al equilibrio psicológico que conlleva operar como individualidad libre.

Arte y realidad

¿Qué lugar ocupa “la realidad” en su pintura? ¿Cuál es su posición como creador y como ciudadano ante esa realidad? ¿Y en qué medida puede afirmarse que “lo real” está en crisis?

Bueno, primeramente habría que precisar a qué realidad te refieres cuando me interrogas sobre el lugar que esta ocupa en mi pintura. Porque yo soy realidad, tú lo eres también, y hasta los recursos materiales que uso para concretar mis imágenes plásticas pertenecen a eso tan diverso y extenso que llamamos realidad.

Pero si a lo que aludes no es a la esfera subjetiva de lo real, a lo que llevamos y se nos desarrolla en la conciencia; sino a la urdimbre de cosas y sucesos, circunstancias y relaciones que conforman la realidad social que nos incluye y condiciona, entonces podría decirte que esta ocupa una proporción significativa tanto dentro de mi constante producción pictórica como de mi performántica ocasional.

Puesto que desde niño me formaron con sentido del mundo circundante y responsabilidad por el destino humano ―lo que debo a mi padre (pintor de pueblo, ”intelectual orgánico”), e igualmente a las tradiciones patrióticas manzanilleras y a la cultura con vocación de servicio que me llegó desde el grupo literario y la revista Orto, cercanos a mi casa―, era normal que llegara a entender mi trabajo en el arte también en función de la sociedad. Aunque nunca como labor subalterna a esta última, ni como práctica panfletaria o inclinación populista.

El arte tiene superiores posibilidades de manifestar lo real, de conectarse con este y de enriquecerlo. En tal dirección, la realidad social presente dentro de mi obra artística es ―sobre todo― el resultado de una mediación subjetiva encarnada en mi personalidad. Lo real que expreso, me contiene. La realidad a la que aludo de modo vivencial, apasionado, valorativo, crítico, es aquella que ha penetrado en mi campo de referentes vitales y simbólicos, convirtiéndose así en materia prima de operatorias estéticas. Y puedo afirmarte que no se trata de un único costado o tema de la realidad, sino de todo cuanto he vivido y conocido, fundido y sintetizado, a la vez que devenido ámbito integral generador de los “textos visuales“ que me expresan.

De lo que acabo de explicarte, podemos derivar un aserto: asumo mi vínculo con la realidad aludida de manera activa, desde mi pensamiento cultural y filosófico, con espíritu de duda e inconformidad consecuentes. No puedo aceptar comportarme como un ente inerte, o simplemente un “productor de reflejos” de lo que veo y disfruto individualmente dentro de las coordenadas reales.

Quizás eso tenga que ver también con un tiempo de formación simultánea como hombre pensante y artista que tuve en los años 60, cuando estudiaba pintura en Escuela Nacional de Arte del habanero reparto Cubanacán, y me sentía simultáneamente interesado ―como señaló en un artículo el escritor y crítico Jorge Bermúdez― por las cuestiones del filósofo y las del pintor. Y también mencionaba Bermúdez la influencia que tuvieron entonces en mí ―junto al Pop Art y la Nueva Figuración― las 3 M: Marx, Marcuse y la Monroe… Ha sido casi “natural” en mí experimentar y procesar integrados lo que es inherente a la razón y lo que corresponde a la imaginación, las percepciones y los conocimientos, los sueños y los placeres, la búsqueda de lo bello y el deseo de verdad, la espiritualidad y la contingencia social.

No por capricho dediqué buena parte de mi existencia ―sin el reconocimiento estatal― a funciones que consideraba útiles en distintos planos de la realidad y la cultura: a la docencia especializada, la crítica y ensayística sobre arte, la fundación de instituciones y proyectos del sector, la tarea de asesor y la siembra de vías de educación pública para el consumo artístico. Más que pensar en articular arte y realidad, he trabajado siempre por una efectiva interacción entre ambos dominios del ser y la subjetividad reales. Y lo hecho en tales acciones, ha sido siempre por fines humanistas y no sólo estrechamente políticos.

“No puedo concordar con quienes se complacen en ser cómodos seguidores de la costumbre.”

Por eso también en el arte o en las demás actividades desarrolladas, he mantenido una postura franca y en consonancia con principios éticos que en parte me vienen de Martí. Así he revelado, sacado metafóricamente a la luz lo torcido de la escena histórica, “retratado” las máscaras de la duplicidad cómplice, ironizado contra lo que afecta el ideal humanista que llevo adentro, exaltado componentes terapéuticos de la conciencia (como lo erótico), y buscado explicaciones al muchas veces lacerante encuentro entre vida social y poder.

Mi conducta de artista y de hombre de Cuba y del mundo habla por mí. Considero que esa ―la posición mantenida por mí como creador y ciudadano― ha de ser la posición justa para quienes laboran en la producción, evaluación e impulso del arte y demás modalidades culturales. No puedo concordar con quienes se complacen en funcionar como epidérmicos emisores artísticos amarrados al “fetichismo de la mercancía”, ser cómodos seguidores de la costumbre o limitarse a las vías enajenadas de hacer arte que satisfacen a funcionarios y “apaga-fuegos” de los estamentos de Poder, manifestarse con motivos hedonistas dentro de contextos provistos de drama y desesperanza (de los cuales se sienten alejados), o cerrase en el estrecho círculo sacralizado de nombres de la profesión, con una suerte de “onanismo del ego” que expande arquetipos equívocos respecto de la imagen social y la responsabilidad de los artistas.

Y en cuanto a lo que hablas de “crisis de lo real”, te respondo escuetamente:

- Toda realidad ―natural o histórica― comprende a la crisis como dimensión interna de su desarrollo.

- Si la crisis se produce como momento de plena agudización de las contradicciones en la realidad y el sujeto individual, puede resultar necesaria y positiva.

- Hay también modalidades de la crisis que expresan decadencia o que sirven para evidenciar que un “cuerpo” o espacio real, y hasta un modo determinado de ser y expresarse, han entrado en estado de inercia y desgaste.

- La solución de toda crisis ―objetiva o de valores y modos― está en el cambio lógico, en la adecuación inteligente, en la renovación dialéctica y en lograr pasar a otro nivel de desarrollo y a contradicciones inéditas.

- Cuba no es ajena, sobre todo hoy, a la crisis que se manifiesta en su realidad social, en la conciencia de las gentes, en el diseño estatal, en los procesos de la cultura y el modo de operar de buena parte de sus creadores artísticos y literarios.

Nunca me he dejado vencer

¿Cómo influyen en su obra las limitaciones, sean económicas, estéticas, ideológicas, propias del artista o del receptor? ¿Cómo ha experimentado la censura a lo largo de su vida como creador?

Aunque hay gentes que parecen contener una buena dosis de masoquismo, no creo que existan artistas que disfruten con el hecho de vivir en medio de limitaciones y hasta penurias materiales de cualquier tipo. Si en la historia del arte nos hemos encontrado con creadores que han hecho su magna obra en lucha sicológica y vital contra la miseria que los ha inundado, eso no indica que se pueda aceptar como corolario del trabajo artístico que a mayor cantidad de carencias económicas, mayor será la calidad y el aporte resultante.

No existe una dependencia mecánica del arte respecto del nivel de riquezas o medios de vida de quien lo genera. Martí mismo, en una de sus sentencias magistrales, dijo: “Jamás sin dolor alguno produjo el hombre obras tan hermosas”. Pero esa es una cita que tiene que ver más con la carga vivencial de la imaginación, con las muy sentidas experiencias convertidas en materia prima de lo artístico, que específicamente con la ausencia de recursos materiales para vivir.

También se debe recordar los casos de profesionales de las artes plásticas con obras portadoras de dramatismo y fuerza expresiva, que en cuanto pasaron a gozar de comodidades y alto nivel financiero, derivaron hacia realizaciones con superficialidad, predominio de lo ornamental, dulces efectismos y motivos signados por la despreocupación evidente respecto de los problemas de los demás.

Debo anotar que he vivido, como la mayoría de los cubanos, limitaciones y carencias; que cuando me gradué en la Escuela Nacional de Arte tuve que asumir sacrificios para poder desarrollarme en el aspecto intelectual y llegar a contar con un itinerario aceptable en la diversa labor que he desplegado; que no he contado con todos los medios que hubiera deseado tener para ganar tiempo en la faena diaria y abordar otros caminos y propuestas más novedosas en la creación; que se me ha excluido por determinadas instituciones o no se me ha propiciado el apoyo efectivo que todo profesional requiere en coordenadas donde pesa el trazado estatal (como son las de Cuba).

“He vivido, como la mayoría de los cubanos, limitaciones y carencias.”

Y que aún hoy estoy restringido en el ejercicio de la pintura, porque mi taller de trabajo ha comenzado a derrumbarse sin remedio… ¡Y claro que todo ello ha pesado negativamente sobre mis perspectivas y mi proyección de artista! Siempre he soñado con pintar cuadros gigantescos, que sobrepasen los seis metros, y nunca he contado con el lugar donde poder ejecutarlos. Pero nunca me he dejado vencer. Y siempre, frente a las dificultades y a las carencias de cualquier especie, he redoblado esfuerzos, soltado lastre (la retirada de la faena del crítico fue en parte “soltar lastre”), buscado alternativas de acción y persistido en mis propósitos esenciales de artífice de la visualidad.

Hubo una lectura de adolescente que me quedó como recuerdo inductivo para situaciones difíciles: me refiero a la novela Amistad funesta de José Martí, que si bien no es una obra narrativa de alta calidad, sí posee valiosas enseñanzas éticas, como la metáfora del protagonista escalando la montaña, en la que cada vez que parecía caer, escuchaba una voz que le decía: “¡Excelsior!”, o sea, “¡Más alto!”; y seguía ascendiendo.

Así mismo puedo decirte que en toda mi producción de pintor se registran mis situaciones concretas de vida, no directamente, sino a través del método creador elegido, de los materiales y soportes usados, de la atmósfera aludida y de elementos semánticos del lenguaje plástico que han integrado determinados cuadros y performances. Te podría señalar cuatro ejemplos:

- las visiones pictóricas sobre cartón que estructuraban una suerte de “cuadro-rompecabezas”, realizadas en los años setentas, cuando tenía que vivir en una apretada barbacoa del cuarto “havanaviejero” de una tía (en Oficios #6), y donde podía pintar sólo imágenes que no sobrepasaran los 60 centímetros;

- un grupo de pinturas con notable oscuridad cromática, que tuve que realizar en mi taller ―durante meses― en condiciones de semi-oscuridad, ya que por razones inexplicables (comunes en nuestro contexto) perdí la electricidad y no lograba que me la autorizaran nuevamente;

- la tela que en el título Ensayo para baile de máscaras / Obra incompleta por falta de imprimación, revelaba lo peculiar de su elaboración, pues solamente pude aplicar el acrílico en la zona donde alcanzó la imprimación de base, porque quedó una parte sin esta (ya que no hallaba gesso en La Habana), mostrándose ahí el tejido de lino crudo;

- El Performance Combinatorio que presenté en la décima Bienal de La Habana, donde sobre el espacio y la expresión corporal de la actriz “Sarruf” se proyectaron texturas digitales derivadas de mis obras y texturas reales de los muros agrietados del que ha sido mi taller de trabajo artístico ―en Mercaderes 2, Habana Vieja― desde 1975 hasta el 2010.

Debo anotar también que aunque mi obra se ubica en una tradición de “pintura de ideas” ―como la de Pogolotti, Carlos Enríquez, Antonia Eiriz y jóvenes de nuestra plástica que irrumpieron a partir del segundo lustro de los 80―, no se trata de un lenguaje lineal, con significado único o sólo establecido dentro de problemáticas expresivas con implicaciones sociológicas y políticas.

El sentido plural, abierto y paradójico que actúa en mis imágenes y performances puede incluir el juicio personal ideológico-político e ideológico-ético, pero nunca como cartel, ilustración o discurso evidente. Se trata de una construcción estética con signos, metáforas, evocaciones y “simulacros visuales” que evitan no sólo la lectura simple y casi noticiosa de las imágenes, sino también la posibilidad de que se demuestre ―por parte de cierta gente del público y los “censores de oficio”― que en lo que hago hay afirmaciones “peligrosas “y “excluibles”.

De ahí que no haya sido objeto de las censuras aplicadas por otros, sino ―cuando más― de la auto-censura casi circunstancialmente común a toda la sociedad, e incluso a los mismos políticos.

“Todo Estado posee sus modalidades de censura, sólo que hay formas inteligentes y cavernícolas de aplicarlas.”

Y puesto que me preguntas mi opinión sobre el acto de censurar, te diría que su existencia es tan vieja como lo son determinadas instituciones donde el Poder es determinante, como la Familia o el Estado. La censura es un instrumento de preservación de la autoridad, de centralización de las decisiones y las tipologías políticas, de defensa de equis concepción y organización del contexto social.

La censura constituye un medio para eliminar la libre expresión de ideas que pueden poner en cuestión, debilitar o suplantar las ideas codificadas en función de las pragmáticas de los poderes históricos. Todo Estado posee sus modalidades de censura, sólo que hay formas inteligentes y cavernícolas, directas e indirectas, psicológicas y policíacas, educativas y hasta anti-éticas, de aplicarlas.

Y sucede que a veces la censura revela incapacidad para la discusión, para el debate y la reflexión convincente, por parte del censurador. El primero que no es libre es quien asume la censura como la única vía de enfrentamiento a las opiniones, valoraciones y concepciones opuestas. En ese caso, el hábito de censurar es un indicador de temor y debilidad.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder