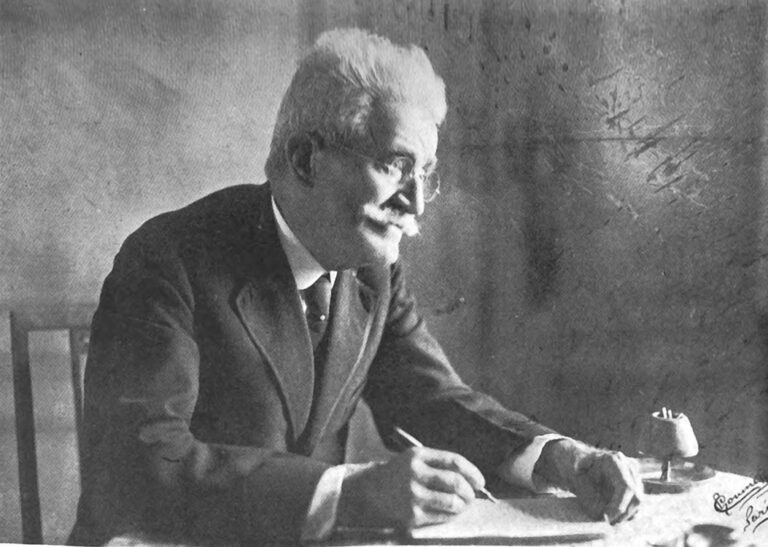

Raimundo Cabrera: un patriota olvidado

“Es necesario volver sobre la obra de Raimundo Cabrera, a quien Martí reconoció por su humanismo, su sentido del respeto y su eticidad.”

Raimundo Cabrera (1852-1923) fue una de las personalidades políticas más interesantes del tránsito del siglo XIX al XX. La lectura de su amplia obra devela todo el difícil mosaico político y cultural de ese período. Abogado de formación, también ejerció como periodista. Escribió importantes libros que tienen el valor de ser parte de una literatura que hoy sería calificada como testimonial. Publicó también una muy interesante literatura de viajes que, por supuesto, está por estudiar. Fue narrador y dramaturgo. En su libro Sombras eternas, de 1919, expresa definitivamente el carácter frustrante de la República. Fue fundador de la Academia de Historia de Cuba, algo que los académicos hoy ignoran. Trágico cuando era preciso serlo, poseía una amplia cultura y su sentido del humor era de una cubanía raigal. Manejaba la ironía desde posturas éticas, como debe ser en los intelectuales de honda talla. En efecto, fue un hombre polémico, pero igualmente honesto a lo largo de toda su vida.

Quizás el silencio alrededor de este intelectual, además de la desmemoria cultural, se deba a su filiación al Partido Nacional Autonomista, del que fue fundador en 1878. En lo personal, considero necesario un breve paréntesis acerca del autonomismo, al menos en cuestiones esenciales.

El movimiento autonomista en Cuba

En una rápida mirada a la historiografía cubana de los últimos sesenta años salta a la luz lo poco que se ha estudiado este difícil tema. Al respecto, la académica española Marta Bizcarrondo, que trabaja esta zona de la historia insular desde hace mucho tiempo, ha afirmado:

La bibliografía cubana sobre el movimiento autonomista cubano es relativamente abundante en Cuba antes de 1959. […] Ya bajo el castrismo, se refieren al Partido Liberal Autonomista, Jorge Ibarra, Cuba 1898-1921. Partidos y clases sociales, La Habana 1992; Ramón de Armas y otros Los partidos políticos burgueses en Cuba neocolonial 1899-1952, La Habana, 1995 y María del Carmen Barcia y otros Historia de Cuba […], La Habana, 1996, Capítulo V, con la mínima extensión que el dualismo habitual en la historiografía cubana otorga a quienes no coinciden con Martí. […] El libro de Mildred de la Torre, El autonomismo en Cuba 1878-1898, bien documentado, pero con el lastre de tener como único objeto la demostración de que el autonomista era un partido antinacional.1

Antes del castrismo aparecieron importantes libros que, por cierto, nunca han vuelto a ser publicados. Por supuesto que entre esos libros están los de Raimundo Cabrera. Este importante periodista y escritor, hoy olvidado, le dedicó espacio en sus obras al autonomismo, no solo como simpatizante, sino también como crítico a la hora de exponer los errores que llevaron al fracaso este movimiento. En 1914, como refiere la historiadora Carmen Almodóvar, Cabrera publicó un folleto titulado Los partidos coloniales, donde no dejó de analizar al Partido Liberal Autonomista. Mucho antes, en 1897 Cabrera escribió el prólogo al libro de Luis Estévez y Romero, Desde el Zanjón hasta Baire:

Después de cincuenta años de agitación, de una revolución sangrienta de diez años y de diez y siete de propaganda y gestión pacíficas e incesantes sin obtener más que la negación absoluta y adornada de promesas mentirosas de aquel supremo y único anhelo, no podía haber otra salida que la Revolución.2

Habría que exponer que este libro de Estévez y Romero está entre los primeros que hacen balance del autonomismo a partir de documentos, discursos, textos periodísticos recogidos y comentados en el propio volumen. En mi criterio, debe darse a conocer la opinión del patriota villaclareño acerca de aquel movimiento que llegó al final de la guerra dividido y sin entender el por qué de la necesidad de la revolución. Escribió Estévez y Romero en 1897, condicionado por los acontecimientos políticos del momento:

Como lo presentíamos en aquella fecha, la autonomía es un completo fracaso. Pudo no serlo, quizás, cuando el General Martínez Campos puso el pie en Cuba si la hubiese llevado entonces, y proclamado enseguida, pero pasada esta oportunidad, la autonomía nada significó ya en Cuba porque la revolución lo significó todo.

Sólo los políticos españoles, secundados por unos cuantos cubanos, no se dieron cuenta de esto, y acudieron a la autonomía, para desintegrar a la revolución […] ¡después del mando de Weyler!, es decir, después del régimen de las más grandes inequidades, de las más grandes infamias y de los más grandes horrores que registra la Historia, como ejecutados a sangre fría y sistemáticamente para la destrucción de un pueblo entero no combatiente, por el enorme delito de tener sangre fría.3

En 1938 Emilio Roig de Leuchsenring, en su condición de Historiador de La Habana, publica su Curso de introducción a la historia de Cuba, que fue un antecedente, al menos así lo pienso, de la Historia de la nación cubana dirigida años después por Juan José Remos y Ramiro Guerra, quien por primera vez en nuestra historiografía reunió a un equipo multidisciplinar para abordar los procesos culturales de la Isla. En ese libro se publican dos trabajos que todavía hoy son esenciales para entender la complejidad del autonomismo cubano. Me refiero al ensayo de Antonio Sánchez de Bustamante, “El Autonomismo” y al de Mario Guiral, “La obra del Partido Autonomista”.

Autonomismo e identidad nacional

Resultan de interés ambos textos porque, en el caso de Sánchez de Bustamante, hace explícito que las bases ideológicas de este partido tenían sus raíces en las peculiaridades mismas del pensamiento cubano. A saber, ese eclecticismo cultural que nos define desde el inicio como nación. La influencia de diferentes posturas filosóficas, que van desde las concepciones hegelianas sobre la sociedad, la búsqueda de soluciones económicas como las de Francisco de Arango y Parreño o la de José Antonio Saco, y las diferentes posturas europeas, hasta el examen de experiencias similares en las Antillas y Canadá. Estos factores llevaron al autor a la idea de crear un gobierno propio, pero a partir de las peculiaridades de nuestra realidad colonial, aunque se opuso siempre a una solución por la vía insurreccional. Sánchez Bustamante señala:

El destino rarísimo de aquel noble y viejo Partido está unido a esos contenidos que trascienden de él, que no son propiamente autonomistas, sino de sentido político universal. Por ello ejerció y ejercerá una interesante influencia como tradición intelectual y política, y por ello, por su contenido de cubanidad, logró ser, al margen del fracaso de su programa autonomista, “en sumo grado eficaz —como dijo Manuel Sanguily— para transformar, aun sin quererlo, el espíritu cubano”.4

Lo cierto es que el movimiento autonomista ha sido víctima de juicios parcializados por su rechazo a la vía revolucionaria como solución a los males de Cuba. Es cierto que, terminada la Guerra Grande la isla quedó devastada, especialmente la región oriental, donde el propio Martí tuvo muchas dificultades para convencer a aquellos patriotas a ir nuevamente a la manigua. ¿Por qué no explicar cómo Antonio Maceo buscó en los autonomistas apoyo financiero para la nueva campaña militar, o que los autonomistas se negaron abiertamente a la anexión a Estados Unidos? Eliseo Giberga, uno de los líderes del autonomismo, afirmaba que la anexión significaría “la pérdida irremediable de la Patria”. Se prefiere seguir catalogándolos de antinacionalistas, sin más hondura en el análisis. No se tiene en cuenta que hasta una figura como Juan Gualberto Gómez,

en su exilio forzosos en España, […] consigna un elogio abierto a los autonomistas en su opúsculo La cuestión de Cuba en 1884, publicado en Madrid al siguiente año. A su juicio, el partido representaba la verdadera clase media de Cuba y sus gentes, de verdadero arraigo en el país, sentían la humillación a que los condenaba el régimen colonial y pugnaban por modificarlo.5

Por otra parte, separatistas e independentistas tuvieron, salvo José Martí, relaciones cordiales en el exilio español. En esas relaciones primó la camaradería y el respeto mutuo a las convicciones de cada cual. No puede obviarse en modo alguno cómo Martí, en su “Vindicación de Cuba”, publicada el 21 de marzo de 1889 en Nueva York, se refirió a los autonomistas de la siguiente forma: “Los que hace diez años ganaban por mérito singular los primeros puestos en las Universidades europeas, han sido saludados al aparecer en el Parlamento español, como hombres de sobrio pensamiento y de oratoria poderosa.”6 Lo cierto es que este partido dio grandes oradores, como Rafael Montoro y Eliseo Giberga, entre otros. Eso no puede negarse, como tampoco nadie negaría la altura oratoria del propio José Martí.

El autonomismo cubrió un amplio espectro de la cultura insular de aquellos tiempos. No se ceñía a la política en sentido estrecho, sino que abarcaba también posiciones filosóficas, jurídicas, sociológicas, científicas y pedagógicas. Habría que estudiar publicaciones como la Revista de Cuba,fundada por José Manuel Cortina y, luego de la muerte de este, continuada por Enrique José Varona. La Revista de Cuba se considera la principal promotora de las ideas autonomistas e incluyó siempre un amplio espectro de filósofos, lingüistas, antropólogos, pedagogos, entre los que no faltaron las firmas de poetas cubanas como Aurelia Castillo de González o Mercedes Matamoros.

“El movimiento autonomista cubano cubrió un amplio espectro de la cultura insular de su tiempo.”

Los autonomistas tuvieron también periódicos como El Triunfo, donde Cabrera publicó sus memorias de viaje, y El País, dirigido por Ricardo del Monte. Por cierto, la intelectual camagüeyana Aurelia Castillo de González fue nombrada corresponsal de prensa de este diario, al igual que su esposo, el exmilitar español Francisco González, para realizar primero un largo viaje a Europa que la llevaría a la Exposición de París. Más tarde, en igual condición de cronista, visita México y la Exposición de Chicago en los Estados Unidos. Hoy poco se sabe de la prensa autonomista que circuló en diversas provincias del país.

Raimundo Cabrera: su obra y su vida

La historiografía cubana actual ha ignorado la obra de Raimundo Cabrera tanto como lo han hecho la crítica literaria y el periodismo. No han tenido en cuenta la evolución de su pensamiento en relación con el autonomismo, que lo llevó a asumir una posición crítica respecto a este. Quizás no perdonen su respeto por hombres como Rafael Montoro, a quien admiró profundamente. En esa necesidad de verlo todo de una forma, a saber, “estás con la revolución o no estás”, el castrismo ha cercenado, entre otras muchas cosas, la necesaria visión plural del relato histórico. No han tenido en cuenta que, como analiza Marta Bizcarrondo:

En los años que preceden al desencadenamiento de la crisis, el autonomismo proporciona al ideal patriótico cubano una visión singularizada, cargada de acentos polémicos respecto a España, de la historia de Cuba. Es Raimundo Cabrera, en el libro de gran éxito popular Cuba y sus jueces, quien da forma a ese enfoque nacionalista, ya que, según Estévez, “mostraba la necesidad de que la sociedad cubana buscara por sí misma el remedio a muchos de sus males”. Como compensación, en el prólogo Rafael Montoro razonaba la imposibilidad de la independencia, por su escasa población que requería un incremento de la inmigración blanca, […] y añadía Montoro en elogio a separatistas y autonomistas: “se ama la libertad porque no se ha disfrutado nunca, y se defiende por el legítimo anhelo de ser libre.7

Desde muy joven, Raimundo Cabrera se inició como periodista y, así lo narra en sus tempranas memorias, que tituló Mis buenos tiempos, publicado en Estados Unidos en 1892. Allí narra sus vicisitudes por querer incorporarse a la Guerra Grande y su destierro. Y, por supuesto, el regreso a Cuba después de haber terminado sus estudios de abogado. El lector conoce sus experiencias como pedagogo y los vínculos que mantuvo con figuras de la cultura y la política del país. Uno de sus mentores fue Francisco Calcagno, quien no solo creó nuestro primer diccionario biográfico cubano y escribió un libro sobre los poetas negros de la isla, sino que también fue un interesante novelista de corte verniano.

Aurelia Castillo de González, con la agudeza crítica que siempre la caracterizó, escribió en carta a su autor estas palabras acerca de sus memorias:

Considerando, en fin, su trabajo como historia, tiene el encanto de la verdad con sencillez relatada, y un interés primordial para los cubanos, que admirando enternecidos las virtudes patrióticas ejercidas en los campos de batalla, en las cárceles, en el destierro, en el cadalso, en todas partes, por hombres como usted y por los niños del 68, tan gráficamente descritas por usted, ambicionen acaso aquel temple heroico para sufrir y sacrificarse por su país natal; sino de la manera cruenta que lo exigieron entonces las circunstancias, como las actuales las reclamen, como cada época lo imponga. El capítulo En las cárceles es prominente entre todos. ¡Cuántas humillaciones, cuántos dolores ignorados para formar con otras humillaciones y otros dolores que tuvieron el galardón de la resonancia —ya que no el anhelado— el gran holocausto de una generación entera! ¡Bienaventurados los que padecen por la justicia!8

A su regreso del destierro, radicado ya en Güines, le ofrecen trabajo como periodista, pero se niega porque tenía que hablar de los éxitos del ejército español. Toda esa memoria queda expuesta en Mis buenos tiempos, un libro que mezcla diversos géneros, pero donde prevalece la crónica. Colaboró con los más importantes diarios de su época, como El País, El Fígaro, La Habana Literaria y la Revista Bimestre Cubana.

“Cuba y sus Jueces, de Raimundo Cabrera, es una lectura imprescindible para los que investigan la historia de la cultura cubana.”

Fue de los pocos autores cubanos que tuvieron reimpresiones importantes de sus libros en aquel tiempo. El primero de ellos, Cuba y sus jueces, publicado en Estados Unidos en 1887, tuvo más de seis reimpresiones. Muchos han dicho que este texto es polémico por su mirada autonomista, pero hasta allí. No hay fundamentación cabal que lo rebata. Martí se refirió al libro en julio de 1892, como uno de los tantos que estaba leyendo a la vez y dijo: “Raimundo Cabrera, el autor conocidísimo de un libro que todos tenemos, de Cuba y sus Jueces.”9

En ese libro, Raimundo Cabrera defiende con honestidad el sentido de cubanía que ha sido ultrajada por el escritor español F. Moreno, de quien apenas hay noticias hoy, con un libro titulado Cuba y su gente.10 El de Cabrera es hoy, por el contrario, una lectura imprescindible para los que investigan acerca de la historia de la cultura cubana y las ideas autonomistas. Escrito en forma de cartas al español que trató de denigrar la imagen del cubano en la Península, Cuba y sus Jueces defendía al Partido Liberal Autonomista, pero al hacerlo también defendía con orgullo a su Patria.

No faltan en este libro sus reflexiones acerca de la historia del periodismo cubano. Pero el análisis de Cabrera es crítico en relación con las trayectorias políticas de algunos de ellos. Refiere, no obstante que:

[...] a partir del Papel Periódico, el periodismo cubano, propiamente dicho, ha afectado el mismo carácter que en aquel modesto impreso señalaron sus generosos redactores. Ha sido constantemente empresa y labor de desinterés y del patriotismo. Y como era de esperarse, ha servido de órgano fiel, aunque sofocado, de las aspiraciones liberales de un pueblo afligido.

Así fue El Faro Industrial, así El Siglo y El País, que en lucha constante por tan caros ideales, llevaron desde 1847 a 1869 (época de la Revolución) la voz del pueblo cubano pidiendo reformas sociales, políticas y administrativas, costeados y sostenidos por empresas patrióticas, por hombres de ciencia y de fortuna que no buscaban en su publicación el medro y los honores; sino que sacrificaban sus recursos, sus horas de reposo, hasta su seguridad individual y la de sus familias, al bien de su patria infortunada.11

La revista Cuba y América

Pero su mayor aporte en este género lo realiza en 1897, en Nueva York, cuando funda Cuba y América, publicación que continuó en La Habana hasta 1917. En las páginas de esa revista aparecieron importantes firmas, como la de Ramón Meza, quien dio a conocer allí algunos de sus famosos “Croquis habaneros” a partir de sus crónicas sobre la Calzada de Jesús del Monte, El Cerro y otras zonas habaneras. También publicó Antonio González Curquejo, una muy importante figura del panorama cultural cubano de la época. A él se le debe la que quizás sea la segunda antología de poesía femenina hecha en Cuba —la primera es la de Domitila García de Coronado—, Florilegio de la poesía cubana, en tres tomos, que hoy constituye una verdadera rareza bibliográfica.

La revista tuvo un amplio espectro temático. Allí aparecieron también textos acerca de la historia arqueológica de Cuba; investigaciones sobre la erradicación de la fiebre amarilla en La Habana, tema que en aquel momento era de gran interés; y allí publicó en más de una ocasión Aurelia Castillo sus importantes reseñas sobre libros que abordaban nuestras contiendas bélicas. Julia Martínez (1860-¿?),12 una muy destacada feminista cubana, hoy totalmente ignorada, dio a conocer un ensayo importantísimo acerca de “El desarrollo intelectual de la mujer en Cuba”. En otro número de esta revista vio la luz también un importante trabajo de la periodista puertorriqueña Carmela Eluarte Sanjurjo (1871-1961), que residió mucho tiempo en Cuba: “La mujer en la Historia”. Eluarte Sanjurjo está considerada una de las iniciadoras del movimiento feminista en las Antillas.13

“La revista Cuba y América fue una suerte de antena que captaba todo aspecto de interés cultural para la isla.”

Es en Cuba y América donde el bibliógrafo Carlos Trelles da a conocer su “Bibliografía de la segunda guerra de independencia cubana y de la hispano-yankee”, entre otros importantes trabajos. Enrique Piñeyro publicó, también en esa revista, sus memorias tituladas “Una excursión diplomática”. Se trataba de su labor como diplomático cubano de la República en Armas en la Legación de Estados Unidos y su presencia en Chile y Perú; textos que forman parte de lo que hoy se denomina literatura de viaje.

En Cuba y América aparecen además los informes de Enrique José Varona al Gobierno Interventor de Leonard Wood sobre la higiene de la Isla y, especialmente, cómo iba a ser la distribución territorial de la misma. Es interesante este informe de Varona, por los criterios que se manejaron para entender qué sería considerado un municipio rural o urbano. Otros textos de Varona acerca de la educación durante la primera intervención norteamericana son hoy una fuente inestimable para quienes incursionan en la historia de la educación cubana. Trabajos sobre la primera escuela correccional para niñas en el país muestran el tipo de enseñanza y el tratamiento disciplinario que se les daba entonces, entre otros aspectos. Así, esta revista fue una suerte de antena que captaba todo aspecto de interés cultural, desde el punto de vista más amplio de este término. No faltan trabajos sobre antropología, agricultura, el progreso tecnológico en el mundo, y el estado de las ciencias en Cuba y América vistas como una necesidad para impulsar el desarrollo. Por tanto, no solo hay firmas de cubanos, sino también de norteamericanos, ingleses y franceses, entre otros.

Episodios de la guerra, de Raimundo Cabrera

Casi al final de la segunda contienda bélica en Cuba, específicamente en 1898, Cabrera publica Episodios de la guerra. Mi vida en la manigua. Relato del coronel Ricardo Buenamar. No era un texto testimonial. El autor no participó directamente en esta guerra. Eso le da un tono muy especial al libro. Cabrera parte de los testimonios narrados por los que sí estuvieron allí. Quizás haya un entrelazamiento de acontecimientos entre la Guerra Grande y la del 95, pero no importa, porque el texto alcanza a tocar el dramatismo y el valor de los cubanos en las dos guerras. El resultado es la historia contada por el coronel Ricardo Buenamar, personaje de ficción en cuya existencia los españoles llegaron a creer e hicieron el ridículo de criticarlo en un diario de la Península.14

Episodios de la guerra tuvo un agudo prólogo de Nicolás Heredia, quien se refirió a algo fundamental, a los combatientes que no pertenecieron al alto mando, pero sin los cuales no se hubiese ganado ninguna batalla. ¿Acaso los soldados, mensajeros, ayudantes, cocineros, etcétera, no escribieron diarios? ¿Dónde están aquellos que carecen de grandes rostros para la historia? En esto se detiene Heredia en su prólogo, porque fue algo que Cabrera no pasó por alto en su libro.

Tendría que pasar mucho tiempo para que la historiografía cubana se detuviera en ellos, pero ya en los relatos de Episodios de la guerra se había comenzado a desbrozar el camino. Al cerrar su libro, dice Raimundo Cabrera:

Cuando se escriba la Historia de la Revolución de Cuba, no se hará mención de tanto servidor anónimo que ha contribuido a su triunfo; nadie sabrá nada, por ejemplo, del maquinista desconocido que un día detuvo un tren de pasajeros para permitir la realización de un glorioso hecho militar; del vecino de la ciudad que, aparentemente pacífico, con una salida atrevida, solo, llevó al campamento pertrechos y provisiones a los insurrectos exhaustos, del modesto pescador que, a riesgo de su vida, puso su pequeño bajel como correo o como transporte, al servicio de nuestro valiente ejército.15

Crónicas de viaje

La literatura de viajes, tan rica y tan poco estudiada por nuestra crítica, porque se ha reducido solo a aquellos que nos visitaron, pero en escasas ocasiones a nuestros propios viajeros, tiene en Raimundo Cabrera también un exponente. En 1892, durante una estancia en Estados Unidos, envió a El País sus cartas de viaje. Ese es el origen de su libro Impresiones de viaje, según lo explica el autor a Antonio González Curquejo en el preámbulo del texto.

“Las glosa de Raimundo Cabrera sobre la cultura europea poseen un gran valor histórico, cultural y sociológico.”

No es posible comentar todo el libro por razones de espacio. Solo decir que es obra de un hombre culto que reconoció lugares, figuras y hechos ya leídos en otros momentos. Ese libro fue un reconocer la historia de una nación vecina que nacía con una pujanza extraordinaria y que ni siquiera a nuestro Martí dejó de impresionar. En Raimundo Cabrera no hay mero asombro ante el poderoso país del norte, sino dolor al pensar en su Cuba sumida en el atraso colonial. Conviene detenerse en un momento de este libro, cuando al regresar de la Biblioteca Astor, en Nueva York, el autor dice:

Después de recorrer las galerías y salones de la espléndida biblioteca, descendí las escalinatas de mármol y regresé al hotel sin cansancio en el cuerpo, con admiración en el ánimo, pensando que en el espacio de un kilómetro cuadrado había visto aglomerados en Nueva York millones de volúmenes, diez veces más volúmenes que los que sumarían reunidos todos los libros de las librerías, de las bibliotecas privadas y de las públicas (si pasan de una) que tenemos en nuestra pobre y desheredada tierra cubana.16

Más tarde, publicó su segundo libro de viajes, me refiero a Borrador de viaje. Correspondencia diaria publicada en el periódico El Tiempo, julio-octubre de 1910 (Imprenta La Prueba, La Habana, 1911). Donde narra sus impresiones de un extenso viaje por Europa. Sus glosa sobre la cultura, el arte, la música y los tipos humanos le dan un valor histórico, cultural y sociológico de una Europa que se encontraba ya a las puertas de la Primera Guerra Mundial.

Volver sobre Raimundo Cabrera

No todo queda dicho aquí. Podría abundarse más en su período autonomista y su ruptura con ese partido. Lo importante es volver sobre su obra, no olvidar a esa figura que José Martí reconoció por su humanismo, sentido del respeto y eticidad, cuando respaldó la entrada de Juan Gualberto Gómez a la Sociedad Económica de Amigos del País:

Grande ha sido nuestro júbilo al saber que un cubano de antigua casa, el meritorio Gabriel Millet, y Raimundo Cabrera, puesto en alto por la fuerza de sus obras, acaban de llevar al hermano mulato, al noble Juan Gualberto Gómez, a la casa ilustre donde han tenido asiento los hijos más sagaces y útiles de Cuba.17

Esperemos que la historiografía cubana pueda dar, algún día, una valoración similar. No solo por Raimundo Cabrera, sino sobre todo por Cuba.

___________________________

1 Marta Bizcarrondo: “El autonomismo cubano 1878-1898: las ideas y los hechos” en: revista Historia contemporánea No. 19, 1999, p. 69.

2 Raimundo Cabrera: “Prólogo”, a: Luis Estévez y Romero: Desde Yara hasta Baire. Imprenta “La Propaganda Literaria”, La Habana, 1899, pp. XI-XII.

3 Ibídem., p. 677.

4 Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro: “El Autonomismo”, en: Emilio Roig de Lechesenring: Curso de introducción a la historia de Cuba. Colección histórica cubana y americana. La Habana, 1938, p. 299.

5 Marta Bizcarrondo: ob. cit., p. 79.

6 José Martí: “Vindicación de Cuba”, en: Obras completas. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975, t. 1, p. 240.

7 Marta Bizcarrondo: ob. cit., p. 82.

8 Aurelia Castillo de González: “Mis buenos tiempos de Raimundo Cabrera, Carta a su autor fechada enGuanabacoa, 31 de agosto de 1891”, en: Escritos. La Habana, Imprenta “El Siglo XX”, Volumen III, p. 229.

9 José Martí: “Julio 9”, en: Obras Completas. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 386.

10 En el libro de F. Moreno se denigra totalmente al pueblo cubano, a sus hombres, mujeres, intelectuales. Nada quedó en pie para este señor, al punto de decir: “Salvo los adelantos que lleva consigo la civilización y el progreso, Cuba no ha variado desde que Colón la descubrió más que en tres cosas: 1era, en que se ha concluido el dinero; 2do, en que los calores van siendo más soportables y el clima más benigno y 3ero, en que la mortalidad a consecuencia del vómito negro ha disminuido de modo notable, según las estadísticas”. F. Moreno: Cuba y su gente. Establecimiento Topográfico de Enrique Teodoro, Madrid, 1887, p. 51.

11 Raimundo Cabrera: Cuba y sus Jueces. Impresores y grabadores de Filadelfia, Estados Unidos, 1891, pp. 37-38.

12 Fue una de las maestras de escuela de su generación que, inspiradas en las feministas norteamericanas durante su estancia en Cambridge, formaron el núcleo de estas organizaciones en la Isla. Luchó no solo por el reconocimiento de los derechos de la mujer cubana, sino también la latinoamericana. Su labor incluyó el reconocimiento de la Patria Potestad y la Ley del Divorcio en la isla. Denunció a través de sus escritos y conferencias la discriminación a que era sometida la mujer cubana en relación con su participación en la educación y en diferentes empleos. Su labor contribuyó a que, en 1934, se reconociera el sufragio femenino en Cuba. Apoyó la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres, la primera organización intergubernamental que se constituyó para defender el derecho de la mujer en todas las repúblicas americanas.

13 Narradora y ensayista. Su padre era español y había tenido un alto cargo en la Marina. También es reconocida por otros ensayos feministas, como “La mujer en el arte” (1915) y “La mujer moderna” (1924). Murió en España, a donde se había trasladado con su familia en 1898.

14 Así lo refiere Nicolás Heredia en el prólogo a esta tercera edición.

15 Raimundo Cabrera: Episodios de la guerra. Mi vida en la manigua. La Compañía Levytype, Editores, impresores y grabadores, Filadelfia, 1898, p. 302.

16 Raimundo Cabrera: Cartas a Govin. Impresiones de viaje. Imprenta “La Moderna”, La Habana, 1892, p. 145.

17 José Martí: “Juan Gualberto Gómez en la Sociedad de Amigos del País”, Obras completas, La Habana, 1975, t. 4, p. 418.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder