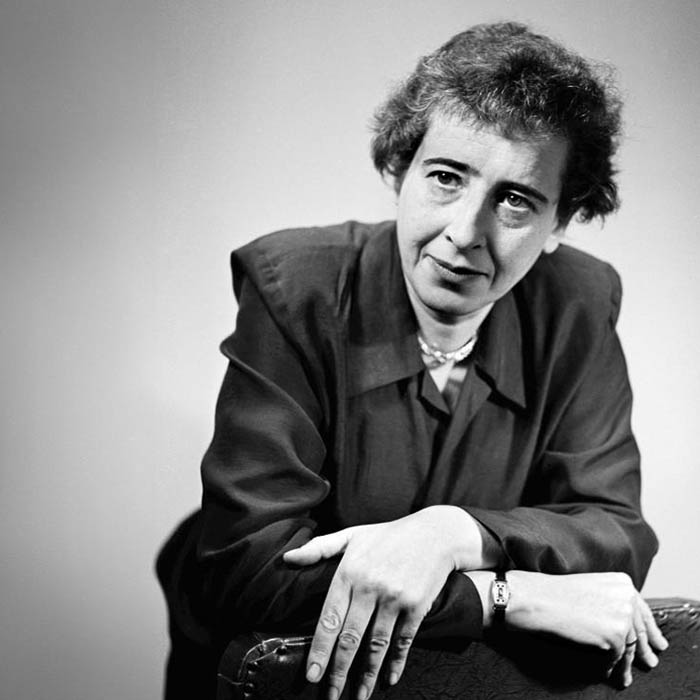

Referentes | Hannah Arendt: “Una sociedad sin clases” (parte 1)

“Sólo donde existen grandes masas superfluas, o donde estas pueden ser sacrificadas sin resultados desastrosos, es posible una dominación totalitaria.”

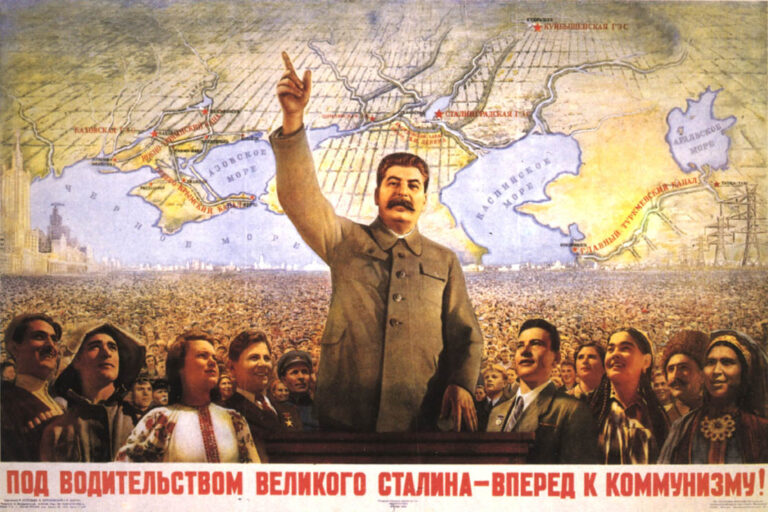

Nada resulta más característico de los movimientos totalitarios en general y de la calidad de la fama de sus dirigentes en particular como la sorprendente celeridad con la que son olvidados y la sorprendente facilidad con que pueden ser reemplazados. Lo que Stalin logró laboriosamente después de muchos años y a través de ásperas luchas partidistas y de vastas concesiones al nombre de su predecesor —para autolegitimarse como heredero político de Lenin—, los sucesores de Stalin procuraron lograrlo sin concesiones al nombre de su predecesor, aunque Stalin había tenido treinta años para la tarea y pudo manejar un aparato propagandístico desconocido en tiempos de Lenin para inmortalizar su nombre.

Lo mismo cabe decir de Hitler, que durante su vida ejerció una fascinación ante la que, según se dice, nadie se hallaba inmune,1 y que tras su derrota y muerte ha quedado hoy tan olvidado que escasamente desempeña papel alguno entre los grupos neofascistas y neonazis de la Alemania de la posguerra.

Esta impermanencia tiene, sin duda, algo que ver con la proverbial volubilidad de las masas y de la fama que al respecto se le atribuye. Pero muy probablemente puede remontarse a la manía del desplazamiento perpetuo de los movimientos totalitarios, que sólo pueden hallarse en el poder mientras estén en marcha y pongan en movimiento a todo lo que haya en torno de ellos. Por eso, en cierto sentido, esta misma impermanencia es un testimonio más bien halagador para los dirigentes muertos en cuanto que lograron contaminar a sus súbditos con el virus totalitario. Si existe algo semejante a una personalidad o mentalidad totalitarias, esta extraordinaria adaptabilidad, esta ausencia de continuidad, son indudablemente sus características relevantes. Por ello puede ser erróneo suponer que la inconstancia y el olvido de las masas significan que se han curado de la ilusión totalitaria, ocasionalmente identificada con el culto a Hitler o a Stalin; lo cierto puede ser todo lo contrario.

“Los dirigentes totalitarios comienzan usualmente sus carreras jactándose de sus delitos pasados y perfilando sus delitos futuros.”

Sería aún más erróneo olvidar, por obra de esta impermanencia, que los regímenes totalitarios, mientras se hallan en el poder, y los dirigentes totalitarios, mientras viven, “gobiernan y se afirman con el apoyo de las masas” hasta el final.2 La elevación de Hitler al poder fue legal en términos de gobierno de la mayoría,3 y ni él ni Stalin hubieran podido mantener su dominio sobre tan enormes poblaciones, sobrevivido a tan numerosas crisis interiores y exteriores, ni desafiado a los numerosos peligros de las implacables luchas partidistas, de no haber contado con la confianza de las masas. Ni los procesos de Moscú ni la liquidación de la facción de Röhm hubieran sido posibles si esas masas no hubieran apoyado a Stalin y a Hitler.

La extendida creencia de que Hitler era simplemente un agente de los empresarios alemanes y la de que Stalin logró la victoria en la lucha sucesoria tras la muerte de Lenin sólo mediante una siniestra conspiración son leyendas que pueden ser refutadas por muchos hechos, pero sobre todo por la indiscutible popularidad de los dirigentes.4 Ni puede atribuirse su popularidad a la victoria de una propaganda dominante y mentirosa sobre la ignorancia y la estupidez. Porque la propaganda de los movimientos totalitarios que precede y acompaña a los regímenes totalitarios es invariablemente tan franca como mendaz, y los futuros dirigentes totalitarios comienzan usualmente sus carreras jactándose de sus delitos pasados y perfilando sus delitos futuros.

Idealismo, fanatismo y altruismo

Los nazis “estaban convencidos de que en nuestro tiempo hacer el mal posee una morbosa fuerza de atracción”.5 Las afirmaciones bolcheviques, dentro y fuera de Rusia, de que no reconocían las normas morales ordinarias se convirtieron en eje de la propaganda comunista, y la experiencia ha demostrado una y otra vez que el valor de la propaganda de hechos canallescos y el desprecio general por las normas morales es independiente del interés propio, supuestamente el más poderoso factor psicológico en política.

No es nada nueva la atracción que para la mentalidad del populacho suponen el mal y el delito. Ha sido siempre cierto que el populacho acogerá con gusto los “hechos de violencia con la siguiente observación admirativa: serán malos, pero son muy hábiles”.6 El factor inquietante en el éxito del totalitarismo es más bien el verdadero altruismo de sus seguidores: puede ser comprensible que un nazi o un bolchevique no se sientan flaquear en sus convicciones por los delitos contra las personas que no pertenecen al movimiento o que incluso sean hostiles a este; pero el hecho sorprendente es que no es probable que ni uno ni otro se conmuevan cuando el monstruo comienza a devorar a sus propios hijos y ni siquiera si ellos mismos se convierten en víctimas de la persecución, si son acusados y condenados, si son expulsados del partido o enviados a un campo de concentración.

“El factor inquietante en el éxito del totalitarismo es el verdadero altruismo de sus seguidores.”

Al contrario, para sorpresa de todo el mundo civilizado, pueden incluso mostrarse dispuestos a colaborar con sus propios acusadores y solicitar para sí mismos la pena de muerte con tal de que no se vea afectado su status como miembros del movimiento.7 Sería ingenuo considerar como simple expresión de idealismo ferviente a esta tozudez de convicciones que supera todas las experiencias conocidas y que cancela todo inmediato interés por sí mismo. El idealismo, loco o heroico, siempre procede de una decisión y de una convicción individuales y está sujeto a la experiencia y a los argumentos.8

El fanatismo de los movimientos totalitarios, contrario a todas las formas de idealismo, se rompe en el momento en que el movimiento deja a sus fanáticos seguidores en la estacada, matando en ellos cualquier convicción que quedara de que pudieran haber sobrevivido al colapso del mismo movimiento.9 Pero dentro del marco organizador del movimiento, mientras los mantenga unidos, los miembros fanatizados no pueden ser influidos por ninguna experiencia ni por ningún argumento. La identificación con el movimiento y el conformismo total parecen haber destruido la misma capacidad para la experiencia, aunque esta resulte tan extrema como la tortura o el temor a la muerte.

Las masas y la dominación totalitaria

Los movimientos totalitarios pretenden organizar a las masas —no a las clases, como los antiguos partidos de intereses de las Naciones-Estados continentales; no a los ciudadanos con opiniones acerca de la gobernación de los asuntos públicos y con intereses en estos, como los partidos de los países anglosajones. Mientras que todos los grupos políticos dependen de una fuerza proporcionada, los movimientos totalitarios dependen de la pura fuerza del número, hasta tal punto que los regímenes totalitarios parecen imposibles, incluso bajo circunstancias por lo demás favorables, en países con poblaciones relativamente pequeñas.10

Después de la primera guerra mundial, barrió a Europa una ola intensamente antidemocrática y prodictatorial de movimientos semitotalitarios y totalitarios. Los movimientos fascistas se extendieron desde Italia a casi todos los países de la Europa central y oriental (la parte checa de Checoslovaquia fue una de las excepciones notables). Sin embargo, incluso Mussolini, que tan orgulloso se mostraba del término “Estado totalitario”, no intentó establecer un completo régimen totalitario,11 y se contentó con una dictadura y un régimen unipartidista. Dictaduras similares no totalitarias surgieron en la Rumania de la preguerra, en Polonia, los Estados bálticos, Hungría, Portugal y la España de Franco.

“El único hombre por quien Hitler sentía un «incalificado respeto» era Stalin.”

Los nazis, que poseían un infalible instinto para advertir semejantes diferencias, acostumbraban a comentar desdeñosamente las imperfecciones de sus aliados fascistas, mientras que su genuina admiración por el régimen bolchevique de Rusia (y el partido comunista en Alemania) sólo admitía parangón y era equilibrada por su desprecio a las razas de Europa oriental.12 El único hombre por quien Hitler sentía un “incalificado respeto” era “Stalin, el genio”,13 y aunque en el caso de Stalin y del régimen ruso no poseemos (y presumiblemente jamás poseeremos) el rico material documental de que disponemos en el caso de Alemania, sabemos, sin embargo, desde el discurso de Kruschev ante el XX Congreso del Partido, que Stalin confiaba únicamente en un hombre y que este hombre era Hitler.14

El hecho es que en todos estos pequeños países europeos las dictaduras no totalitarias fueron precedidas por movimientos totalitarios, de forma tal que pareció como si el totalitarismo fuera un objetivo demasiado ambicioso que, aunque había servido bastante bien para organizar a las masas hasta que el movimiento se apoderara del poder, el tamaño absoluto del país había forzado al posible jefe totalitario de las masas a marcos más familiares de dictaduras de clase o de partido. La verdad es que sencillamente estos países no controlaban suficiente material humano para permitir una dominación total y las graves pérdidas de población inherentes.15

Sin gran esperanza en la conquista de territorios más densamente poblados, los tiranos de esos pequeños países se vieron forzados a una determinada y resuelta moderación para no perder a las personas a las que tenían que dominar. Por ello, también el nazismo, hasta el estallido de la guerra y su expansión por Europa, se mantuvo retrasado respecto de su equivalente ruso en consistencia y crueldad. Incluso el pueblo alemán no era suficientemente numeroso para permitir el desarrollo completo de esta novísima forma de gobierno.

Sólo si hubiese ganado la guerra habría conocido Alemania una dominación totalitaria completamente evolucionada, y los sacrificios habrían alcanzado no sólo a las “razas inferiores”, sino a los mismos alemanes, tal como cabe deducir y estimar del legado de los planes de Hitler.16 En cualquier caso, sólo durante la guerra, después de que las conquistas en el Este proporcionaron grandes masas de población e hicieron posibles los campos de exterminio, pudo Alemania establecer una dominación verdaderamente totalitaria. (A la inversa, las posibilidades de dominación totalitaria son aterradoramente altas en las tierras del tradicional despotismo oriental, en India y China, donde existe un material casi inagotable para alimentar la maquinaria de dominación total, acumuladora de poder y destructora de hombres, y donde, además, el típico sentimiento masivo de la superfluidad del hombre —fenómeno enteramente nuevo en Europa, donde es concomitante con el desempleo en masa y el crecimiento de población de los últimos ciento cincuenta años— ha prevalecido durante siglos en el desprecio por el valor de la vida humana.)

La moderación o los métodos menos homicidas de dominación eran difícilmente atribuibles al temor del gobierno a una rebelión popular. La despoblación de su propio país constituía una amenaza mucho más seria. Sólo donde existen grandes masas superfluas, o donde estas pueden ser sacrificadas sin resultados desastrosos de despoblación, es posible una dominación totalitaria, diferenciada de un movimiento totalitario.

________________________

1 El “hechizo mágico” que Hitler ejercía sobre quienes le escuchaban ha sido reconocido muchas veces; entre otros, por los editores de las Hitlers Tichgespräche, Bonn, 1951 (Hitler’s Table Talks, edición americana, Nueva York, 1953; citas de la edición original alemana). Esta fascinación —“el extraño magnetismo que irradiaba Hitler de forma tan apremiante”— se apoyaba, desde luego, “en la fe fanática en este mismo hombre” (Introducción de Gerhard Bitter, p. 14), en sus seudoautorizados juicios sobre todo lo que existía bajo el sol y en el hecho de que sus opiniones —tanto si se referían a los efectos perjudiciales del hábito de fumar o a la política de Napoleón— podían ser encajadas en una ideología que lo abarcaba todo. La fascinación es un fenómeno social, y la fascinación que Hitler ejerció sobre su entorno tiene que ser comprendida atendiendo a quienes le rodeaban. La sociedad se muestra siempre inclinada a aceptar inmediatamente a una persona por lo que pretende ser, de forma tal que un chiflado que se haga pasar por genio tiene unas ciertas probabilidades de ser creído. En la sociedad moderna, con su característica falta de discernimiento, esta tendencia ha sido reforzada de manera que cualquiera que no sólo posea opiniones, sino que las presente en un tono de convicción inconmovible, no perderá su prestigio aunque hayan sido muchas las veces en que se haya demostrado que estaba equivocado. Hitler, que por experiencia de primera mano conocía el moderno caos de opiniones, descubrió que la inutilidad del examen de las diferentes opiniones y “el convencimiento... de que todo es un disparate” (p. 281) podían evitarse, adhiriéndose a una de las muchas opiniones corrientes con “inquebrantable firmeza”. Esta aterradora arbitrariedad de semejante fanatismo ejerce una gran fascinación en la sociedad, porque durante la reunión social se ve liberada del caos de opiniones que constantemente genera. Sin embargo, este “don” de la fascinación tenía sólo una importancia social. Resulta destacado en las Tischgespräche, porque allí Hitler jugaba el juego de la sociedad y no estaba hablando a los de su propia clase, sino a generales de la Wehrmacht, los cuales pertenecían más o menos a la “sociedad”. Creer que los éxitos de Hitler estuvieron basados en sus “poderes de fascinación” es erróneo; con aquella cualidad solamente, jamás hubiera podido ser algo más que una figura destacada en los salones.

2 Véanse las aclaradoras observaciones de Carlton J. H. Hayes en “The Novelty of Totalitarianism in the History of Western Civilization”, en Symposium on the Totalitarian State, 1939. Actas de la “American Philosophical Society”, Filadelfia, 1940, vol. LXXXII.

3 Esta fue, desde luego, “la primera gran revolución de la Historia realizada mediante la aplicación del código formal legal existente en el momento de la conquista del poder” (Hans Frank, Recht und Verwaltung, 1939, p. 8).

4 El mejor estudio de Hitler y de su carrera es la nueva biografía de Hitler de Alan Bullock, Hitler; A Study in Tyranny, Londres, 1952. Siguiendo la tradición inglesa de biografías políticas, hace un empleo meticuloso de todas las fuentes disponibles y proporciona una amplia imagen del fondo político contemporáneo. Esta obra ha eclipsado en sus detalles, aunque sigan siendo importantes para la interpretación general de los acontecimientos, a los excelentes libros de Konrad Heiden, especialmente Der Fuehrer: Hitler’s Rise to Power. Por lo que se refiere a la carrera de Stalin, Stalin: A Criticad Survey of Bolshevism, de Boris Souvarine, Nueva York, 1939, sigue siendo un clásico. La obra de Isaac Deutscher, Stalin: A Political Biography, Nueva York y Londres, 1939, es indispensable por su abundante material documental y su gran percepción acerca de las luchas internas del partido bolchevique; adolece de una interpretación en la que se compara a Stalin con Cromwell, Napoleón y Robespierre.

5 Franz Borkenau, The Totalitarian Enemy, Londres, 1940, p. 231.

6 Cita de la edición alemana de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, Die Zionistischen Protokolle mit einem Vor- und Nachworth von Theodor Fritsch, 1924, p. 29.

7 Esta, en realidad, es una especialidad del totalitarismo de tipo ruso. Es interesante señalar que en el primer proceso de ingenieros extranjeros en la Unión Soviética fueron empleadas ya como argumento para la autoacusación las simpatías por el comunismo: “Durante todo el tiempo las autoridades insistieron en que confesara haber realizado actos de sabotaje que jamás perpetré. Me negué. Me dijeron: ‘Si usted está en favor del gobierno soviético, como pretende estarlo, demuéstrelo con sus acciones; el gobierno necesita su confesión.’” Anton Ciliga, The Russian Enigma, Londres, 1940, p. 153. Trotsky dio una justificación teórica de esta conducta: “Sólo podemos tener razón con y por el partido, porque la Historia no ha proporcionado otro medio. Los ingleses tienen un lema: ‘Con mi país, con razón o sin ella...’ Nosotros disponemos de una justificación histórica mucho mejor al decir que si algo es justo o injusto en ciertos casos concretos individuales, es el partido quien es justo o injusto” (Souvarine, op. cit., p. 361). Por otra parte, los oficiales del Ejército Rojo que no pertenecían al movimiento tenían que ser juzgados a puerta cerrada.

8 El autor nazi Andreas Pfenning rechaza explícitamente la noción de que las SA estaban luchando por un “ideal” o la de que se sentían impulsadas por una “experiencia idealista”. Su “experiencia básica nació en el curso de la lucha”: “Gemeinschaft und Staatwissenschaft”, en Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschafts, tomo 96, cita de Ernst Fraenkel, The Dual State, Nueva York y Londres, 1941, p. 192. De la amplia literatura en forma de folletos editados por el centro principal de adoctrinamiento (Hauptamt-Schulungsamt) de las SS, se deduce enteramente que la palabra “idealismo” había sido cuidadosamente evitada. No se exigía de los miembros de las SS idealismo alguno, sino “la profunda consistencia lógica en todas las cuestiones ideológicas y la implacable prosecución de la lucha política” (Werner Best, Die deutsche Polizei, 1941, p. 99).

9 A este respecto la Alemania de la posguerra ofrece muy luminosos ejemplos. Fue ya bastante sorprendente que las tropas americanas negras en manera alguna obtuvieran una acogida hostil, a pesar del masivo adoctrinamiento racial emprendido por los nazis. Pero igualmente sorprende “el hecho de que en los últimos días de la resistencia alemana contra los aliados, las Waffen-SS no lucharan ‘hasta el último hombre’”, y que esta unidad especial nazi de combate, “tras los enormes sacrificios de los años precedentes, que superaron con creces las pérdidas proporcionales de la Wehrmacht, en las últimas semanas actuara como cualquier otra unidad constituida por paisanos y se inclinara ante la desesperanza de la situación” (Karl O. Paetel, “Die SS”, en Vierteljahreshef te für Zeitgeschichte, enero de 1954).

10 Los gobiernos de Europa oriental bajo dominio de Moscú operan en favor de Moscú y actúan como agentes de la Komintern. Constituyen ejemplos de la difusión del movimiento totalitario dirigido por Moscú, no de evoluciones nativas. La única excepción parece ser la de Tito, de Yugoslavia, que puede que rompiera con Moscú porque comprendía que los métodos totalitarios de inspiración rusa le costarían un gran porcentaje de la población yugoslava.

11 Prueba de la naturaleza no totalitaria de la dictadura fascista es el número sorprendentemente pequeño y las sentencias relativamente suaves impuestas a los acusados de delitos políticos. Durante la etapa más activa de 1926 a 1932, los tribunales especiales para delitos políticos impusieron siete penas de muerte, 257 sentencias a diez o más años de cárcel, 1.360 de menos de diez años y sentenciaron a muchos más al exilio. Además, fueron detenidos y declarados inocentes unos 12.000, procedimiento inconcebible bajo las condiciones del terror nazi o del bolchevique. Véase la obra de E. Kohn-Bramstedt, Dictatorships and Political Police: The Technique of Control by Fear, Londres, 1945, pp. 51 y sigs.

12 Los teóricos de la política nazi declararon siempre con énfasis que el “‘Estado ético’ de Mussolini y el ‘Estado ideológico’ de Hitler (Weltanschauungstaat) no pueden ser mencionados conjuntamente” (Gottfried Neesse, “Die verfassungsrechtliche Gestaltung der Einpartei”, en Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft, 1938, tomo 98). Goebbels, sobre la diferencia entre el fascismo y el nacionalsocialismo: “[El fascismo] no es... en absoluto como el nacionalsocialismo. Mientras que este penetra hasta las raíces, el fascismo es sólo algo superficial” (The Goebbels Diaries 1942-1943, ed. por Louis Loechner, Nueva York, 1948, p. 71). “[El Duce] no es un revolucionario como el Führer o como Stalin. Se halla tan ligado a su propio pueblo italiano, que carece de las amplias cualidades de un revolucionario y de un agitador mundial” (ibíd., p. 468). Himmler expresó la misma opinión en un discurso pronunciado en 1943 en una reunión de jefes militares: “El fascismo y el nacionalsocialismo son dos cosas fundamentalmente diferentes...; no existe en absoluto comparación posible entre el fascismo y el nacionalsocialismo como movimientos espirituales e ideológicos.” Véase Kohn-Bramstedt, op. cit., apéndice A. En los primeros años de la década de los 20, Hitler reconoció la afinidad entre los movimientos nazi y comunista: “En nuestro movimiento se unen los dos extremos: los comunistas de la izquierda y los oficiales y los estudiantes de la derecha. Estos dos han sido siempre los elementos más activos... Los comunistas eran los idealistas del socialismo...” Véase Heiden, op. cit., p. 147. Röhm, el jefe de las SA, sólo repetía una opinión corriente cuando afirmó al final de la década de los 20: “Hay muchas cosas entre nosotros y los comunistas, pero nosotros respetamos la sinceridad de su convicción y su voluntad de sacrificarse por su propia causa, y esto nos une con ellos” (Ernst Röhm, Die Geschichte eines Hochverräters, 1933, edición popular, página 273). Durante la última guerra los nazis se mostraron más dispuestos a reconocer como sus iguales a los rusos que a cualquier otra nación. Hitler, en mayo de 1943 y ante una reunión de Reichsleiters y Gauleiters, “comenzó con el hecho de que en esta guerra se están enfrentando entre sí la burguesía y los Estados revolucionarios. Nos ha resultado fácil derribar a los Estados burgueses porque eran completamente inferiores a nosotros en su preparación y en su actitud. Los países con una ideología son superiores a los Estados burgueses... [En el Este] nos enfrentamos con un adversario al que también alienta una ideología, aunque sea equivocada...” (Goebbels Diaries, p. 355). Esta estimación se basa en consideraciones no militares, sino ideológicas. Gottfried Neesse, Partei und Staat, 1936, dio la versión oficial de la lucha de los movimientos por el poder cuando escribió: “Para nosotros el frente unido del sistema se extiende desde el Partido Popular Nacional Alemán (es decir, la extrema derecha) a los socialdemócratas. El partido comunista era un enemigo fuera del sistema. Por eso, durante los primeros meses de 1933, cuando el destino del sistema estaba ya sellado, todavía nos quedaba por librar una batalla decisiva contra el partido comunista” (p. 76).

13 Hitlers Tischgespräche, p. 113. Allí encontramos también numerosos ejemplos que atestiguan, contra ciertas leyendas de posguerra, que Hitler nunca trató de defender a “Occidente” contra el bolchevismo, sino que siempre estuvo dispuesto a unirse a “los rojos” para la destrucción de Occidente, aun a mitad de la lucha contra la Rusia soviética. Véanse especialmente pp. 95, 108, 113 y sigs., 158 y 385.

14 Ahora sabemos que Stalin fue repetidas veces advertido de la inminencia del ataque de Hitler a la Unión Soviética. Incluso cuando el agregado militar soviético en Berlín le informó del día del ataque nazi, Stalin se negó a creer que Hitler violaría el Pacto. (Véase el “Discurso sobre Stalin”, de Kruschev, texto proporcionado por el Departamento de Estado, The New York Times, 5 de junio de 1956.)

15 La siguiente información proporcionada por Souvarine, op. cit, p. 669, parece ser una relevante ilustración: “Según W. Krivitsky, cuya excelente fuente de información confidencial es la GPU: ‘En lugar de los 171 millones de habitantes calculados para 1937, sólo se encontraron 145 millones; de esta forma se habían perdido en la URSS cerca de 30 millones de personas.’” Y esto, conviene no olvidarlo, sucedía tras la deskulakización de los primeros años de la década de los 30, que había costado unos ocho millones de vidas humanas. Véase Communism in Action, U. S. Government, Washington, 1946, p. 140.

16 Gran parte de estos planes, basados en los documentos originales, pueden hallarse en Bréviaire de la haine, de León Poliakov, París, 1951, cap. 8 (edición americana bajo el título de Harvest of Hate, Syracuse, 1954); las citas pertenecen a la edición original francesa, pero sólo en cuanto se refieren al exterminio de los pueblos no germánicos, especialmente a los de origen eslavo. El hecho de que la máquina nazi de destrucción no se habría detenido ni siquiera ante el pueblo alemán resulta probado por un proyecto de ley sanitaria, redactado por el mismo Hitler. Proponía “aislar” del resto de la población a las familias que contaran con algún caso de afecciones cardíacas o pulmonares, siendo, naturalmente, su liquidación física el siguiente paso. Este, como otros diferentes e interesantes proyectos para la victoriosa Alemania de la posguerra, se hallan contenidos en una carta circular a los jefes de distrito (Kreisleiter) de Hesse-Nassau en la forma de un informe sobre un debate desarrollado en el Cuartel General del Führer acerca de las medidas que tendrían que ser adoptadas “antes... y después de una victoriosa terminación de la guerra”. Véase la colección de documentos en Nazi Conspiracy and Aggression, Washington, 1946, et seq., vc. VII, p. 175. Al mismo contexto corresponde la proyectada promulgación de un “legislación relativa a todos los extranjeros”, mediante la cual tenía que ser legalizada y ampliada la “autoridad institucional” de la policía para enviar a personas que no hubieran cometido delito alguno a los campos de concentración. (Véase Paul Werner, SS-Standartenführer, en Deutsches Jugendrecht, fasc. 4, 1944.) En relación con esta “política demográfica negativa” es importante recordar que “en este proceso de selección nunca puede haber una pausa” (Himmler, “Die Schutzstaffel”, en Grundlagen, Aufabau und Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates, núm. 7 b). “La lucha del Führer y de su partido constituía una selección inalcanzada...; la selección y esta lucha quedaron ostensiblemente coronadas el 30 de enero de 1933... El Führer y su vieja guardia sabían que la verdadera lucha acababa de comenzar” (Robert Ley, Der Weg zur Ordensburg, o. D. Verlag der Deutschen Arbeitsfront. “No disponible para la venta”).

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder