Narrativa española | Concha Espina: “Esperando al hijo”

Concha Espina nos muestra en este cuento un drama que se renueva en cada época: la guerra, la muerte de los jóvenes, y el vacío que dejan en sus familias rotas.

Ya vuelven los de su quinta, y la madre, aguardándole, saca del arcón la ropa de paisano para colgarla en el alto perchero, a los pies de la cama recién mullida. Busca también el reloj de plata, cuyo especial cuidado le encomendó el ausente, lo frota en la punta del delantal, le da cuerda con religiosa lentitud y lo coloca sobre el frontal del lecho, debajo de una rama de laurel.

A las horas en que el soldadito pudiera llegar, andando desde la próxima estación del ferrocarril, la madre se asoma a la puerta, entorna los ojos para alcanzar mucho horizonte, mira un largo rato y suspira después.

En una de estas frecuentes interrogaciones, lo que encuentran los ojos de la madre es una sombra que se balancea poniendo su mancha triste en la blancura del camino.

La mancha crece, se va perfilando y se concreta en una capa sacerdotal.

El que llega es el señor cura. Llega y no pasa adelante, sino que se detiene a saludar a la aldeana.

Es mozo el sacerdote, si tiembla su voz no es porque los años la acobarden. Es por otra causa secreta que acaso va a descubrirse luego de que él pregunte:

—¿Qué sabes de Pedro?

La madre observa al párroco tenazmente, nota su turbación, se angustia, y exclama:

—¡Usted me trae malas noticias!

—¡Mujer!

—¡Ay, sí señor, sí!

—Atiéndete a razones.

—¡Hijo de mi alma!

La emoción entorpece los circunloquios del cura, que entre palabras de consuelo y de tristeza va confesando cómo el soldadito murió en vísperas de regresar a su casa, deshecho por una calentura fulminante.

Ni las balas ni los moros le habían dañado. Hizo jornadas penosísimas, cargó a la bayoneta cuerpo a cuerpo en varias ocasiones, trepó a las escarpaduras más bárbaras del Rif. Vió tan cerca a la muerte en multitud de combates y de senderos, que la tuvo al mismo filo de su corazón, sin que lo hiriese. Y de pronto le tomó por suyo en el cuartel, en dos días de enfermedad.

Se tranquilizó un poco la madre al oír esta explicación, repetida en cartas de otros militares y en testimonios de los compañeros repatriados; porque la oyó sin creerla.

No podía ser. Puesto que no mataron a su hijo, “él solo” no se había de morir en la flor de la edad. Nunca estuvo enfermo ni malcayente. Robusto, de buena encarnadura y mucho rejo, una fiebre de pocas horas no se lo llevaría, y menos así, calladamente, sin dejar un encargo ni una despedida. No, él se hubiera defendido. Era alto, duro, empeñoso. Tenía madre, tenía novia, quería vivir. ¡Se había ido para volver!…

Y la aldeana se refugia en su obstinación. Su hijo no es el Pedro Navarro caído mortalmente en dos días sobre la cama de un hospital, sin un rasguño, sin una mancha de sangre en el uniforme guerrero. Entre tanto “gentío” como sucumbe por aquellas tierras monstruosas del África, ¿no puede morir otro mozo del mismo nombre?

En los acusadores papeles que ha recibido el alcalde existe, sin duda, una equivocación horrible. Pedro volverá. Hay que tenerle la cama hecha, la ropa limpia, en hora el reloj.

Y la madre, enloquecida con esta esperanza, sale a la puerta cuando pasan los trenes, y entorna los ojos para alcanzar mucho camino con la vista.

Dentro de su mirada ansiosa recoge todo el sendero hasta la estación, distingue todas las figuras que se mueven lejanas, que huyen o se acercan, implacables.

¡No vuelve el soldado…! Y se esconde la pobre mujer, traspasada de pena, en el cuarto silencioso de su hijo, oculta la frente en el mullido lecho: las hojas de maíz gimen apretadas en el jergón, ásperas y contenidas como un sollozo, mientras el reloj de plata, colgada bajo la ramita de laurel, cuenta las horas con un trágico pulso de eternidad.

_____________________________

Más allá de sus filiaciones y decepciones políticas, la obra de Concha Espina es espejo donde la sociedad española de su tiempo vio reflejadas sus siempre polémicas actitudes extremas. Entre el espíritu liberal moderno y el apego conservador a añejas tradiciones, sus personajes femeninos encarnan un conflicto hoy superado, pero que subyace oculto e hiriente todavía en los dilemas íntimos de muchas mujeres. La breve historia que Espina cuenta en “Esperando al hijo” nos muestra el dolor y la obstinada negación de una madre ante su pérdida: un drama que atraviesa cada estrato social, ideológico y nacional, y se renueva lamentable en cada época, con independencia de circunstancias y pretextos: la guerra, la muerte de los jóvenes, y el vacío que dejan en sus familias rotas.

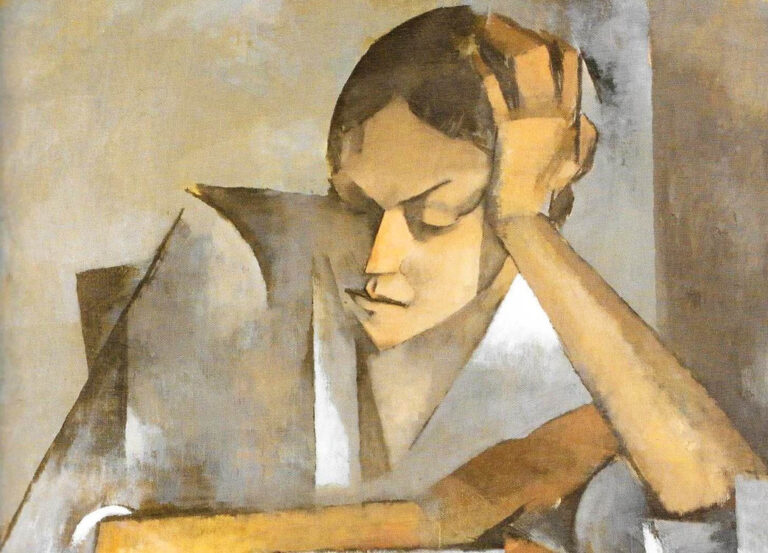

Acompaña este relato de Concha Espina una pintura de la artista española de origen ruso Olga Sacharoff. Considerada por algunos historiadores del arte como la introductora del cubismo en Cataluña, Sacharoff se estableció en Barcelona en 1915, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, y vivió durante años en el anonimato, aunque su obra se exponía en galerías y muestras de la vanguardia europea como el Salón de Otoño, en París, donde era muy valorada. En 1936, con el inicio de la Guerra Civil, se refugió en Francia, pero en 1940 regresó a España, en cuyos circuitos artísticos encontró finalmente algún espacio, aunque su obra entonces se apartó de las corrientes vanguardistas y se hizo más cercana al naif. Sólo a fines del siglo XX e inicios del XXI ha comenzado a estudiarse y reconocerse su legado.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder