La privatización silenciosa. Prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano

“En Cuba, enfermar es quedarse solo frente a un sistema que te exige dinero, influencias o suerte.”

“La privatización silenciosa: Prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano” es una investigación realizada por el equipo de Casa Palanca con aporte de datos de Cubadata.

Aunque el discurso oficial sostiene que la salud en Cuba es gratuita y universal, la evidencia sugiere que el Sistema Nacional de Salud (SNS) atraviesa un proceso de privatización encubierta. Basado históricamente en los principios de gratuidad y equidad, lo que alguna vez fue considerado el orgullo del régimen cubano muestra hoy señales claras de deterioro estructural: corrupción, pagos informales y desigualdad creciente en el acceso a los servicios.

Pacientes y familiares se ven obligados a recurrir a contactos personales para acceder a atención médica oportuna y a pagar por servicios que deberían ser gratuitos. Desde procedimientos básicos hasta atención de emergencia, la corrupción ha permeado todos los niveles del sistema sanitario.

A lo largo de esta investigación también se documenta cómo la crisis económica, la reducción del financiamiento estatal, la escasez de recursos y el éxodo de profesionales han debilitado la capacidad del sistema para ofrecer atención de calidad, al mismo tiempo que propician la corrupción. Todo esto contrasta con la imagen de “potencia médica” que el Gobierno ha promovido durante décadas y deja al descubierto una pregunta ineludible: ¿Sigue siendo la salud un derecho en Cuba, o se está convirtiendo en un bien de mercado?

Cuando en noviembre de 2024 a Alexis Domínguez, un habanero de 45 años, le hallaron dos cálculos renales supo que, a partir de ese momento, le esperaba un camino incierto y lleno de irregularidades en el SNS. Su doctora del Hospital Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez”, más conocido como “La Benéfica”, en La Habana, le advirtió que debía operarse en los próximos siete meses. De los dos cálculos, el más grande ―de nueve milímetros― le estaba comprimiendo la uretra.

El primer obstáculo surgió en ese punto. El hospital no contaba con los recursos para hacerle la cirugía por mínimo acceso; tampoco para la extensa recuperación que implicaba hacerla de otro modo: con un corte grande por todo el costado del abdomen. Le recomendaron entonces que intentara en el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Y ahí “empezó la agonía”, relata el hombre.

Asegura que un funcionario de ese hospital, cuya identidad y cargo Domínguez no quiso revelar, le pidió 150 USD solo para ponerlo en contacto con la cirujana que lo operaría. Conseguir un turno por la vía formal era casi imposible. “En ese hospital todo se mueve con dinero. Eso ahí es una mafia”, afirma. “Se rumorea que hasta las camas para ingresar cuestan entre 150 y 200 USD”.

Por esa fecha ―principios de diciembre de 2024―, el tío abuelo de Wilfredo Castellanos murió de un infarto en su casa mientras la familia conseguía los 5.000 pesos cubanos (CUP), unos 13 USD al cambio informal actual, que, afirma, un ambulancista les solicitó para atender la emergencia. La mayoría de los familiares del anciano dependen del salario estatal o son jubilados. No disponían de esa cantidad.

Castellanos, quien es un vocalista de 28 años, quiso denunciar el incidente, pero su padre le pidió que no lo hiciera, por su abuela, la hermana del tío abuelo fallecido, a quien ni siquiera le contaron cómo sucedieron los hechos. Ambos hermanos habían sido combatientes en la Sierra Maestra. “Contarle sería empeorar su dolor y causarle indignación”, pues “fueron gente que luchó por este país”, explica este joven.

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 72, establece que la salud pública es un derecho fundamental de todas las personas. Además, asigna al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios destinados a la atención, protección y recuperación de la salud, lo cual se refuerza a través de la nueva Ley de Salud Pública.

Sin embargo, los hechos no acompañan este discurso.

Esta investigación arroja luz sobre una realidad que muchos cubanos y cubanas viven a diario, pero que rara vez se documenta con cifras: la corrupción en el acceso a la salud ya no es una excepción, sino una práctica estructural dentro del sistema. Lo que antes podía parecer un desvío aislado, hoy opera como una regla no escrita que condiciona la atención médica en la Isla.

Si bien el SNS cubano no se ha privatizado oficialmente, en la práctica, muchos servicios funcionan bajo una lógica de mercado.

La insuficiencia de personal sanitario, la precariedad salarial en el sector y la escasez de insumos y materiales han propiciado un entorno donde la corrupción florece como mecanismo de supervivencia, dando lugar a un esquema de pagos ilegales que se exigen u ofrecen a cambio de servicios médicos.

Las operaciones, cuyo proceso de espera puede tardar meses o incluso años, dependen muchas veces de que los pacientes compren en el mercado informal materiales tan básicos como guantes, apósitos, sueros, jeringuillas y agujas.

La no disponibilidad de estos y otros insumos, y el faltante de más del 50% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias estatales, ha impulsado su compra en el mercado informal a precios elevados. Muchos son detraídos del propio sistema público.

De acuerdo con organismos internacionales, la corrupción en el sector tiene graves consecuencias en las cinco dimensiones del desempeño del sistema de salud: el acceso, la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios de atención.

¿Qué dicen los datos?

Según una encuesta de Cubadata, realizada para esta investigación a 2.141 personas de todo el país a principios de 2025, el 80,1% declaró haber necesitado atención médica en el último año. Sin embargo, solo el 9,2% pudo acceder siempre a los servicios necesarios. Un 23,1% lo logró la mayoría de las veces, mientras que más de la mitad ―el 54,6%― fue atendida solo algunas veces. El 13% restante nunca lo consiguió.

Detrás de cada uno de estos números hay una historia de dolor, enfermedad desatendida, pagos informales y puertas que nunca se abrieron por la falta de una suma de dinero, un contacto privilegiado o un favor.

La barrera económica es evidente en un país donde la salud se dice gratuita: el 74,3% de quienes necesitaron atención médica tuvo que pagar por servicios o medicamentos que, en teoría, son gratuitos. A esto se suma otro dato revelador: el 78% afirmó haber recurrido a contactos personales para conseguir una consulta, un tratamiento o incluso un simple diagnóstico.

El 56,9% afirma que pagar o recurrir a contactos personales para obtener servicios médicos es una práctica que realiza siempre o con frecuencia. Esta tendencia se mantiene en todas las regiones del país:

- La Habana → 66,6%

- Occidente → 58,8%

- Oriente → 55,8%

- Centro → 51,9%

Lo más preocupante de este fenómeno es su normalización. La mayoría ha aceptado que, sin pago o conexiones en el sector, la atención será deficiente o inaccesible. Esta aceptación silenciosa revela no solo la gravedad de la crisis, sino también la pérdida progresiva de la confianza en el SNS cubano. En Cuba, enfermar es quedarse solo frente a un sistema que te exige dinero, influencias o suerte. Lo que antes era derecho para todos, hoy es privilegio de pocos.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la corrupción en este sector confirma que: “estas transacciones se producen de forma común cuando el paciente quiere recibir mejor atención, lo que da a entender que muchos ni siquiera consideran que se trate de un soborno”.

Estos pagos, continúa el estudio, ya sean vistos como una práctica aceptada para recibir atención o como una muestra de corrupción, son perjudiciales para la prestación de servicios médicos, puesto que su imposición en un servicio público limita el acceso a quienes poseen menos recursos económicos.

“Lo que antes era derecho para todos, hoy es privilegio de pocos.”

En este sentido, la encuesta de Cubadata revela también que el 52,2% ha dejado de buscar atención médica debido a estos pagos ilegales, mientras el 45% declara que acceder a la salud le ha afectado significativamente en términos económicos.

Además, la percepción sobre la generalización de estas prácticas es clara: el 82,4% considera que la corrupción en salud está “muy extendida” o “extendida”, mientras que solo el 2,4% cree que no existe.

Las personas de la tercera edad son las más afectadas. Al 54,3% de las personas mayores de 60 años encuestadas, estas prácticas le reportan perjuicios económicos significativos, en comparación con el 35,4% de los/as jóvenes de 18 a 29 años.

Los servicios que, según esta encuesta, con mayor frecuencia requieren pagos extraoficiales son:

- Obtención de medicamentos → 57,6%

- Procedimientos quirúrgicos → 27,9%

- Diagnósticos con equipos médicos → 10%

- Consultas médicas → 4,5%

Entre los principales actores que facilitan el acceso a la salud a cambio de pagos o favores se encuentran:

- Intermediarios externos (gestores informales, conocidos, contactos personales) → 34,5%

- Personal administrativo de salud → 19,8%

- Enfermeros/as → 17,1%

- Médicos/as → 15,3%

- Otros → 13,3%

Este panorama se ve reforzado por la falta de incentivos para los/as profesionales y otros/as trabajadores de salud, quienes, ante la precarización de sus salarios, encuentran en estas prácticas una forma de mejorar sus ingresos. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario promedio en el sector de la salud junto al de asistencia social en 2024 fue de 6.154 CUP (16 USD).

Mejorar la salud enferma el bolsillo

Cuando Domínguez logró reunir los 150 USD, se enteró de que el funcionario del Hospital “Ameijeiras” que los solicitó había “explotado”. Es decir, había sido descubierto en un caso de corrupción y podría haber estado cumpliendo o estar a punto de cumplir sanción.

El Código Penal cubano, en su artículo 194, establece el delito de cohecho, en el que incurre cualquier funcionario público que recibe un beneficio o dádiva a cambio de realizar, o incluso abstenerse de realizar, un acto propio de sus funciones. Las sanciones de prisión oscilan entre dos y cinco años para quienes aceptan la dádiva, y de tres a ocho años para quienes la ofrecen. La gravedad del delito puede aumentar si el profesional además exige dicho pago, en cuyo caso la pena podría llegar de ocho a veinte años de privación de libertad.

Los intermediarios no están exentos y enfrentan penas iguales a las de los autores directos. Sin embargo, en todos los casos, el tribunal tiene la facultad de reducir las penas hasta la mitad de sus límites mínimos si las circunstancias del hecho o las características personales del condenado lo justifican.

No fue hasta finales de febrero de 2025, tres meses después de su diagnóstico, que Domínguez logró obtener un turno con la cirujana por la vía oficial. Sin embargo, pasó a una lista de espera que lo desalentó. Había personas en cola para la cirugía desde hacía más de un año. “A mí me dieron un plazo de siete meses para operarme porque corro el riesgo de perder el riñón. Yo no puedo esperar tanto”, explica este trabajador del sector privado, quien hasta el momento de esta publicación aún no ha ingresado al quirófano.

El cálculo más pequeño lo expulsó, pero “el otro sigue ahí, y es el que me preocupa”, dice. “Temo que mi salud empeore y la operación no llegue a tiempo”.

Mientras espera su intervención quirúrgica, recurre a remedios naturales e improvisa sus tratamientos como puede. Vinagre de manzana en ayunas, pastillas de Chancapiedras y analgésicos le ayudan a aliviar el dolor. En las farmacias estatales escasean las medicinas; sin embargo, dice Schudian Suárez, su esposa, que las compran en la misma “Benéfica”. “Supuestamente en el hospital no hay nada tampoco, pero por fuera he comprado hasta sueros”, recalca.

“Por fuera”, así como “por la izquierda” de ahora en adelante, son eufemismos que designan modos informales o ilícitos ―casi siempre mediante pago o favoritismo― de conseguir bienes o servicios públicos.

La desesperación económica complica aún más la salud de Domínguez. Es el único sustento de su hogar. De él dependen su nieta y su esposa, que es ama de casa.

“Antes trabajaba en una charcutería privada, pero estar tantas horas de pie me afectaba mucho”, comenta Domínguez. “Entonces me puse a hacer mensajería en mi moto eléctrica, pero empecé a orinar sangre y tuve que dejarlo. Descansé un tiempo, pero al final volví a la charcutería porque si no trabajo, ¿qué comemos?”.

Los testimonios de Domínguez y de Castellanos representan solo la punta del iceberg de un sistema en el que recibir atención médica oportuna y de calidad ya no es un derecho garantizado, sino un servicio condicionado por la capacidad de pago.

Para esta investigación, pacientes, familiares y personal sanitario reportaron prácticas de corrupción en varios servicios del SNS. Los testimonios convergen en la necesidad de pagar “por fuera”, sobornar o entregar obsequios para obtener atención médica, acelerar cirugías o garantizar un buen servicio.

- Para tratar dos muelas afectadas, Roberto, un habanero de 32 años, asegura haber tenido que desembolsar 5.000 CUP (13 USD), equivalentes al 85% del salario medio mensual.

Ante la imposibilidad de ser atendido en el policlínico que le corresponde, debido a falta de materiales y personal sanitario, recurrió a una dentista que trabaja de manera privada en un centro estatal. La experiencia de su suegra, así como la de Adel B. Gamboa, R. Carvajal y Enrique confirman esta tendencia.

| Por concepto de: | Afirman haber pagado (CUP/USD) |

| Consulta y empastes | 700 – 2.000 (1,8 – 5,2 USD) |

| Extracciones | 2.000 – 3.000 (5,2 – 7,8 USD) |

| Uso de equipo rayos X (RX) | 500 – 1.500 (1,3 – 3,9 USD) |

| Pago a intermediarios internos | 500 (1,3 USD) |

- Las cirugías son los servicios más costosos. Oscilan entre 15.000 y 25.000 CUP (38,96 y 64,93 USD), incluso más. El máximo del que tiene constancia un médico en la provincia de Holguín, sin contar los recursos necesarios para realizarlas, es de 30.000 CUP (77,92 USD).

- Enrique Y. (Santiago de Cuba)Relata que, para que su tía, de 62 años, con pie diabético, recibiera atención de calidad, su familia tuvo que pagar sobornos que sumaron 105 USD a un médico intermediario, un angiólogo y un enfermero, a pesar de que no pidieron dinero formalmente.

- Jairo Cabrera (La Habana) Asegura haber conseguido una cama en el Hospital “Ameijeiras”, para su tía de 74 años, que sufrió un aneurisma cerebral, pagando 20.000 CUP (51,94 USD) a un intermediario externo. Posteriormente, abonó 5.000 (13 USD) adicionales en el hospital por una prueba médica. Para un segundo ingreso, habría pagado 15.000 CUP más (38,96 USD) a la misma persona intermediaria.

- Ginecología y obstetricia – Además de estar entre los más caros, en estos servicios se observa un patrón alarmante. La desesperación ante las largas listas de espera y el temor a episodios de negligencia o violencia ginecobstétrica, obligan a mujeres, en su mayoría, a desembolsar grandes sumas de dinero para acceder a procedimientos que, por ley, deberían ser gratuitos y humanizados.

- Dianelis (Santiago de Cuba) Relata que un cirujano la operó de fibromas por 25.000 CUP (64,93 USD), tras soportar una espera de seis años. Además, tuvo que comprar todo el instrumental médico necesario para la cirugía.

- Arysa Hernández (La Habana) Asegura haber desembolsado 10.000 y 15.000 CUP (26 y 38,96 USD) por sus ingresos y sus dos cesáreas, respectivamente. En su caso, no tuvo que encargarse de gastos adicionales en materiales. Estaban incluidos en los precios pactados.

- Legrados y regulaciones – Hay reportes de cobros por estos procedimientos en los que se raspa y/o extrae tejido del endometrio tras abortos espontáneos, y que también se utilizan con frecuencia como método de aborto voluntario. Los costos de estos servicios varían entre 5.000 y 10.000 CUP (13 y 26 USD).

Ninguno de estos montos incluye los gastos de los medicamentos comprados a sobreprecio, ni los costos de transporte, alimentación u otros relacionados con la hospitalización y los acompañantes de los pacientes. Estos “costos ocultos” elevan la carga económica sobre las familias cubanas, que sobreviven con muy bajos niveles de ingresos.

Informes de la ONEI señalan que el salario mínimo en Cuba está fijado en 2.100 CUP (5,45 USD), mientras que el salario promedio mensual de 2024 fue de 5.839 CUP (15,16 USD). Las jubilaciones, por su parte, no superan los 2.000 CUP (5,19 USD) en promedio.

Se estima que dos personas de un núcleo familiar necesitan casi ocho salarios promedios y más de 29 jubilaciones mínimas para cubrir los gastos básicos de manutención.

En medio de una profunda crisis económica que ha disminuido el poder adquisitivo y elevado los niveles de pobreza y hambre en la Isla, los cubanos y las cubanas ya no solo deben destinar sus pocos ingresos a su subsistencia. También muchos se ven en la necesidad de realizar estos pagos extraoficiales para acceder a la salud.

“Tu servicio de salud es gratuito… pero cuesta”

Como si se tratara de un aviso encubierto o burlesco, una pancarta que recibe a los usuarios del SNS a la entrada de las instalaciones médicas se los ha recordado durante años. Esta especie de llamado continuo a permanecer en agradecimiento eterno y a “valorar lo que se tiene” ―porque, de lo contrario, con un cambio de régimen, tales “gratuidades” desaparecerían―, forma parte de la manipulación habitual del oficialismo cubano y de su estrategia para contener todo tipo de disidencia política.

Durante décadas en Cuba se ha asustado a su población con el lobo de la “salud privada” en los países del llamado “primer mundo”, donde cientos de miles de personas no tendrían acceso o estarían padeciendo las consecuencias de sistemas de salud pública deficientes. Lo que empezó como propaganda, en la actualidad se ahoga en su propia ironía. Frente a los pagos informales que se hacen hoy en Cuba para acceder a la salud, esas pancartas que se vanaglorian de la gratuidad del sistema deben de ser un insulto para más de uno.

“En el día a día como médico no se escucha hablar del tema, pero la población sí lo comenta”, dice Miguel*, un neurocirujano de 31 años de la zona oriental del país, cuyo nombre real protegeremos por motivos de seguridad. “En mi opinión, los médicos que cobran por estos servicios lo hacen para tener una entrada económica, pues no es secreto para nadie que el salario no es suficiente”. Asegura que él mismo ha tenido que recurrir al pluriempleo.

Adriana Fonte Preciado, una médica cubana de 28 años, residente en España desde 2023, también considera que los salarios de los/as profesionales de la salud en la Isla son muy bajos en comparación con el “gran volumen de trabajo” y “la responsabilidad legal que tienen”.

“En Cuba ya es casi obligatorio llevarles un regalo a los proveedores de servicios médicos para obtener atención.”

Algo similar denuncia un ortopédico de 29 años, de la provincia oriental de Holguín, a quien llamaremos Alex*. Este joven especialista señala, además, que “es muy habitual que no solo médicos, sino también el personal de enfermería, técnicos, incluso los camilleros se presten para este tipo de corrupción”.

“Normalmente, los pacientes contactan con un conocido del médico y estos son los encargados de convenir el precio con el galeno”, explica una estudiante de quinto año de la Facultad No.2 de Ciencias Médicas de la provincia Santiago de Cuba. Según ella, dirigirse directamente al especialista implica un riesgo para este último.

Alex* también explica que los pacientes se acercan a algún miembro del personal del centro, ya sea el ascensorista, un técnico, algún camillero o personal de enfermería, para preguntar cómo pueden resolver su problema de salud. “Y estos les dicen a los pacientes: ‛sí, existe disposición, pero no hay tanto como para brindar el servicio a tu caso, entonces creo que podemos llegar a un arreglo’. Esas son las frases casi siempre. ‛Vamos a ver de qué forma priorizamos su caso, pero tiene que colaborar’”, relata.

Muchas veces, la forma de “colaborar” no es monetaria. Fonte destaca cómo en Cuba ya es casi obligatorio llevarles un regalo a los proveedores de servicios médicos para obtener atención o mejorar las condiciones de la misma. Lo que antes representaba un gesto de agradecimiento, ahora “es lo que te abre las puertas para acceder a un servicio”, afirma. “Se ha hecho una especie de acuerdo no verbalizado: el paciente sabe lo que tiene que hacer y el médico no tiene pudor al aceptarlo”.

Además de los regalos, la compensación puede manifestarse en favores, tráfico de influencias o incluso alimentos, artículos de primera necesidad y materiales médicos. Parte del material restante tras su uso se reutiliza en otros procedimientos, por los que luego se cobra en efectivo.

El testimonio de estos doctores confirma que el acceso a la salud en Cuba se ha convertido en un privilegio para quienes tienen recursos y contactos.

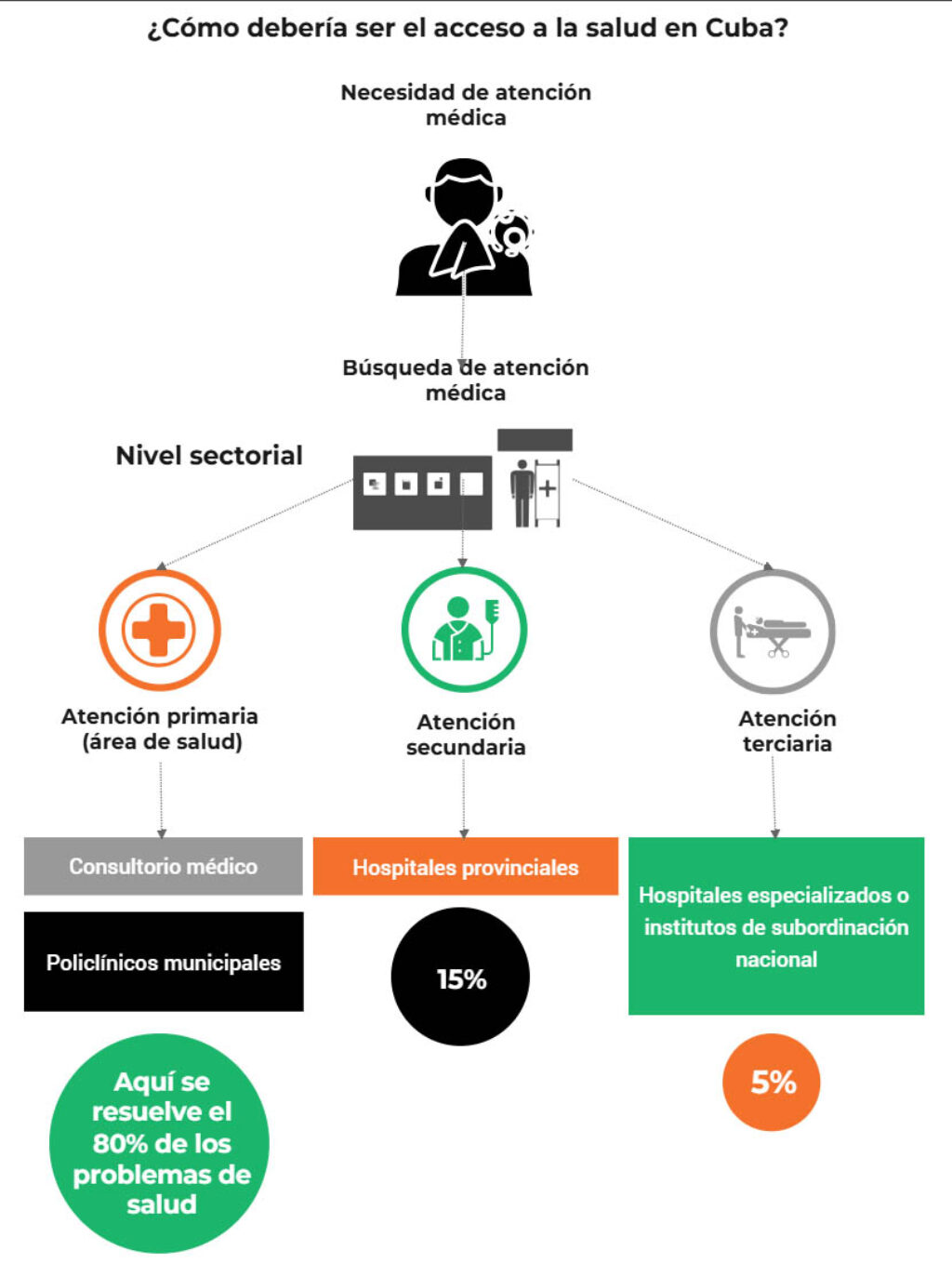

“La escala de atención que tiene el sistema sanitario cubano, en la que normalmente el paciente va al médico del consultorio y el médico del consultorio, si lo considera, lo manda al policlínico; y en el policlínico, si lo consideran, lo mandan a un hospital o a un centro más especializado, no funciona”, explica Fonte.

Las personas que tienen recursos y contactos llegan directamente al especialista que necesitan.

Una enfermera de neonatología, de Santiago de Cuba, admite que la atención médica de quienes no pagan o no tienen un contacto o intermediario en el sector, suele retrasarse con múltiples excusas: “no hay recursos”, “el salón de operación está cerrado” o “los análisis no están bien y hay que repetirlos”.

“Los pacientes que no son recomendados por jefes o personas pudientes tienen que acostumbrarse a esperar y esperar”, afirma.

Cuenta el caso de un amigo de su padre, del municipio Palma Soriano, quien durante mucho tiempo requirió una operación para extirparse dos hernias inguinales que le impedían caminar y trabajar. En 2024, a cambio de operarlo, además de dinero, según relata la enfermera, el cirujano le habría pedido dos cerdos: uno para la fiesta de quince años de su hija y otro para repartir entre el resto del equipo médico.

Otra triste realidad que evidencia la desigualdad en el acceso a los servicios del SNS son las violaciones en las listas de espera. A quienes pagan para someterse a una cirugía se la realizan antes que a aquellos que llevan tiempo esperando.

Alex* comenta que procedimientos como las operaciones de hernias, apendicectomías o cirugías electivas están siendo postergados o cancelados. Estas decisiones, justificadas con la escasez de insumos y, en algunos casos, con la actualización de protocolos médicos, sugiere se toman con la intención de esperar a ver si los pacientes mejoran por sí mismos o si terminan soltando el efectivo.

“Ellos lo hacen, como dicen, porque la vida está muy dura y no hay recursos; y realmente no los hay”, comenta Rubén*, un anestesiólogo también de Holguín.

La falta de materiales elementales como yeso, sueros, anestesias o reactivos, provoca que incluso las emergencias, como fracturas de cadera o cuadros de insuficiencia renal, no puedan ser atendidas a tiempo. Los pacientes de su provincia, cuentan Alex* y Rubén*, se tienen que desplazar a otra, a veces lejana, para realizarse resonancias magnéticas o un simple análisis complementario.

“Los hospitales reservan insumos para quienes tienen mayores posibilidades económicas o vienen recomendados.”

Rubén* afirma que lo poco que entra de insumos para procederes menores, como los legrados que son casos ambulatorios, es la anestesia, y generalmente no hay. Sin embargo, revela: “A veces entran veinte bulbos de tal anestesia y, como no todos los casos llevan la misma cantidad, la ahorramos y la guardamos para ‛los casos de nosotros’ como decimos: familiares, amistades o los que vienen directamente”.

Alex* confirma que existe una “subclasificación” en la atención a los pacientes, incluso estigmatizaciones a la hora de decidir en quiénes emplear el tiempo y los escasos recursos. En esto coincide con Fonte, quien plantea que muchas veces los hospitales reservan insumos para quienes tienen mayores posibilidades económicas o vienen recomendados.

“Estás en una guardia médica, que lo recuerdo perfectamente yo ―cuenta Fonte―, y la persona viene, por ejemplo, con un cólico nefrítico, y no tienes los medicamentos que se administran en esos casos, que es de los dolores más terribles de la medicina, y se tiene que ir a su casa a tomar té de hierbas u otras cosas que le alivien. Pero si viene un paciente que está recomendado, y viene un directivo a atenderlo o un especialista de más alto rango que tú, los insumos aparecen. Eso es una realidad en los hospitales de Cuba”.

Cuando el que enferma es el sector de la salud

El estudio del PNUD plantea que entre las principales causas de la corrupción en el sector salud a nivel global podrían destacarse unas normas y regulaciones demasiado laxas, inexistentes o por el contrario demasiado estrictas, la falta de responsabilidades, los bajos salarios y la oferta limitada de servicios ante una gran demanda.

En Cuba, la corrupción en el SNS no es simplemente resultado de comportamientos individuales, sino consecuencia de problemas estructurales profundos.

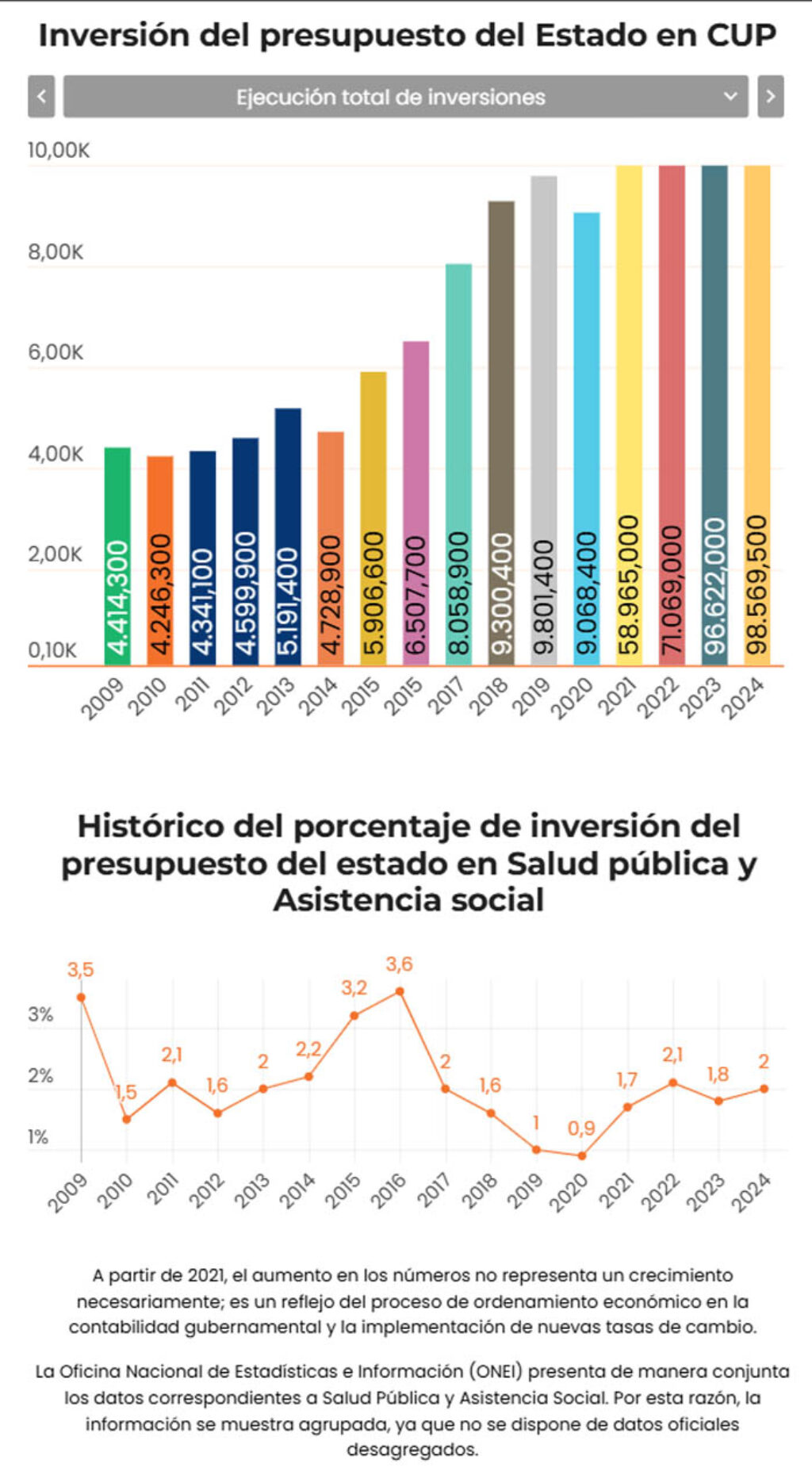

Lo que, en principio, los cubanos y las cubanas habían tenido garantizado en materia de salud, según algunos analistas se ha ido desmantelando desde finales de la década del 2000. El entonces presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, comenzó a insistir en la necesidad de recortar gastos y eliminar “subsidios excesivos” y “gratuidades indebidas”. La inversión estatal en el sector ha sido de las más afectadas, mientras se han priorizado otros de interés para el Gobierno.

La crisis que empezó a padecer el SNS a partir de ese momento se agravó tras la llegada de la pandemia COVID-19. A día de hoy, el panorama no muestra signos claros de recuperación, por más que, en la reunión de balance anual del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en abril de 2025, su ministro, José Ángel Portal Miranda, afirmara ―según la prensa oficial―, que en 2024 hubo “un incremento progresivo en los niveles de atención dentro de la red de instituciones del sector” con respecto al año anterior. Aseveración que ha repetido para al menos dos periodos previos. Al mismo tiempo, en la reunión se señaló que “la demanda de consultas, tanto médicas como estomatológicas, no está satisfecha en el país”.

Así como desde hacía tiempo las prácticas de corrupción en el sector eran un secreto a voces, casi nadie puede negar que el SNS cubano hoy no puede satisfacer la demanda de su población. Incluso, algunos pacientes con enfermedades graves o padecimientos complejos, para quienes el MINSAP ha admitido no contar con la solución médica adecuada, han accedido a atención y tratamientos en otros países a través de visas humanitarias, gracias al alcance mediático y las campañas de donación.

Los recortes y la insuficiencia presupuestaria en el sector se reflejan en la escasez de medicamentos e insumos, así como en la baja calidad y el deterioro que presentan las instalaciones médicas. En muchas abundan filtraciones, techos en mal estado, escasez de agua, plagas de roedores y cucarachas, mobiliario obsoleto y salas cerradas.

“Lo que hoy tenemos se debe a años y años de sobreexplotación, porque realmente ya la población no es interés, es decir, la subvención de las necesidades ya no es un interés estatal”, plantea Alex*. Como una de las causas del declive del SNS, a esta insuficiencia de presupuesto, Miguel* añade la mala dirección de las instituciones y la deficiente actualización, reparación y mantenimiento de equipos.

A Alex* le resulta difícil de creer que las cantidades de recursos médicos de producción nacional que se venden a sobreprecio en las calles y en grupos de compra venta fluyan de a poco de una institución, un hospital o un pequeño instituto, y no de los grandes almacenes del país.

Para este especialista el mercado informal encuentra su apoyo en las redes de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED), entidad responsable de almacenar, distribuir y comercializar medicamentos, insumos, reactivos, materiales y productos médicos, tanto nacionales como importados, en todo Cuba. Existe, a su juicio, una cadena organizada, que domina la oferta y demanda de estos recursos, en silencio, con el respaldo de un sistema que evita enfrentarse a la realidad.

“La inversión estatal en el sector ha sido de las más afectadas, mientras se han priorizado otros de interés para el Gobierno.”

Aunque se intentó establecer comunicación con EMCOMED por varias vías, no fue posible acceder a un contacto en la empresa que conteste su teléfono o email.

A pesar de admitir que en 2024 no destinaron todos los esfuerzos y recursos necesarios para el mejoramiento de los indicadores sanitarios y de “la compleja situación de la cobertura de medicamentos e insumos médicos, el éxodo de profesionales y problemas organizativos en las instituciones de salud”, Portal Miranda responsabilizó, como en múltiples ocasiones, al “contexto económico difícil, agravado por el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos a Cuba”.

Aunque ningún personal de salud entrevistado pudo confirmar con absoluta seguridad que la directiva de hospitales y de centros médicos participe en prácticas de corrupción, todos coinciden en que es muy probable que conozca estas situaciones e, incluso, las avale en cierto modo. “Ellos no viven fuera de todo este entramado”, afirma Miguel*. Por ello, para la doctora Fonte: “Es imposible no saberlo. Y lo permiten”.

En cambio, Rubén* y Alex* afirman que la directiva se involucra en estos cobros indebidos cuando se trata de operaciones que ameritan ser aprobadas por el Consejo de Dirección, porque son grandes intervenciones, principalmente las de cirugía plástica.

En cualquier caso, estas prácticas, ampliamente conocidas y toleradas en las instalaciones médicas del país, califican, según los expertos de Cubadata, como una forma de violencia institucionalizada, la cual no siempre se manifiesta de manera explícita; con frecuencia opera en silencio, a través de normas, rutinas, omisiones y decisiones institucionales que naturalizan estas desigualdades, legitiman su permanencia y causan daños evitables.

En este sentido, y según diversos estudios, el acceso desigual a los servicios de salud responde a un sistema fragmentado y excluyente, donde la violencia institucional se ejerce tanto por acción ―a través del maltrato, cobro de servicios que deberían brindarse gratuitamente, la discriminación o la negligencia― como por omisión, cuando los Estados y sistemas sanitarios incumplen con su obligación de garantizar un acceso equitativo, oportuno y de calidad. Esta dinámica no solo mantiene las desigualdades preexistentes, sino que también refuerza exclusiones sistemáticas que afectan con mayor crudeza a los sectores más vulnerados.

Esto se complementa con lo que Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois han descrito como mecanismos de exclusión que se reproducen cuando las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención médica se vuelven parte de lo cotidiano, invisibilizando las causas sociales, económicas y políticas que las generan. Lejos de ser episodios aislados, estas violencias, como sostiene también Paul Farmer, se inscriben en relaciones históricas de poder y exclusión, que definen quién accede a cuidados dignos y quién queda sistemáticamente relegado.

Alex* considera que esta actitud de tolerancia institucional se debe a la falta de personal sanitario que hay en la Isla. Coinciden los profesionales entrevistados en que el mayor problema para la Salud Pública de Cuba, tanto a mediano como a largo plazo, no será el déficit de recursos médicos, que ya es grave, sino la falta de recursos humanos.

“Ya no hay personal para satisfacer la demanda, tanto de la población natural como para la comercialización de los servicios médicos en el extranjero”, asegura. Tanto él como Fonte comentan que incluso recién graduados están pidiendo baja, sin importarles la invalidación de su título.

Entre 2021 y 2023, el SNS cubano registró la salida de 63.894 profesionales de todos los niveles, con el mayor número de bajas concentradas en médicos/as, que sumaron 25.368. Les siguieron tecnólogos/as y otros/as licenciados/as del sector salud con 10.698 bajas, estomatólogos/as con 6.371 y el personal de enfermería con 6.285 bajas.

Desmoralizados por la falta de recursos y los bajos salarios, buscan oportunidades en el extranjero o entran en el sector privado en Cuba.

Pese a que en abril de 2025, el Gobierno anunció un incremento salarial para algunos trabajadores del sector, analistas consideran que este aumento sigue siendo insuficiente para cubrir los altos costos de vida, como lo han sido al menos los cinco anteriores.

“Lejos de ser episodios aislados, estas violencias se inscriben en relaciones históricas de poder y exclusión.”

Es paradójico que, pese al déficit de recursos humanos en salud, Cuba “sobrecumple con el plan de exportación de servicios sanitarios”, teniendo “24.000 colaboradores salvaguardando vidas en 56 naciones del mundo”, y que no cuente con los suficientes para atender las de su propia población. Y es que esta exportación de servicios sanitarios constituye, junto al turismo, la principal fuente de divisas del país.

La actividad, también denunciada por sus prácticas coercitivas, confiscación salarial y restricciones al personal cooperante, en 2022 reportó ingresos de aproximadamente 4.882 millones de USD, un aumento del 12% con respecto a 2021. En otros períodos ha superado los 8.000 millones USD anuales.

Sin embargo ―y a pesar del embargo (valiosísima redundancia)―, estas cuantiosas cifras, obtenidas con la retención de entre el 75% y el 90% de los salarios que pagan los países receptores por los colaboradores cubanos, no parecen destinarse al mejoramiento del SNS, contrario a lo que dice el Gobierno. De hecho, en 2024 apenas destinó el 2,1% del presupuesto estatal a salud y asistencia social, en contraste con el 37,4% inyectado al turismo.

¿Qué dice el gobierno cubano?

Aunque ha reconocido públicamente la existencia de prácticas de corrupción en el SNS, la respuesta del Gobierno cubano es, en términos generales, limitada y poco efectiva, coinciden los expertos consultados.

Según el periódico estatal Granma, durante un encuentro con la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano en julio de 2024, el ministro de Salud Pública reconoció apenas que aún existen debilidades en el control y la planificación, sobre todo en las áreas de mayor riesgo.

En esa ocasión, la viceministra, Tania Margarita Cruz Hernández, habría llamado a ser más eficientes en el manejo de listas de espera, la discusión de cada paciente pendiente a tratamiento quirúrgico, así como a “fortalecer el comité farmacoterapéutico, el control de firmas autorizadas y la relación con la farmacia externa para reducir hechos asociados a actividad delictiva”.

En marzo de 2025, Granma también precisó que, durante el balance anual del MINSAP, se mencionaron “tendencias negativas identificadas en el sector”, entre ellas: delitos asociados a robos o desvíos de recursos, venta ilegal de servicios, medicamentos e insumos, “la falta de sensibilidad en algunos trabajadores y cuadros”, entre otros.

En la reunión, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, habría expresado: “¿Hay tendencias negativas en el sector de la Salud? Sí las hay; y las tenemos que identificar, y las tenemos que combatir, las tenemos que enfrentar y las tenemos que superar. Y aquí se habló de una de ellas, que es una expresión de la corrupción en los sistemas de Salud, que es la venta de servicios, en una sociedad como la nuestra. Eso hay que combatirlo. Enérgicamente”.

“La narrativa oficial tiende a minimizar la magnitud del problema, enmarcando estas prácticas generalizadas como negligencias.”

A pesar de que en su discurso las autoridades insisten en que erradicar la corrupción es una prioridad, en los hechos, las acciones concretas siguen siendo escasas y poco efectivas, limitándose principalmente a medidas punitivas contra casos puntuales, sin ninguna estrategia integral que ataque las raíces del fenómeno.

La narrativa oficial tiende a minimizar la magnitud del problema, enmarcando estas prácticas generalizadas como “negligencias” o “manifestaciones de indisciplina” por parte de “algunos” trabajadores, sin reconocer su naturaleza estructural. Un ejemplo fue la mención en 2019 del caso de un conductor de ambulancia en La Habana, sorprendido cobrando por un servicio, presentado como un incidente aislado.

Para Alex*, está claro: esto que hoy ocurre es “propio de una sociedad que está reflejando el colapso en sus diferentes subsistemas”. Y añade: “El sistema debería funcionar para que ese médico o ese personal no tenga que recurrir a esas vías; para que encuentre satisfacción y motivación en lo que hace”.

El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien coincide en que “la “mercantilización” informal de la salud pública cubana es ya una realidad palpable” con escasa regulación institucional, ha planteado que de poco sirve que siga siendo formalmente gratuita “si no es posible acceder a los medicamentos o procedimientos médicos necesarios en condiciones normales; si unos y otros están mediados por prácticas mercantiles ilegales pero que son a las únicas que es posible acceder; si en los hospitales y centros de salud no existen las condiciones básicas para cumplir con sus labores esenciales; si se mantiene la sangría de profesionales de la salud; pero también ―y esto no es menos importante―, si se deterioran los niveles de alimentación de la población hasta afectar su resistencia frente a enfermedades de diversa índole”.

A pesar de la “orden de combatirla enérgicamente” y de ser una prioridad en la agenda gubernamental en los últimos balances anuales, la corrupción generalizada en el SNS cubano persiste, como demuestran los casos expuestos en este trabajo. Y todo parece indicar que persistirá en el tiempo ―endémica ya―, como aquellas enfermedades que un día llegaron y lo hicieron para quedarse.

Nota: Se enviaron correos electrónicos a varias instituciones y dependencias del MINSAP solicitando entrevistas para esta investigación, pero hasta su publicación no hemos recibido respuesta.

“O pagas o te quedas con el dolor”: la realidad de la atención dental en Cuba

El colapso del sistema estomatológico cubano obliga a muchos a pagar sobornos y recurrir al mercado informal para aliviar su dolor. Este reportaje recoge testimonios sobre cómo la corrupción y la escasez han convertido una muela dañada en un lujo que solo algunos pueden atenderse.

El dolor más fuerte que el habanero Adel B. Gamboa recuerda haber sentido en sus 30 años fue el de un cordal. A principios de 2024, cuando decidió buscar ayuda, un médico en línea al que le mostró la pieza doliente le dijo que, cuando una muela llegaba a ese estado, la única solución era extraerla.

Una noche no pudo más y fue a una consulta estomatológica de urgencias de la Escuela Primaria Alfredo Miguel Aguayo, en el municipio capitalino Diez de Octubre. Pero no se la extrajeron. Primero había que detener la infección.

Cada vez que terminaba un ciclo de antibióticos y volvía a la clínica, se encontraba un obstáculo: no había corriente, agua, o el compresor estaba roto. Visitó varias clínicas más, y en casi todas se topó el mismo problema: el compresor roto. Finalmente, descubrió que el del Policlínico Docente “Abel Santamaría”, en el municipio Cerro, funcionaba. Sin embargo, allí no querían atenderlo sin turno.

Mientras se retiraba del centro, disgustado, una mujer lo llamó aparte. No pudo precisar su función, pero asegura que no era doctora. Dedujo que se trataba de una pantrista u otra empleada de servicio.

―Si tú me salvas, yo te resuelvo eso hoy mismo ―le propuso.

Por 500 CUP (1,29 USD), cuenta Gamboa, la mujer logró que una estomatóloga le hiciera la extracción en el mismo salón donde minutos antes se la habían negado. Mientras tanto, a la estomatóloga le tuvo que pagar 2.500 CUP (6,49 USD). “No fue ‛dale lo que tú quieras’. Fue con precio fijado. Esa mujer me dijo: ‛a la doctora tienes que darle tanto’”, especifica.

Además de los 2.500 CUP, le dejó algunos artículos que llevaba para regalar si le atendían bien: un paquete de toallitas húmedas, dos jabones y confituras.

“Han transformado la atención dental en un mercado clandestino, donde el dinero manda.”

La lucha para acceder a una atención odontológica digna se ha convertido en una rutina para muchos cubanos. Como en casi todas las especialidades y servicios del SNS, se repite un patrón de obstáculos y carencias, entre las que destacan:

- Esperas prolongadas

- Escasez de materiales y de estomatólogos/as

- Rotura o sobreexplotación de equipos

- Falta de agua y electricidad

Estas deficiencias han transformado la atención dental en un mercado clandestino, donde el dinero manda y, de manera “misteriosa”, logra solucionar al instante muchas de esas carencias.

Roberto, en La Habana, permaneció semanas con dolor en dos muelas. Aguantó todo lo que pudo, porque sabía que encontrar un dentista que le resolviera su dolencia sin pagar “una fortuna” era casi imposible. Este hombre de 32 años, quien ha pedido que no se den más señas de su identidad, acudió en varias ocasiones al policlínico de su municipio de residencia, pero en ninguna pudo atenderse. Primero le informaron que no había material dental y, después, que la única estomatóloga estaba de licencia. Al final, la opción que le quedaba era pagar.

Una amiga de su esposa le habló de una dentista. Le dijo que era confiable, que “trabajaba rápido”, y los puso en contacto. La mujer lo atendió en el mismo centro donde trabaja, en el Policlínico Docente “Nguyen Van Troi”, en Centro Habana. Le hizo una revisión y confirmó lo que sospechaba: tenía una muela con caries profundas que necesitaba empaste y otra que tal vez habría que extraer.

Por la revisión y el empaste, Roberto comenta que le cobró 2.000 CUP (5,19 USD). Algo caro, a su juicio, pero era eso o seguir esperando que lo atendieran en su policlínico.

Pocos días después, el dolor volvió y se comunicó de nuevo con la dentista. Lo más probable era que la otra muela tuviera infección y hubiera que extraerla. No le quedó de otra que volver. Afirma que la extracción de esa muela costó 3.000 CUP más (7,79 USD).

“Pero al menos Roberto ya no tenía que soportar más el malestar”, cuenta su mujer, quien también ha pedido se le mantenga en anonimato. “Aun así, lo que nos preocupaba era el dinero. En solo dos consultas ya habíamos gastado 5.000 CUP (13 USD), una cantidad enorme para nosotros”.

Y aún faltaba.

La esposa de Roberto llevó a la madre de ella con la misma dentista. La señora, de 58 años, llevaba tiempo con molestias dentales, pero por falta de dinero no se había atendido.

Tras la revisión inicial, la dentista le indicó una limpieza urgente, la extracción de una muela y un tratamiento de conductos (TPR). Lo primero que le realizó fue la extracción, por la cual cobró 3.000 CUP (7,79 USD). Una suma impagable para la señora, ama de casa.

El siguiente paso era realizarse una placa de RX que mostrara las raíces de la muela que requería el TPR. “Pero conseguirla en los hospitales es casi imposible. Siempre dicen que la máquina está rota o no hay turnos”, afirma la esposa de Roberto.

La dentista misma, asegura, le dio la forma de resolverla: un contacto con una recepcionista de la propia clínica, quien por 500 CUP (1,29 USD) les consiguió un turno con una técnica en radiología que, a su vez, les cobró 1.500 más (3,89 USD) por la placa.

Una integrante del equipo de esta investigación confirmó que en el “Nguyen Van Troi” se pueden obtener este tipo de pruebas de diagnóstico para tratamientos dentales mediante pago. A mediados de 2024 acudió a un spa privado en Centro Habana en el que ofrecen servicios odontológicos. Tanto antes como después del TPR que allí le practicaron, necesitó una placa. En el spa le dieron el contacto de una técnica de RX del Policlínico “Nguyen Van Troi”, donde, según cuenta, pudo hacérselas por un costo de 500 CUP cada una (1,29 USD). En total, desembolsó 1.000 CUP (2,59 USD).

“Después de la placa ―continúa la esposa de Roberto―, nos dijeron que nos llamarían para hacerle el resto de los procedimientos a mi mamá, pero hasta ahora seguimos esperando. Y cuando la llamen, sabemos que tendremos que pagar más dinero, pero no hay otra opción”, dice la mujer, a la que le cuesta esconder su frustración: “Se supone que la salud en Cuba es gratuita, pero en la práctica no lo es. No hay materiales, no hay personal suficiente y, si no tienes dinero, no te atiendes”.

Además, aclara que en los 10.000 CUP (26 USD) en total empleados en la atención dental de su mamá y de Roberto ―equivalentes a casi dos sueldos medios―, no están incluidos los gastos en medicamentos. La dentista indicó los antibióticos y analgésicos que ambos debían tomar, pero no les entregó recetas. Aunque se las hubiera dado, asegura la mujer que, de todas formas, “en las farmacias no hay nada”.

“Los conseguimos en la calle, preguntando a conocidos y pagando, obviamente, pero mucha gente no tiene forma de pagar eso. No es justo que la única manera de recibir atención médica sea pagando por fuera”, se queja. “Pero así funciona todo en este país: o pagas o te quedas con el dolor”.

“Han proliferado las clínicas estomatológicas privadas, muchas veces ilegales.”

Lo mismo entendió R. Carvajal, un joven de 26 años de la zona Alamar, en La Habana, cuando entre septiembre y octubre de 2024, necesitó extraerse una muela. Cada vez que iba al policlínico le decían algo diferente: no había anestesia, “el material estaba sucio”, el equipo para esterilizar el material estaba roto, no había guantes… “Hasta que un día llegué a un Cuerpo de Guardia y le dije a la doctora: mire, aquí le traigo 2.000 CUP (5,19 USD) para que me haga el favor y me saque la muela. Y listo. De una me la sacó”, relata este alamareño que considera que el sistema de salud en general está corrupto, “porque todo el mundo trata de llevar aunque sea una meriendita para que el médico le atienda bien”.

Ante estas dificultades en la atención dental en el SNS, han proliferado las clínicas estomatológicas privadas, muchas veces ilegales. La calidad es más confiable, sin embargo, tienen un costo alto que pocos pueden pagar.

A mediados de marzo de 2025, a Enrique Y., de 33 años, residente en la provincia Santiago de Cuba, le empastaron unas caries en la unión de dos dientes, tras lidiar con la habitual escasez de material en cada centro al que acudía. Relata que al especialista que fue a ver directamente en una escuela de estomatología, le pagó 700 CUP (1,81 USD). La persona que lo recomendó, señala, no le dijo cuánto tenía que pagarle a ese dentista, pero le insinuó que debía “ayudarlo con algo”.

Ahora Enrique trata de agendar cita con uno que ofrece sus servicios en su casa. Cobra más caro, pero cree que el resultado tendrá mayor calidad. Al día siguiente del arreglo por el que pagó, notó una fisura en las piezas dentales que le habían obturado.

Lo único bueno, dice, fue que, como hubo soborno de por medio, el médico aquel le indicó una placa panorámica y lo sumó a una lista de espera para extraerle el cordal que le quedaba. La placa panorámica se la pudo realizar, pese a que “el equipo ya estaba sobreexplotado”.

Afirma que en las clínicas estomatológicas de su localidad solo dan turnos a niños, embarazadas y adultos mayores, y asegura que usan material vencido y de baja calidad, “o directamente mandan al paciente a comprarlos en la calle y se quedan con los sobrantes para arreglar a otros”.

“Aquí el Gobierno ha tirado a mierda el servicio de salud en todos los sentidos. En el caso dental, ahorita los cubanos no solo no van a tener qué comer, sino que si consiguen algo no van a tener dientes. Y los hospitales son todos nidos de cucarachas. La falta de higiene es la norma”, denuncia este joven.

Parir, abortar, pagar: el alto costo de la salud ginecobstétrica en Cuba

Dianelis no recuerda la fecha exacta en que comenzó con los sangramientos, pero sabe que fue unos años después de dar a luz a su segundo hijo, que ahora tiene trece. Esta maestra de Enseñanza Primaria, de 42 años, residente del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, sospecha que los fibromas los debió de tener desde antes, ya que suelen crecer y empeorar en los embarazos debido a los cambios hormonales.

Los sangrados venían seguidos de la menstruación. Por tanto, la regla ya no le duraba los cinco días habituales, sino entre diez y doce. Con el paso del tiempo empeoró. Se pasaba hasta veintiún días sangrando en abundancia y apenas podía trabajar. Cuando por fin decidió chequearse, a finales de 2018, le descubrieron varios miomas uterinos, dos de ellos bastante grandes. Los miomas son tumores benignos que se desarrollan en la pared muscular del útero; pueden causar dolor pélvico, sangrado menstrual abundante o irregular e infertilidad.

Para cuando llegó el diagnóstico, Dianelis ya había sufrido anemia en repetidas ocasiones. Su doctora en ese tiempo le dijo que en un futuro próximo tendría que ser operada, pero que, de momento, “consiguiera” el acetato de medroxiprogesterona inyectable. Un progestágeno que le ayudaría a controlar el sangrado.

“Esa fue la primera de muchas medicinas que tuve que buscar y costear, pero si bien los progestágenos me sirvieron para reducir las hemorragias durante un tiempo, no me resolvieron el problema”, dice. “Los fibromas siguieron creciendo y con ellos mi vientre. Me sentía cada vez peor”.

A finales de 2019 le realizaron los análisis preoperatorios. La operación estaba programada para el primer semestre de 2020. Pero llegó el COVID-19 y todas las cirugías menores fueron aplazadas. No obstante, ella no detuvo su gestión. Compró todo lo necesario para cuando las retomaran, previendo que, cuando acabara la pandemia, la escasez sería mayor. Su intención era tenerlo todo organizado para ser de los primeros casos en entrar al salón llegado el momento.

No tuvo más consultas hasta febrero de 2022. Para ese entonces ya estaba cansada de esperar. Para colmo, la doctora le dijo que su expediente médico estaba muy desactualizado y debía repetirse todos los estudios. En dependencia de los resultados, le reprogramarían la operación.

Había oído que aún con los salones cerrados durante la pandemia, algunos médicos operaron a cambio de dinero. Su cuñada, que trabaja en el sector de la salud, habló con un amigo cirujano del Hospital Clínico Quirúrgico “Juan Bruno Zayas”, de Santiago de Cuba. Por 25.000 CUP (64,93 USD), este cirujano se habría ofrecido a realizarle todos los análisis de nuevo, hacerle un seguimiento y finalmente operarla. “Pero para mi mala suerte, salió de misión”, lamenta. Ya tenía todo: el kit de operación completo y el dinero.

La mujer se vio de nuevo inmersa en la burocracia médica hasta que, a finales de 2023, le recomendaron un cirujano y lo contactó por WhatsApp. “Nada de eufemismos. Habló siempre muy claro, con total naturalidad. Él me dijo claramente lo que cobraba por realizarme la cirugía, aparte me dio una lista de los materiales que se necesitaban, que ya yo tenía comprados desde antes”, comenta.

Un fin de semana de junio de 2024 el cirujano la llamó por teléfono y Dianelis ingresó en la sala 5L del Hospital “Juan Bruno Zayas” a esperar su operación. Ese mismo día pagó la mitad del dinero por transferencia. Así lo prefirió el doctor. La otra parte se la entregó el día del alta.

Finalmente, el 15 de julio de 2024 se libró de los fibromas que por alrededor de una década afectaron su salud.

Dianelis no sabría decir con exactitud cuánto pagó en total desde el comienzo de sus dolencias hasta su cirugía. Pero sí recuerda que aparte de los 25.000 CUP de la operación, tenía unos ahorros en el banco y todo se empleó en su tratamiento. Calcula unos 45.000 CUP (116,88 USD) entre medicinas, insumos, almohadillas sanitarias que compraba a sobreprecio, incluso pampers ―más eficientes para sus sangramientos―, meriendas y regalos extras a cuanto médico se le cruzó por delante en todo ese tiempo. Señala, además, que varias de las órdenes de análisis de laboratorio fueron “resueltas”.

“Estuve seis años esperando porque me operaran y, si no hubiese pagado, tal vez todavía lo estuviera. Allí, en la misma sala, la 5L, había mujeres ingresadas hacía meses esperando y yo me operé delante de ellas”.

***

Helen* supone que la directiva de los hospitales esté al tanto, ya que al menos las cirugías son programadas, salvo las de urgencia. En cambio, confirma que las personas que pagan para operarse pasan primero en la lista que aquellos que llevan tiempo esperando. “Y sabiendo que esta programación lleva un riguroso control, cabe pensar que la directiva debe tener conocimiento”, dice. “Además, he estado presente cuando pacientes se han quejado de la demora de sus intervenciones y la dirección se presta para darles excusas”.

Helen* no es su nombre, pero le llamaremos así. Es una estudiante de quinto año de la Facultad No.2 de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y revelar su identidad le podría costar, como mínimo, la expulsión de su carrera.

Las cirugías son las más caras, “porque no solo hay que pagar por el proceder médico sino también por los utensilios que se utilizan en el salón”, dice la joven. Asegura que una regulación menstrual oscila entre los 5.000 (13 USD) y los 10.000 CUP (26 USD).

Lo sabe por una experiencia cercana. Una amiga acudió a una consulta de regulación menstrual en su área de salud, pero le negaron el procedimiento. Supuestamente, había pasado el tiempo en que se podía practicar. Sin embargo, le consta que a otras embarazadas con mayor edad gestacional sí se les han realizado.

En Cuba, el artículo 43 de la Constitución y la Ley de Salud Pública (aprobada en 2023, aún no vigente) garantizan el derecho a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas sin restricciones y hasta las 26 semanas por malformaciones fetales.

Como única alternativa, a la amiga de Helen* la remitieron a la consulta de legrado del Hospital “Juan Bruno Zayas”, pero allí tampoco pudo resolver. Finalmente, un conocido la puso en contacto con un médico residente de ginecología quien por 5.000 CUP (13 USD), asegura Helen*, le hizo la regulación.

El joven anestesiólogo Rubén*, refiere que en Holguín los legrados cuestan entre 5.000 y 7.000 CUP (13 y 18,18 USD).

“Las manifestaciones de violencia ginecológica y obstétrica tampoco son hechos aislados, sino una práctica extendida en la Isla.”

Pese a todo esto, el Código Penal establece que el aborto se convierte en un delito cuando se lleva a cabo sin consentimiento, en condiciones inseguras o con fines de lucro.

“Los ginecólogos le dicen a la paciente ‛trae lo que puedas’”, cuenta Rubén*. “A veces no traen dinero, lo que traen es un ‛detalle’. Hay personas que traen una mano de plátano, dos libras de frijoles, un refresco y un paquete de galletas o una caja de cigarro. Yo no pido nada y algunos han llegado a mí diciendo ‛tengo la mujer embarazada de tantas semanas’. Parece que ya la población conoce cómo son las cosas y traen un regalito para mí y para el cirujano o para el ginecólogo. En ocasiones, el tipo es carpintero y le hace una puerta y par de ventanas al cirujano, o trabaja en la playa y le resuelve un fin de semana a la familia del médico, o cría puercos y le regala uno”.

Helen* cree que pagar por el procedimiento o servicio médico casi siempre determina su éxito y buena calidad. Su amiga le contó que, después de la regulación, le administraron unas gotas sublinguales para ayudar en caso de que quedasen restos y así evitar someterla a una limpieza, algo que en las consultas regulares no se utiliza. “En cambio someten a las mujeres a limpiezas muy dolorosas sin anestesia”, aclara.

En este sentido, varios reportes e investigaciones de la prensa independiente, como Partos Rotos, muestran que las negligencias, manifestaciones de violencia ginecológica y obstétrica tampoco son hechos aislados, sino una práctica extendida en la Isla.

Por estos motivos, Arysa Durán Hernández, una madre habanera, siempre quiso parir en el Hospital Docente Ginecobstétrico “Ramón González Coro” en lugar del hospital de Diez de Octubre, conocido como “Hijas de Galicia”, que era el que le correspondía según su municipio de residencia.

En 2023, cuando fue a dar a luz a su primera hija, en “Hijas de Galicia” había trascendido la muerte de varios recién nacidos por un brote infeccioso asociado a violaciones de medidas higiénico-sanitarias y a la falta de recursos. Como es lógico, Arysa tenía miedo de parir en ese lugar. En cambio, el González Coro es un centro de referencia en obstetricia y “tiene un mínimo de condiciones”, asegura ella.

Una amiga le pasó el contacto de una enfermera de allí. Con ella se podía “cuadrar” el ingreso sin importar que no perteneciera a ese hospital. Arysa no había valorado todavía la posibilidad de una cesárea, pues había hecho un embarazo sin complicaciones. Su intención era asegurar su ingreso y que le dieran una atención de calidad durante el parto.

“La enfermera me dijo: ‛son 10.000 CUP (26 USD) y se garantiza todo’”, cuenta. Con “todo” la mujer se refería a los materiales necesarios. Dice Arysa que a las embarazadas les pedían en los hospitales que llevaran las gasas, las agujas, los apósitos, hasta los puntos de sutura.

Aunque tenía fecha de parto para el 7 de mayo de 2023, la ingresaron el día 4 por el bajo nivel de líquido amniótico. El parto fue inducido el 10 a las ocho de la mañana, y a las once de la noche aún no había dilatado. “Eso tiene un protocolo, o sea, tú tienes que tener tantas horas de trabajo de parto, y entonces, si no pares en ese tiempo, es que te programan la cesárea y te la hacen”, explica Arysa. “Son como 36 horas y yo no llevaba ni 24, pero ya no aguantaba los dolores y las contracciones”.

Como había pagado por todo lo concerniente al parto, y eso incluía una eventual cesárea, se la programaron para las once de la mañana del día siguiente. “El pagar a veces te da la cobertura de poder reclamar o decir: ‛mira a ver qué van a hacer, porque esto no es de gratis’”, afirma. “Y ya ves que cuando hay dinero de por medio se pasan el protocolo por las narices”.

Cuando fue a dar a luz a su segunda hija, en diciembre de 2024, acudió a la misma enfermera del González Coro, pero el precio había aumentado. No había suficientes camas. De hecho, cuenta Arysa, a las embarazadas que llegaban las enviaban a otros hospitales. No fue su caso. Por este segundo ingreso y la cesárea pagó 15.000 CUP (38,96 USD), nuevamente con “todo” incluido.

Rubén* opina que él está en un hospital para trabajar y, así el servicio sea pagado o no, al paciente hay que atenderlo u operarlo.

Cuenta que son los médicos de cabecera, los cirujanos, los ortopédicos o ginecólogos, quienes intervienen a los pacientes y reparten las ganancias. A los anestesiólogos como él, relata, suelen avisarles que tienen un caso en el que “hay algo de por medio” y luego les dan un porciento de dinero; porciento que desconoce.

Por cesáreas en las que ha trabajado, ha recibido hasta 10.000 CUP (26 USD), lo cual indica que el costo real de la operación puede superar esa cifra, teniendo en cuenta que en esas intervenciones hay más de un profesional presente, y suponiendo que las ganancias se reparten entre ellos.

“A veces los ginecólogos me mandan a buscar, hago la cesárea y me voy. Ni pregunto ni digo nada. A veces me dan 5.000 (13 USD). A veces no me dan nada”, cuenta. En ocasiones el canje es de otro tipo, dice Rubén*: el esposo de alguna paciente le lleva a la casa un litro de aceite, un paquete de pollo, la mitad de un combo de comida, pampers o cualquier otro artículo de necesidad, que “en estos tiempos se agradece”, expresa. “Y cuando lo tiras contra lo que cuesta, posiblemente salga en más de 10.000 CUP (26 USD)”.

Una joven enfermera del Hospital Infantil Norte de Santiago de Cuba, conocido como “La Ondi”, afirma que estos cobros indebidos son más comunes que hace unos años. “Y lo será aún más en el futuro por la miseria de salario que reciben los trabajadores de Salud Pública”, dice. Asegura que no es su caso, que nunca ha cobrado, pero admite que una vez ayudó a una prima para que le hicieran una cesárea.

“Yo hablé con un doctor amigo mío y él se la hizo. No estoy segura, pero creo que en ese entonces le cobró 10.000 CUP (26 USD)”, cuenta. “El médico habló directamente con ella del precio una vez que yo los puse en contacto. Como quien dice, yo solo serví de puente para que se conocieran”.

Afirma que se maneja una especie de tarifa que, si bien no sabe quién o cómo se establece, todos extraoficialmente la conocen.

Con respecto a los intermediarios, como ella en el caso de la cesárea de su prima, dice que es muy común. Entre las gestiones habituales en neonatología, que es su área, se encuentra: “resolver” cesáreas, encargarse de que un médico específico atienda un parto a solicitud de la paciente o de sus familiares, conseguir cama para la madre y el bebé en una sala cuando el hospital está colapsado. “Todo eso se hacía y se sigue haciendo, y no es gratis. Si vienes a ver, todos los enfermeros en algún momento hemos servido de intermediarios”.

En cuanto a si la directiva de estos centros participa en los cobros o si tiene conocimiento de ellos, se pregunta: “¿Qué puede pasar dentro de un hospital que no se sepa? Entonces, suponiendo que sepan, si no hacen nada ha de ser porque algún beneficio están obteniendo”.

Yisel*, una doctora de medicina de familia de La Habana que ha preferido ocultar su identidad, afirma que la directiva de hospital en muchas ocasiones participa, y recuerda el caso de la directora de Salud Pública de su natal provincia Pinar del Río, Miladys Orraca. Según la médica, esta funcionaria, que además estaba a cargo del Programa de Atención Materno Infantil, tenía conocimiento de que en el Hospital Universitario provincial estaban cobrando las cesáreas a 60 CUC en ese momento, alrededor de 1.500 pesos cubanos (3,89 USD), antes del reordenamiento monetario realizado en 2021. El caso se investigó, relata Yisel, se concluyó que ella estaba involucrada y fue expulsada de su puesto de trabajo. Sin embargo, posteriormente, ascendió a un cargo en el gobierno nacional.

Los más afectados: adultos mayores y población más pobre

Si bien la corrupción en el SNS afecta a toda la población, algunos grupos se ven especialmente perjudicados.

De acuerdo con Cubadata, al 54,3% de las personas encuestadas mayores de 60 años el impacto de la corrupción en salud le reporta perjuicios económicos significativos, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años al 35,4%.

Como principales dependientes de atención médica y tratamientos, y con ingresos económicos escasos o nulos, los adultos mayores enfrentan una situación preocupante. Una pensión media de 2.000 CUP (5,19 USD) y una mínima de 1.528 (3,96 USD) ―percibida por más del 39% de los jubilados según datos oficiales― sitúa a este sector en condiciones de extrema pobreza. La mayoría se ve obligada a suspender o retirar tratamientos o a depender de la solidaridad de familiares y conocidos.

Un informe de 2024 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indica que el 78% de esta población ―especialmente los que no reciben remesas― es la más afectada por la crisis económica y por la escasez de medicinas y recursos de salud. Dentro de este grupo, un alto porcentaje corresponde a personas negras, con un 81% sin acceso a este tipo de apoyo del exterior.

Entre las personas de 61 a 70 años, el 38% no pudo acceder a medicamentos; esa cifra aumenta al 43% en mayores de 70. En la Isla estos datos adquieren mayor relevancia, ya que al menos uno de cada cuatro cubanos tiene más de 60 años (25,7%) encabezando, así, la lista de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe.

Este grupo, además, se ve perjudicado por la migración de familiares y parientes más jóvenes, lo que debilita y, en muchos casos, provoca la pérdida de sus redes de apoyo. En 2022, fuentes oficiales estimaron que el 17,4% de las personas de la tercera edad vivían solas. La cifra habría aumentado desde entonces.

En La Habana, la historia de la “tía de crianza” de Jairo ejemplifica la situación. La señora, de 74 años, vivía sola y dependía de una hija emigrada a Estados Unidos, que en los últimos tiempos no la podía apoyar económicamente. Por eso cuando en la unidad de terapia intermedia del Hospital Universitario “Calixto García”, de La Habana, le detectaron el aneurisma cerebral, Jairo se hizo cargo.

La anciana necesitaba una tomografía de cráneo para definir el plan de tratamiento a seguir, pero en ese hospital no estaban disponibles los recursos para realizarla. Jairo averiguó que el único lugar donde la hacían era en el Hospital “Hermanos Ameijeiras”, pero para acceder requería un contacto.

Conseguirlo le tomó alrededor de dos o tres semanas y ocurrió mientras buscaba unos medicamentos a través de Revolico, unaplataforma informal de anuncios clasificados. Desabastecidas las farmacias estatales, probó suerte en el mercado informal. Y la tuvo; de hecho, tuvo más de la esperada. Según Jairo, al revelarle la condición médica de su tía ―para quien eran los medicamentos―, la misma mujer que se los vendió a sobreprecio, le aseguró que “tenía forma de solucionarle eso”.

Cuenta que, por 20.000 CUP (51,94 USD), gestionó una cama para el ingreso de la anciana en el Ameijeiras. Jairo desconoce la relación de la mujer con el centro.

Además de su tía, en el hospital había otras quince o veinte personas en espera de hacerse la misma prueba, por lo que su turno le llegó alrededor de una semana y media más tarde, con un costo adicional de 5.000 CUP (13 USD).

Tras realizársela, un especialista determinó que era posible operar para extraer el aneurisma. Una semana después de una exitosa cirugía de seis horas, le dieron de alta. Sin embargo, poco después, la anciana sufrió un derrame cerebral y hubo que ingresarla de nuevo. Jairo acudió a la misma intermediaria que le gestionó el ingreso en la primera ocasión, pero en esta segunda vez, cuenta, le pidió 15.000 CUP (38,96 USD). Para poder pagarlos, Jairo tuvo que vender su bicicleta.

“La mayoría de los cubanos de bajos ingresos lucha por sobrevivir en un sistema cada vez más desigual y colapsado.”

Otra historia, la de la tía de Enrique, refleja cómo los pagos informales y los contactos pueden marcar la diferencia. Mientras la mayoría de los cubanos de bajos ingresos lucha por sobrevivir en un sistema cada vez más desigual y colapsado, los sectores con mayores recursos pueden pagar sobornos o comprar medicamentos.

De noviembre a diciembre de 2024, la tía de Enrique, de 62 años, estuvo ingresada en el hospital provincial “Saturnino Lora” de Santiago de Cuba, a causa de pie diabético. El ingreso fue gestionado por un contacto de la familia y aunque, aclara, que no pidieron ningún pago extraoficial, decidieron darlo “para tener a los médicos del lado de acá”, explica Enrique. Es decir, para garantizar una atención de calidad.

“De atender, te atienden ―dice―, pero para que te den una atención del ‛detalle’ tienes que tener amistad o congraciarte con los médicos”.

Congraciarse les costó 105 USD: 40 para un médico conocido de la familia que fungió como intermediario, otros 40 para un angiólogo y 25 para el enfermero que hizo las curas.

Según Enrique, estos pagos no tuvieron un gran impacto económico, ya que el esposo de su tía envió ese dinero desde Estados Unidos. Sin embargo, esta no es la situación de la mayoría de las personas de la tercera edad; ni siquiera de la mayoría de los habitantes de la Isla.

Aunque el gobierno cubano no divulga estudios oficiales sobre pobreza, diversos informes independientes, como el del OCDH, revelan que al menos el 89% de la población encuestada atraviesa pobreza extrema. Además, el 86% de los hogares apenas sobreviven en los márgenes de la supervivencia, y el 61% no puede acceder a lo esencial para vivir.

La socióloga Mayra Espina, por su parte, estima que entre el 40 y el 45% de la población se encuentra en pobreza y vulnerabilidad, y aproximadamente el 0,7% en pobreza multidimensional o extrema. En este contexto, los pagos indebidos en salud pública agravan la situación, afectando de manera desproporcionada a los más pobres, quienes ya enfrentan dificultades económicas severas.

Enrique Y. cree que, sin el contacto interno y sin el dinero ofrecido, su tía habría sido dada de alta del hospital y derivada a centros de atención primaria, donde las curas son menos especializadas y los recursos más escasos.

El mercado ilegal de medicamentos en Cuba: sobrevivir entre la escasez y la corrupción

En Cuba, acceder a un medicamento puede convertirse en una carrera de obstáculos. Cuando una receta se convierte en una esperanza, muchas veces la única opción es salir a la calle a buscarlo, lejos de las farmacias desabastecidas. Así ha proliferado un mercado ilegal de medicamentos que se sostiene sobre la desesperación de las personas enfermas y gracias al tráfico informal y al desvío institucional.

El primer eslabón de esta cadena se encuentra dentro del propio sistema de salud. Medicamentos destinados a hospitales, farmacias o instituciones estatales son desviados por empleados, técnicos o personal médico que, ante bajos salarios y una demanda creciente, los venden a intermediarios o directamente al consumidor final. Esto incluye desde antibióticos hasta prótesis, pasando por sueros, psicofármacos, e incluso los medicamentos del “Tarjetón” ―aquellos para pacientes con enfermedades crónicas que tienen que ser adquiridos de manera regular en las farmacias.

Algunos insumos llegan también desde el exterior. Medicamentos enviados por familiares o donaciones terminan vendidos en redes privadas, a menudo sin que el destinatario original lo sepa. Estas medicinas, en algunos casos, están vencidas o en mal estado, lo que multiplica los riesgos para los pacientes.

Una vez en manos de vendedores o revendedores, estos productos se comercializan a través de grupos de compraventa en redes sociales (WhatsApp, Telegram, Facebook), así como en puntos físicos informales: vendedores ambulantes, casas convertidas en minifarmacias o personas que trabajan de forma discreta por encargos. La mayoría exige pagos en efectivo; en algunos casos, se rechazan las transferencias electrónicas, lo que dificulta rastrear el dinero.

Los precios son completamente arbitrarios y oscilan según la urgencia, la escasez y el tipo de medicamento. Por ejemplo, un artículo del diario oficial Escambray señala que, según listados recientes revisados en grupos privados, una caja de Amoxicilina puede costar 700 CUP (1,81 USD), el Rosefín, 650 CUP (1,68USD), la Levotiroxina Sódica (25 tabletas), hasta 750 CUP (1,94 USD) y una prótesis de cadera puede alcanzar los 60.000 CUP (155, 84 USD).

También revela que se paga “por la izquierda” para asegurar acceso a ciertos tratamientos como radioterapia, que en algunos casos “ha llegado a costar hasta 70.000 CUP (181,81 USD)”. Estos pagos, aclara, no siempre se negocian directamente, sino que “ya hay médicos o administrativos que se encargan de eso”.

“El mercado ilegal de medicamentos se sostiene sobre la desesperación de las personas enfermas.”

Otro peligro del mercado informal es la falsificación o adulteración. Algunas personas rellenan envases con productos vencidos, modifican fechas de caducidad o venden placebos. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos en Cuba ha alertado sobre este fenómeno, luego de registrar afectaciones graves en pacientes que consumieron productos adquiridos en la calle.

Para ciertos tratamientos —especialmente para enfermedades crónicas, psiquiátricas u oncológicas—, los médicos han empezado a exigir una revisión de autenticidad y la firma de consentimientos informados cuando el medicamento proviene del exterior o del mercado informal.

Pese a los riesgos, la compra informal de medicamentos ya es parte del día a día de miles de cubanos. La escasez ha generado una aceptación tácita de estas redes ilegales, que se ven menos como un crimen y más como un servicio de emergencia.

Mientras las autoridades aseguran que se priorizan medicamentos para pacientes graves, crónicos y niños, los cubanos siguen recurriendo a lo único que les queda a mano: la calle, el contacto, la inventiva… y una red informal que, aunque ilegal, se ha convertido en la única farmacia que nunca cierra.

Cuando el embargo se convierte en excusa

Durante décadas, el discurso oficial del Estado cubano ha atribuido la crisis del país a las políticas de embargo de Estados Unidos. Aunque estas sanciones, respaldadas por múltiples leyes y regulaciones, afectan la economía cubana, también se han utilizado como una “cortina de humo” para ocultar fallas estructurales del propio modelo económico, negligencias administrativas y prioridades presupuestarias que responden a intereses internos, no exclusivamente a factores externos.

El economista cubano Miguel Alejandro Hayes sostiene que es imposible determinar con precisión el impacto real de las sanciones económicas estadounidenses. Según él, los modelos de medición actualmente existentes parten del supuesto de que la economía cubana es eficiente, lo cual considera un error grave. Aunque reconoce que las sanciones existen y tienen un impacto, Hayes afirma que “el cuánto impacta es lo suficiente para que no sea determinante”.

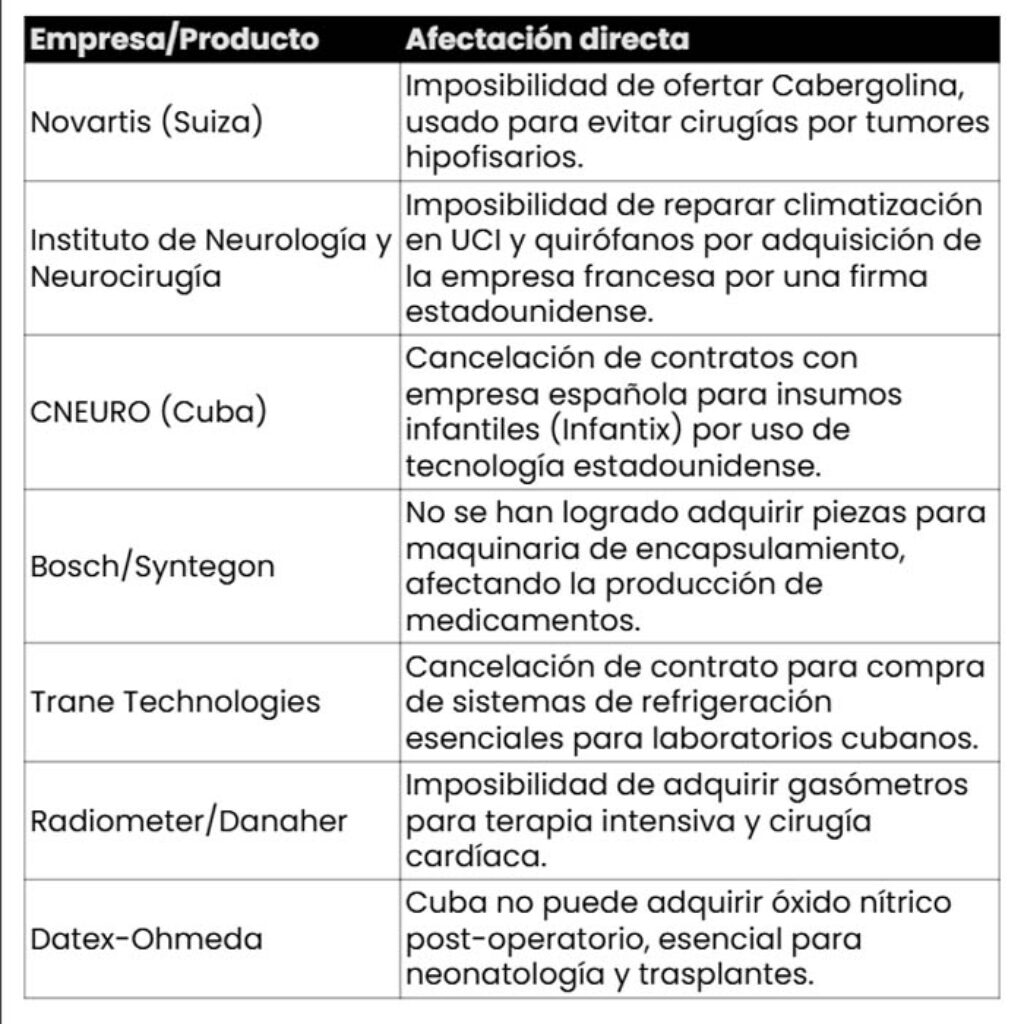

Por su parte, el informe de Cuba presentado en virtud de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, publicado el 11 de septiembre de 2024, señala que estas restricciones han limitado severamente la adquisición de medicamentos, equipos médicos y tecnologías con componentes estadounidenses, incrementando los costos y dificultando las importaciones desde mercados alternativos.

Asimismo, afirma que la cancelación de contratos, la negativa de navieras a transportar insumos y las restricciones financieras han reducido la capacidad del país para sostener su sistema de salud, afectando tanto la atención primaria como los tratamientos especializados. Además, varias empresas latinoamericanas habrían sido presionadas para no hacer negocios con Cuba, afectando la adquisición de insumos y tecnología médica.

En 1994, Fidel Castro afirmaba: “El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, ni un anticancerígeno que pueda salvar una vida... Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba”.

En fecha más reciente, el Dr. Dalsy Torres Ávila, director del Hospital Universitario “Calixto García”, declaró que: “No es que Cuba no quiera comprar esos medicamentos, no es que de los escasos recursos que tenemos no se priorice la Salud Pública es que sencillamente no podemos adquirirlos”.

Esta narrativa persiste, aunque los registros oficiales de comercio muestran una realidad muy diferente.

Un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba indica que desde 2003 hasta la fecha, Cuba ha importado más de 38 millones USD en insumos médicos desde Estados Unidos, incluidos medicamentos esenciales como penicilina e insulina, así como equipos quirúrgicos y de diagnóstico. Estas exportaciones se rigen por la Ley para la Democracia en Cuba (CDA, 1992), la cual exige la verificación del uso final, pero no impone el pago por adelantado. Además, reformas regulatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de la Oficina de Industria y Seguridad han flexibilizado aún más la posibilidad de importar ciertos productos sanitarios sin acogerse a los términos de dicha ley. Solo en enero de 2025, las exportaciones estadounidenses de productos sanitarios a la Isla alcanzaron los 479.334 USD, mientras que las donaciones humanitarias sumaron más de 5.3 millones USD.

La narrativa oficial insiste en que la salud es una prioridad para el Gobierno. Sin embargo, los datos revelan una contradicción: en 2023, solo 1.8% del presupuesto se dedicó a salud y asistencia social. En 2024, aunque estaba planificado destinar el 26%, solo se ejecutó un 2.1%. En contraste, sectores como inmobiliario, servicios empresariales y turismo absorbieron casi el 40% de los recursos en ese mismo año.

Para 2025, el Gobierno prevé destinar el 24% de su presupuesto, pero como muestra el historial, estas previsiones no llegan a ejecutarse en su totalidad.

“En 2023, solo 1.8% del presupuesto se dedicó a salud y asistencia social.”

Lo antes expuesto sugiere que, incluso sin el embargo, muchos de los problemas estructurales del SNS cubano se mantendrían, debido a decisiones internas que han limitado la inversión y priorización del sector. Como señala Hayes, el sistema padece de “un modelo incapaz de generar los recursos necesarios para producir y, al mismo tiempo, incapaz de generar los modos en que esos recursos puedan producir la riqueza suficiente”.

En resumidas cuentas, la privatización informal de la salud pública en Cuba, contraria a la Constitución, y la insuficiente inversión en el sector, no puede justificarse únicamente por un factor externo. Eso es solo una excusa más.

Metodología y resultados

Sobre la encuesta

Por encargo de Casa Palanca para esta investigación, el equipo de Cubadata realizó un estudio cuantitativo de tipo transversal mediante una encuesta anónima y confidencial aplicada a 2,141 personas residentes en Cuba. La selección de la muestra se realizó de manera intencional, garantizando la representatividad de las distintas regiones del país: La Habana (19%), Oriente (41,4%), Centro (28,1%) y Occidente (11,5%).