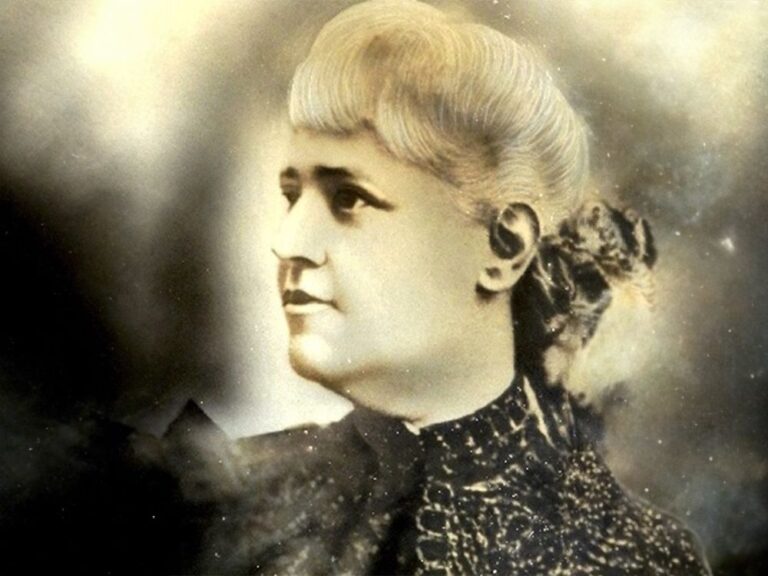

Aurelia Castillo de González, una cubana universal

Aurelia Castillo, intelectual cabal de Cuba, conoció la aspiración libertaria, la silenciosa preparación de la guerra y en dos ocasiones el destierro.

Aurelia Castillo de González nació el 27 de enero de 1842, en una casona ubicada en el centro de Puerto Príncipe, al lado de la casa de la familia Finlay, y es un resultado muy especial del escenario cultural de esa ciudad, sobre la que Manuel Moreno Fraginals dijo en su libro El ingenio que siempre sería un enigma para la historia de la Isla. Por eso, la obra de Aurelia Castillo, aun aquella que escribió fuera de su tierra natal, no se puede estudiar ni comprender sin conocer, al menos de forma general, las características de esta región del país.

La vida cultural de Puerto Príncipe

Puerto Príncipe también fue cuna de la Avellaneda, Sofía Estévez, Ana Betancourt, Domitila García Duménigo, José Ramón Betancourt, Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, Salvador Cisneros Betancourt, Emilia Bernal, Eduardo Agramonte, Arístides Agramonte ―quien con Carlos J. Finlay son los dos únicos médicos cubanos propuestos al Premio Nobel en Medicina―, Ignacio Agramonte y Amalia Simoni, por solo brindar un botón de muestra de figuras de la ciencias y las letras del siglo XIX.

Es la región que mantuvo un intenso intercambio cultural a lo largo de todo el siglo XIX con Europa, especialmente con Francia, a través del puerto de Burdeos, a donde llegaban los paquebotes procedentes de Nuevitas, que luego regresaban a su destino con libros de diversas temáticas, revistas literarias, de moda, de ciencias, periódicos, partituras e instrumentos musicales de viento, viento madera, cuerdas y hasta pianos. No solo se comunicaba Puerto Príncipe con Europa, sino también con Norteamérica y algunas islas del Caribe.

En la ciudad hubo una imprenta que pertenecía a la familia Peyrellade, de ascendencia francesa y asentados en la región. Todo parece indicar que los últimos vivieron en Camagüey hasta la década de los ochenta del siglo XX. En su imprenta vieron la luz novelas de diversos autores franceses, entre ellos Víctor Hugo, cuyos libros se publicaban en el idioma original. Todavía se pueden encontrar algunos de esos textos en la Sala de Fondos Raros de la Biblioteca de la ciudad. Y es que, en efecto, había una sociedad donde se hablaba no solo el francés, sino también el inglés, el italiano y el alemán.

La presencia de lo que hoy llamaríamos una institución cultural como Santa Cecilia, no sólo era un lugar de conciertos, sino también un escenario en el que se enseñaba música, literatura, historia, aritmética, dibujo, gramática y otras ramas del saber. Eran conocidas las tertulias principeñas de los Simoni, los Betancourt y la de los Agramonte, entre otras, donde se cantaban óperas recién estrenadas en París o se comentaba de política, economía, filosofía, literatura y modas.

La esclavitud en esta zona fue esencialmente doméstica y en menor medida en las zonas rurales. Desde muy temprana en el siglo XVIII los negros esclavos tuvieron derecho a asociarse en los cabildos.1 La investigadora Verónica Fernández, en su texto “La música en el acontecer cultural de Puerto Príncipe”,2 refiere cómo en esta región hubo ―especialmente en la primera mitad del siglo XIX― dos academias de música dirigidas por negros, y otras donde se mezclaban la población pobre blanca y la negra para aprender música. Todo esto, como bien apunta Fernández, le dio un rostro identitario muy peculiar a una ciudad donde había también espacios para otras manifestaciones de la música.

La ciudad tuvo desde mediados del siglo XIX su teatro, por donde pasaron importantes compañías operáticas italianas. Allí actuó, por ejemplo, Sara Bernarth. Aurelia Castillo en sus Escritos… recuerda haber asistido con sus padres y hermana a una de las tantas representaciones que se efectuaron en este Coliseo.

En Puerto Príncipe —demostrado por el investigador canario Ramiro García— Silvestre de Balboa escribió en 1608 Espejo de paciencia. La escritura de esta pieza y la existencia —también probada— de los seis sonetistas indican que en esa región existía lo que los teóricos de la cultura denominan vida cultural. Fue también una ciudad fundamental en lo que a la oratoria se refiere desde el siglo XVIII.

Equívocos y ausencias en el estudio de la obra de Aurelia Castillo

La ensayista y narradora cubana Mirta Yáñez ha afirmado erróneamente en su texto “Aurelia Castillo, una escritora de armas tomar”:

No se necesita mucha imaginación para conjeturar los agravios, las puertas cerradas, las burlas, los obstáculos de todo tipo que debió sortear Aurelia Castillo, bien plantada en sus convicciones.3

Otro error comete Mercedes Valdés Estrella al afirmar que Castillo no pudo recibir instrucción porque su familia vivía en la pobreza.4 Esta afirmación no se apoya en la realidad histórica del Puerto Príncipe, al que me he referido antes a partir de fuentes históricas incuestionables. Recuérdese que Gertrudis Gómez de Avellaneda, de una generación anterior a la de Castillo, ya había contado con una apreciable biblioteca personal, a la que se refiere en sus textos de viaje, donde se incluían no solo títulos literarios, sino también obras filosóficas de reciente publicación en aquella época. Hubo excelentes bibliotecas pertenecientes no solo al patriciado, sino también a profesionales, periodistas, y las sociedades de instrucción y recreo, que constituyeron un verdadero capital cultural que llegó hasta muy bien entrado el siglo XX.

La instrucción en el hogar no era, en absoluto, signo de pobreza económica. Había en la ciudad escuelas para niñas, pero las muchachas de alta y media posición económica solían ser educadas en sus casas por maestros privados.5 Fue el caso de la Avellaneda, los Simoni, los Agramonte y la propia Aurelia. En 1879 Castillo le escribía a su amigo, el novelista José Ramón Betancourt:

La prudente vigilancia de mi madre hizo que mirase siempre con invencible prevención las escuelas de niñas, de donde suele salir marchita la flor de la inocencia. Optóse, pues, por las lecciones a domicilio, y de su buen hermano de usted, Don Fernando, cuya memoria tanto amo y respeto, recibí por la íntima amistad que le unía a mi padre, las primeras de lecturas, escritura, gramática y aritmética. Los disturbios políticos de 1851 alejaron de nuestra patria a aquel excelente sujeto, y mis padres se vieron obligados a encargar mi educación, así como la de mi hermana, a un profesor que fue preciso despedir en breve; y desde entonces —tendría yo de nueve a diez años— quedó mi dirección intelectual confiada a mis propios esfuerzos.6

En el Diccionario de literatura cubana del Instituto de Literatura y Lingüística, apenas se le dedican a Aurelia Castillo cuarenta y dos líneas que carecen de todo carácter valorativo. No se dice que su viaje a Europa y luego a México y Estados Unidos lo hizo como corresponsal extranjera del diario autonomista El País. Esto la convirtió en una de nuestras primeras mujeres vinculadas al periodismo en calidad de reportera. No se habla tampoco del hecho de que Aurelia Castillo fue, junto con la condesa de Merlin y Gertrudis Gómez de Avellaneda, fundadora de la escritura de viajes en la isla. Y esas crónicas, en el caso de Aurelia, ya se acercaban a un tipo de escritura modernista.

Tampoco hay referencia a sus artículos sobre la mujer, que son cabales para seguir el hilo que condujo luego al feminismo insular. No se dice que incursionó en el género biográfico, siendo la primera mujer cubana en hacerlo: a ella se le debe la primera biografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda. No hay referencias a su relación con el Partido Nacional Feminista, que la nombró presidenta de Honor. Para nada se mencionan sus polémicas filosóficas o a su estrecha amistad con importantes intelectuales de la época, como Julián del Casal, Ramón Meza, Enrique José Varona, Manuel Sanguily, y José Ramón Betancourt ―quien sostuvo con ella una muy importante correspondencia desde España―, entre otras figuras cubanas y extranjeras.

Hubiera bastado con revisar a fondo los seis tomos de sus obras, sin decir que, en 1918 publicó en revistas tan importantes como Social y la Revista de la Asociación Femenina de Camagüey. Ninguna de estas publicaciones periódicas aparece en la bibliografía consultada.

En Lo cubano en la poesía, de Cintio Vitier, no hay tampoco mención alguna a la lírica de Aurelia Castillo. A pesar de que Remos, en la Historia de la literatura cubana, la llama: “La poetisa de la vida serena, que canta su intimidad sin exaltación febril, lo mismo bajo el influjo de las horas felices, que cuando llora sus pesares”7 comete un error al afirmar en relación con la muerte del esposo de Aurelia que: “La muerte le arrebató temprano del regazo amoroso de Aurelia, antes que la guerra del 68 hiciera estallar la tragedia en su corazón”.8

Aurelia Castillo y Francisco González del Hoyo se casaron en 1874 y un año más tarde tuvieron que marchar a España por no estar de acuerdo él, como militar español, con la guerra contra los cubanos. Francisco murió en Guanabacoa el 23 de marzo de 1895, después de veintiún años de matrimonio.

José Lezama Lima, en su Antología de la poesía cubana, ubica a Aurelia Castillo en el grupo por él llamado “Poetas de transición”, y publica tres poemas de la autora donde sobresale “Expulsada”. Este poema merece una mejor lectura a partir del testimonio de la propia Aurelia Castillo, porque es una triste evocación del segundo destierro que tuvo que enfrentar, esta vez sola, después de la muerte de su esposo. La escritora dice:

Volví a Cuba en noviembre del 98, y a la vista de nuestra antigua casa de Guanabacoa, destrozada, hice “Ruinas”, y más tarde, habiendo ido a vivir allá; y después de una desagradable aventura que me obligó a dejar la villa (asalto nocturno y robo con amenazas de muerte), escribí otro: “Expulsada”.9

En realidad, es un hermoso poema donde la autora, desde el sueño, evoca la presencia de su esposo cuando ambos vivían en la vieja casona de Guanabacoa. Al final del poema Aurelia escribió: “Tocaron mi cuerpo las manos criminales / y el rencoroso arcángel gritó de nuevo: ¡Anda!”10 No es otra cosa que las manos de uno de los asaltantes que la agredió físicamente, al punto de casi estrangularla, lo que hace que despierte por “las manos criminales”.

Este hecho fue el que la obligó a dejar la casa donde había vivido con su esposo y, nuevamente ―esta vez para siempre― abandonar Guanabacoa para residir en La Habana. Por eso el título, porque nuevamente se ve expulsada, no ya de la Patria como espacio mayor, sino del lugar, como diría Michel de Certeau, en que estaban sus mejores recuerdos y parte de su vida.

Lezama Lima, en la presentación de la escritora, afirma:

Emprende un viaje de estudio por Francia, Suiza, Italia y Alemania. En 1894, muere su esposo, y al año siguiente el general Weyler ordena su expulsión, por su simpatía nunca disimulada por la causa del separatismo.11

Pero ese viaje no fue de estudios, sino como corresponsal del diario El País. Y las crónicas que escribió en él fueron publicadas no sólo en el periódico, sino también como libro, bajo el título de Un paseo por Europa.

Valoraciones

Justamente esas crónicas llamaron la atención de Julián del Casal, uno de los más entrañables amigos de Aurelia Castillo, quien al incluirla en Bustos se detuvo expresamente en esa zona de la creación de su amiga camagüeyana. Le interesó más la prosa que la lírica de Aurelia, porque encontró en la primera un ímpetu renovador de las letras cubanas. El autor de El camino de Damasco escribió sobre la prosa de Castillo:

Fruto de ese don en consorcio con su inteligencia, es el volumen que, con el título de Un paseo por Europa, dio no ha mucho a la luz. Es un libro de viajes, como su nombre indica, escrito a la moderna, donde la autora ha estereotipado las impresiones que recibiera, día por día, durante su permanencia en algunas ciudades europeas. Francia, con su última exposición, Italia, con sus reliquias artísticas, y Suiza, con sus maravillas naturales, han inspirado esas páginas encantadoras, donde el espíritu del lector se extasía en la evocación de las grandezas que desfilan impresas por delante de sus ojos.12

El escritor mexicano Juan de Dios Peza13 escribió a Francisco González del Hoyo, a propósito de la visita de este y de Aurelia Castillo a México en 1893, esta carta inédita hasta hoy. La lectura de la epístola no sólo dice mucho de quién fue y cómo caló un hombre como Peza a la escritora camagüeyana, sino que también se refiere a la valía de su esposo, Francisco González del Hoyo.

Sr. Coronel Francisco González del Hoyo (hoy en Chicago).

He recibido su carta del 9 de octubre [ilegible] que me ha sido tan grata como si fuera un estrecho abrazo suyo después de no habernos visto en tantos días.

Estaban ustedes aquí y me proponía verlos hasta el último instante de su presencia, pero se me enfermó María y apresuré un viaje a Jalapa cometiendo un pecado de lesa descortesía con todos mis amigos porque no me despedí de nadie.

Leí los escritos que me hizo el favor de obsequiarme su inspirada señora y todos me han cautivado por la sencillez elegante, el estilo galano, la bella forma y el buen fondo de todos.

Es una egregia escritora, una gran pensadora y una poetisa de altísimos vuelos.

Sus cartas sobre mi país, de las cuales he leído todas, menos la tercera que no llegó a mis manos, no tienen nada que pueda ofender la susceptibilidad patriótica14 de nadie.

Dice que vio esto y es verdad. ¿Qué la verdad es a veces amarga? Pero es verdad y hay que trasmitirle así a los lectores. ¡Ojalá que esas cartas reunidas formen un nuevo folleto que enriquezca la biblioteca de sus muchos admiradores, entre los que yo me considero el más entusiasta.

Mi país, riquísimo y bellísimo deja mucho que desear todavía y el mal estriba en los pobladores, que somos engendro de razas decadentes y soñadoras.

Nos preocupa más mirar cómo se desbarata un celaje vespertino sobre la cima de los volcanes, que la explotación del azufre en los cráteres y creemos un trabajo útil cuidar de que florezca un lirio olvidándonos que esa misma tierra que tan prodigiosas flores puede darnos podría darnos ricas y provechosas cosechas. —Las reflexiones juiciosas de usted, importan de tal suerte a todos que sin decir su nombre las publiqué en El Universal y gustaron mucho a todos—.15

Usted mira las cosas con esa filosofía sana y real que da la experiencia y la comparación del progreso en varios pueblos. —Estamos en la América Latina muy atrasados en cosas prácticas por más que en ideales y en conquistas democráticas no estemos en mal lugar ante las otras naciones.

Yo ruego a usted que todo aquello que su señora quiera que sea conocido en esta tierra donde tantos amigos dejan, donde tanto estimamos y aplaudimos su luminoso talento y donde su nombre no se olvidará nunca, me lo remita para tener la satisfacción de publicarlo.

Ya ella conoce mi forma de ser: soy franco y se me conoce con el rostro cuanto me pasa en el alma. Todos guardan formas severas en cuestiones literarias, y obedezco a mis impresiones y enseguida escribo lo que me inspiran el mérito y el afecto.— Por eso le escribí en su álbum sin demora y sin cuidar de corregir ni de pulimentar las toscas piedras de mi escaso númen [sic]. Si yo el próximo invierno fuera a la Habana, buscaré a ustedes porque los quiero mucho y tendría positiva ventura en encontrarlos y en que conversemos un poco.

Deseo que hayan pasado muy buenos días en Chicago y que les vaya bien en todo y por todo.

No se olviden de su amigo que constantemente los recuerda y envía a ustedes estrechísimo abrazo.

Juan de Dios Peza

México 9 de octubre de 1893.16

Por lo demás, Aurelia NUNCA visitó Alemania. ¿Leería Lezama a Casal antes de escribir este texto? Volvió a equivocarse el autor de Paradiso al dar como fecha de la muerte de Francisco González del Hoyo el año 1894. Fue el 24 de marzo de 1895. Bastaba con leer los Escritos de Castillo. No fue acertada tampoco la afirmación lezamiana de que Aurelia Castillo: “Recogió en una edición de 100 ejemplares sus obras completas”.17 Fueron sesenta juegos de seis tomos cada uno, no más.

Aurelia Castillo en la historia de la cultura y el pensamiento cubanos

Aurelia Castillo, como tantas otras damas principeñas de su época, conoció la aspiración libertaria, la labor silenciosa de la preparación de la guerra y en dos ocasiones el destierro. Y todo esto lo asumió y lo afrontó con la misma serena dignidad que ya preanunciaba la esposa de Joaquín de Agüero en sus epístolas marcadas a la vez por el decoro y el amor.

Señorial a la manera imperturbable y característica de Puerto Príncipe, no fue nunca juguete de una atorbellinada vida de salón, limitada, por otra parte, en su ciudad natal por las características de la región. Alcanzó, además, una cultura universal, sensiblemente enraizada en lo mejor de la atmósfera de Cuba.

Tuvo un gesto suavemente irónico y tan camagüeyano: editó en su vejez sus Escritos y algunos de Francisco González de Hoyo— quien nunca fue un acompañante, como dice Luisa Campuzano, sino un compañero de vida con una apreciable cultura—, pero en reducidísimo número, apenas sesenta ejemplares en seis tomos, no cien como se ha dicho varias veces de forma errónea.

Juan José Remos había afirmado en su Historia de la literatura cubana: “Aurelia Castillo fue una autora muy fecunda, no sólo en verso, sino también en prosa. En 1913 hizo una edición de sólo sesenta ejemplares, de todas sus obras, bajo el nombre de Escritos de Aurelia Castillo de González”;18 cuya edición —añado— fue cuidadosamente expurgada de erratas por ella misma. Cada juego fue obsequiado por Aurelia a sus verdaderas amistades, que eran pocas.

Esa edición ha devenido una especie de mito nimbado de asociaciones fabulosas. Los ejemplares utilizados para estas reflexiones pertenecieron a Isabel Esperanza Betancourt, de estirpe patricia, ella misma relacionada con la cultura principeña y directora de la Revista de la Asociación Femenina de Camagüey, que es una publicación totalmente olvidada por los estudiosos del feminismo en Cuba.

En tales Escritos… hay mucho que merecería ser de nuevo publicado, sobre todo pensando en la necesidad de que se lea su obra no con condescendencia, sino prestando oídos a la especial entonación del lenguaje de su tiempo, y a la cultura principeña de la que se nutrió.

Más que la Avellaneda, Aurelia incursionó en otras zonas de la cultura insular y universal. Su crítica literaria, sus reflexiones acerca del arte y de la estética, su polémica filosófica, su labor como biógrafa, traductora, sus textos dirigidos a los niños y recogidos en sus Fábulas, su oficio como narradora y su libro Lalá, sus ideas acerca de la mujer y su postura contra la esclavitud, tanto como su epistolario casi desconocido hoy, salvo el que publicó, la hacen una intelectual cabal.

No es posible, pues, pensar o escribir la historia de la cultura y el pensamiento cubanos sin la presencia de Aurelia Castillo de González.

_________________________

1 Cfr. Manuel Villabella: “Los cabildos negros”, en: Luis Álvarez Álvarez, Olga García Yero y Elda Cento Gómez (Compiladores): La luz perenne. La cultura en Puerto Príncipe. 1514-1898. Ed. Oriente y Editorial Ácana, Santiago de Cuba, 2013, pp. 211-216.

2 Cfr. Verónica Fernández: “La música en el acontecer cultural de Puerto Príncipe”, en: Luis Álvarez Álvarez, Olga García Yero y Elda Cento Gómez: ob. cit., pp. 413-438.

3 Mirta Yáñez: “Aurelia Castillo, una escritora de armas tomar”, en: Cubanas a capítulo. Segunda temporada. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2012, p. 90.

4 Cfr., Mercedes Valdés Estrella: Aurelia Castillo. Ética y feminismo. Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela, La Habana, 2008.

5 Cfr., Olga García Yero, Ernesto Agüero y Araceli Aguiar: Educación e historia en una villa colonial. Ed. Oriente, Santiago de Cuba, 1989.

6 Aurelia Castillo de González: “Al Sr. José Ramón Betancourt”, en: Escritos… Imprenta del Siglo XX, La Habana, 1913, t. 1, p. 136.

7 Juan J. Remos: Historia de la literatura cubana. Ed. Cárdenas y Compañía, La Habana, 1945, t. III, p. 487.

8 Ibíd., p. 488.

9 Apuntes biográficos extractados de otros, para enviarlos a Mr. Frederic Noa, en Madden, Massachusetts. Fondo Aurelia Castillo de González 24-4671, Museo Provincial “Ignacio Agramonte”, Camagüey.

10 Aurelia Castillo: “Expulsada”, en: José Lezama Lima: Antología de la poesía cubana. Ed. Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1965, t. 3, p. 408.

11 José Lezama Lima: “Aurelia Castillo de González”, en: ob. cit., p. 405.

12 Julián del Casal: “Aurelia Castillo de González”, Prosas. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1979, t. 1, pp. 269-270.

13 Juan de Dios Peza es un escritor mexicano poco conocido por las generaciones actuales. De él se ha dicho: “Poeta, comediógrafo y escritor costumbrista. (…). Ya desde 1891 Peza había autorizado por escrito a la editorial Garnier Hermanos, de París, la edición de sus Poesías completas, que sería «la única dirigida y arreglada por él». (…) De unos años para acá ha surgido el rescate de Juan de Dios Peza. Como muestra de ello, baste señalar que recientemente han aparecido nuevas ediciones de De mi gaveta íntima y las Leyendas históricas, tradicionales y fantásticas de las calles de México, con sendos prólogos de Isabel Quiñones”, en: Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina. Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores y CONAC, Caracas. 1995, t. 3, pp. 3746-3748.

14 El subrayado es de Juan de Dios Peza.

15 Se refiere obviamente a Francisco González del Hoyo quien no era un acompañante de Aurelia, como afirma Luisa Campuzano [“… ella y su marido —que en este caso, a diferencia de las viajeras que conocemos, era el acompañante—.”] en: Las muchachas de la Habana no tienen temor de Dios. Escritoras cubanas (s. XVIII-XXI). Ed. Unión, La Habana, 2004, p. 65, sino ante todo su esposo y también un hombre con una cultura general y económica en particular muy sólidas.

16 Fondo Aurelia Castillo de González del Museo “Ignacio Agramonte” de Camagüey. Documento 24-3100.

17 José Lezama Lima: ob. cit., p. 405.

18 Juan J. Remos: Historia de la literatura cubana. Ed. Cárdenas y Compañía, La Habana, 1945, t. III, p. 490.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder