Ni María Antonia, ni Santa Camila: La Macorina

“Para muchas mujeres en Cuba, La Macorina representaba la esperanza de ser autónomas, independientes, y de triunfar sin que nadie les pusiera límites.”

Esa sí, ¡porque lo goza!

Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea.

Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera.

Canción popular española

Cuando me exilié definitivamente en la tierra de mis antepasados, en septiembre de 1994, decidí también dejar atrás una ciudad que no quería volver a ver, un ambiente que me asfixiaba, una cultura que se empezaba a destruir, y, con solo 22 añitos y mi licenciatura bajo el brazo, decidí sacar de mi cuerpo y mi mente esa tierra de dolor y dejar que mis raíces hispanas pudieran ahora crecer sin cortapisas. El sueño de que me encontraba en esa isla y no me dejaban volver se hizo más intenso a medida que medraba mi arraigo natural. Mientras más brotaba y florecía en mí el sentimiento de que esta era mi verdadera nación, más me aterrorizaba el famoso sueño de ir a La Habana y no poder regresar.

Poco a poco dominé mi pesadilla y me convertí en una mujer española, con arraigo en Galicia, la primera de mi familia en esta región hermosa, profundamente mágica, que me fue dando posibilidades y desarrollo profesional. Mi familia —mermada por la muerte de mi padre el 20 de agosto de 1996, con solo 68 años— estaba allí, pero este acontecimiento fatídico me hizo despreciar aún más a quienes se habían apoderado de ese país. En 1997 volví para visitar la tumba de mi padre, y sentí que en ese sitio ya no había más espacio para mí que el filial, y que mi familia tenía que emigrar hacia España, pues yo no me sentía bien en La Habana, ni segura.

Estuve 20 días y solo hubo algo que sí sentí que no podía dejar allí, ni atrás: mi inmensa biblioteca, que —después de mi consentimiento para vender novelas releídas de autores universales y libros que podría volver a adquirir— quedó, inmensa aún, solo con autores cubanos y latinoamericanos, primeras ediciones valiosas de libros de autores españoles, ingleses, poesía e historia y novela histórica cubana, sin contar una hemeroteca encuadernada en tomos de diferentes revistas cubanas de 1900 a 1993, y quizá alguna que otra más antigua.

Algo se reavivó en mí, al calor de mi familia y de la ausencia del cariño y la protección mimosa de mi padre, mecenas de mis adquisiciones bibliográficas. Decidí sacar toda la biblioteca, y fue saliendo con sucesivos viajes de mi madre, mi suegra y, después, con mis sobrinos que venían a quedarse. La saqué toda. Ya para ese entonces había comenzado —en 1998— mis estudios doctorales, y una serie de convergencias me llevaron a tener que trabajar con temas cubanos. Y empecé a revalorizar —con lecturas, adquisiciones, conversaciones, amistades— el mundo de la cultura cubana, pues lo hacía con libertad, distancia, sin valor patriotero, y me comenzó a picar el bicho de la República. La tesis fue sobre arte cubano, el libro también. Y, durante todo ese tiempo, fui escribiendo mis memorias, en diarios que parecían manuales de anécdotas, para mis futuros libros.

Volví a Cuba para ultimar detalles de la salida de mi familia dos veces más. En la segunda y última, también para reunirme con el escritor anticomunista Ángel Santiesteban —en un corre y cambia de posición, pues la Seguridad del Estado quería impedir el encuentro— en medio del Pabellón Cuba, en una feria de libros; no lo olvidaré nunca. Tenía que intercambiar algo más que saludos; mi decisión de no volver y la de ellos de que no volviera se convirtió en un credo, y con total tranquilidad empecé a referir ahora en los cuadernos las situaciones que me habían empezado a ocurrir desde mi llegada con temas políticos, y a retroceder a mi adolescencia y recuerdos de la niñez, que ahora podía datar, con los libros y revistas que se incrementaban.

Revisando ahora todos esos cuadernos, en ese frenesí por armar la República cubana, me reencuentro con muchas páginas que hacen referencia a mujeres prostitutas. Páginas anotadas con el típico “buscar en el tomo tal, de la revista más cual”. Muchos nombres. También anécdotas de cuando en Vigo —por razones muy simples— mi suegra cuidaba a la hija de un famoso proxeneta de Vigo —hoy fuera del negocio— con una de sus trabajadoras, una brasileña guapísima. Una nena, cuya madrina argentina en esos momentos se había liberado del chulo y ejercía en casa —como ella decía— con clientes de toda la vida.

Existió siempre una barrera de respeto entre el proxeneta —amiguísimo de artistas españoles famosos— y nosotras, las hijas de la institutriz de su hija. De hecho, en los cumpleaños sucesivos de la pequeña, nuestra mesa siempre la ponía separada, porque quienes iban a celebrar el cumple eran el resto de las prostitutas de su garito y sus hijos. Nosotras le hicimos la costumbre de no usar esa mesa y compartir con las chicas, de diferentes edades y lugares.

Con esos hechos, se despertó un tema que —me di cuenta— siempre había estado presente en mí. Después, conocedora de miles de anécdotas y vinculada desde mi llegada a Vigo al feminismo gallego, en cada ciudad que pasaba iba a ver esa zona de prostitución que se dispersaba según niveles. Recuerdo la Montera, en Madrid; las del parque del Retiro, en la noche, parlanchinas y con territorios delimitados, que se morían de la risa cuando les decía que yo quería ver a las putas —como querían que las llamara—. Y, en cada ciudad del mundo, siempre hacíamos paradas en los sitios donde se vendía placer.

Incluso, en Vigo, al lado del ayuntamiento, estaba una calle estrecha llamada desde tiempos inmemoriales “Rúa do Pracer”. Varias veces bajé y subí por ella y vi a las más baratas de la ciudad, mayores, sin algunos atributos, en la puerta de sus accesorias. Tan conversadoras unas y tan de mala leche otras, que me decían que les espantaba la clientela. Yo me iba pensando: ¿la clientela? Si esto es el Bar Esperanza, el último que cierra. Y esa calle, como la de Montero Ríos —famosa por ser enfilada por prostitutas independientes, pero “yonkis”, que solo hacían felaciones, con el cuidado de no infestar—, y por donde muchas veces atravesaba para acortar camino a casa, y ellas, a oscuras, iban velando por mí hasta la luz, esas calles no existen, pero quedaron reflejadas en mis relatos pequeños, anécdotas de muchos años, incluso dibujos rápidos.

También estuvo en mi vida la parte peligrosa. Más de una vez participé en el traslado de mujeres del Este, quitadas a sus proxenetas. Participé en reuniones a puertas cerradas con muchas de ellas, que iban disfrazadas con ligereza, para que no se les viera el rostro. Hicimos flotas de coches muchas veces, para pasarlas de coche en coche y nunca saber dónde estaban. Nadie de la cadena conocía el destino final de salvación de esas mujeres que fueron traídas con engaños y a las que quitaban la documentación, quedando a merced de los puteros.

Escrachamos puticlubs y entramos a insultar a los que retenían documentación, y las chicas dentro nos cubrían. No quedó un puticlub y un bar de carretera que no llevara el sello de nuestro movimiento del feminismo gallego, y un cartel puesto: “Aquí hay un proxeneta” o “Si consumes de la trata eres cómplice”.

Viví el bien y el mal. Pero una cosa sé: nunca vi ninguna prostituta victimizarse. Exigimos que se les diera seguridad social y derecho a una pensión compensatoria. Nosotras, las feministas gallegas, luchábamos en contra de la trata y por eso pedíamos que se legalizara la prostitución. Ellas luchaban con nosotras y nos avisaban de muchos delitos. Varios de los llamados “puteros” aún cumplen prisión. Y varias mujeres fueron salvadas, gracias a ellas, de morir a manos de un homicida. Pero nunca —y lo repito— se sintieron víctimas, sino partícipes; por eso luchaban.

Por eso quiero dedicar este ensayo a todas ellas: las valientes, las orgullosas, las que lo hacían por placer o luchaban por no hacerlo, las olvidadas, por rotas y feas, y las que nacieron en la generación perdida de Galicia, esa donde se inundaron las calles de heroína —que impunemente distribuyeron los diferentes cárteles— y donde muchas de ellas se perdieron en una noche más oscura que la calle en que reinaban. Y quiero rescatar un emblema republicano cubano, de esa profesión que muchos critican pero consumen, ahora ya por redes tecnológicas que ni siquiera podemos localizar. Y al Movimiento Feminista Gallego y su líder, la escritora viva más importante de las letras gallegas, mi mentora y mi amiga, María Xosé Queizán. Y lo escribo y lo dedico, porque las conocí, las conozco y las seguiré conociendo. Ellas, las mías, no son víctimas. Cuídense sus espaldas, hombres y mujeres que secundan la trata y viven de ella. Porque las mías, cuando han de ser verdugos, van hasta el final, con conciencia y sin piedad, tal y como la vida las ha puesto a vivir.

No se puede tener conciencia y corazón

Crecí en un mundo alejada de ese tipo de personajes —tan cotidianos, tan fantásticos, tan relevantes e históricos—: los marginales. Más bien, mi niñez consentida y mimada me tapó el sol con sus dedos blanquecinos. Pero en mi adolescencia, también blanquecina de baby pequeñoburguesa, aprendí a mirar a través de los dedos, sin asombro, sin alarma, sin decirlo. Y descubrí que mirar a esas personas podría atraparte y desplazarte sin saberlo. Un día en el que dices: no, no soy así, no quiero, no pienso eso. Entonces, sin ni siquiera cruzar línea alguna, estás, pequeña burguesa y liberal, intentando vivir una vida a tu medida, con los medios que tu familia te facilita, sin que nadie más tenga que darte nada y, solo por todo eso, te vuelves una marginada.

Siento un profundo interés —desde siempre— por las mujeres “de la vida”, como suelen llamarlas los hipócritas para trazar una línea —que también sienten algo más que interés, pero no lo confiesan—. Las trabajadoras del sexo, escort, prostitutas, las putas de toda la vida. Un interés, digamos, contradictorio. Conozco —a través de la literatura, el cine, los folletines, las novelitas pulp, los cómics y todo tipo de papelería— historias de famosas meretrices. Desde reinas y divas de ópera hasta mujeres de la alta sociedad y de la clase obrera. Las primeras aparecen frecuentemente en la literatura universal occidental, y las obreras, en libros y novelas del antiguo Este comunista europeo, en autores exiliados como el albanés Ismail Kadaré.

Kiki de Montparnasse fue una meretriz por amor al arte; Sara la Hotentote, por el desprecio colonialista; Catalina de Rusia, por empoderamiento; y María Antonieta, porque se aburría. Pero todas —excepto Sara— nunca fueron víctimas. Ejercieron por oficio o porque querían. Es decir, la cosa se tuerce cuando ser puta va unido a una red de causalidades violentas, la primera de las cuales es que la implicada no lo desea. Por eso quiero aclarar que mi interés manifiesto no reside en mundos sórdidos y violentos donde se ejerce la violencia, el abuso y la despersonalización de una mujer que no quiere practicar sexo a cambio de dinero y es obligada por sus captores, especuladores y proxenetas para beneficio de ellos y sufrimiento de la sometida.

No. Mi interés radica en esas figuras para quienes ejercer la prostitución está más cerca de Catalina la Grande o de María Antonieta —sin ser reinas—, más al estilo Kiki, por amor a algo que jamás puede conllevar a una dependencia de trágico fin para ellas. Es decir, jamás puede ser convertido el objeto del deseo útil en objeto de amor esclavizante. ¿Por amor a qué, entonces? A alcanzar posición, influencia, riqueza, fama y poder. Y, sobre todo, por amor a ser libres y tal como son.

En el Caribe hispano, como en la metrópoli que nos parió —España—, se trató de instaurar un férreo catolicismo, pero la devoción mariana exacerbada por los advenedizos que conformaron la encomienda de la conquista y la colonización —además de crear un santoral al lado de la virgen— se extendió más rápido e hizo más relajado el ambiente religioso impuesto sobre los fragmentos de idolillos taínos, tan inocentes como sus dueños, pues no conocían pecado alguno. Todo se hacía y rehacía para festejar los ciclos naturales, la fertilidad de la caza y la pesca y la cohesión del grupo, danzando y yaciendo, mujeres y hombres jóvenes, pergeñando la renovación de la tribu al tiempo que agradecían a sus ídolos. Por desgracia, los jóvenes y los que se hacían en sus danzas de fertilidad fueron exterminados, más por las enfermedades que traían los colonos que por matanzas. Nacían enfermos, portando estigmas incurables como la sífilis, la gripe, el escorbuto.

Sobre ese edén —ese suelo plagado de efluvios y de sexo para la cosecha— se asientan los colonos hispanos, poseídos no solo de enfermedades y de fiebre del oro, sino de algo dulzón que se esparcía con más fuerza y poder cuando la trata empezó su arribo, trayendo el aroma de un trópico distinto, de fuerzas ancestrales, de ancestros protectores y de unos dioses que, si algo hacían con dulzura y frenesí, con pasión y fuerza, era precisamente el sexo: envuelto en aromas cítricos, canela, dulces, hierbas y conjuros, más traviesos que los del Olimpo, pero también muy seductores.

Cuando comienza a engendrarse la clase criolla y los hijos mixtos y naturales —producto de relaciones entre amos y esclavas, y supongo que también las hubo entre amas y esclavos, solo que estas delatarían en un embarazo la procedencia de su descendencia en el parto, de ahí que no sean conocidas—, la impronta sexual mixta queda en los primeros nacidos en la colonia y embarga la atmósfera, no solo para escenas galantes, sino para pasar a la desinhibición, al deseo de cuerpos que se rozan, y, finalmente, que se consumen de pasión cimbreante y placentera, no por dar gracias por las cosechas, sino dando gracias durante y después del sexo por la enervación y la relajación gustosa.

Pero, en la isla de Cuba, el sexo, el goce, se unió —en la raza criolla— a una genética de poder. Cuando se narran —en la literatura cubana— ese encanto viril del criollo, el Leonardo de Cecilia Valdés, o se eleva a patrimonio de la humanidad prácticamente la figura de un proxeneta que quería ser político, Alberto Manuel Francisco Yarini Ponce de León —y dos veces más Ponce de León—, más conocido como el Gallo de San Isidro o simplemente Yarini, todo transcurre entre alegría y pretextos, para después dar acceso a la conmiseración y al rezo por la joven víctima perjudicada, deshonrada, o para simplemente mostrar el carácter trágico de una inocente advenediza.

¿Era Cecilia tan cándida? ¿Era Gamboa tan rufián? O, sencillamente, Cecilia —anhelante de subir socialmente y quitarse el estigma de "la mulata"— entrega su virtud a Gamboa; es decir, abre sus piernas —con un sexo virgen y criollo— de forma transaccional, ¿con la fe en que sus encantos lo harán traicionar sus valores? ¿Quién comenzó el comercio? ¿Quién no jugó con sus cartas? Cecilia no es una víctima. Cecilia apostó en la ruleta de los valores sociales y económicos y perdió. Desde el inicio sabía que podría ocurrir. Y, por demás, siendo gestada por el padre de Leonardo.

¿Era Yarini proxeneta porque necesitaba el dinero? No. Procedía de una de las familias de más alto abolengo: un cruce de aristocracia y dinero, con un padre profesional —esa clase que emergía con poderes e influencias—. ¿Quiénes convirtieron a Yarini en chulo? Las propias mujeres que querían poseerlo. Las mujeres que aspiraban a ser las elegidas para ocupar un sitio más alto que las otras. Yarini lo vio. Y decidió ponerlas a todas en el mismo sitio. Ellas solitas intentaban complacerlo para que no las echara o para no perder sus favores, netamente sexuales. En un primer momento, un educado y guapo Alberto Yarini se deja querer. Aprendió gratis con las mejores. Tiempo después, ejerció el poder que ellas le dieron. ¿Era Yarini verdugo? No. ¿Eran víctimas sus cercanas, a las que prefería, protegía y de las que se rodeaba? No. Ellas lo eligieron rey y él impuso sus leyes. Tantas que terminó baleado por defender —con frenesí nacionalista— lo que supuestamente esas mujeres le dieron: poder, idolatría, sexo y territorio.

Este papel de Alberto Yarini idolatrado por las mujeres queda reflejado en Réquiem por Yarini, obra del dramaturgo cubano Carlos Felipe. En esa pieza, una de sus adictas, la Jabá, funge como celadora, sacerdotisa y amante fundacional del Gallo. Ella, su maestra, lo entronizó y, para tenerlo cerca, se convirtió en la confianza, la sombra, la que llevaba sus negocios, y, de tan cerca y cotidiana, dejó de ser amada, aun aceptando al principio ser compartida en el racionamiento sexual de su Gallo. ¿Sumisión? No: placer. ¿Celos? Los razonables para no alejarlo.

“La Macorina no fue víctima más que de los desmanes de la tragedia de un país y del remate de una revolución terrible.”

En esta obra, el carácter maternal en que se convierte el amor desmedido se impone por encima del sexo, y ahí se pierde la fuerza del "mito del chulo". Y un error: la muerte viene anunciada por La Macorina, quien por esos tiempos estaba vivita, coleando y muy joven. Yarini muere en 1910, a los 28 años, y la que se convirtió en la mujer de compañía de fama mundial —La Macorina— tenía solo 18 años.

Aquí se vuelve a reafirmar que ni la Jabá era víctima —la Santiaguera tampoco—, que esta es una historia trazada desde la imaginación y que La Macorina era un personaje social importante y de influencia. Pero ¿no tiene cabida más que como muerte? ¿Por qué? Porque La Macorina no fue víctima más que de los desmanes de la tragedia de un país y del remate de una revolución terrible, que escondió sus putas para después confesarlas las más formadas del mundo. Ella representaba que, si una mujer quiere, no hay hombre que la utilice —ni mujeres tampoco—. Una lección demasiado fuerte para un país hasta hoy prostibulario por esencia y machista.

Hasta que, en el otro lado de la calle —en la acera de enfrente—, una mujer joven, víctima de maltrato, muere a manos de un agresor posesivo que argumenta: la maté porque era mía. No: la mató porque justo enfrente, otra mujer entre 50 y 60 años hace —con un placer infinito— que las exigencias de un macho, apoltronado en su trabajo revolucionario y vanguardia destacado, sean una realidad, y además lo anuncia. La que murió tenía 20 años y, según la del hombre combatiente, al otro lado de la calle imperan los marginales, que son los que matan.

Esa dinámica sostenida es más evidente hoy que en la República. Y, en eso, el ejemplo es Santa Camila, la puta que se queda a media calle, porque su chulo se une “al proceso”. ¿Por qué ella es un personaje una y otra vez representado? Porque ahora cambiaron las tornas, y su chulo de siempre —ese Ñico vago y vividor— se convierte en la puta de una revolución que no permite competencia, mientras que Camila debe decidir si es una mujer que paga lo que goza y que cree en la fuerza telúrica de sus santos o simplemente cruza al otro lado de la calle y se convierte en una Penélope eterna, a la espera del héroe trasmutado. Es decir: el Armagedón del 59 y sus creadores —más sus escritores afines— redimen al chulo, lo exaltan, lo magnifican en su ductilidad y dejan a esas “mujeres de mala vida” en la encrucijada. ¿Quién, entonces, es ahora el Gallo de toda la isla? Como dirían en Cuba, “quien tú sabes”.

Por último, María Antonia —la más trágica de nuestras putas—, que mata y muere, matando sutilmente sus creencias. Ella mata a su boxeador lleno de fracasos, que se resarce en la propia mujer, obteniendo sobre ella las victorias que le niega el ring. El ambiente: un solar atestado de encono, de mala sangre. ¿Y quién la mata a ella? Alguien que se esconde —un augurio—, un joven en constante clandestinaje, ofendido, pues su intento de salvación fue nulo. La apuñala en pleno trance y en el sexo. Dos pájaros de un tiro, para dejar claro —clarísimo— que viene la terminación del goce, sea por un trance espiritual, la posesión de la seductora orisha o, simplemente, porque un hombre bueno no se puede humillar, porque con él vienen cambios. Él es el “hombre nuevo”.

Entonces, ¿dónde está esa película, esa obra de teatro, esa jugosa novela sobre La Macorina, tan libre, tan mujer, tan suya? Aún se le debe. Porque ella representa la redención de la mujer republicana y demostró que, puta o acompañante, nunca se preocupó más que de empoderarse y de usar a los influyentes amantes. Es más, se permitió ejercer influencias políticas a favor del expresidente de la República José Miguel Gómez, apodado el Tiburón, porque —según la propaganda liberal— “se bañaba, salpicaba”, en la llamada Guerrita de la Chambelona, de la que este salió ileso, con la ayuda de la siempre lúcida y acomodada cortesana. Cuya inteligencia y argucias la igualaban —dicen— a la Mata Hari. También su prestancia y belleza.

Adelantémonos, pues, a conocer a la que, por no ser víctima, solo fue una lacra; la que, por triunfar, la olvidaron; la que, al regirse por la ley sagrada “las putas no besan, las putas no aman”, le cerraron el canónico espacio de un lugar en la Habana cultural, que tantas veces recorrió con sus flamantes y caros coches de lujo o con uno de sus alazanes pura raza, tal y como lo hizo solo Yarini.

Si quieres conocer mujer perjura

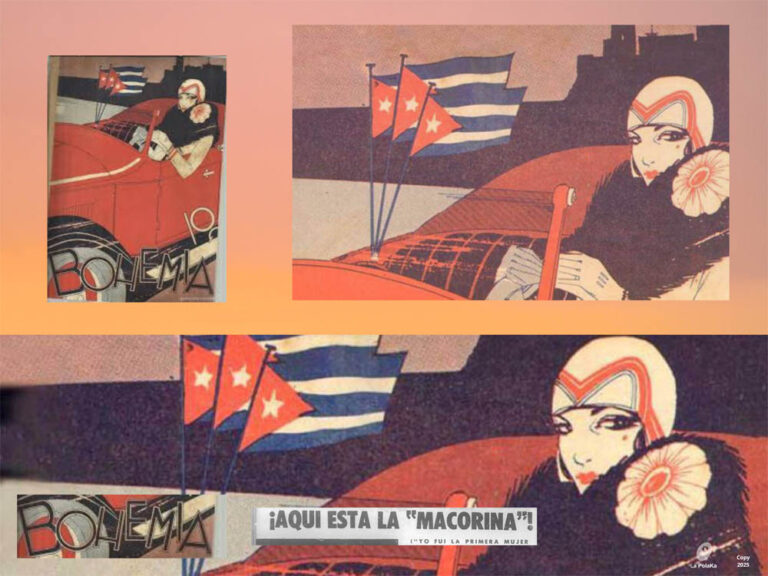

No quiero convertir este ensayo en un refrito de todo lo que se ha dicho sobre esta mujer. Debemos proceder con cautela ante las pocas evidencias autóctonas de su vida. La que con mayor cuidado debemos analizar es la más citada de las fuentes. Se trata de la entrevista que, en 1958, le hiciera el periodista Guillermo Villarronda que alcanzó una página y media, y que aparece en la revista Bohemia —la revista de Quevedo, llena siempre, hasta que se la quitaron, de verdaderos tesoros.

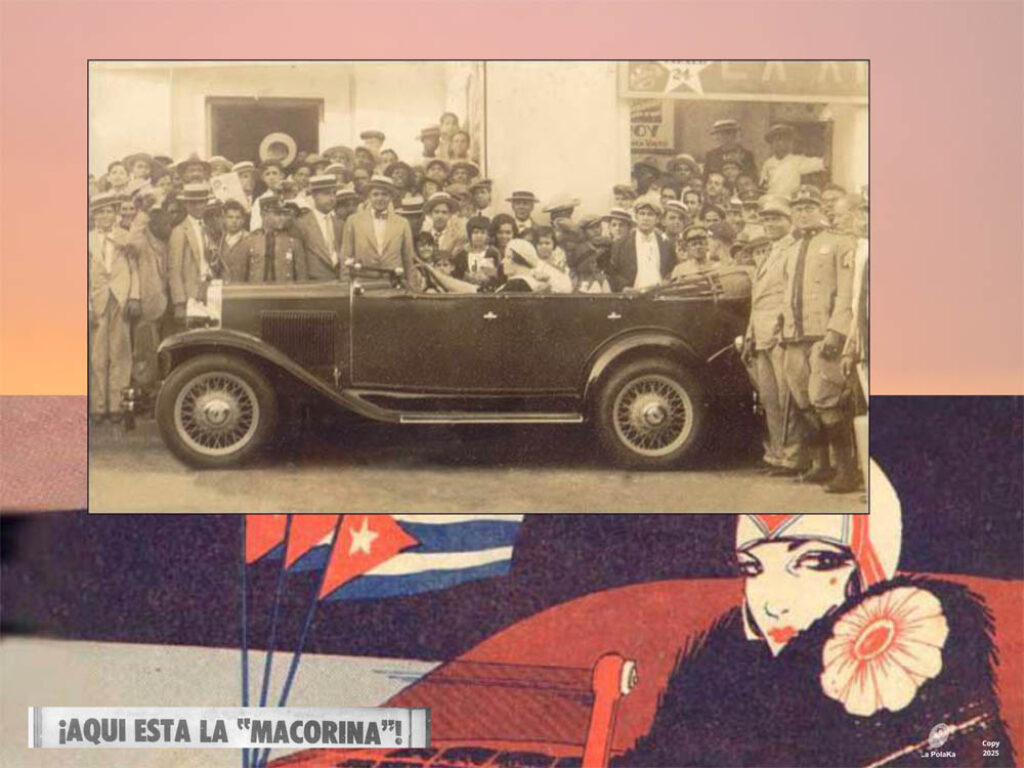

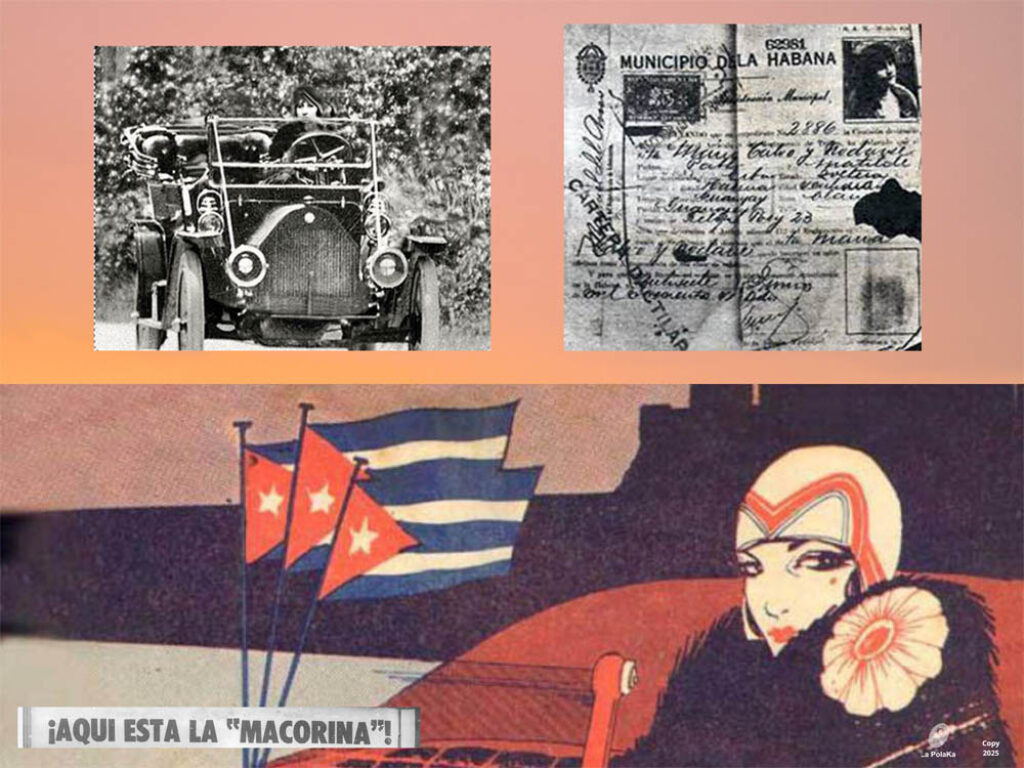

He consultado el artículo de Lillian Moro, publicado en la revista digital Conexo, que aclara muchos malentendidos que circulan sobre esta mujer, sobre la que mucho se ha escrito pero que, al final, con la falta real de información, reducen a una prostituta —con anécdotas—, poniendo en duda hasta el nombre que aparece en su identificación más célebre, la de su carné de conducir, convirtiéndose en la primera mujer en Cuba que no solo conducía, sino que publicitaba —al “manejarlos” y poseerlos— los automóviles más lujosos del momento en Hispanoamérica.

Otro artículo que también leí con atención es el de Gina Picard, en Hija del Aire, un blog de su autoría. Y este último, más que cronologizar, dudar o estigmatizar, se parece mucho a este ensayo porque, sobre todas las cosas, duda de la entrevista que dio Calvo Nodarse, que renegaba de ser La Macorina, y porque propone preguntas que ayudarían a completar el perfil de una mujer que, sin lugar a duda, merece ser llevada más allá de artículos poco serios y, sí, a la gran pantalla, a una buena obra de teatro o incluso a una obra de teatro musical o una zarzuela de tema cubano.

Por último, quiero opinar acerca de una investigación —para mí, llevada con fórceps— para encajar en una hipótesis que se mueve entre la victimización y la tolerancia —una palabra que implica, para mí, la superioridad de quien tolera y, en tanto, juzga y construye—. Miguel Ojeda Vila realizó un libro sobre la vida de esta mujer, titulado La Macorina, publicado en 2014 por la editorial Letras Cubanas, en Cuba. Y, a pesar de que usa testimonios de supuestos conocedores de esta mujer emblemática, realmente ofrece una visión de La Macorina condescendiente, ñoña, y todo el tiempo imputándole una ingenuidad; tratándola como una de esas figuras habaneras cuyo refugio en la locura los convirtió en célebres esculturas de bronce. Su historia está argumentada desde una posición machista que intenta librarla de algo sórdido, en testimonios poco creíbles, cuya autenticidad es dudosa ya solamente por esa limpieza de aura sexual que se impone el escritor.

Es un libro, básicamente, que le retira el valor de mujer empoderada a La Macorina y la victimiza —algo que no se aviene con su personaje—. A mi modo de ver, es la retórica que culpa a la sociedad, cuando María Calvo nunca culpó a nadie, pues la sociedad para ella era justo lo que la hizo grande, permitiéndole ser una de las mujeres más bellas, deseadas y poderosas de su época.

María Calvo Nodarse, nombre con el que se identificó, es el que debe aparecer, pues —fuera ese o el que dicen como real (María Constanza Caraza Valdés)— ella se identificaba como María Calvo y es realmente lo importante. Si lo cambió o no, no existe constancia; no existe historia del porqué lo hubiera hecho, con lo cual no es relevante ni como dato ni como algo que hubiera que resaltar. Lo que sí es importante es poner a esta mujer audaz —inspiradora de músicos, dibujantes, pintores, publicistas y poetas— en el lugar que merece, y cuestionarnos por qué, si se han llevado a escena obras de teatro, películas, teleseries dedicadas a personajes famosos —radicados en el vicio—, ningún dramaturgo la ha llevado a escena y, si lo ha hecho —como en Réquiem por Yarini, de Carlos Felipe—, ha sido alterando su historia, como representación de la muerte, incluso como un espíritu que se le aparece al Gallo y que es una premonición de mal fario, como lo interpreta una de sus mujeres.

¿Quizá, sin saberlo, el dramaturgo usó a La Macorina como el fin de los proxenetas y el ascenso de damas de compañía o cortesanas ilustres, liberadas, con conexiones políticas, ricas, alabadas, eternizadas? ¿Será que La Macorina fue la primera mujer que no dependió de la zona de Tolerancia y que marcó el inicio de una mujer republicana, liberada y sexualmente abierta? ¿O será que La Macorina —que si llegó a conocer a Yarini, sería entre los 15 y 18 años— nunca se dejó ver en los ambientes que este frecuentaba y, si lo hizo, fue como mujer ya distinguida e independiente, siendo todo lo alejada a las putas del chulo, cuya educación era una impostura exigida por su dueño para complacerlo a él y a clientes menos ordinarios? Y es curioso: La Macorina se relacionaba con el expresidente republicano del Partido Liberal, José Miguel Gómez, mientras que Alberto Yarini Ponce de León —nombre del aspirante a político— era correligionario del Partido Conservador, contrario hasta la ferocidad al cenáculo donde María Calvo ejercía como dama con influyentes recursos políticos.

“La Macorina jugó papeles decisivos en momentos importantes de la Cuba republicana.”

Ya nada más que por este detalle debemos percibir que La Macorina no era una mujer sin instrucción, sin una educación —por lo menos hasta los 15 años—, que llega a La Habana con un joven, a vivir libre de los influjos paternos. Quizá María Calvo pertenecía a una familia acomodada de su Yaguajay natal y su espíritu atrevidamente libertario la llevó a incursionar en su independencia y a gestionar sus gustos snobs, a escandalizar; cosa que ninguna jovencita en edad de merecer podía hacer por prohibición paterna y cuidado materno de vigilancia. Y esto podría, quizá, ser lo que hace que se cambie el nombre, para no relacionar a su familia con su vida —que llegaba a ser casi de revista de sociedad—. O por repudio de la familia. Y/o por ambas cosas. Estas, por supuesto, son conclusiones que saco del mundo de hombres con que se relacionó, de las grandes riquezas que alcanzó y del influjo social del que poco se habla hoy.

Conozco la diferencia entre una meretriz común y una dama de compañía de alto standing. Conocí —y aún le debo un buen escrito— a la más famosa de Galicia, de rancio abolengo, pero que desde joven se educó para la independencia. Era, entre muchas más cosas, universitaria y políglota: Carina Fálagan, una mujer extraordinaria, que conocí porque era la hermana de una amiga y una galerista con mucho peso en España, con quien trabajé, unidas por un gran respeto mutuo. Ambas fallecieron hace unos años.

Las "damas acompañantes" no solo han de ser bellas, sino que también han de ser educadas, con cultura y opinión. Y mantienen su posición por influencias —especialmente políticas—, logrando, además, amasar fortuna. Pero lo más importante: mantienen posiciones cada vez más escaladas porque controlan los secretos más poderosos de los hombres que las frecuentan, participan en sus reuniones, son sus mejores consejeras en los negocios y en la política, pero siempre dejando claro que su lealtad y los secretos que guardan tienen un precio, que no es otro que su status, llevar una vida segura y mantenerse en la alta vida social del país, y que siempre cualquier favor, capricho o necesidad que ellas deseen resolver, sean concedidos, con rapidez, discreción y elegancia. No es un chantaje: son las reglas básicas de relaciones que se extrapolan más allá del sexo y que quedan implícitas desde el primer encuentro, consejo o influencia que ella pueda ejercer con otros miembros de su entorno privado. Es un quid pro quo, la más antigua de las reglas de las relaciones.

La inteligencia de mujeres como La Macorina radica en que secretos, lealtad y pruebas bien guardadas mantienen el status quo, siempre que esa lealtad vaya en doble sentido y teniendo —en los más insólitos lugares— las pruebas para desatar el escándalo si ese apoyo pedido o esa lealtad —podríamos decir— no se sintiera a la altura de lo que ella misma era capaz de ofrecer. Por eso, las primeras —las mujeres de cualquier Yarini— siempre representan que la ignorancia, la poca creencia en sí mismas y la sumisión van de la mano, mientras las mujeres con espíritu de prosperidad rompen barreras sociales, se saltan las normas de la dependencia patriarcal, toman la educación —y la inversión en esta, a medida que se sube socialmente— como un requisito a cumplir y son libres tanto para conducir un auto como para tener sexo cada vez que el cuerpo se lo pida o cada vez que impere la necesidad de otro secreto.

Entonces, víctimas son únicamente las que son obligadas —bajo amenaza a su familia, bajo el engaño y bajo la trata— a ejercer sexo contra su voluntad, retenidas, golpeadas, violadas y muchas veces desaparecidas de la faz de la Tierra si no cumplen a lo que son obligadas.

Ni las mujeres de Yarini eran víctimas —pues lo idolatraban como su salvador y daban gracias cuando él se fijaba en ellas—, y menos fue víctima La Macorina, que jugó papeles decisivos en momentos importantes de la vida de la Cuba republicana. Nunca —que se conozca— ejerció en burdel alguno, y tampoco regentó o tuvo en propiedad ningún lugar donde ella viviera de prostituir mujeres.

Ausencia quiere decir olvido

Es muy curioso cómo, en la entrevista que ella da a la revista Bohemia, en 1958 —además de que fue la primera vez que se dejó entrevistar, después de su declive hacia 1936, asociado no a sus 42 años, sino a la gran quiebra mundial—, el periodista —que reconduce siempre la entrevista— intenta sacarle nombres, secretos, y ella durante todo el tiempo insiste en rehuir de ese pasado, de su papel de mujer intrépida y, sobre todo, de comportamiento escandalizante, en una república aún pacata, hipócrita, donde se es lo que no se siente. Eso me alerta, una vez más, a pensar qué clase de secretos tuvo en su poder esta mujer, qué papel jugó en momentos políticos muy delicados en la isla y en el mundo, y qué temía.

La revista Bohemia —con un Quevedo más desafecto a Batista que afecto al castrismo (que lo llevaría al suicidio, después de quitarle su revista, bajo amenazas supuestas que Ángel se llevó consigo)— ya emitía noticias de los rebeldes, de sus ideas, de su crueldad justiciera y de su odio a los burgueses, los vicios y lo que ellos hacían ver como mala vida. Era una revista leída. Nada nos dice que, si María leía con asiduidad el semanario, esos libelos que aparecían —con entrevistas a los rebeldes y con fotos—, llenos de promesas y de una supuesta sociedad sin lacras del pasado que se pretendía construir; esa propaganda agorera —que pareciera que apuntalara cada muro de la ciudad como un paredón—, ella se negara a sí misma, por temor, e incluso rebajándose del lugar que ocupó, quién fue y cuánto tuvo que ver con políticos y negocios, para no ser obligada a revelar lo que para ella eran promesas de lealtad y secretos que podrían degradar la figura de un prócer o terminar dañando a sus herederos, con un honor que siempre asumían estas mujeres. También —como había hecho hasta esa entrevista, que no se sabe aún por qué concedió— desaparecer y callar y, por las mismas razones, pasar a un anonimato, una vez negado por ella su importante papel en una histórica parte de la República, que llegaba —entre promesas afirmadas con el terror y los atentados— a su fin definitivo.

¿Qué pretendía Guillermo Villarronda, periodista del semanario, que le dio por hacer en 1958 una crónica de todas las figuras desclasadas y ahora marginales? ¿Como periodista pretendía aprovecharse para descubrir secretos en estas personas? Lo digo porque este mismo periodista, en unos números anteriores, había entrevistado a María Teresa Vera, insistiendo —sin conseguirlo— en que esta le develara quién había sido la dueña de su amor, la que inspiró muchas de sus famosas canciones, especialmente su rotundo éxito Veinte años. Vera —empobrecida y sola— ya había confesado que una mujer le había dictado la letra de esa famosa canción, que ella solo la musicalizó, y también muchos de los poemas de esta señora, pero que jamás diría quién era. Se supo —y no por su boca— mucho después: la poeta era la aristócrata Guillermina Aramburu, amiga de la trovadora.

Cabe preguntarse, entonces: ¿qué buscaba Villarronda o qué ofrecía a las figuras que ahora vivían en el declive y la miseria? ¿Se aprovechaba de sus necesidades y de sus años para hacer morbosos artículos, en una época en que la sociedad se seguía escandalizando por las acciones más simples como la libertad de elegir?

“Los grandes poetas y artistas se inspiraron en esta mujer multidimensional para dar bellas creaciones.”

Estas entrevistas, a estas dos mujeres que —como él mismo afirma en el pequeño disclaimer de estas apariciones— no tienen aparentemente nada en común, me hacen recordar algo que oí una sola vez insinuado sobre La Macorina y que he podido confirmar con el descubrimiento y lectura —a la que me ha conducido la investigación para este ensayo— de la obra de un poeta dominicano que le dedicó una larga crónica. Más que su nombre se debiera a la lengua tropelosa de un chico borracho queriendo decir “La Fornarina” —una cupletista de la época—, el nombre de este personaje se debe a los jóvenes que solían reunirse en la Acera del Louvre. Al verla pasar usaban una especie de anagrama, donde “La Macorina” significaba “La Maricona”, pues parece que María Calvo Nodarse tenía una predilección por el sexo femenino —igual que María Teresa—, con lo cual también puede ser que el periodista buscara noticias morbosas, que La Macorina frenó sin dar ni siquiera pie a una pregunta.

Otilio Vigil Díaz, poeta y prosista dominicano —reconocidísimo por su obra y por ser creador del movimiento literario conocido como vedrinismo—, había hecho un escrito dedicado a La Macorina. Vigil Díaz, como se le conoce, fraguó su buen hacer literario en sus viajes. Estuvo en París, Nueva York, Cuba. Cuál no sería mi sorpresa al encontrar en las obras completas de este autor una crónica que viene a tono con muchas cosas de las que hemos hablado de La Macorina, pero, por sobre todas las cosas —además de ser un retrato de primera persona que despeja dudas—, es la muestra de que los grandes poetas y artistas se inspiraron en esta mujer multidimensional para dar bellas creaciones. Me gustaría, por ello, reproducir parte de esta crónica como cierre de este acápite y comienzo del último, que será su vida como inspiración:

La Macorina es la primera y más bella cortesana de La Habana. La Macorina es una muchacha fina y nerviosa como un lebrel, rubia como una estrella, de vida honesta. Pasa una tarde por Obispo y un americano rico y refinado, que dicen se había educado en París, se prende de la áurea y nerviosa chiquilla, la sigue, investiga, les ofrece a los tutores de la angelical criatura diez mil pesos por un cottage de una semana; aceptan y una semana después la Macorina entra con toda el alma y ritmo singular en la arena candente de la vida pública, se impone y triunfa. La Macorina es una faunesa que goza de insolencia en esta ciudad. Es revolucionaria, gasta revólver y dagas de enjoyadas y ornitológicas empuñaduras florentinas, monta a caballo, caza venados con su propia y seleccionada jauría, corre, en su cuña, en su máquina blanca y valiosísima, regalo de un amante, timoneando ella a una velocidad que no permite la policía, a quien ella burla.

Los martes, las tardes de los martes, tardes de modas, cuando las aristocracias muestran sus blasones y joyas, sus bellezas y sus ácidos únicos, a la caída del crepúsculo es cuando se ve el corso del Malecón, es cuando se puede ver, a la encantadora diablesca. Cuando ella entra, rompiendo la disciplina, parece como que el paseo se exalta, entra el ritmo, y todos los hombres, como si les hubieran puesto súbitamente, en la zona sacra del bulbo raquídeo, una inyección de cantáridas, musitan satisfechos: ¡llegó la Macorina!...

La Macorina es el cáliz malvado, dulce y capitoso donde liban rubia miel los poderosos. Ella asume por el poder de la belleza y por la audacia la categoría de un símbolo: el símbolo de la víscera genésica máxima y triunfal de la babilónica ciudad de La Habana. Uncida lleva al carro de sus hechizos, de su inmensa simpatía y sus líneas turbadoras y perfectas, a las barbas más blancas y a las calvas más brillantes, honorables y solemnes de La Habana; y como la andrógina y sádica danzarina siriaca del macabro festín del tetrarca Herodes, podría pedir, en un arranque cruento, le sirvieran en una bandeja de plata del hotel Sevilla, la nevada y sabia cabeza del espiritista Doctor Desvernine, Ministro de Estado, y una botella de champagne, exponiendo, por un movido capricho, a hacer zozobrar la nave del Estado.

Para mí, nadie tiene una personalidad más bella y efectiva que la Macorina, y solo espero una de estas tardes en que pasea, ecuestremente en su noble y bello alazán para hacerme presentar y obsequiarla en el peristilo de Miramar con un cóctel de ostras y siete tabacos.

La Macorina es una encantadora floración de Friné, de Ródope... y Safo: ¡salve Macorina: estrella y rosa, ¡salve!

La Habana, 16 de junio de 1920.

(Publicado en Listín Diario, Año XXXI, n.º 9323, 19 de junio de 1920)

Nunca dura el amor dos primaveras

La Macorina fue, evidentemente, una mujer de grandes acciones y pasiones. Su estilo de vida irredento, sin amo, la convirtió en un ejemplo doble. Para quienes llevan la máscara de una hipócrita decencia o de unos valores forzados, fue una insolente y una arribista, que se atrevía a codearse con las grandes mujeres de la alta sociedad habanera; que frecuentaba sitios como el teatro, la ópera, los mejores restaurantes y los sitios donde esas mujeres iban a dejar pasar el tiempo y a mostrarse; donde envidiaban la libertad y la gracia de una mujer que, allí donde iba, era admirada, se divertía y era musa de poetas, artistas, portada de revistas.

Para otras mujeres, representaba la esperanza de ser autónomas, independientes, de triunfar y de no tener a nadie que le pusiera límites. Fue el ejemplo de una mujer sin barreras sexuales, que gozaba con quien ella quería y les daba a otros, simplemente, el consuelo o pequeñas entregas al darle su compañía. Para mí, es, sin lugar a duda, una de esas capitalinas que abrieron un camino hacia la libertad de las mujeres y su derecho a vivir a la medida de sus capacidades. Podríamos decir: una protofeminista en potencia.

Por todas estas cosas, si bien se empobreció en la tercera década de la República —vendiendo, para vivir, todas sus pertenencias, y además seguir manteniendo cómodamente a su familia—, supo retirarse de la vida pública sin ofrecer ni una sola entrevista ni desplegar el arsenal de escándalos que pudieran haberla sostenido —conservando cierto estatus social—, no más llamar a las adecuadas puertas. Su silencio la puso en lo más alto, y este mismo silencio —por lealtad a sus muchísimos amigos— la llevó a vivir, con 42 años, una vida pobre. Porque, como una mujer libre, era capaz de vivir con todo o con nada, y era capaz de hacerse responsable de las consecuencias de su vida, una vida en la que nunca escatimó, y sí derrochó. Fue feliz cada día como si no hubiera un mañana.

A pesar de que Cuba —la isla de la oscuridad espiritual y el olvido— le debe una gran obra que celebre lo que ella supo honrar: la vida, no parece aún —ni de momento— que existan un libro, o una pieza teatral, o un guion a la altura de sus luces y sombras. Un libro ya mencionado —tan poco fiable como la entrevista de 1958— donde me da la impresión de que, como siempre, consiguió lo que quiso, esta vez asumiendo muy bien el papel de mujer arrepentida y engañando a un periodista que —en su ambición— no se dio cuenta de que ahí, en esas manos y en esa cara aún bella en la vejez, no residía María Calvo, sino —la más inteligente— su alter ego, La Macorina.

“La Macorina fue una de las que abrieron un camino hacia la libertad de las mujeres y su derecho a vivir a la medida de sus capacidades.”

La Macorina aparece como la dueña de un prostíbulo en Las impuras, de Miguel de Carrión, bajo uno de sus nombres, “La Aviadora”, por aquel gorro de conducir y las gafas para manejar su descapotable. Carrión —periodista de profesión y bastante retorcido, según cuentan sus colegas y hasta el mismo Yarini— se ceba aquí, dejando para la posteridad una imagen y un oficio que ella nunca desempeñó. ¿Despechado? La encontramos errática en la obra de otro cubano —que ya hemos comentado—, en Réquiem por Yarini, de Carlos Felipe, y en este caso le doy al dramaturgo el beneficio de la duda con mi interpretación.

Sin embargo, son dos pintores cubanos quienes la retratan. Cundo Bermúdez, que la pinta en su coche rojo, con ese temperamento expresionista y esa característica de connotar sus personajes por lo que los distingue y por la atmósfera. Es una pieza colorida y simple: una mujer, con tocado o sombrero, al volante de un coche descapotable y rojo —al parecer un Bugatti—, detenida en el tiempo ante la arquitectura de una gran mansión, y titulando el cuadro La Macorina, pieza datada en 1978. Ese coche rojo que inspiró, por cierto, la melodía de Abelardo Barroso, con el respaldo de la Orquesta Sensación, donde se sustituye “rojo” por el acriollado “colorao”, en su famoso danzón:

Ponme la mano aquí, Macorina. / Ponme la mano aquí. / Pon, pon, pon… / Yo conozco una vecina / que me tiene alborotao. / Me enteré que en los saraos / le llaman la Macorina. / Ponme la mano aquí, Macorina / que me muero, Macorina. / Ponme la mano aquí, Macorina / que estoy loco, Macorina. / Ella gasta gasolina / en su carro colorao / y sigue con el tumbao / que ella es la gran Macorina. / Ponme la mano aquí, Macorina / que me muero, Macorina. / Ponme la mano aquí, Macorina, / que me duele, Macorina. / Allá va la Macorina / en su carro colorao / ella va pa’ los saraos / con su tremendo tumbao / le dicen la Macorina. / Con su carro colorao, / colorao… / Pon, pon, pon… / Ponme la mano aquí, / Macorina. / Ponme la mano aquí. / Pon, pon, pon…

Fue otro de sus dibujantes, Conrado Massaguer, que colaboró en Bohemia —más o menos en el período de 1908 a 1916—. Realiza una portada para dicha revista, donde se ve a La Macorina al volante del descapotable rojo, con un peinado que sobresale del gorro, al estilo art déco, un garçon que deja ver un pelo negro. Una imagen que, además, es curiosa, ya que tiene tres pequeñas banderitas cubanas adosadas al coche. Es de un número de Bohemia que no puedo precisar, pero era en los momentos primeros donde aún no tenía un estilo de portada ni de tipografía. De hecho, el nombre de la revista aparece debajo, con lo cual es posible que sea del segundo lustro de la década de 1910 o principios de la década de 1920, en una colaboración especial.

Vigil Díaz —como vimos— la elevó a patrimonio de La Habana, con su hermosa crónica, de la que mostramos un fragmento. Pero será un asturiano —nada más y nada menos que el conocido como Poeta Nacional de Asturias—, Alfonso Camín, quien compondrá los versos que la han dado a conocer al mundo. No por ser recitados por él ni por nadie, sino porque ha sido la canción más famosa de Chavela Vargas. Aunque Chavela difundió el rumor —uno de tantos— de que ella había conocido a La Macorina en La Habana —cosa totalmente improbable—, y dejó así que se asumiera que habían tenido un tórrido romance y que de esa pasión había nacido su canción, realmente Chavela musicalizó el poema de Camín, conformando una de las más hermosas, sensuales y eróticas canciones cantadas a una mujer. Sin embargo —aunque sea un poema hermosísimo—, tenemos otro gran descubrimiento que hace aún más imposible el alardeado rumor de Chavela y devela el significado de los versos de Camín, por su propia descripción del nacimiento de este poema, publicado en Carey.

Alfonso Camín llegó a Cuba en 1905, y durante un tiempo se empleó como tendero en La Campana, en Embarcadero de Cauto —sitio de la región oriental cubana, cerca de Manzanillo—. Antes, ya había tenido ese oficio en La Habana. Viaja a Oriente acompañando, curiosamente, a Don Tomás Estrada Palma, en 1906. Y queda trabajando en esa tienda unos meses. Cuenta en sus memorias Entre palmeras (1958) que, trabajando en esa tienda, a un lado del río Cauto, pasaba largas y aburridas noches, mientras él y otro empleado —un gallego de apellido Pérez— veían en la otra ribera que, en las noches —a diferencia de donde ellos vivían y laboraban—, todo parecía lleno de luces encendidas. Una noche, Camín, Pérez y otros deciden correr la aventura de cruzar y se topan con una fiesta campesina —un guateque—, lleno de campesinos bebiendo y mujeres hermosas que estaban dispuestas a bailar. Había una joven, bella, rubia, de ojos azules, de piel muy blanca, y el joven escritor, arrullado por el calor de un trago de ron y sintiéndose atraído por la joven, la saca una y otra vez a bailar, dando a entender que, además, hubo caricias. Veamos cómo lo cuenta Camín:

Entre ellas, descollaba una muy joven, blanca como un jazmín y el pelo rubio como un incendio. No llegaba a los veinte años. Bailé con ella varias piezas y a las primeras, ya se iba deshojando en mis hombros como si efectivamente, fuese una mujer de jazmines. Y cada vez que la iba a sentar, ceremoniosamente, en el taburete de piel vaquera, tenía que atármelos zapatos o hacer como que los ataba. Frente al barracón se extendía un sembrado de caña. La luna era ancha y la noche calurosa. En el vaivén del danzón, como aturdidos, embriagados de fiebre y de música, íbamos del barracón hasta la guardarraya, lejos de las demás parejas, bailando bajo la luna, y yo ya soñaba con una novia, con aquella mujer de jazmines que se me deshojaba en los brazos. Toda su piel era de seda y toda ella era muelle, fragante y temblorosa, risueña, agonizante, suplicante como la espuma con esa angustia gozosa con que se diluye en la playa. Tenía esta mujer unos ojos como aquel campo verde en la noche tropical, calenturienta e iluminada de cocuyos. Sus afanes eran otros tantos cocuyos que se encendían y se apagaban en la sombra. La cintura era tan fina, que yo sentí temor de quebrarla. Los senos, demasiado abultados, trémulos, redondos, empinados hacia mí, eran como palomos madrugadores. Los brazos no eran brazos, sino enredaderas floridas. Los pies me daban la impresión de otras dos palomas rabiches moviéndose al son de la música. Seguía temblando como torcaz y como la jalea de guayaba que vendíamos en la tienda mixta. No era baja ni alta, por lo que más que a las garzas del Cauto, me recordaba los contornos de la paloma. Hablaban suspiros, con un rumor de fuente, como el agua del manantial que se va perdiendo en la tierra. Su aliento me quemaba y sus labios eran súplicas. Parpadeaban sus ojos lo mismo que las estrellas. Era suave como la seda y el plumaje de los pájaros. Yo pensé si aquella mujer era de fruta y no de carne y hueso. Me recordó a la guanábana, que es toda carne blanca y perfume. Se olvidaba de sí misma, como bandera vencida que va descendiendo por la asta. Calló la orquesta para volver de nuevo,

‘Ponme la mano aquí, Macorina’.

Era un idilio casi mudo. Terminó el quinto, el sexto, el octavo danzón y la llevé hasta el asiento.

Pero, después de esto, al ir la joven a amamantar a su bebé —que estaba al cuidado de una niña—, un incidente con el marido de la joven desencadena una pequeña trifulca. Nos dice Camín:

Inquirí y me dijeron que era casada. Por lo visto, mal casada. El marido era uno de aquellos hombrachos del tendejón que, ajenos al baile, bebían el ron a pico de botella. Era alto, fuerte, mal encarado y ya más que cuarentón, entre blanco y mulato, requemada la piel por las faenas del campo. Miraba a lo ceñudo. Algún ‘guataca’ de esos pegones que buscan la copa gratuita, le sopló al oído cómo la mujer atendía más al baile que a la criatura. Y desde aquel momento ya tenía sus ojos sobre mis hombros. Terminó el baile, se desprendió del grupo y oí una voz bronca:

—¡Oiga, amigo!

—¿Qué pasa?

—Aquí hay que bailar más decente y mucho más tratándose de mi mujer.

Y dicho esto, con un brazo más largo que el de García de Paredes, desenfundó el machete y vino sobre mí. Yo reculé, apuntándole con el revólver.

—¡Un paso más y le echo la gandinga afuera como a los caballos en las plazas de toros!

Lanzó una carcajada y no se movió. Estaba borracho.

—Conque, ¿tú ere guapo? ¿Qué dice, chico?

—Que un paso más, y lo tumbo.

La gente se arremolinó en torno de nosotros y entró en funciones la Guardia Rural. Afortunadamente, los guardias eran mis amigos. Y todo acabó en paces, cada cual por su lado, como dos mastines que se apartan sin echarse el diente. Yo me quedé como aturdido, desconcertado, y oí que la concurrencia comentaba a voz en cuello:

—¿Qué pasó?

—Que a poco más ‘El Jabao’ se lleva por delante al dependiente de ‘La Campana’.

Y así nació ‘Macorina’, sin ninguna concomitancia con la bella cortesana habanera, a no ser en el estribillo.

Es decir, ese poema que hizo tan famosa a Chavela —escrito por Alfonso Camín, asturiano que fue, por otra parte, pionero de la poesía afroantillana, al que deberán y mucho Guillén, Zacarías Tallet y Carpentier— no está dedicado a La Macorina, sino al recuerdo de su baile de mozo ardiente, mientras sonaba el famoso danzón de Abelardo Barroso. Es fácil comprobar lo que él dice en sus memorias con su poema, donde solo repite —como un anhelo— el estribillo de la popular pieza.

Entonces, si La Macorina fue un personaje de profundas raíces habaneras —tan libre, tan hermosa y nuestra—; si fue pintada, cantada, exaltada por grandes artistas; si fue de una honestidad mayor que la de las mujeres de una sociedad impúdica —que sostenían sus matrimonios por conveniencia, sabiendo las infidelidades de sus maridos y hasta el nombre de sus amantes—, ¿dónde está su escultura, su historia, su papel como feminista por acción y práctica de la libertad? Así como a las putas de ayer las conocemos por novelas, teatros, films pos-1959 como supuestas víctimas —que mueren por no acatar o que dudan ante la opción de “redimirse”—, entonces, ¿cómo dejamos que exista el castigo, la redención forzada? ¿Cuál es el papel de las mujeres en la isla-cárcel? Mujeres del servicio —de eso que llaman revolución—, el más trágico y cruel burdel del Caribe. ¿Acaso no es hoy la dictadura la más vieja, perversa de las putas, con sus chancros de venérea ideología?

Si todo esto nos parte el alma y la vida en mil trozos, me pregunto: ¿por qué no es nuestra La Macorina? Ella me define en su erotismo y su fuerza, me posee en sus carnes con pasión, me hace orar. Se convierte en una ciudad para mí y para todas. No inspiró esta estrofa, pero la invoco con ella, desde un deseo profundo y una contención insuperable. Va por ti: Dios te salve, santa patrona de nuestros lechos.

Tus senos carne de anón

tu boca una bendición

de guanábana madura

y era tu bella cintura

la misma de aquel danzón

caliente de aquel danzón”

Alfonso Camín

Vigo, 6 de agosto de 2025.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder