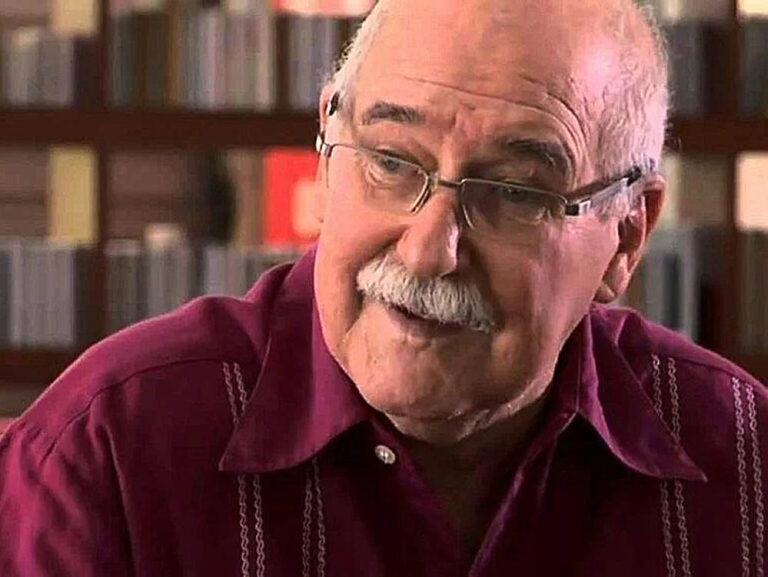

Reynaldo González y la historia de la cultura cubana (parte 2)

“Con sus ensayos, Reynaldo González invita a evaluar desde una óptica postcolonial el proceso de gestación de la cultura cubana en el siglo XIX.”

El siglo que comenzó en 1801 había nacido en Cuba bajo el signo de múltiples contradicciones en todos los terrenos. Es un periodo histórico que recoge los alientos y desalientos de un mundo diverso que quiere, a toda costa, insertarse en una Modernidad que se desarrollaba en los países europeos.

Era un periodo difícil, de múltiples desgarramientos y se navegaba sobre aguas turbulentas. ¿Cómo lo habrían asumido los primeros artistas nacidos en la Isla, o que simplemente la visitaban, con ese carácter de paso que caracterizaba a buena parte de esa población que venía en los barcos de la flota?

El nacimiento de la cultura insular

Para Reynaldo González, lo que ocurre en estos años se corresponde con cierto desenfoque de la realidad por parte de los criollos poderosos desde el punto de vista económico. Esto marcó las producciones artísticas de los primeros tiempos. Sobre esa reflexión basa el arranque de Contradanzas y latigazos:

Se veía una palma, se reconocía una fruta nuestra, pero la atmósfera y la visión traicionaban el modelo, contaminaban la paleta, enrarecían al Nuevo Mundo por extensión de gustos deudores del Viejo. También las palabras que mencionaban la nueva realidad acudían a sentimientos y formas que les resultaban ajenos. Las sustancias que les habían dado vida y el elemento cultural primigenio lastraban y conformaban la creatividad del americano. Fue lento el proceso de asumir lo propio como merecedor de un lenguaje formal coherente con sus características esenciales, y pasó por la radical mutación del hombre mismo, hasta su autorreconocimiento como entidad humana diferente; tránsito que fue del embrión al nacimiento retador y jubiloso. Por demasiado tiempo —y luego por demasiado sutiles envolturas y mistificaciones— no se pudo hablar de interpretación artística del pasado y del presente sin referir las circunstancias que la habían empañado y moldeado.1

El devenir de la cultura insular no se construye de forma lineal, como apuntara Fernando Ortiz,2 sino como un difícil proceso que ha sido caracterizado así por él:

Por lo común la estructuración de una cultura es lenta, pero a veces parecen observarse cambios rápidos y hasta bruscos. Estas transformaciones a breve tiempo responden generalmente a un periodo de incubación previo, y más o menos prolongado que suele pasar inadvertido al observador vulgar. El cambio aparece entonces como repentino, motivado por la coincidencia de favorables coyunturas históricas que, actuando a manera de catálisis social, precipitan la transformación de la cultura.3

Ya no se trataba del espíritu comparatista —Europa frente a América— que predominó en el Diario de navegación. Ahora hay una superposición de imágenes diversas que captan la esencia, pero la recubren con otras vestimentas. Es un proceso de estructuración de las diferentes miradas que tratan de construir una imagen sociocultural diferente, sin poder desprenderse del todo de una cultura anterior.

Justamente ese espacio de construcción inicial es el que ocupan los siglos anteriores al XIX, en un proceso de tradición y ruptura. Esa es la razón por la cual Reynaldo González apunta con agudeza en Contradanzas y latigazos:

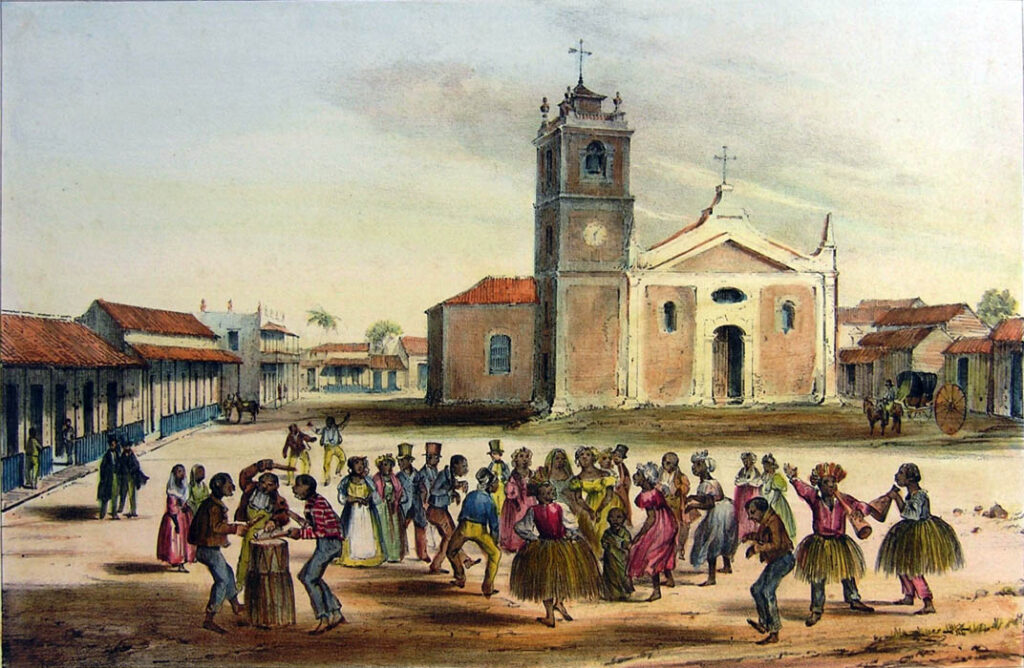

De 1839 a 1841 funcionó un equipo que marcó un hito importante: Moreau y el grabador Francisco Mialhe, quien permaneció en Cuba cerca de veinte años y desarrolló una extensa labor. Publicaron el álbum Isla de Cuba pintoresca, bellísimo, cuyo nombre dejaba explícito algo que ya habían forjado sus antecesores. Treinta siete grabados sobre La Habana, Güines, la Sierra del Rosario, el puente de Yumurí, las lomas de Vuelta Abajo, en un paisajismo costumbrista que alcanzó gran demanda exterior. Mialhe estuvo estrechamente vinculado a la burguesía de su tiempo en Cuba y su obra puede considerarse uno de los testimonios plásticos más interesantes de la época, pero también debe “leerse” con recomendable distanciamiento, a partir del interés que sus amigos hacendados tenían en exaltar los valores patrios a un tiempo que sus riquezas y cultura personales, frente a la prepotencia insular, pugna que sólo se atenuaba ante la defensa de la esclavitud, modo de producción que aportaba status a unos y otros y contribuía al desenvolvimiento del grabado.4

Cirilo Villaverde y el futuro de la cultura

El arte estaba en correspondencia servil con el gusto europeo, González lo tiene en cuenta a la hora de abordar Cecilia Valdés, porque esta novela significa una ruptura y, a la vez, una continuidad con todo lo que se había creado hasta ese momento. González proporciona una interpretación renovadora en relación no sólo con esta novela, sino también con toda la narrativa que se gestó en esos años del siglo XIX. Ello implica, en su pensamiento, una ruptura con la tradición romántica.

También se pone de manifiesto en el estudio de González sobre la novela en cuestión una importante reflexión, manifestada en la manera en que este aborda la clasificación que se le ha dado al texto de Villaverde. ¿Hasta cuándo seguir hablando de Cecilia Valdés como novela antiesclavista, o costumbrista, romántica, realista; todo desde esquemas literarios eurocéntricos? Por eso hay que aceptar que:

Una asimilación de la existencia pretérita como “museable” lastró nuestra comprensión de las realidades que es necesario conocer mejor para conocernos, qué fuimos, cómo nos formamos. Cierto que no debemos descartar los objetos hermosos para entender un tiempo donde ellos existieron junto al crimen, pero no debemos impedir que nos permitan ver el crimen. Se impone buscar la historia cierta, renunciar al camino trillado y ejercer la crítica desde nuevas lecturas de los mismos elementos. Por cierto, no ha sido escasa la historiografía reciente sobre esos temas, y a muchos contemporáneos es deudora la investigación que se recoge en las páginas siguientes.5

Este ensayo subraya una verdad imprescindible. Lejos de ser esta una novela clasificable en cualquiera de esos rubros académicamente anquilosado, Cecilia Valdés más que una denuncia de los horrores de la esclavitud —ya jurídicamente eliminada en el momento en que aparece la versión final de la novela—, apunta acusadoramente hacia las consecuencias que esa esclavitud traería para el futuro de la cultura insular.

González aspira a poner sobre el tapete el hecho de que este hombre vio más allá del paisaje y no se quedó en lo meramente retiniano. El ensayista comienza su libro abordando ese desenfoque de nuestros primeros creadores. Precisamente, porque lo que logra Villaverde con su obra en general, y con esta novela Cecilia Valdés en particular, es enfocar decisivamente una realidad cada vez más asfixiante.

“En el siglo XIX cubano se asistía a una multiculturalidad en proceso de transculturación hasta dar rostro definitivo a la Isla.”

Ya Ramón de Palma —también contertulio en casa de Domingo del Monte— advertía sobre Villaverde cuando aún no había visto la luz totalmente Cecilia Valdés, que había en él un afán muy grande en romantizar la realidad, y añadía:

No somos nosotros tan rigurosos, sin embargo, que queramos hacer de esto un cargo al señor Villaverde. Todavía es muy temprano. Los primeros vuelos del águila al salir del nido, no son para lanzarse sobre la presa, sino para probar la fuerza de sus alas. Hasta ahora no hemos visto más que los ensayos del señor Villaverde, pues las obras que ha dado a luz no las consideramos sino como preludios de su ingenio que se prepara a más vastas concepciones.

Del empeño que hemos puesto en hacer la crítica de sus primeras producciones, deducirá el señor Villaverde el mucho caso que hacemos a su talento, y el interés que tenemos en que no se malogren las esperanzas que ha empezado a fundar en él nuestra naciente literatura.6

En efecto, todo ese despliegue avizorado por Palma tuvo su realización mayor en Cecilia Valdés. La investigación de González es deudora de muchas indagaciones sobre el siglo XIX, pero tampoco se puede pasar por alto cómo algunas de las aristas tocadas en Contradanzas y latigazos en la actualidad se han convertido en focos de atención de una serie de estudios. Es el caso de las relaciones esclavo y familia ya acusados por Villaverde en la novela. Además de los estudios de María del Carmen Barcia en ese sentido, están las investigaciones de Aisnara Pérez y María de los Ángeles Meriño, a quienes se les deben acuciosos textos sobre esta problemática. Gloria García en su libro La esclavitud desde la esclavitud señalaba en relación con este complejo tema:

Otro tanto ocurre con la institución familiar cuyos lazos se mantienen vivos a contrapelo de la condición servil de sus integrantes. No cabe duda de la precariedad de su existencia; conspiran contra su formación y estabilidad, el desbalance de los sexos en las grandes fincas, el riesgo permanente de separación de sus miembros y otros mil obstáculos. Lo verdaderamente admirable es la tenacidad, el valor desplegado y los innumerables sacrificios que los esclavos se vieron precisados a desarrollar para preservar esos vínculos.7

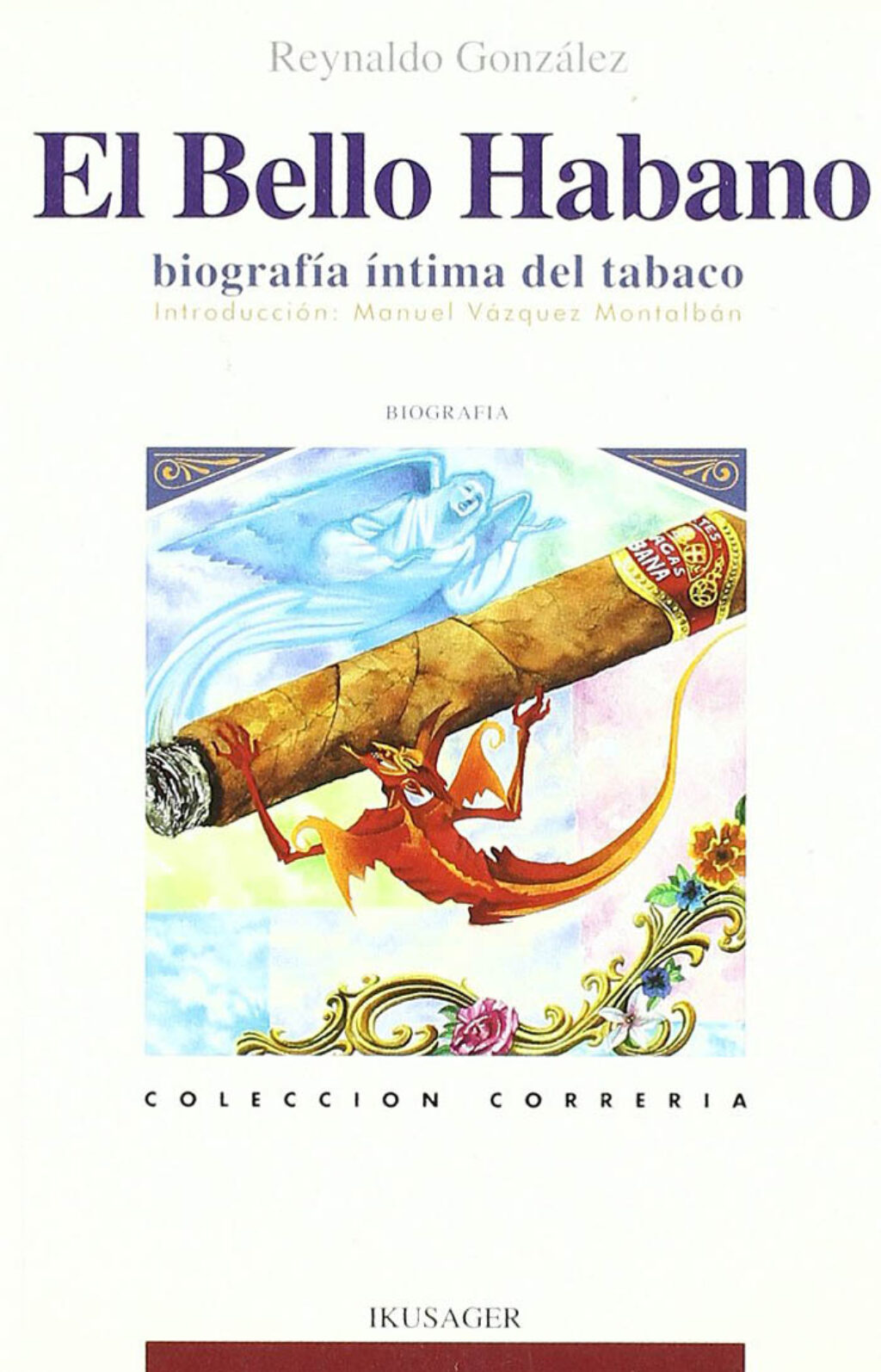

Tabaco y transculturación

Un análisis similar realizaba González en relación con El bello habano… en la medida en que se acercaba a la presencia e inserción del tabaco en la columna vertebral de la economía colonial insular. Aquí los componentes culturales resultaban otros porque, en efecto, en una sociedad como la cubana del siglo XIX no se estaba en presencia de una sola cultura, sino que se asistía a una multiculturalidad en proceso de transculturación hasta dar rostro definitivo a la Isla.

El tabaco, pues, no se incorpora tan fácilmente a los modos productivos que los colonizadores asimilaron de las poblaciones indígenas de la Isla, sino que como ha observado González, se impuso como resultado de ese proceso de interpenetración de culturas diversas. En el fondo, se trata del discurso del subalterno, que busca su espacio dentro del entramado social colonial:

El tabaco se impone desde abajo, defendido por quienes más que representar la cultura dominante, la padecen. Por eso deviene problema para teólogos, aunque atenuado por indulgencias. La arribazón de negros, cuyo número aumenta al decaer la población aborigen —menguada no precisamente por caricias—, termina por darle al tabaco una significación variada y un uso constante. Enfrascados en la discusión sobre si los negros tienen alma como los blancos, es mayor la lenidad eclesiástica hacia sus vicios, y uno de ellos es la fuma. El tabaco, agente transculturador, se integra a las prácticas religiosas que importan las dotaciones esclavas. Ante la mirada europea y católica acentúa su vínculo con lo luciferino, pecaminoso, maldito, irreverente y reprobable Si su prohibición nunca logra las proporciones que le desean los alarmados frailes de aldeas, se debe a los beneficios económicos que procura a sus superiores, para quienes el aleatorio negocio de la fe es algo más que anatemas y prohibiciones. Entonces Don Habano cala en los hábitos y deja una disfrutable lista de anécdotas y sucesos.8

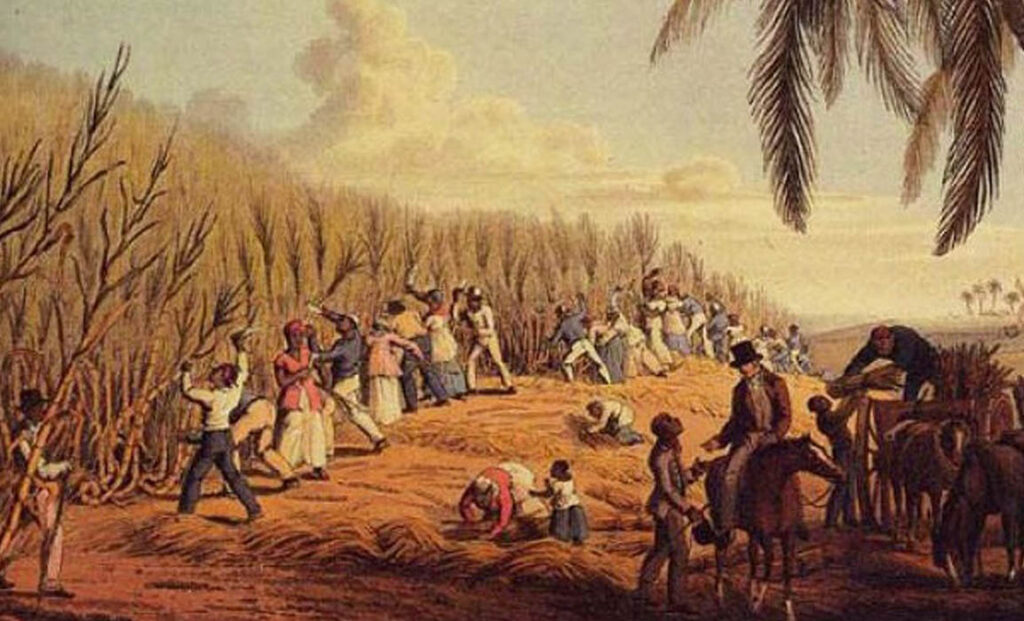

Violencia en la sociedad colonial cubana

La violencia y sus diferentes modalidades en la novela, componen otro de los elementos estudiados por González en los ensayos aquí reexaminados en su sentido de reflexión postcolonial. A través de estos textos, considera con razón que la violencia ha sido un componente de la historia no solo insular, sino también del resto del Caribe.

La violencia estuvo manifiesta y solapada en los conquistadores y colonos. Porque, en efecto, con la violencia llegó también una determinada inteligencia que permitió un significativo vuelco en el desarrollo socioeconómico de este lado del mundo. Ese mismo vuelco trajo consigo sus antípodas hasta provocar un nuevo salto en la historia que daría lugar a “la sobrevivencia de una realidad humana distinta”.9

“La violencia no se manifestó solo en la esclavitud, sino también en el complejo sistemas de relaciones sociales que esta engendró.”

La agresividad en la sociedad colonial invadió la vida de la Isla de una manera exponencial, tanto en contra los criollos nacionalistas, como en particular contra los esclavos, sometidos a una violencia singular en los países del Caribe que mantenían aún la esclavitud a mediados del siglo XIX, como lo subraya el pasaje siguiente:

Pero la descripción más vívida es la que nos legó Hippolyte Piron en 1876. El autor y viajero francés refiere que “los esposos X” solían castigar a sus numerosos esclavos a latigazos, que les aplicaban hasta que “les arrancaban pedazos de piel”. Y sobre las heridas frescas vertían aguardiente de caña con pimienta roja. No pocas veces era “Madame X” quien ejecutaba las torturas. Entregábase personalmente al triste placer de aplicar carbones encendidos y hierros al rojo sobre los cuerpos desnudos de los esclavos. Y si alguna de las víctimas retrocedía o intentaba sustraerse al martirio, “ella se ponía furiosa, lo perseguía con rabia y lo maltrataba más que a los demás”. Ese ensañamiento llegó a límites casi increíbles: “Preocupada por su decrepitud precoz que le afeaba el rostro, envidiaba bajamente las magníficas dentaduras de sus esclavas. No podía admitir que la naturaleza no le concediera a ella lo que le daba a seres ínfimos. Sobre todo una negra, cuyos dientes ostentaban resplandeciente blancura, era lo que le suscitaba mayor envidia. Cierto día en que no pudo soportarlo por más tiempo, ordenó que el herrero le arrancara uno por uno los dientes a la mísera joven con las tenazas”. Los últimos momentos de su vida los pasó “asediada por los remordimientos, pidiendo perdón a sus víctimas por el mal que les había hecho durante tantos años”.10

El tema de la violencia en Cuba fue literariamente expresado por Villaverde como nunca antes lo había hecho ningún narrador insular. La violencia para Villaverde, como bien señala González, no se manifestó solo en la esclavitud, sino también en ese complejo sistemas de relaciones sociales que el odioso fenómeno engendró: una violencia entre negros y mulatos, entre blancos y negros, entre esclavos rurales y urbanos, por solo mencionar algunos de ellos. Véase la siguiente consideración:

Algunos acontecimientos significativos de Cuba en los primeros siglos son protagonizados por hacendados y vegueros. Los primeros quieren impedir el asentamiento de los segundos y acuden a todos los medios para conseguirlo, sin despreciar los ilegales y violentos. El gobierno colonial fluctúa en sus decisiones, según la preeminencia de uno u otro contrincante. Si en La Habana apoya a los hacendados que dan considerables ganancias al erario público, en las regiones central y oriental de la Isla dirime el conflicto de otra manera. En Trinidad, mantenida en una vida precaria y que despierta gracias al tabaco, varias veces saqueada por piratas y corsarios, con el señuelo del comercio de contrabando por costas extendidas y mal custodiadas, la importancia de los vegueros es determinante y así lo entiende el mando colonial.11

La locura como componente de la sociedad insular

La muerte y la locura que se pasean por las páginas de la novela villaverdiana resultan examinadas desde diferentes ángulos. La locura como un componente de la sociedad insular es trabajada por el novelista como pocas veces se verá en nuestra narrativa de aquellos años. Habría que esperar a un autor como José Soler Puig, cuyo tratamiento de este tema alcanza tonos muy especiales.

No se puede olvidar que la locura forma parte también de la historia de la cultura, como en su momento demostró Michel Foucault. ¿Cuáles son sus componentes sociales? ¿Quiénes determinan la condición de enajenamiento en una sociedad dada? Todo está muy vinculado en la novela a la cuestión de ciertas identidades y condiciones sociales, como lo hace notar González. Hay, en este sentido —y es preciso insistir en ello—, una especial correspondencia con Michel Foucault cuando el filósofo francés señala que:

La historia de la locura sería la historia de lo Otro —de lo que, para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por ello, excluirse (para conjurar un peligro interior), pero encerrándolo (para reducir la alteridad); la historia del orden de las cosas sería la historia de lo Mismo— de aquello que, para una cultura, es a la vez disperso y aparente y debe, por ello, distinguirse mediante señales y recogerse en las identidades.12

González descubre en su análisis los componentes que tratan de ser silenciados por la sociedad. Es el otro rostro, la peor de las caras de un sistema social que encerraba no solo en instituciones, sino también en sus propios escondrijos a seres que marcaban también, de una u otra forma, los componentes diversos de las estructuras sociales. Por eso, la afirmación del autor de Contradanzas y latigazos acerca de que la historia de la cultura insular está vinculada a la violencia y a la locura toma una relevancia culturológica especial.

Las tiranteces familiares expresadas a través de incomprensiones, falsos afectos u odiosos tabúes sociales que marcan a todos los miembros de aquella sociedad y que, en el caso de los esclavos, suelen desembocar en el palenque o en el más espantoso suicidio, no constituyen meros cuadros de costumbres. Para González el problema se presenta en la novela de Villaverde, a través de estas otras circunstancias:

En la realidad insular cubana, independiente de que tales conflictos produjeran no pocas tragedias y locuras, la solución práctica tradicional fue otra: el aparejamiento ilícito, el concubinato, la doble vida impuesta a los amantes y a sus hijos. Lo trágico fue soterrado por una cotidianidad capaz de atemperarlo. No pocos hombres blancos con cierto desenvolvimiento económico sostuvieron varios hogares: uno, blanco y oficial; otro, negro o mulato, donde aspiraban a lograr la dicha íntima, cuando no el desfogue de sus apetencias naturales en una práctica menos pudibunda que la supuesta a la pareja tradicional burguesa. Este proceder, heredado de la colonia por la república neocolonial, evidenciaba la dilatación de la discriminación racial y de su base económica y clasista. La mulata parecía haber nacido para “querida” del blanco. Nos hemos referido al caso particular de Cecilia Valdés, pero si nos atenemos al evidente anhelo moralizante del novelista, debemos extendernos en consideraciones más amplias. Él, por su parte, no escatimó elementos para nuestras observaciones y, desde el hecho narrado, aventuró razonamientos sobre destinos similares.13

En efecto, tal y como señala el ensayista, Villaverde también se aventuró a otros razonamientos en lo que respecta a esas relaciones sociales. Una novela como La joven de la Flecha de Oro evidencia la capacidad de observación y de descubrimiento de los problemas más allá de la epidermis.

Visión romántica de la mujer

No obstante, Cirilo Villaverde no fue un caso excepcional: él forma parte de un grupo de escritores con preocupaciones de un modo u otro compartidas, como Palma, José Antonio Echevarría, José Jacinto Milanés, Antonio Bachiller y Morales, Luis Victoriano Betancourt y la propia Gertrudis Gómez de Avellaneda. Al respecto es útil considerar el prólogo de Mario Parajón14 a La joven de la flecha de oro. Allí Parajón advertía sobre las circunstancias en que apareció esa narrativa, y, sobre todo, el por qué la mujer se convierte en el tema esencial de la obra de aquellos escritores. Se refiere además a cómo esos jóvenes:

Quieren ser racionales, pero no se contentan con la racionalidad neoclásica; adoptan la moral de sus padres, pero esa moral estorba su corazón aventurero; creen en la ciencia y en la didáctica, pero prefieren los arrebatos de la poesía. [...] Tratarán de tomar posesión de la patria mediante la posesión de la mujer y del espacio en que viven: la naturaleza cubana.15

Esos narradores cubanos del siglo XIX, de una u otra forma, asumieron una determinada visión de la mujer desde la estética del Romanticismo. La mujer representaba un determinado espacio social con connotaciones múltiples. Ella permitía a esos escritores tocar otros aspectos de un entramado social caracterizado por la más férrea censura. Lo que aflora, pues, en La joven de la Flecha de Oro al decir de Mario Parajón no es otra cosa que ese enfrentamiento entre españoles y criollos que desembocaría luego en la manigua.

El amor y la mujer serían los pretextos finamente trabajados en esta novelística para poder descubrir detrás de ellos otras intenciones latentes en la mentalidad de aquellos escritores. Por eso, más allá del triángulo amoroso lo que se dirime en Cecilia Valdés es un conflicto mayor que tiene mucho que ver con la defensa de nuestra identidad. Uno de los méritos de este libro de González es haber insistido en este problema, el haberse adentrado en una lectura profunda y —como él señala— caleidoscópica de la novela de Villaverde. El fenómeno de la mulatez lo analiza más allá de cualquier perspectiva racial. La mulata, tan llevada y traída en nuestra literatura, adquiere una connotación cultural.

“En la novela cubana del siglo XIX el amor y la mujer fueron pretextos para tocar otros aspectos de un entramado social caracterizado por la censura.”

Esto no solo se percibe en Villaverde. Aurelia Castillo, al caracterizar a la mujer en Cuba en aquel siglo XIX, incluyó junto a las criollas a las negras y a las mulatas. Lo hizo sin llegar a asumir una postura totalmente antidiscriminatoria; Aurelia Castillo no pudo transgredir esos límites. Pero el que las hubiese incluido en una suerte de museo de bellezas regionales, ya era algo de gran magnitud para la época. Se atrevió a aludir claramente a la condición social en que las afrodescendientes cubanas habían vivido, y apuntó a que su situación como esclavas era lo que había favorecido determinados prejuicios sociales —que consideró espurios— sobre ellas:

La mulata es generalmente de buenas carnes, de ojos bellos, rasgados, voluptuosos [...]; de gracia y desenvoltura infinitas, de movimientos indolentísimos, de tez bronceada con visos, muchas veces rosados; de cabellos ondulados, casi lacios, que ellas con las artes del tocador, llegan a hacer lacios del todo. Constituían un peligro en el hogar de los amos, de quienes generalmente eran víctimas, apenas entradas en la pubertad. Prueba de ello es que entre las libertas y nacidas libres, habíalas, ya mulatas, ya negras, de excelente conducta.16

La mujer afrodescendiente tampoco vive al margen de estas circunstancias. Esclava o liberta, paga muy caro su condición de subalterna en la sociedad colonial. Marginada como ninguna otra fémina, salvo las esclavas chinas, oscila entre el ostracismo social en sí misma o atreverse a buscar un determinado lugar dentro de la sociedad, al menos, por supuesto, en un ámbito segregado de negros y mulatos libres. Y las hubo dueñas de negocios y de dotaciones de esclavos, aunque no fueron la mayoría.

Por tanto, como evidencia González, aquellas que formarían parte de los mecanismos económicos que engendró el tabaco en la Isla también fueron objeto de diversos modos de violencia. Es de anotar la siguiente afirmación:

En su tierra de origen el tabaco corre por el camino de las ventas callejeras hasta sitios especialmente establecidos para su expendio. Primero se ofrece junto a fritangas y dulces, en tableros manejados por negras semivestidas que alternan el pregón con la gesticulación más grosera, la bocanada de humo y el trago de aguardiente peleón, en jornadas que suelen concluir con riñas entre voceadoras. Ellas resuelven la venta de tabaco a menudeo, pero sus disturbios incomodan a las autoridades, que tratan de imponerles restricciones, al menos impedir que la gestión de venta se convierta en turbamulta. Nace entonces una fábula repetida por muchos historiadores: que una ordenanza del Cabildo habanero (14 de mayo de 1557) prohíbe a las negras la venta de tabaco por las calles. En verdad, solo le niega autorización para establecer “tabancos”, como denominan a sus rústicos cajones, si obstaculizan el tránsito por las vías portuarias.17

Una historia polifónica de la cultura cubana

Todas esas circunstancias cualificaron la vida del criollo devenido cubano a lo largo del siglo XIX. Se producía una violenta polifonía cultural en la cual las consecuencias del problema negro tendrían repercusiones mayores:

Si la pregonada educación del sexo fuerte estaba lejos de ser profunda o práctica, si en la vida diaria no se promovían ocasiones ni relaciones que ejercitaran los peregrinos conocimientos que se impartía a los jóvenes; si la agresividad y el crimen impunes regían las normas sociales o velaban por un “bien” sólo en función de una productividad y de multiplicar las riquezas, podemos comprender la formación posible de los protagonistas de la novela, arquetipos de toda una sociedad. José Antonio Saco escribió un alegato insoslayable sobre la eticidad de la época, donde se vinculan la defectuosa instrucción con los vicios generados por la esclavitud. La responsabilidad histórica de aquellos males sociales y sus consecuencias, como herencia, en la república burguesa, han sido subrayadas por muchos estudiosos. La abrumadora gravitación en la vida colonial de principios del XIX queda generosamente ejemplificada en las páginas de Cecilia Valdés o La loma del Ángel.18

Por supuesto, el problema radicaba en ese sistema de relaciones coloniales en el cual eurodescendientes, afrodescendientes y mestizos se vieron envueltos. La esclavitud atípica que se vivió en la Isla resultaba a la vez causa fundamental y efecto indeseable. El negro era mercancía que tenía un doble valor, como en su momento señaló Moreno Fraginals. El problema del negro, como con frecuencia se ha dicho, se convirtió en el problema del blanco, pero era un problema del sistema colonial.

La novela de Cirilo Villaverde no puede, pues, colocarse, por su densidad y penetración, al lado de otros textos de la época. No fue, como ha enfatizado González, una novela meramente antiesclavista per se, sino que retrató culturalmente a la sociedad de la época. Contradanzas y latigazos lleva a cuestionarse una serie de zonas de ese periodo cultural sobre las cuales la crítica y la historia literaria deberían volver.

Uno de los primeros problemas está precisamente en si hubo o no una novela propiamente antiesclavista. El otro impulsa a meditar con más cuidado acerca de las peculiaridades del Romanticismo cubano. El bello habano… empujaba en su día a meditar por caminos diferentes a los ya trillados por la historiografía insular.

“Cecilia Valdés no fue una novela meramente antiesclavista, sino un retrato cultural de la sociedad de la época.”

Más allá de sus vínculos con Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, González construye un discurso de regusto narrativo acerca de las peripecias del tabaco en la economía y la cultura de la Isla. El tabaco que, por derecho propio, era parte de nuestra más profunda identidad, corre iguales avatares que los sujetos subalternos de la sociedad criolla hasta lograr su inserción en el mundo económico colonial.

En ambos libros, González invita a evaluar, desde una óptica de matiz postcolonial el proceso de gestación de la historia de la cultura cubana en la centuria que gestó la independencia política de la nación.

__________________________

1 Reynaldo González: Contradanzas y latigazos. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1983, p. 8.

2 Cfr., Fernando Ortiz: “El concepto de cultura”, en: revista Catauro. Centro de Estudios Fernando Ortiz, La Habana, 2011, no 12, pp. 128-134.

3 Ibíd., p. 128.

4 Reynaldo González: Ob. cit., p. 10.

5 Ibíd., p. 21.

6 Ramón de Palma: “La novela”, en: Cuba en la UNESCO. Homenaje a Cirilo Villaverde. Ed. Comisión Cubana de la UNESCO, La Habana, 1964, Año 3-4 (5), p. 113.

7 Gloria García: La esclavitud desde la esclavitud. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2003, p. 29.

8 Reynaldo González: El bello habano… Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 2005, pp. 35-36.

9 Reynaldo González: Contradanzas y latigazos. Ed. cit., p. 93.

10 Roland Ely: Cuando reinaba su majestad el azúcar. Ed. Imagen Contemporánea. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2001, p. 485.

11 Reynaldo González: El bello habano. Ed. cit., pp. 147-148.

12 Michel Foucault: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Ed. Siglo XXI, México, D.F., 1999, p. 5.

13 Reynaldo González: Contradanzas y latigazos, Ed. cit., p. 124.

14 Apud. Prólogo a La joven de la flecha de oro. Homenaje a Cirilo Villaverde. Ed. Comisión Cubana de la UNESCO, 1964, año 3-4 (5), pp. 151-161.

15 Ibíd., p. 154.

16 Aurelia Castillo: Escritos. Imprenta Siglo XX, La Habana. 1914, t. VI, p. 27.

17 Reynaldo González: El bello habano. Ed. cit., p. 79.

18 Reynaldo González: Contradanzas y latigazos. Ed. cit., p. 273.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder