Crónica | Dulce María Loynaz: Sangrar con dignidad

“Esa actitud desafiante era el muro que Dulce María Loynaz ponía entre su persona y su literatura, y ellos; un «ellos» que englobaba mucho más que a los tiranos usurpadores.”

Para Nara Araújo, que me percibió y me definió.

Estás en mí como la música en la garganta del ruiseñor, aunque no esté cantando.

Dulce María Loynaz

Existió un día en la vida en que todo cambió para mí. La cábala de mis ancestros dio la combinación perfecta para entender el nombre de Dios. Ese dios, buscado durante muchas noches en mi adolescencia solitaria, era la poesía, que se me iba de las manos, abrazada a una máquina de escribir llena de caries y de agujereada y seca cinta. Fue el día en que conocí a Dulce María Loynaz.

Eran los finales ya de la década del ochenta, justo cuando comenzaba mis estudios de Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Eran momentos de mucha efervescencia cultural, y los entonces estudiantes íbamos de un sitio a otro, desde el amanecer hasta el último evento al que podíamos asistir. Los centros institucionales abrieron sus puertas a encuentros y desencuentros, y nos amontonábamos en sillas y suelos para participar de forma abierta en el prediseño soñado: la reconstrucción de las artes y las letras cubanas. Las instituciones todas, desde sedes de revistas como Revolución y Cultura hasta el fresco patio de la UNEAC y la mágica Casa de las Américas, donde muchos íbamos a estudiar después de clase, se convirtieron en centros neurálgicos para plantear inquietudes con la boca grande y participar del debate que cambiaría la cultura cubana, liberando los fantasmas.

Eran los años de creer que era posible, que las puertas se abrían para todos. Fuimos muy ilusos, y muchos lo pagaron caro. Todo no fue más que otro acto pergeñado por los censores para saber, en realidad, hasta dónde llegaba el peligro del pensamiento intelectual. Pero apasionados, no lo vimos venir. Un día esas puertas abiertas se cerraron de golpe. Fueron siempre las de una ratonera que, en el momento preciso, abatieron de golpe, encerrándolos, a quienes habían osado impartir pensamiento y expresión libre en un país dejado y apartado, donde los intelectuales éramos muy peligrosos. Muchísimos quedaron dentro. Otros se rompieron la mano de escribir, intentando aguantar o morir. Yo salí ilesa y de la isla, cuatro años después, llevándome lo más que pude en mi escueto equipaje visible, pero que estaba cargado y con un sobrepeso de ganas de libertad, de vida nueva y de unirme a mis otras raíces y a mis encontradas estirpes: de un lado la judía, del otro la gitana, como si fuera un augurio del destino. También de tesoros y secretos muy bien escondidos. Pero eso todo pasó después. Volvamos a mi epifanía.

Llegar a Dulce María Loynaz

De la Loynaz había leído todos sus libros, pero en especial su poesía. Y vivía enamorada de la perfección con que alcanzaba la imagen. Era una época en que, para mí, el poema era la razón de todas mis preocupaciones. Leía a los grandes cubanos apartados de nuestra visión y a los grandes del mundo. Y leía mucho a Martí, pues consideré siempre que toda su obra estaba conformada por la filosofía natural de la poesía. Leí las obras completas de Whitman, de Baudelaire, de Rimbaud, de Maiakoski y de Lorca. Aleixandre, León Felipe, T.S Elliot, Vian, mezclados con Casal, Heredia y Borges.

Leía y leía cuanto podía, compraba todos los libros que encontraba, en librerías viejas y en las subastas de los últimos sábados del mes, en la mítica librería de Avellaneda. Todo esto he de agradecérselo a mi madre, lectora e impulsora, y a mi padre, lector y proveedor de verdadera reliquias y dador sin miramientos del dinero que fuera necesario para mis adquisiciones. Pero para mí, sólo Dulce era mi pregunta, algo así como el oráculo délfico con la respuesta de un buen poema. No sabía que ella me daría mucho más, y en esa entrega, yo misma encontraría la esencia del verso: simplemente más preguntas, pues verso es deseo y, como diría Cernuda, mi otro amor: el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe.

“Dulce era mi pregunta, el oráculo délfico con la respuesta de un buen poema.”

Tuve la suerte, además, de que en el curso de literatura universal fuera mi profesora Nara Araújo, quien se convirtió para siempre en un referente imprescindible de feminismo, de investigación y de gran docente. Durante el año en que me impartió aula, se tomó el interés de ser observadora activa de mi desarrollo literario y una severa crítica de mis desmanes escriturales y de la falta de confianza en mí. Nunca me pasó ni una carencia y, sin hacerlo, me obligó a superar mis limitaciones y a expandir mis horizontes al infinito. El único halago que recibí de ella, y que selló mi vocación, fue el del examen final de su asignatura, cuando me dio la máxima calificación con felicitaciones. Una excepción en ella, con lo cual sentí que estaba en el camino. Eso, sus préstamos bibliográficos y sus sugerencias, además de un debate profundo en sus clases, la convirtió en mi hacedora y en la profesora que dejó una huella indeleble en mí.

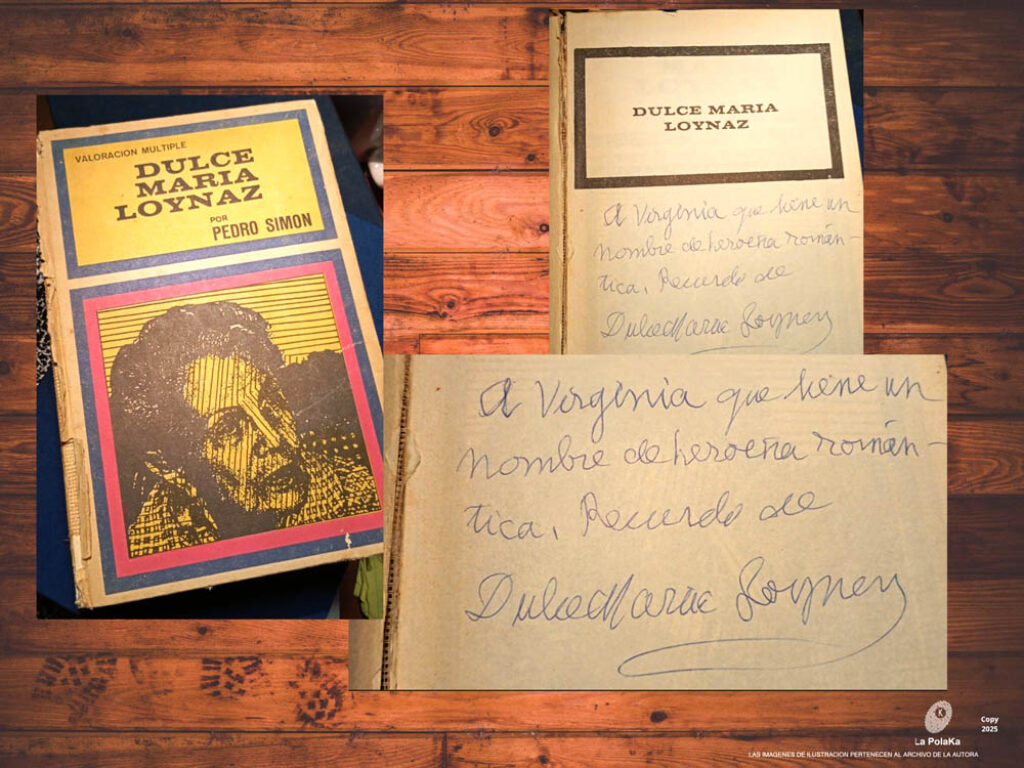

Traigo a colación a Nara porque fue ella quien, en esos tiempos reverberantes, me dijo, al encontrarme en los pasillos de la facultad y sin que contara para nada en su asignatura, ni tuviera un interés, al menos revelado en ese momento, que aquel mismo día, en la tarde caliente de La Habana, sería presentado en la Casa de las Américas el libro que Pedro Simón había compilado sobre Dulce María Loynaz, y que ella estaría allí. Era un libro de la colección Valoración Múltiple, que Casa de las Américas dedicaba a grandes autores de la literatura cubana. Yo tenía algunos y, realmente, los que tenía eran de escritores muertos.

En ese momento asumí la noticia con un agujero en el estómago, aunque pensaba que llegar a Dulce sería imposible. Pero no más terminar la mañana de conferencias, me fui a casa, almorcé, me duché, vestí y partí, con mi mochila inseparable, rumbo a la presentación, que estaba programada para las cinco de la tarde. Salí a las dos y decidí ir andando. Bajé por la calle Infanta hasta el malecón y, con el sol en vertical, caminé lento, hacia el encuentro.

Una cuchilla afilada cortándome el cuello

Mientras caminaba ―y quien conozca La Habana sabe que la distancia no es corta desde la Iglesia de Reina hasta la sede de presentación―, miraba el horizonte. Venían a mí pensamientos perturbadores con respecto a mi buena o mala adscripción al verso. Todo nacía de un recuerdo sórdido, una herida que me acompañó hasta ese día y que, para que se comprenda mi encuentro y mi relación con la dama del jardín, debo narrar brevemente, tal como lo recordé entonces, vacilante, mientras me contoneaba, abrazada por esa inclemencia del sol que nunca soporté ni soporto en ninguna parte de este mundo.

Me remontaré atrás, aunque no tanto, porque demuestra una vez más que cada acción tiene una reacción, y porque aquel hecho conformó mi actitud y carácter para no sólo llegar a Dulce, sino para entender que hay dones dados irrepetibles que lo mediocre rechaza, pero el descubridor abraza, da calor y hace crecer. Mientras cursaba el bachillerato en el Instituto José Martí, antiguo Instituto de La Habana ―donde ese hermano fraterno también lo cursó―, comencé a participar en concursos de poesía y asistir a talleres literarios y cursos de creación en distintos lugares. El último al que asistí, más por lo que relataré, que porque preparaba ya los exámenes de ingreso a la universidad, fue una jornada de dos días donde llevaríamos un poema ya trabajado, discutiríamos sobre él y finalmente se premiaría o elegiría el mejor. Era un fin de semana, dos jornadas a día completo en la Casa del Joven Creador, y nuestros anfitriones fueron los escritores César López y Basilia Papastamatíu: dos días donde un grupo pequeño, joven y estrafalario, compartimos pasiones. Yo había elegido un poema que había trabajado durante los encuentros literarios anteriores y cuya recepción había sido favorable. Allí, lo defendí con mucha ecuanimidad, pero también con pasión, pues era para mí confesional.

Me di cuenta enseguida de que yo no era del gusto de César, y que Basilia me preguntaba sobre las cosas que debatían mis compañeros. Creo que el mío fue el poema más debatido, menos por López, que sólo me miraba con lo que definí como soberbia, pero hoy sé que era asco y frustración. Terminado el último día de debate, los dos escritores se retiraron a deliberar. Sinceramente, me sentía complacida sólo con haberlo podido leer y anotar lo que decían los otros jóvenes aspirantes. Incluso no pensaba que fuese un poema elegible. Y no lo fue. Pero la forma en que, al regresar de sus deliberaciones, César López me increpó, me humilló, poco más que me dijo que ni un verso valía de ese poema, visiblemente airado y molesto, me sumió en una vergüenza, que mi carácter, poco dado a socializar, asumió como una cuchilla afilada cortándome el cuello. Me derrumbó, y no hallaba el momento de salir de allí.

“Había tenido el lujo de conocer a mi primer censor y a una sumisa que, tal como iba, sería una gran comisaria política.”

Basilia defendía mi poema y siempre César la callaba, y seguía insultándome, a mí, no al puñetero poema. Existía una tensión entre ambos poetas, que se cortaba desde que entraron a dar el resultado. Aguanté con toda la dignidad posible aquel desprecio, les di las gracias a ambos y, con ganas de teletransportarme, salí a respirar al balcón del patio interior. Pero, antes de llegar, Basilia me detuvo, y lo que me dijo me dejó entre confundida y aterrorizada: “Virginia, ambos estuvimos de acuerdo en que tu poema era el mejor, pero desde el principio César dijo que por muy bueno que fuera, él no podía permitir que se hablara en poesía de lesbianismo de esa forma quizá fresca, pero contraria a lo permitido”.

―¿Lesbianismo? ―le pregunté.

―Sí ―respondió ella―, es ese verso dubitativo.

Me quedé pensando y sonreí. Le di las gracias y me recosté en el balcón mirando adelante. Ese verso, entreverado en un poema largo, decía algo así como: “No sé si miramos a Marilyn porque queremos ser rubias y perfectas o porque nos gusta el movimiento rítmico de sus nalgas”. Con un mayestático generacional que era, por cierto, cobarde de mi parte, pero sin neón de mis preferencias sexuales, bastante difuminadas en ese momento.

Fue un día inolvidable, rompí el poema y no volví a escribir poesía, sólo a leerla. Había tenido el lujo de conocer a mi primer censor y a una sumisa que, tal como iba, sería una gran comisaria política.

Pero también aquel día conocí personalmente, sin querer, a una cantante admirada por mi generación y a cuyos conciertos yo asistía: Xiomara Laugart, un icono para todas las mujeres que luchábamos por ser libres. Aún hoy seguimos siendo amigas.

Sangrar con dignidad

Con estos pensamientos crucé del malecón hacia la calle F y subí por Tercera. En la Avenida de los Presidentes estaba la sede de Casa de las Américas, en el cruce de las dos calles con esa proverbial Avenida. Había ya gente fuera de la institución. Hice fila para comprar el libro y luego entré a la sala, buscando la mayor cercanía a una silla que habían colocado sobre un pequeño escenario y donde suponía que se sentaría Dulce. Las personas, y eso es costumbre en La Habana, esperaban fuera, pues en su mayoría habían asistido por compromiso, o sólo para que les firmaran el libro. Había una primera hilera de sillas reservada. Yo, con una costumbre que heredé de mi padre, me senté en la tercera, en la silla de acceso al pasillo: siempre me desespera querer salir de un sitio y no poder. ¿Síndrome del preso?

En cuanto me senté vi que en primera línea estaba Nara. Ella viró el cuello como Odette, con la prestancia de su pasado, y me saludó con un asentimiento de cabeza, siempre quitándose el pelo de la cara y subiendo la barbilla. Empezaron a entrar personas y la sala se llenó. De pronto, la luz se hizo más tenue y mi cuerpo empezó a temblar. Aplaudían y, cuando giré, vi a Alicia Alonso que, en pose de foto, de la mano de su marido y autor de la recopilación, el escritor Pedro Simón, entraban en pass de deux. Alicia ocupó con osadía o descaro, la silla junto a Nara, y Pedro se perdió detrás de bambalinas.

Entonces sí bajó la luz hasta la oscuridad para, en unos minutos, abrir un juego de iluminación. Allí, como por arte de una magia astral, estaba Dulce María, sentada con la cabeza ladeada, con un abanico en la mano. En su cara, una alegría extremadamente triste. Sus gafas, apuntaladas con una tira de tape negro en una de las patillas de la montura, pero ese era apenas un detalle que se desvanecía por el ambiente que la envolvía y transfería al sitio. Un orgullo y una dignidad que no volví a ver hasta un tiempo después, cuando conocí a otra mujer importante en mi vida profesional: Antonia Eiriz.

Pero en Dulce María todo era brillo y, al tiempo, dolor añejo. Aquellos ojos acuosos, que dejaban ver el azulado gris de una ceguera en avance, irradiaban una luz, una altivez contraria a la posición que adoptó su cuerpo. Sabría después que era más por tedio y comodidad que por agradecimiento o humildad. Quedé hechizada con aquella estampa, con esa actitud desafiante que, como conocería de su propia boca, era el muro verdadero que ponía entre su persona y su literatura, y ellos. Un “ellos” que, cuando lo decía, lo explicaba todo sin decir quiénes eran; un “ellos” que englobaba mucho más que a los tiranos usurpadores.

Pedro habló, y se extendió de más. Tanto, que Dulce se negó con gesto histriónico casi imperceptible, a decir palabra. Solamente y sin micrófono, dio las gracias a Pedro y al público. No contestó ninguna pregunta y siempre le cedió la palabra al “autor”. Entonces empezó a disolverse la sala en dos partes: una hacia Pedro y otra hacia Dulce, que cada vez, derivaba la firma del libro hacia Simón. Muchos, antes de ser derivados, ya se pasaban de fila, para que el escritor firmara con largo párrafo y para estar cerca de la prima ballerina absoluta, que se comportaba como si su presencia fuera el foco de la asistencia.

En un momento, Nara se acercó a Dulce y la besó en la mejilla. Ella fue recíproca y se despidieron con movimientos de cabeza. Yo estaba, por supuesto, en la fila de Dulce, al centro de la sala. Nara pasó por mi lado y sólo dijo, de forma más sugerente que imperativa, con esa voz baja con que te hablaba siempre: “Ve con ella”. Nerviosa, asentí mientras veía cómo la última persona que tenía delante cambiaba de fila. Ahí estaba yo, dispuesta a hablarle a Dulce y, visto lo visto, a que no me dijera nada.

Llegué frente a ella y, sin mirarme, dijo:

―El libro que lo firme Pedro, él es su autor ―y la palabra “autor” sonó más a ultraje y afrenta, que a compañerismo.

Le respondí con lentitud:

―No quiero que me firme el libro, quiero saludarla y estar cerca de usted. Tampoco quiero que me lo firme el compilador ―y arrastré lo más que pude la palabra “compilador”, sustituyendo la que ella había usado con dejadez.

Entonces, con una elegancia suave, se enderezó y levantó la mirada hacia mí, centrándome los ojos y mirando por encima de mi hombro. Sonrió y me dijo:

―Te ha traído Federico. Ven, siéntate a mi lado para verte.

Yo no comprendí lo que decía, pero cogí una silla y la puse con suavidad a su lado. Me senté, pensando que me confundía con alguien al decir que venía con un chico. En mi absurda juventud le dije:

―No, yo vengo porque soy una mujer de humo.

Sonrió de verdad y me tomó las manos, las volteó y miró mis palmas. Su sonrisa me alegró, pues su tristeza anterior me había puesto triste. Entonces, dejando mi palma derecha hacia arriba, dentro de su mano, y cogiendo los rizos enmarañados de mi pelo a lo garzón, añadió:

―Dice Federico que amas la poesía.

Volví a mirarla y mi cara debió de parecerle interrogante. No me dejó contestar la estupidez que pensaba.

―Mira ―me dijo―, tú no eres ni serás jamás una mujer de humo. Tú eres un poema que aún no se ha escrito. Y eres igual a él, a Federico, a mi querido Lorca. Tu pelo, esos rizos hirsutos, tu piel de gitana... por eso te acompaña.

Debo reconocer que a mis 19 años yo no sabía nada de espíritus y pensé que era sólo una bonita comparación, porque yo amaba a Lorca. Tenía ya un ejemplar príncipe del Romancero Gitano, firmado por él, que aún conservo bien cuidado, como tantos otros tesoros: puja y regalo de mi padre.

Todo eso pasaba por mi entonces enmarañada cabeza, de una juventud impresionable, cuyo atributo visible era ese pelo rebelde que caía en rizos negros y que pocas veces peinaba. Me quedé un poco perdida, pero fue ella quien retomó el diálogo.

―Hagamos algo ―comenzó con suavidad―: te voy a firmar el libro. Si adivino tu nombre, harás dos cosas, confiarás en Federico y vendrás a mi casa a tomar el té, y allí conversaremos. Con aire fresco en el jardín y sin el vulgo rompiendo el hechizo. Me has traído a Federico, que cuida de mi Enrique. Y quiero contarte cosas. Y un día verás a Federico, sólo un segundo repetido, y también un día me despediré de ti en tierra extraña. Pero sin vernos.

Y mientras yo asentía, tratando de memorizar cada palabra de lo que me parecía un juego privilegiado, tomó mi libro, miró mis ojos, escribió algo en él, y pidió un pequeño trozo de papel a Pedro, que sonreía con prisa.

―Si he acertado, el sábado a las cinco te espero en mi casa con un té… ¿de jazmín?

Me devolvió el libro cerrado con la intención de que no lo abriera y me besó en la frente.

―Ahora vete a cazar versos frente al mar. No pierdas esa pasión de sangrar con dignidad ―Con estas palabras y un ademán con el abanico cerrado, me conminó a que me fuera.

Salí sin volver la cabeza y sin atreverme a abrir el libro, porque pensaba que estaba soñando y que, si lo abría, nunca podría leer lo que estaba escrito. Pero amigos que estaban fuera me convidaron a un pitillo, despotricamos contra Pedro y su letanía, sobre Alicia y sus dos cejas. Mientras, yo había metido en mi mochila el libro y con el acto y el toque de los colegas, más el sabor del cigarrillo habanero más popular, supe que estaba despierta y me despedí de todos.

En el fondo oculto de mi equipaje

Volví a desandar el camino y crucé hacia el malecón, donde me senté a fumar, intentando cazar versos, que no podía atrapar. Estaba ansiosa por abrir el libro, estaba deseosa de ver cuál era el juego, pues en esos irreverentes años, Dulce era para mí la poeta más grande y la mejor escritora habanera ―siempre he considerado La Habana como mi patria y mi nación―, pero no la consideraba pitonisa, ni dada a juegos espiritas.

Finalmente, saqué el libro. Tomé el trozo de papel primero: era la dirección de su casa y una indicación de por donde debía atravesar para que ella me escuchara y abriera. “Tenía que ser Bárbara”, pensé, pues el camino era a través del jardín, que más que eso era ahora una jungla. Sonreí y guardé el papel en la mochila. Sabía dónde estaba su casa y dónde solía recibir visitas. Años llevaba rodeando en largas caminatas el palacete e imaginando cómo era la vida dentro.

Entonces, sin dejar que me venciera el miedo a que no existiera magia, y con la alegría de un encuentro, abrí el libro: “Para Virginia que tiene nombre de heroína romántica, recuerdo de Dulce María Loynaz”.

Fui aquel sábado y muchas veces, hablamos mucho, me mostró cosas que hoy sabe dios en manos de quién están. Y puedo afirmar dos cosas que nunca develaré cómo las sé, por la memoria de ella y de los que quiso tanto. El capítulo manuscrito de la mano de Federico, que dejó a buen recaudo en casa de Dulce, de su obra El público, estaba allí. También otro igual, pero mecanografiado, conservaba intactas las casi desvaídas letras del original. Ninguno de los dos los tiene hoy Cuba. He de decir, también, que Federico no estuvo en Cuba sólo aquel relatado viaje, fue muchas veces y siempre se quedó allí. Incluso vi un último boleto de vuelta a España que no se usó y sé por qué, y vi la fecha. Pero nunca le pregunté cómo supo mi nombre. Ahora lo sé.

“Dulce María Loynaz era para mí la poeta más grande y la mejor escritora habanera.”

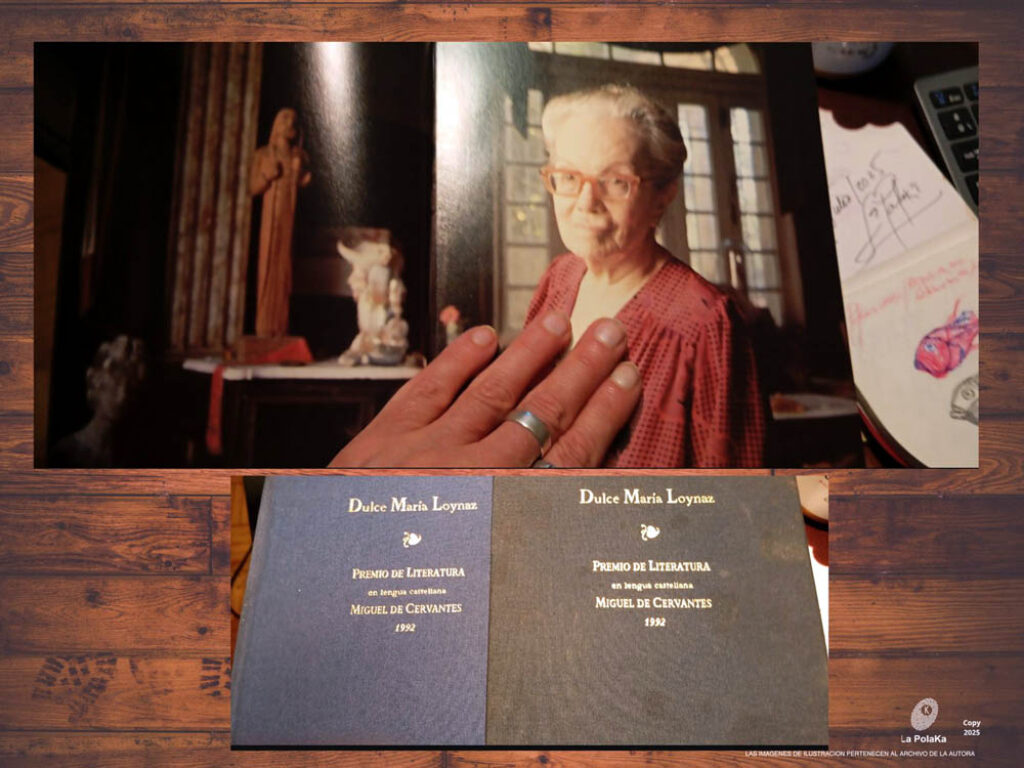

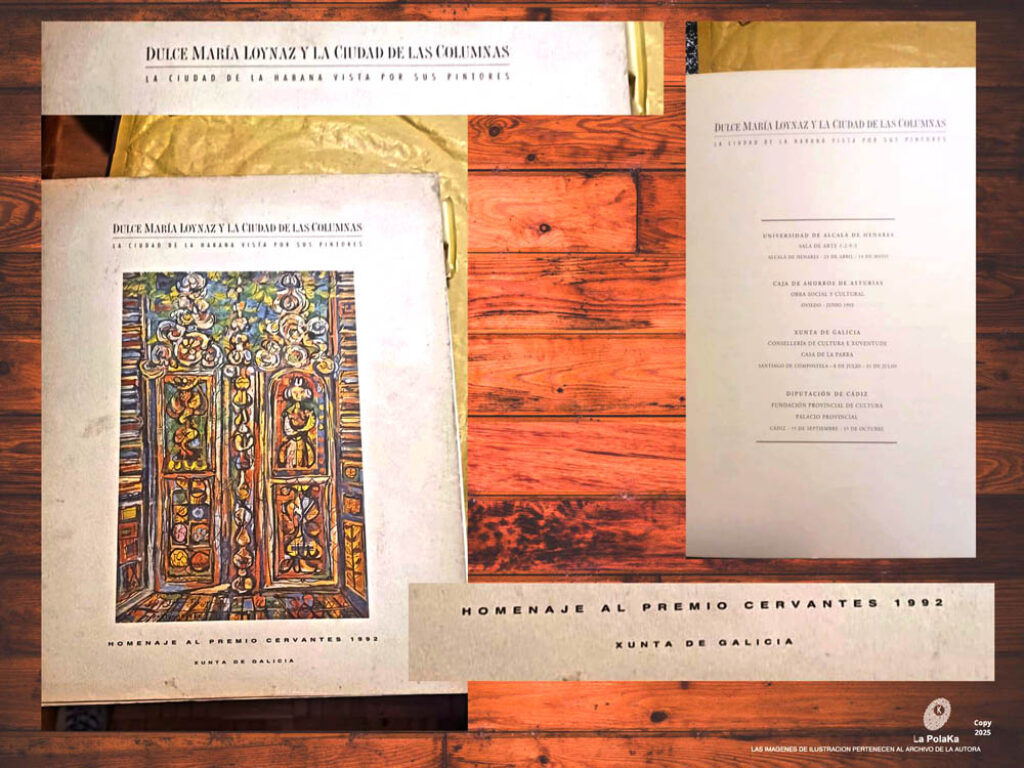

Se cumplió otra de las profecías. Ganó el premio Cervantes en otra tierra, España, y yo fui, a su regreso a casa, a tomar un jerez que había traído, y me contó la emoción que sintió ante los reyes, pero que el premio ya no le valía para nada. Yo la animé diciéndole que después de todas las cervantes han venido las nobeles. Ella sonrió con tristeza. Estaba cansada y se le notaba. La humedad de su casa la afectaba con algo parecido al asma, y su vista ya no era clara.

Antes de irme de Cuba, y ya con visitas menos asiduas, pues yo escribía mi tesina y ella unas memorias ―que tampoco están allí y sí a salvo―, le recordé parte de su profecía. Como para disculparme por la partida, aunque ella me alentó a no volver. Guardo de ese día un maravilloso y delicado abanico del siglo XIX que perteneció a su madre, un mantón de manila blanco, inmaculado aún, a pesar de que me pidió que lo usara, pues era un regalo de Lorca, una foto suya, y un montón de cintas grabadas por ella de diferentes anécdotas de su vida. Y también conservo otras cosas que traje en el fondo oculto de mi equipaje, junto con mi título y otros documentos familiares; todo a muy buen recaudo.

Un ejemplar raro y desconocido

Estando ya en España desde el 1994, comencé mi vida académica y laboral. Un día, ya inmersa en mi exilio ―y aclaro que este tipo de cosas, como la que voy a contar, eran y son siempre, fuerzas que se salen de mi control cuando de la Loynaz se trata―, llegó a mi vida un señor, Manolo, al que le decíamos Manolo el de Vibral, pues así se llama su empresa. Nos hicimos amigos de tertulias, por sinergias intelectuales, en un bar cubano donde buscábamos los expatriados, cobijo a la nostalgia. Se hizo costumbre vernos después de las obligaciones laborales y, en mi caso, también las de clases, pues había ya empezado el Doctorado en Santiago. Charlábamos de cosas interesantes, aclarando la garganta con un Cardu, al que me invitaba.

Un día me trajo un libro. No era nada inusual: me prestaba libros a menudo y siempre, cuando viajaba, nos traía a mi mujer y a mí algún regalo bueno y bonito. Pero no sé por qué, cuando vi en sus manos un ejemplar raro y desconocido, me tembló el cuerpo. Y claro que sí: era, nada más y nada menos, que el libro que se editó para los miembros de la Academia de las Letras Hispanas ―sólo 300 ejemplares numerados― por el Cervantes de Dulce María; libro que ella dejó a quien, no por casualidad, era la hermana de Manolo, mi amigo de tertulia cultural.

Él me dio el libro en 1998. Dulce le había dicho a su hermana, según supe por él, que ese libro tenía dueña, pero no era Cuba, porque ella sabía que si lo llevaba para Cuba no le permitirían dárselo a quien ella quería. Y que, si no encontraba, por casualidad, a la persona que ella quería regalarlo, entonces, se lo entregara a quien quisiera. Supo excusarse ante la cohorte de seguridad que la acompañó ―y que la perseguía para que no hiciera declaraciones―, diciendo que lo había dejado olvidado, por los nervios ante sus majestades.

Después Cuba pidió el libro y le mandaron una copia que reservaban. Manolo, después de mostrármelo y ponerle unas palabras, y sin preguntarme nada, me lo entregó y dijo: “Entregado a su dueña”. Lo curioso es que yo no le había hablado de mi relación con Dulce y él no me había dicho jamás que su hermana era una alta ejecutivo de cultura, que, entre otras cosas, participaba en la celebración del premio Cervantes.

Mi Lorca

Y a Lorca ¿Lo vi? Unas vacaciones, por el año 2002, Ana y yo decidimos irnos a Granada y nos alojamos en un hotel dentro de la Alhambra, que te hacía despertar con olor a flores de naranjos. La primera noche recorrimos los barrios del Sacromonte, fuimos a una zambra. Yo me sentía como si estuviera con los míos: descubrí que tenía eso que los gitanos llamamos “duende”, y que por mis venas había más de cale que de kosch.

La noche siguiente vimos bailar a la compañía de Gades, Bodas de Sangre, nada más y nada menos que en los Jardines del Generalife. Después, cenamos y se diluyeron miles de fantasmas. La noche y la luna de los bohemios terminaron de hacer su trabajo y, purificadas con el amor, al día siguiente fuimos a la Alhambra. Visitamos la casa de Lorca en la ciudad, uno de los corrales donde ensayaba con el grupo La Barraca, no lo vi.

“Sé que sólo una frase cambiaría el curso de muchas historias y reviviría muchos conflictos.”

El día antes de irnos, sin otro plan que tumbarnos en la piscina del hotel, le propuse a Ana ir a Fuente Vaqueros, donde estaba la casa natal de Federico, un pequeño pero hermoso cortijo. Realmente, más que todo, para no quedarnos en el sitio, participando de la pereza de los turistas inoperantes, enrojecidos de sol y alcohol, que es generalmente lo que buscan en el sur de España.

Tomamos un bus en dirección a la casa, que está alejada de Granada ciudad. No quería irme sin ver ese sitio. Al bajarnos de bus, nos topamos con un sol de los que me ponen mal, y un pueblo desierto. Nos acercamos a la casa, que es un museo, y salía el último grupo de visitantes. El museo cerraba. La guía entró, salió la directora y nos miró, me miró fijamente.

―¿De donde sois? ―me preguntó directamente a mí.

―De La Habana ―le respondí―, y nos vamos mañana a Vigo, donde vivimos. Pero gracias ―añadí, con ademán de irnos.

Ella me volvió a mirar y dijo:

―Id por el lateral, voy a cerrar el Museo y lo tendrán únicamente para ustedes. Y no se preocupen, cuando terminen las llevo al hotel.

Era delirante.

Recorrimos todos los espacios, tomamos té en honor a los Loynaz y a Lorca en el jardín lleno de olores cítricos. Pude levantar cada vitrina, oler, ver las cartas que le escribió a su otrora amor gallego, el escritor Blanco Amor, que vivió y nació en Vigo. Lo miramos todo, pero ya tenía la certeza de que el Lorca que tenía que ver, era el que Dulce me había entregado. Ella puso sobre mis manos su historia, y la de otros. Secretos que harían peligrar carreras, vidas. Las cosas y revelaciones que guardo, y las que me dejó en custodia, con el pacto que nunca tuvimos que hacer, pero que en silencio yo cumplo, siempre las he llevado con honra. Y sé que sólo una frase cambiaría el curso de muchas historias y reviviría muchos conflictos. Además, a ellos nunca quiso dejarles nada, declarado de su puño y letra. Ni siquiera esos dos maravillosos tomos de sus verdaderas memorias. Por tanto, nada de lo que sé y tengo saldrá jamás a la luz. Y ese sería obviamente mi Lorca, al que siempre Dulce asociaba conmigo.

Dimos por terminada la visita después de tres horas en el museo, con una directora feliz por tanto amor al poeta. Íbamos ya a salir para esperarla afuera cuando me llamó. Fuimos las dos y me dijo:

―Te voy a mostrar algo que no exhibimos al público aún, porque hay que hacer transferencia a copia, para conservar esta, que es la original.

Al tiempo que hablaba, colocaba una cinta en un proyector super ocho y bajaba una pantalla. Apagó la luz y durante dos segundos apareció Lorca, solo, diciendo “Tú” y señalándome mientras casi penetraba mis ojos con los suyos. Era, según me contó después la directora del Museo, un trozo de cinta que se había encontrado en 1997.

Cuando oí la fecha, se me pusieron los pelos como escarpias. Parecía de un ensayo, con el grupo de teatro, pero no se podía corroborar. No tenía nada ni nadie detrás. Era él dando un paso adelante, sobre un fondo blanco, señalando y diciendo “Tú”. Empecé a llorar desconsoladamente en cuando lo vi la primera vez. La chica, visiblemente emocionada por mi reacción, me dijo:

―A ti, te la pongo las veces que quieras, guapísima.

No sé cuánto vi el segundo en bucle, pero sé cuándo dejé de llorar. Por segunda vez en mi vida ―la primera fue cuando pude volver a Cuba a visitar la tumba de mi padre―, entré en un trance maravilloso: sentí que el calor abrazador se convertía en brisa fresquísima, un abrazo cálido y suave, y otro más fuerte, me envolvieron, y olí y respiré un perfume que conocía. Era el perfume de Dulce. El abrazo y la brisa duraron y sentí que me tocaban el pelo.

Así como todo llegó, se fue. Sin darme cuenta, me había ido del aire y ya Lorca no estaba en la pantalla. Ana me miró y era ella la que lloraba de alegría y algunas lágrimas salían de los ojos vivaces de la directora del museo. Besé a Ana y abracé a la chica. Entonces, antes de que saliéramos del abrazo, y sin yo saber por qué, ella me dijo:

―Parece que te esperaba. Es tu maestro, ¿verdad?

Lo último sonó como pregunta. La miré, sonreí y le dije:

―No, mi maestra era su amiga, y yo, yo siempre lo he tenido al lado, sólo que nunca lo había podido ver moviéndose para mí.

Y por lo bajo, ya fuera de la chica, dije, sin saber por qué:

―Ya me encontré.

* * *

Nota: Todo lo que cuento en esta crónica son hechos reales, aunque no lo parezcan. Si he usado la literatura, es para contar de forma amena algo que en mi vida fue trascendental. Y hoy, que sí sé lo bueno y malo que hay en mí y en los otros, puedo asegurar que los espíritus nos eligen, nos protegen y conectan con nosotros a través de personas maravillosas, que, estando vivas, sienten en ti la misma altura de sus esferas y las de sus muertos.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder