Narrativa francesa │ Annie Ernaux: “Pura pasión”

La obra de Annie Ernaux explora con agudeza la vida íntima de sus personajes, su extrañamiento y su deseo de vivir plenamente, libres de la presión social.

A partir del mes de septiembre del año pasado, lo único que hice fue esperar a un hombre: que me llamara y que viniera a verme. Iba al supermercado, al cine, llevaba la ropa a la lavandería, leía, corregía exámenes, actuaba exactamente igual que antes, pero de no tener un dilatado hábito de este tipo de actos, me habría resultado imposible, salvo a costa de un esfuerzo aterrador. Sobre todo al hablar es cuando tenía la impresión de vivir llevada por mi impulso. Las palabras y las frases, hasta la risa, se formaban en mis labios sin la intervención real de la reflexión o la voluntad.

Tan solo conservo por lo demás un vago recuerdo de mis actividades, de las películas que vi, de las personas con las que me relacioné. Todo mi comportamiento era artificial. Los únicos actos en los que ponía mi empeño, mi deseo, y algo que debe de ser la inteligencia humana (prever, sopesar los pros y los contras, evaluar las consecuencias), tenían todos alguna relación con este hombre:

- leer en el periódico los artículos sobre su país (él era extranjero)

- escoger vestidos y maquillajes escribirle cartas

- cambiar las sábanas de la cama y poner flores en la habitación

- apuntar, para no olvidarlo, lo que tenía que decirle la próxima vez que nos viéramos y que pudiera resultarle de interés

- comprar whisky, fruta, alimentos varios para la velada que íbamos a pasar juntos

- imaginar en qué habitación haríamos el amor en cuanto llegara.

En las conversaciones, los únicos temas que traspasaban mi indiferencia tenían alguna relación con este hombre, con su empleo, con su país de procedencia o los sitios a los que había ido. La persona que me estaba hablando no sospechaba que mi interés por sus palabras, de repente intenso, no se debía a su manera de contar lo que me explicaba, y muy poco al tema en sí, sino a que un día, diez años antes de que yo le conociera, A., cumpliendo una misión en La Habana, tal vez hubiera entrado precisamente en aquella sala de fiestas, el Fiorendito, que mi interlocutor, estimulado por mi atención, me describía con todo lujo de detalles. Asimismo, cuando leía, el que me detuviera en una frase se debía a que hacía referencia a la relación entre un hombre y una mujer. Me parecía que me enseñaba algo de A. y que confería un significado indudable a lo que yo estaba deseando creer. Así, al leer en Vida y destino de Grossman que “cuando se ama se cierran los ojos al besar” pensaba que A. me amaba, puesto que me besaba de esta manera. Después, el resto del libro, volvía a convertirse en lo que fue para mí cualquier actividad durante un año, una manera de pasar el tiempo entre dos citas.

Todo mi horizonte consistía en la siguiente llamada telefónica para concertar una cita. Procuraba salir lo menos posible al margen de mis obligaciones profesionales —cuyos horarios él conocía—, siempre temerosa de perderme una llamada suya durante mi ausencia. Evitaba también utilizar el aspirador o el secador de cabello, pues me habrían impedido oír el timbre del teléfono. Cuando sonaba, me consumía en una esperanza que a menudo duraba poco más que el tiempo de descolgar lentamente el auricular y decir “Diga”. Al descubrir que no era él, me embargaba tal decepción que le cogía manía a la persona que estaba al otro lado de la línea. Pero cuando oía la voz de A., mi espera indefinida, dolorosa, celosa evidentemente, se esfumaba tan deprisa que tenía la impresión de haber estado loca y de recuperar repentinamente la normalidad. En el fondo, me asombraba la insignificancia de aquella voz y la importancia desmedida que revestía en mi vida.

Si me anunciaba que iba a venir al cabo de una hora —una “oportunidad”, es decir, un pretexto para volver tarde a casa sin despertar las sospechas de su mujer—, yo entraba en otro estado de espera, con la mente en blanco, sin deseo incluso (hasta el punto de llegar a preguntarme si iba a ser capaz de gozar), rebosante de una energía febril aplicada a unas tareas que no conseguía ordenar: darme una ducha, sacar unas copas, pintarme las uñas, pasar el trapo. Ya no sabía a quién esperaba. Me encontraba absorbida tan solo por aquel instante cuya aproximación siempre me ha llenado de un terror indecible en el que oiría el frenazo del coche, el chasquido de la puerta, sus pasos en el vestíbulo de hormigón.

Cuando me dejaba un intervalo más prolongado, tres o cuatro días entre su llamada y su llegada, imaginaba con fastidio todas las tareas que iba a tener que cumplir y las cenas de amigos a las que iba a tener que asistir antes de volver a verle. Me habría gustado no tener nada que hacer salvo esperarle. Y vivía con la angustia creciente de que surgiera cualquier percance que diera al traste con nuestra cita. Una tarde, cuando volvía en coche a casa y él tenía que llegar media hora después, de pronto me pasó por la cabeza la posibilidad de verme implicada en un choque. Enseguida pensé: “No sé si me detendría”.1

Una vez lista, maquillada, peinada y con la casa ordenada, me sentía, si aún disponía de tiempo, incapaz de ponerme a leer o a corregir exámenes. En cierto modo, tampoco deseaba distraer mi pensamiento con algo que no fuera esta espera: no estropearla. A menudo escribía en una hoja de papel la fecha, la hora, y “Va a venir” y otras frases, temores de que no viniera, de que su deseo hubiera menguado.

Por la noche, recuperaba la hoja, “Ha venido”, y anotaba desordenadamente detalles del encuentro. Luego contemplaba, aturdida, la hoja de papel garabateada, con los dos párrafos escritos antes y después, que se leían seguidos, sin interrupción. Entre ambos se habían producido palabras, gestos, que hacían que todo lo demás se tornara irrisorio, incluida la escritura mediante la cual trataba de fijarlos. Un espacio de tiempo delimitado por dos ruidos de coche, su R25 frenando y volviendo a arrancar, en el que yo estaba segura de que jamás había habido en mi vida nada más importante ni tener hijos, ni aprobar oposiciones, ni viajar lejos que eso, estar en la cama con este hombre a media tarde.

* * *

Eso duraba tan solo unas horas. Yo no llevaba reloj, me lo quitaba justo antes de que llegara. Él conservaba el suyo y yo temía el momento en que lo consultara discretamente. Cuando me dirigía a la cocina a buscar cubitos de hielo, levantaba la mirada hacia el reloj de pared colgado encima de la puerta, “Solo quedan dos horas”, “una hora”, o “Dentro de una hora yo estaré aquí y él se habrá marchado de nuevo”. Me preguntaba con asombro: “¿Dónde está el presente?”

Antes de irse, se volvía a vestir con calma. Yo lo miraba abrocharse la camisa, ponerse los calcetines, los calzoncillos, el pantalón, girar se hacia el espejo para hacerse el nudo de la corbata. En cuanto se hubiera puesto la americana, todo se habría acabado. Yo no era más que tiempo que pasaba a través de mí.

* * *

Justo después de su marcha, un agotamiento inmenso me paralizaba. No me ponía a arreglar la casa enseguida. Contemplaba las copas, los platos con restos de comida, el cenicero lleno, la ropa y la lencería dispersas por pasillo y la habitación, las sábanas colgaban sobre la moqueta. Me habría gustado conservar tal cual aquel desorden en el que cualquier cosa significaba un gesto, un momento, y que componía un lienzo cuyo dolor y fuerza jamás alcanzará, para mí cuadro, alguno en un museo. Naturalmente, no me lavaba hasta el día siguiente para conservar su esperma.

Calculaba cuántas veces habíamos hecho el amor. Tenía la impresión de que, cada vez, se había añadido algo más a nuestra relación, pero también de que precisamente esta acumulación de gestos y de placer era sin duda lo que iba a alejarnos al uno del otro. Estábamos agotando un capital de deseo. Lo que se ganaba en el orden de la intensidad física se perdía en el del tiempo.

Me sumía en un duermevela durante el cual tenía la sensación de dormir en el cuerpo de él. Al día siguiente, vivía en una especie de entumecimiento en el que se repetía indefinidamente, una y otra vez, una caricia que me había hecho, una palabra que había pronunciado. Él no conocía palabras obscenas en francés, o bien no tenía ganas de emplearlas porque para él no tenían ninguna carga de interdicción social: eran palabras tan inocentes como las demás (como lo habrían sido para mí las palabras soeces en su idioma).

En el tren de cercanías, en el supermercado, oía su voz que susurraba “Acaríciame el sexo con tu boca”. En cierta ocasión, en la estación de la Ópera, sumida en mi ensoñación, dejé pasar sin darme cuenta un metro de la línea que tenía que coger.

Esta anestesia iba desvaneciéndose progresivamente, y volvía a esperar otra llamada, con un sufrimiento y una angustia crecientes a medida que se alejaba la fecha de nuestro último encuentro. Como antaño después de los exámenes, que cuanto más me alejaba de la fecha de la prueba, más se gura estaba de haber suspendido, cuantos más días transcurrían sin que me llamara, más segura estaba de que me había abandonado.

* * *

Los únicos momentos felices al margen de su presencia eran aquellos en que me compraba vestidos nuevos, pendientes, medias, y me los probaba en casa delante del espejo; lo ideal, inalcanzable, consistía en que me viera en cada ocasión con un atuendo diferente. Él apenas reparaba cinco minutos escasos en mi blusa o en mis zapatos nuevos, y ya quedaban tirados en cualquier sitio hasta su partida.

También era consciente de la inutilidad de los trapos ante el deseo que hubiera podido sentir por otra mujer. Pero aparecer con un vestido que ya hubiera visto me parecía un descuido, un relajamiento en el esfuerzo por la senda de una especie de perfección hacia la que yo tendía en mi relación con él.

Con el mismo firme propósito de perfección, hojeé en unos grandes almacenes Técnicas del amor corporal. Bajo el título, se leía “700.000 ejemplares vendidos”.

* * *

Tenía con frecuencia la impresión de vivir aquella pasión como habría escrito un libro: la misma necesidad de resolver con éxito todas las escenas, el mismo afán de cuidar todos los detalles. Y hasta la ocurrencia de que me daría igual morir tras llegar al fin de esta pasión —sin otorgarle un significado preciso a “al fin de”—, como podría morirme tras haber acabado de escribir esto dentro de unos meses.

* * *

Delante de las personas con las que trato, intentaba no dejar que mi obsesión trasluciera mis palabras, aunque eso requiere una vigilancia difícil de mantener constantemente. En la peluquería vi a una mujer muy locuaz, a la que todo el mundo contestaba con toda la normalidad hasta el momento en que, con la cabeza echada hacia atrás en la pila, dijo que “la estaban tratando de los nervios”. Al punto, imperceptiblemente, el personal comenzó a dirigirse a ella con distancia y circunspección, como si esta confesión irreprimible fuera la prueba de su desvarío.

Yo temía parecer también anormal si hubiera dicho: “Estoy viviendo una gran pasión”. No obstante, cuando me encontraba rodeada de otras mujeres, en la caja del supermercado, en el banco, me pregunta si ellas tenían, como yo, un hombre metido a todas horas en la cabeza o, de no ser el caso, cómo se las arreglaban para vivir así, es decir —de acuerdo con mi existencia de antes—, en espera tan solo del fin de semana, de salir a cenar fuera, de la clase de gimnasia o de los resultados escolares de los hijos: todo lo que ahora me resultaba penoso o indiferente.

* * *

Al calor de una confidencia, una mujer o un hombre que confesaba estar, o haber estado, “chiflada por un tío” o vivir “una relación muy fuerte con alguien”, tenía a veces ganas de explayarme. En cuanto la euforia de la complicidad desaparecía, me sabía mal haberme dejado ir, por poco que fuera. Aquellas conversaciones en las que continuamente había respondido a las palabras del otro con “Yo también”, “A mí me pasa lo mismo”, “He hecho lo mismo”, etcétera, se me antojaban de golpe ajenas a la realidad de mi pasión, inútiles. Es más, algo se perdía en esas efusiones.

* * *

A mis hijos, que están estudiando y se alojan irregularmente en casa, solo les había revelado lo mínimo de orden práctico que me permitiera desarrollar mi relación sin dificultades. Por ejemplo, tenían que telefonear para saber si podían venir a casa y, cuando estaban en ella, marcharse en cuanto A. anunciaba su llegada.

Este compromiso no suscitaba, exteriormente al menos, ningún problema. Pero habría preferido mantener esta historia completamente en secreto ante mis hijos, al igual que antaño siempre había ocultado a mis padres mis ligues y mis aventuras. Sin duda, para evitar que me juzgaran. También porque padres e hijos son los que menos pueden aceptar sin malestar la sexualidad de quienes carnalmente les son más cercanos y les están siempre más prohibidos. Pues, aunque los hijos nieguen la evidencia que se manifiesta en la mirada perdida y en el silencio ausente de su madre, en determinados momentos para ella no cuentan más que para una gata en celo que se muere de impaciencia.2

* * *

Durante ese período, no escuché ni una sola vez música clásica, prefería las canciones. Las más sentimentales, a las que antes no prestaba ninguna atención me trastornaban. Decían sin rodeos ni distancia lo absoluto de la pasión y también su universalidad. Cuando oía a Sylvie Vartan cantar C’est fatal animal, estaba segura de que yo no era la única que experimentaba tal cosa. Las canciones acompañaban y legitimaban lo que yo estaba viviendo.

- en las revistas femeninas leía primero los horóscopos.

- me entraban ganas de ver sin demora una película de la que estaba convencida que contenía mi historia, y me sentía muy decepcionada cuando, por ser una película antigua, ya no la programaban en ninguna parte, como El imperio de los sentidos de Oshima.

- daba dinero a los hombres y mujeres sentados en los pasillos del metro y formulaba el deseo de que él me llamara por teléfono aquella noche. Hacía promesa de remitir un giro de doscientos francos a una institución benéfica si venía a verme antes de una fecha que yo fijaba. Contrariamente a mis costumbres, tiraba con facilidad dinero por la ventana. Para mí, este proceder formaba parte de un derroche general, necesario, inseparable de mi pasión por A., que incluía también el del tiempo (perdido en ensoñaciones y espera), y naturalmente el del cuerpo: hacer el amor hasta el agotamiento, como si fuera la última vez. (¿Qué garantiza que no es la última vez?)

- una tarde en que él estaba en casa, quemé la alfombra del salón al dejar encima una cafetera hirviendo. Me dio igual. Es más, cada vez que veía la marca en la alfombra, era feliz al recordar aquella tarde con él.

- los contratiempos de la vida cotidiana no me irritaban. Una huelga de dos meses en la oficina del correo no me afectó, porque A. no me enviaba cartas (sin duda por prudencia; era un hombre casado). Esperaba la mar de tranquila en los atascos, en la ventanilla del banco, y no me alteraba el recibimiento malhumorado de cualquier empleado. Nada me impacientaba. Experimentaba hacia las personas una mezcla de dolor y de fraternidad. Comprendía a los marginados tumbados en los bancos, a los clientes de las prostitutas, a una viajera absorta en la lectura de un Harlequin3 (pero habría sido incapaz de decir qué había en mí que se les pareciera).

- una vez, al ir a buscar, desnuda, unas cervezas a la nevera, me acordé de las mujeres, solas o casadas, madres con hijos, que, en el barrio de mi infancia, recibían a escondidas a un hombre por las tardes (se oía todo, y resultaba imposible desentrañar si el vecindario les reprochaba su falta de recato o que dedicaran las horas del día al placer, en vez de limpiar los cristales de sus ventanas). Pensaba en ellas con honda satisfacción.

* * *

Durante todo este tiempo he tenido la impresión de vivir mi pasión en clave de novela, pero ahora no sé en qué clave la estoy escribiendo, si en la del testimonio o de la confidencia —como suele ser habitual en las revistas femeninas—, en la del manifiesto o del atestado, o incluso del comentario de texto.

No estoy relatando una relación, no estoy contando una historia (que solo capto a medias) con una cronología precisa, “Vino el 11 de noviembre”, o aproximada, “Transcurrieron unas semanas”. Para mí no había cronología en esta relación, solo conocía la presencia o la ausencia. Me limito a acumular las manifestaciones de una pasión y a oscilar incesantemente entre “siempre” y “un día”, como si este inventario fuera a permitirme alcanzar la realidad de esta pasión.

Por supuesto, aquí, en la enumeración y descripción de los hechos, no hay ironía ni escarnio, que son maneras de contar las cosas a los demás o a uno mismo tras haberlas vivido, pero no de experimentarlas en el momento mismo.

En cuanto al origen de mi pasión, no tengo intención de buscarlo en mi historia remota, la que me haría reconstruir un psicoanalista, o reciente, ni en los referentes culturales del sentimiento que me han influido desde la infancia (Lo que el viento se llevó, Fedra o las canciones de Piaf son tan determinantes como el complejo de Edipo). No quiero explicar mi pasión —lo que equivaldría a considerarla un error o un desvarío por los que hay que justificarse—, sino sencillamente exponerla.

Tal vez los únicos datos que deben tenerse en cuenta, podrían ser materiales: el tiempo y la libertad de los que he podido disponer para vivir aquello.

__________________________

1 Suelo contrapesar un deseo con un accidente provocado por mí o cuya víctima fuera yo, una enfermedad, algo mas o menos trágico. Una forma bastante fiable de valorar la fuerza de mi deseo tal vez también de desafiar el destino consiste en saber si acepto imaginariamente pagar el precio que hay que pagar: “Me da lo mismo que se me queme la casa con tal de conseguir terminar lo que estoy escribiendo”.

2 En Marie-Claire, unos jóvenes, en una entrevista, condenan sin apelación posible los amores de su madre divorciada o separada. Una muchacha, llena de rencor, dice: “Los amantes de mi madre solo han servido para hacerla soñar”. ¿Qué mejor servicio podían prestarle?

3 Harlequin: publicación que trata de temas esotéricos, horóscopos y similares, de venta en quioscos y estaciones.

__________________________

Reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 2022, Annie Ernaux es una de las escritoras francesas más singulares de las últimas décadas. Su obra explora con agudeza y naturalidad la psicología y la vida íntima de sus personajes, que a menudo se debaten entre el extrañamiento y el deseo de vivir plenamente al margen de las presiones sociales. Su indagación en los conflictos y las luchas cotidianas de la mujer en el mundo actual le han valido el ser llamada “la voz de la libertad de las mujeres”. En la novela Pura pasión (1992), como en otros de sus libros, Ernaux se apoya en experiencias de su propia vida para ofrecer un retrato complejo y a ratos contradictorio de las emociones humanas ante la soledad colectiva y la búsqueda de la realización personal.

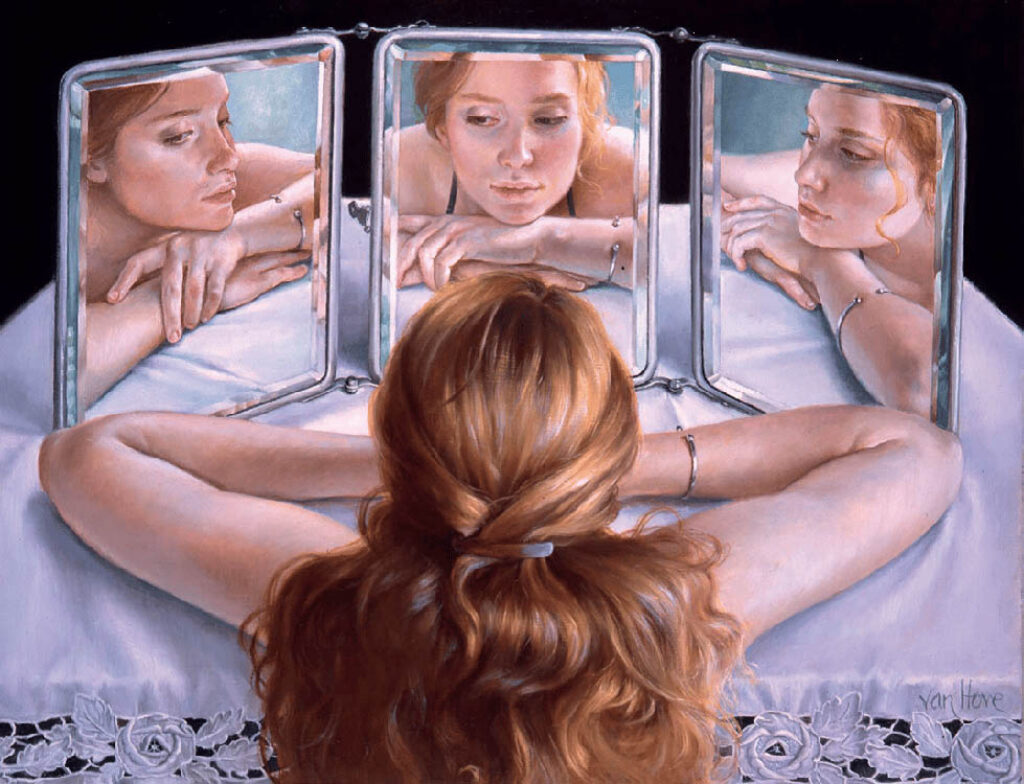

Se ilustra este texto de Annie Ernaux con dos pinturas de la artista francesa Francine Van Hove. Nacida en Saint-Mandé, en 1942, Van Hove estudió Bellas Artes en París y trabajó durante un tiempo como profesora de dibujo en Estrasburgo antes de regresar a Francia en 1964 para dedicarse por entero a la pintura. Con una técnica muy atenta al reflejo de la luz y las texturas, inspirada en Renacimiento italiano y la pintura flamenca de los siglos XVI y XVII, produjo más de cuatrocientas obras donde destaca la figura de la mujer en una atmósfera de serena introspección. Los actos cotidianos como la lectura, el descanso y la contemplación de sí misma, refuerzan el sentido de autonomía y paz interior de sus personajes, buscando trasmitir con ellos un sentido de armonía. “No se debe pedir a mi pintura que dé testimonio de manera cruel, ni que exprese la angustia inherente a la condición humana”, dijo sobre su intención como artista: “Pinto contra la ansiedad, para ayudar a la gente a vivir”. Van Hove murió en agosto de 2025, a los 83 años, dejando una obra reconocida internacionalmente.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder