Las mujeres cubanas: de la autonomía a la subordinación

Desde el siglo XIX las mujeres cubanas han logrado hitos históricos en la lucha por sus derechos, pero la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente.

Salvo las diferencias propias de cada género, los hombres no poseen ningún atributo divino, natural o social que justifique la superioridad sobre las mujeres. Ellas han demostrado a lo largo de la historia que, en igualdad de oportunidades, poseen capacidades similares al hombre. Sin embargo, en las legislaciones antiguas, como la romana, la mujer carecía de control legal sobre su persona, pertenencias e hijos.

En oposición a ese estado de subordinación, a fines del siglo XVIII surgieron los primeros movimientos feministas. En la Francia revolucionaria (1789) los clubes republicanos de mujeres reclamaron los objetivos de libertad, igualdad y fraternidad. En Inglaterra (1792) se publicó el primer libro feminista que demandaba la igualdad entre los sexos. En Nueva York (1848), en la primera convención sobre los derechos de la mujer, se exigió la igualdad entre ambos sexos, incluido el derecho al voto y el fin de la doble moralidad.

A pesar de que las relaciones patriarcales continuaron reproduciéndose en las relaciones sociales, el asociacionismo femenino autónomo demostró su importancia para definir prioridades, objetivos y formas de alcanzar la igualdad.

Las mujeres cubanas y la lucha por sus derechos

El feminismo, como corriente de pensamiento y de acción, se extendió al resto del mundo y tocó tierra cubana en el siglo XIX, cuando mujeres de diversas procedencias sociales rompieron con la subordinación tradicional. Una pequeña muestra de ellas la componen:

Mercedes Santa Cruz y Montalvo (1789-1852), conocida como la Condesa de Merlín. Escritora, novelista y fundadora de la literatura cubana escrita por mujeres. Autora de Mis doce primeros años (1831) y Los esclavos en las colonias españolas (1841), en los que abordó la temática de la esclavitud, su abolición, y reflejó los sentimientos y perspectivas femeninas.

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873) novelista, dramaturga y poetisa, autora de Sab (1841), novela contra la esclavitud en la Cuba del siglo XIX en la que rompe con los valores establecidos y subraya el poder del amor (considerada la primera novela antiesclavista), y editora del Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, una revista que alentaba a las mujeres a dedicarse al arte y a desafiar el dominio masculino.

Ana Betancourt de Mora (1832-1901), en las sesiones de la Asamblea Constituyente de Guáimaro (1869), donde se elaboró la primera constitución de la República en Armas, solicitó a la Cámara de Representantes, que “tan pronto estuviese establecida la República, se concediese a las mujeres los derechos de que en justicia eran acreedoras”.

Marta Abreu (1845-1909), utilizó sus riquezas para obras benéficas. Cuando se reinició la lucha por la independencia en 1895 ―según Fernando Ortiz―, extendió la caridad por todos los que sufrían a la caridad por la patria. Sobre ella el general Máximo Gómez expresó: “Si se sometiera a una deliberación en el Ejército Libertador el grado que a dama tan generosa habrá de corresponder, yo me atrevo a afirmar que no hubiese sido difícil se le consignara el mismo grado que yo ostento”.

Edelmira Guerra Valladares, fundadora y presidenta del Club Revolucionario Esperanza del Valle, en los últimos años de la Guerra de Independencia, ayudó a formular el manifiesto revolucionario del 19 de marzo de 1897, cuyo artículo 4 rezaba: “Queremos que las mujeres puedan ejercer sus derechos naturales a través del voto a la mujer soltera o viuda mayor de veinticinco años, divorciada por causa justa…”1

María Hidalgo Santana, combatiente del ejército insurreccional, en la batalla de Jicarita (julio de 1896). Al resultar muerto el abanderado, ella ocupó la enseña y la enarboló, recibió siete heridas de bala. Fue ascendida a Capitán.

María Luisa Dolz y Arango (1854-1928) escritora y ensayista. Precursora de la educación de la mujer, desafió los valores tradicionales que se enseñaban y asoció la reforma educativa al nacionalismo y al feminismo.

Ana Echegoyen Montalvo (1901-1970) maestra normalista, investigadora. Primera mujer no blanca que ocupó la Cátedra de Metodología Pedagógica en la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana. En la presidencia de la Asociación Cultural Femenina demostró la potencialidad de las mujeres afro-cubanas para combatir las barreras raciales y de género.

Mariblanca Sabas Alomá (1901-1983) periodista y poetisa. Participó en el Primer Congreso Nacional de Mujeres (1923). Asumió la dirección intelectual del movimiento femenino. Su credo era que la situación económica y las estructuras legales impedían que la mujer tuviera control de su propia vida. Adoptó los principios originales del humanismo maternal como fundamento del feminismo.2

Ofelia de la Concepción Rodríguez Acosta (1902-1975) escritora. Incursionó en el cuento, el ensayo y la novela de tendencia feminista y confesional. En sus obras desafió la centralidad de la familia como núcleo de la nación a través del rechazo al matrimonio tradicional, de la aceptación de la existencia de mujeres homosexuales exitosas y de la participación política independiente y por el sufragio femenino.3

María Collado Romero (1885-1960), poetisa y periodista. Primera cronista parlamentaria de Cuba. Creadora y presidenta del Partido Demócrata Sufragista de Cuba. En 1929 fundó y redactó la revista La Mujer. Representaba la línea conservadora de las feministas. Su credo era que las mujeres debían organizarse en torno a las cuestiones de género y pasar por alto las divisiones de casta y clase.

Ofelia Domínguez Navarro (1894-1976) escritora, profesora y abogada. Primera directora de un periódico en Cuba: La Palabra (1935). En el Segundo Congreso de Mujeres (1925) presentó una moción acerca de la redefinición de la familia para incluir a los hijos ilegítimos.

De la autonomía a la subordinación

En 1912, a raíz del pronunciamiento alzado del Partido Independiente de Color, en el que resultaron muertos y detenidos miles de cubanos de tez oscura, un grupo de mujeres negras realizó una campaña para lograr la amnistía de los encarcelados y se pronunciaron a favor de derechos femeninos como el voto y el divorcio.

Aunque el Código Civil Español, aún vigente después de 1901, establecía la inferioridad de la mujer, gracias a las luchas cívicas en 1914 se iniciaron los debates acerca del divorcio, en 1917 se concedió a la mujer la patria potestad sobre sus hijos y la libre administración de sus bienes, y en 1918 se aprobó la Ley del Divorcio.

En el Primer Congreso Nacional de Mujeres (1923), al que asistieron treinta y una asociaciones trazó dos objetivos: crear nuevas opciones para la mujer y articular las opiniones con respecto a los problemas que afectaban a la familia, la sociedad y la nación. Su meta más importante era “el reconocimiento general de que la maternidad era un derecho divino de la mujer y que justificaba su ejercicio de la autoridad política en la Cuba nacionalista”.4

En el Segundo (1925), al que asistieron setenta y una asociaciones, su presidenta, Pilar Morlón Menéndez, destacando la autonomía, expresó que había sido: “¡Un Congreso de Mujeres, ideado por ellas, organizado por ellas, realizado por ellas, sin ayuda oficial de ninguna clase!”.5

En el tercero (1939), en las resoluciones aprobadas se exigía “una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer”.6

La fuerza que adquirió ese movimiento se puso de manifiesto en 1927, cuando el presidente Gerardo Machado, al designar una Asamblea Constituyente para reformar la constitución de 1901, incluyó el voto femenino en su propuesta para atraerse el apoyo de ese sector.7

En 1934 el Gobierno de Ramón Grau San Martín decretó el derecho de la mujer al voto. En las elecciones presidenciales de 1936 las mujeres votaron por vez primera en Cuba. Y en el artículo 97 de la Constitución de 1940, se estableció “para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el sufragio universal, igualitario y secreto”.

Sin negar algunas medidas que permitieron la incorporación de la mujer al trabajo y a otras actividades, después de 1959, durante la instauración del sistema totalitario, los cientos de asociaciones femeninas existentes ―con excepción de las que apoyaron la revolución―, fueron barridas. Las demás se agruparon en la Unidad Femenina Revolucionaria (UFR), y en agosto de 1960 le adjudicaron el nombre genérico de Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con la cual la autonomía devino subordinación.

La FMC y la subordinación ideológica de los derechos de las mujeres

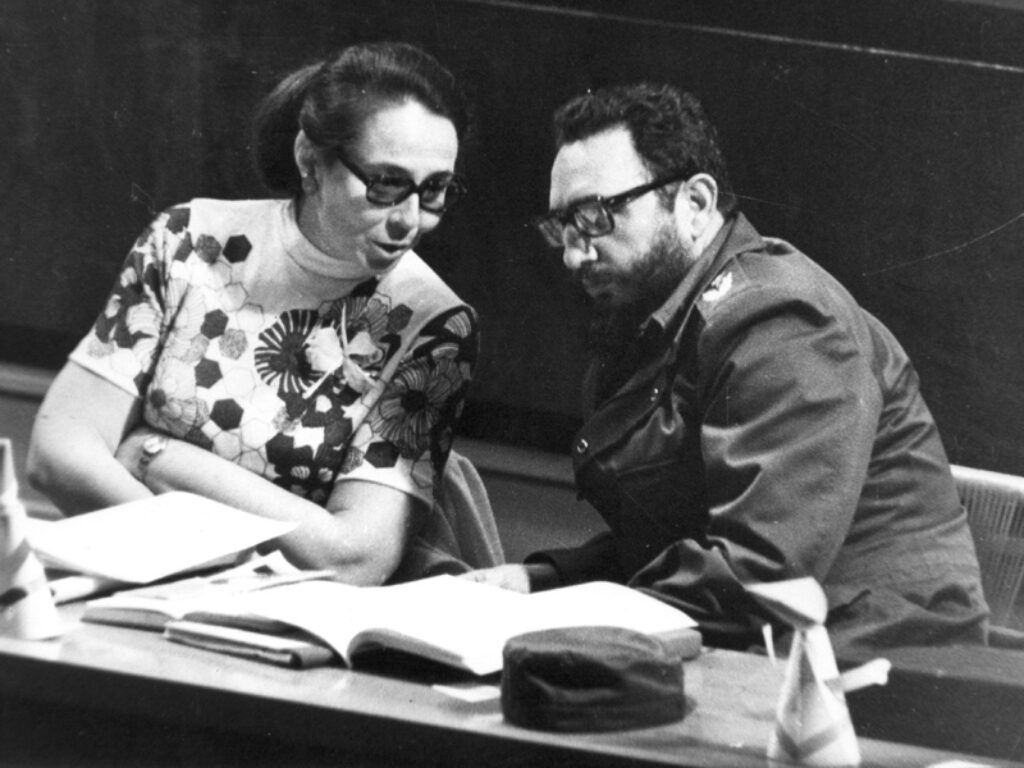

Cincuenta y cuatro años después, marzo de 2014, en su el XIII Congreso de la FMC, José Ramón Machado Ventura, entonces segundo secretario del Partido Comunista, dijo que, si genial, oportuna y reivindicadora fue la idea de Fidel de crear la FMC, “también lo fue su acertada decisión de poner al frente de la naciente organización femenina a la compañera Vilma Espín Guillois”.8 Es decir, la FMC surgió de la decisión de un hombre, lo cual niega la historia de luchas y conquistas de las cubanas a lo largo de su historia.

Por tanto, la declarada unidad, igualdad y emancipación, al quedar subordinadas al Partido-Estado-Gobierno, devino exclusividad de las mujeres revolucionarias, no de todas las cubanas, un hecho confirmado en cientos de casos de mujeres, que por no compartir las ideas revolucionarias fueron, son y siguen siendo víctimas de la violencia del Estado, excluidas sin que la FMC salga en su defensa. Los ejemplos sobran; mientras la violencia machista aumenta: sólo en 2024, setenta y seis mujeres fueron asesinadas por motivos de género, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por La Habana, una de las mayores tasas de feminicidio entre los países de América Latina.

La FMC, creada desde el poder, no representa a las mujeres cubanas, sino a las revolucionarias, sin que las demás gocen del derecho de asociación que antes tuvieron. En fin, que la emancipación integral de la mujer cubana continúa siendo una asignatura pendiente.

Lleida, 28 de noviembre de 2025.

______________________________________

1 K. Lynn Stoner. De la casa a la calle: el movimiento cubano de la mujer a favor de la reforma legal. Madrid, Editorial Colibrí, 1991, p. 55.

2 Ibídem, p. 137.

3 P. Coral. “Nación y género en la obra de la feminista cubana Ofelia Rodríguez Acosta”. Consenso, no. 1, 2006.

4 K. Lynn Stoner. Ob. cit., p. 29.

5 Hortensia Pichardo: Documentos para la historia de Cuba, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973, t. III, pp. 134-135.

6 K. Lynn Stoner. Ob. cit., p. 259.

7 Ídem., p. 155.

8 Granma, lunes 10 de marzo de 2014.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder