La literatura de viajes y el espacio literario en la Cuba del siglo XIX

La literatura de viajes es una fuente de información permanente, aunque ignorada, sobre diversas aristas de nuestra cultura nacional.

La construcción de un espacio literario se concentra de manera esencial en dos ámbitos fundamentales: la casa y la ciudad. Esta construcción caracteriza lo que puede llamarse dirección cultural centrípeta: la escritura diseña una imagen de la espacialidad —tradicionalmente asignada a la mujer por el discurso literario masculino— en torno a dos ejes de formación y consolidación de la cultura de la modernidad. El hogar y la urbe, por tanto, son polos obligatorios en el discurso femenino latinoamericano, cuyo despegue comienza a producirse justo en el siglo XIX en que, de manera tardía, comienza a introducirse el espíritu moderno en nuestra América.

Pero este tipo de construcción no es la única que empieza a gestarse en la difícil e incompleta modernidad latinoamericana; también se puede advertir el desarrollo de una escritura de dirección complementaria: la de orientación cultural centrífuga. Fernando Aínsa ha afirmado con perspicacia que “la búsqueda de la identidad se expresa en la literatura latinoamericana de muy diversas formas, pero ninguna ofrece tantas variantes como la del viaje”.1

La construcción del espacio reviste funciones de particular importancia en textos cuyo tema es el viaje, por cuanto este, en calidad de experiencia cultural, no solo significa trasladarse en espacio y tiempo, sino que es también una manera de reconocerse a sí mismo en ese otro espacio que se descubre. No otra cosa ocurrió con el libro que inaugura la literatura de viajes en América, a saber, el Diario de navegación de Cristóbal Colón. En este texto se superponen mundos; como si el autor tratara de colocar una cuadrícula noética preconcebida en el paisaje americano que se abría ante él, para hacerla encajar a la fuerza en el paisaje nuevo. Como ha referido Beatriz Pastor en su Discurso narrativo de la conquista de América:

Desde el primer momento, Colón no descubre: verifica e identifica. El significado central de descubrir como develar y dar a conocer se ve desvirtuado en la percepción y en las acciones de Colón, quien, en su constante afán por identificar una serie de fuentes y modelos preconcebidos, llevó a cabo una indagación que oscilaba entre la invención, la deformación y el encubrimiento.2

De tal forcejeo nació un paisaje híbrido que daría lugar, de inmediato, a los diversos caminos de la utopía continental. Al revisar, con perspectiva bajtiniana, la literatura que escriben los primeros cronistas acerca del continente y sus islas se puede identificar en ella la íntima unidad semántica de tiempo y espacio, el cronotopo, y, en general, mucho de lo que este pensador reflexionó al estudiar el desarrollo específico de la novela como género:

Para la novela es ante todo característica la fusión de la trayectoria vital del hombre […] con su camino-avance real por el espacio, o sea, con los viajes. Aquí se da la realización de la metáfora del “camino de la vida”. Este mismo camino atraviesa al país natal y conocido donde no hay nada de exótico, ajeno o extraño. Se crea un peculiar cronotopo novelístico que desempeñó un importante papel en la historia de este género. Su fundamento es folclórico. La realización de la metáfora del camino de la vida en sus diversas variaciones desempeña un gran papel en todos los tipos de folclore. Puede afirmarse que el camino en el folclor nunca es simplemente un camino, sino siempre el todo o una parte del camino de la vida; las encrucijadas son siempre los puntos de viraje de la vida del hombre del folclor; la salida de la casa natal a dicho camino con el regreso a la patria constituye generalmente las etapas etáreas de la vida (sale siendo un adolescente, regresa siendo un hombre); las señales del camino son señales del destino, etc. Por eso el cronotopo novelístico del camino es tan concreto y orgánico y está impregnado tan profundamente de motivos folclóricos.3

Por tales razones, la literatura de viajes tuvo un origen muy antiguo y variado, una esencia compartida de escritura que busca develar cómo se borran fronteras y se intersecan espacios de cultura aparentemente muy alejadas. El tema puede rastrearse hasta épocas más antiguas que las reflejadas en la Biblia, también escritura de viajes desde su segundo libro, Éxodo. ¿No es hasta cierto punto, la Odisea una epopeya de viajes, al menos en un sentido de hilo argumental? El millón o libro de las maravillas, de Marco Polo, está ya casi totalmente concentrado en el viaje como tema central.

El viaje en la literatura europea

Un recorrido por la historia de la escritura nos pone ante una serie de ejemplos de relieve, entre los cuales pueden hallarse casos de escritura femenina, como el de Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, escritora y poetisa francesa de los siglos XVI y XVII, con sus Mémoires dʻEspagne. Hasta las cartas de Madame de Sevigné a su hija como interesantes testimonios de su viaje desde París a la región donde vivía la idolatrada destinataria de sus epístolas. Ella también escribe sobre el tema del viaje a amigos como M. Arnaud d´Andilly, a quien dirigió esta carta en 1672:

Estarías bien admirado de que yo me volviese buena en Aix; algunas veces me siento llevada por un espíritu de contradicción, y viendo cuán poco amado es Dios, me veo obligada a hacer mi deber. Seriamente, las provincias están poco instruidas de los deberes del cristianismo; yo soy más culpable que los otros porque sé mucho de ello […].4

Hay otro tipo interesantísimo, si de este tipo de literatura se trata, me refiero a Cyrano de Bergerac, hombre del siglo XVIII que hoy parece uno más entre los que atisbaron el nacimiento de la modernidad. Las ideas de este inusitado escritor están ligadas íntimamente a una insaciable curiosidad por las ciencias que emergían y al desarrollo de la filosofía de su tiempo. Todo esto lo vinculaba a sus aficiones como aventurero y espadachín. Para Bergerac la concepción del viaje expuesta en sus libros es una manera de buscar otros espacios que marquen la diferencia con la realidad inmediata. Él crea su propio espacio de desplazamiento paralelo al entorno en que habita, y esa es una de las singularidades estilísticas de su Viaje a la luna, vinculadas en sus páginas a su meditación sobre las ideas de los fundadores del pensamiento de la modernidad:

Cuando, según el cálculo que luego hice hube recorrido las tres cuartas partes del camino que separa la tierra de la luna, me vi súbitamente con los pies en lo alto sin haberme invertido de ningún modo, y aún no me hubiese percatado de ello á no sentir sobre mi cabeza todo el peso de mi cuerpo. Bien reconocí que no caía en nuestro mundo; pues, aunque me encontrase entre dos lunas y notase perfectamente queme alejaba de la una á medida que me aproximaba á la otra, estaba seguro que la mayor era nuestro globo; porque al cabo de uno o dos días de viaje, las lejanas refracciones del sol viniendo á confundir la diversidad de los cuerpos y los climas, ya solo me aparecía como una gran placa de oro: esto me hizo creer que descendía hacia la luna, y me confirmé en esta opinión al recordar que no había empezado á caer hasta los tres cuartos de camino.5

El viaje, por tanto, es sin duda un antiguo tema —una forma de tratamiento espacial literario—, que produce obras peculiares, como El viaje sentimental, de Lawrence Sterne en el siglo XVIII británico. Como venerable y sugerente tópico literario, da lugar, ya en plena modernidad a un género de discurso: la crónica de viaje. Otro caso interesante es el de Lord Chesterfield y las cartas que le dedica a su hijo. Interesante porque este hombre no viaja con su hijo, sino que escribe para educarle durante un largo periplo por Europa. De esta forma escribe:

Es necesario confesar que tu entrada en el mundo, como joven político, es propicia porque comienzas por Berlín para pasar después a Turín, en donde verás al monarca más hábil después del de Prusia; de manera que si eres capaz de hacer reflexiones políticas, estos dos príncipes te procurarán abundante materia.6

También Goethe recurrió a este tipo de literatura para recoger sus impresiones de Italia. Ese era el país soñado del arte; su viaje es de reconocimiento de un espacio cultural. El gran poeta alemán hace, pues, su recorrido italiano como remate de su formación humanista. Y escribe cartas que develan un mundo del arte del que el autor se apropia ahora en percepción directa. Las cartas de Goethe no comienzan con su llegada a Italia; antes bien, describen un recorrido del viaje hasta llegar a la tierra deseada, mediante observaciones sobre el camino, el tránsito, el paisaje geográfico y humano que encuentra a través de este desplazamiento. La descripción se matiza por la subjetividad de un hombre de cultura universal:

Los Alpes calizos que hasta allí atravesara son de un color gris y muestran formas bellas, raras, irregulares, no obstante distribuirse la roca de un modo uniforme en capas y bancos. […] Contra una pizarra de mica de color verdoso y gris oscuro, muy veteada de cuarzo, apoyábase una blanca y compacta tierra caliza, que con el desgaste se teñía de mica y se fraccionaba en masas grandes, aunque fragmentadas hasta el infinito.7

Los comentarios sobre la estancia en Venecia y sus apreciaciones sobre la pintura de esta región —uno de los pilares de la pintura del renacimiento conjuntamente con la de Florencia— se escriben desde una visión plástica de la realidad:

Mi antiguo don de ver el mundo con los ojos del pintor cuyos lienzos acaban de hacerme impresión sugirióme hoy un pensamiento propio. Es evidente que el ojo se educa según los objetos que desde la infancia contemplara, y así el pintor veneciano debe verlo todo más claro y despejado que los demás hombres. Nosotros que vivimos en una tierra tan pronto sucia de barro como polvorienta y descolorida, que ensombrece todos los reflejos, y acaso, por añadidura, en habitaciones ahogadas, no podemos llegar a adquirir nunca semejante mirar alegre. […] Tiziano y el Veronés poseían en sumo grado esa claridad, y cuando en alguna de sus obras no se encuentra, es que el lienzo la perdió o lo retocaron.8

América en las crónicas de viajes europeas

Lo que he mostrado hasta aquí de la literatura europea ratifica la idea de que el tema del viaje, en su realización literaria, ha sido pluridiscursiva y trabajada desde diferentes ángulos. La literatura de la Conquista de América tiene otro carácter. Las crónicas de viaje creadas suelen ser la resultante de observaciones ingenuas, interesadas o violentas de una realidad totalmente ajena para quien las escribe. Al escribir sobre el otro, el conquistador europeo crea un artefacto cultural que refleja y modela la relación con los amerindios y así marca las diferencias identitarias.

“Las observaciones de Humboldt sobre Cuba alcanzan un valor no únicamente antropológico, sino también político y sociológico.”

Múltiples viajeros, pues, dejarían testimonio de sus miradas y desencuentros, el cual descubre perspectivas, costumbres y toda una gama de relaciones concebidas desde la otredad. Uno de los viajeros que pasaron por tierras de Caribe fue Jean-Baptiste Labat, más conocido por Père Labat, quien estuvo en las islas del Caribe durante un largo período. Escribió una obra en seis tomos que se publicó bajo el título de Voyages aux Isles de lʹAmérique, en 1722, en pleno Siglo de las Luces. Este clérigo hizo interesantísimas observaciones sobre el clima, la flora, la fauna, las costumbres y las comidas. Uno de sus apuntes fue acerca de los huracanes que azotaban las islas:

Hubo este año en nuestras Islas un huracán que fue de los más extraordinarios. He observado que ellos no llegan más que desde el veinte de julio hasta el quince de octubre. Creo no obstante que esta regla no es tan general ni tan bien establecida, que no pueda tener alguna excepción y algún cambio, pues sólo está fundada en la observación, seguida desde que el país fue habitado por los franceses, de que nunca hayan sucedido antes ni después del quince de octubre, de modo que antes y después de esos términos se crea en una entera seguridad.9

Algunos escritores como Labat, no solo manifiestan asombro ante la exuberancia de la naturaleza americana, sino que comienza a despertarse en ellos un interés científico. Es el caso de los viajes del Barón Alejandro de Humboldt. No fue el primero en hacer estos viajes, pero la publicación de sus testimonios de viaje tuvieron una repercusión que llega hasta hoy. Su Ensayo político sobre la Isla de Cuba es el punto de partida de los futuros discursos demográficos, estadísticos y hasta antropológicos que se gestarían mucho tiempo después:

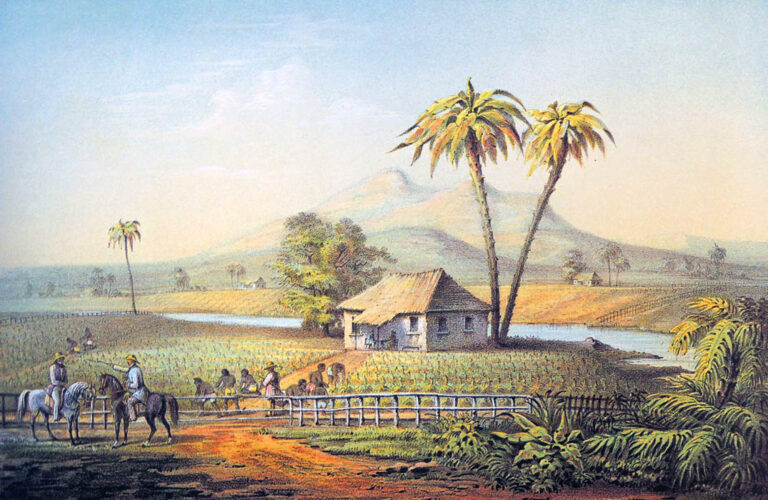

La isla de Cuba puede librarse mejor que las demás Antillas del naufragio común; porque cuenta con 455 000 hombres libres, no siendo los esclavos más que 260 000 y puede preparar gradualmente la abolición de la esclavitud, valiéndose para ello de medidas humanas y prudentes. No perdamos de vista que desde que Haití se emancipó hay ya en el archipiélago entero de las Antillas más hombres libres negros y mulatos que esclavos. Los blancos, y particularmente los libertos, cuya causa es fácil se una a la de aquellos, toman en la isla de Cuba, un aumento numérico muy rápido. Desde el año 1820 habrían disminuido los esclavos, con mucha rapidez si no fuese por la continuación fraudulenta del tráfico. […] Los blancos y los negros forman ya más de las dos terceras partes de la población total de la isla, y por su acrecimiento se hace ver hoy, en esta población total la disminución de los esclavos.10

La Habana vista por Alejandro de Humboldt

La mirada antropológica de Humboldt, unida a sus observaciones acerca de la esclavitud en Cuba, fueron reflejadas en otros textos suyos. Pero quizás sea su diario de 1804, hasta hace muy poco desconocido, donde este flagelo llegó a tomar tonos de exaltación acusatoria: “En la isla de Cuba no se ha fijado edad alguna para la venta de un niño negro. Se le puede vender cuando está en al pecho de su madre, ¡¡arrancarlo del seno de su madre!!”11 O cuando escribe sobre la horrible muerte de un esclavo: “¡Qué energía la del Negro! Hace dos meses un negro fugitivo se escondió en un cañaveral. Se le dio candela; los esclavos se colocaron alrededor para que el fuego no se expandiera. El fugitivo fue encontrado asfixiado en medio de la paja. Prefirió esa muerte al peligro de dejarse atrapar”.12

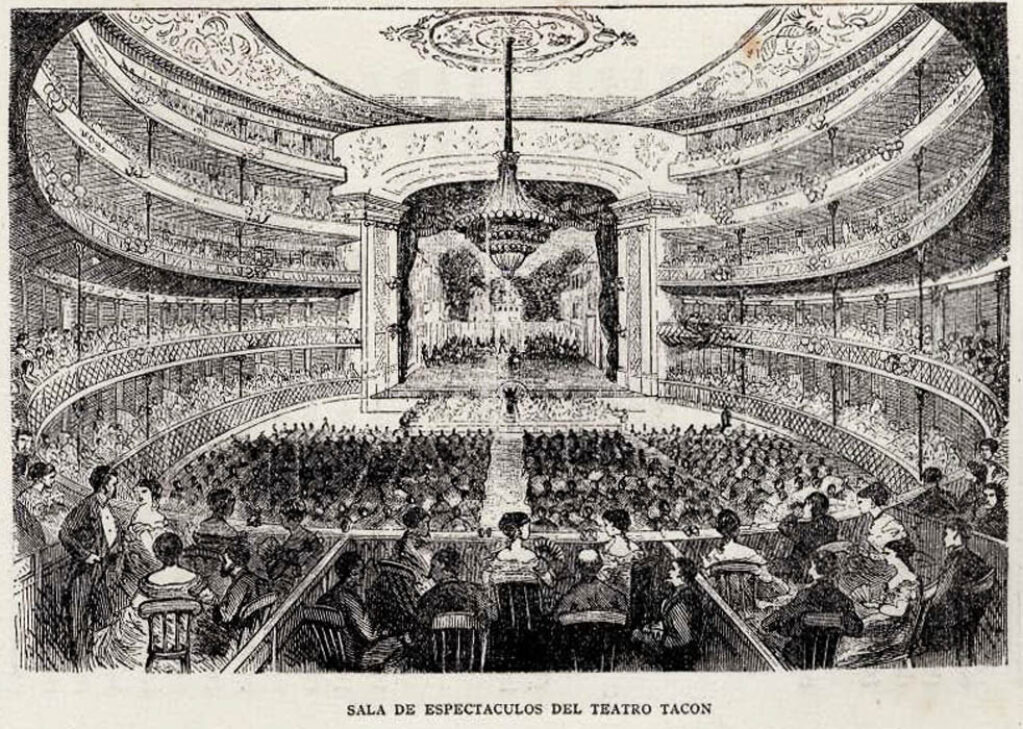

Para un hombre como Humboldt no podían pasar inadvertidos determinados espacios de reunión y cultura de la sociedad habanera de aquel tiempo. Con la agudeza, la cultura y la experiencia de sus viajes juzga a la ciudad y a sus habitantes. Así se refiere al Teatro Tacón:

Presenta una hermosa imagen, es fresco y de altura extrema, pero no se escucha una sola palabra. Cuántas malas impresiones no se ahorran de esa manera. Posee una sala de reuniones muy agradable y este es el único uso de los teatros españoles cultos en América. Se sale sin saber el título de la obra que se representa. […] La pintura del teatro; obra del señor Peruani; es muy hermosa, de encantadores arabescos llenos de gracia y de decoraciones de gran efecto. Pero los actores son muchos más horribles que los de México, lo que es mucho decir”.13

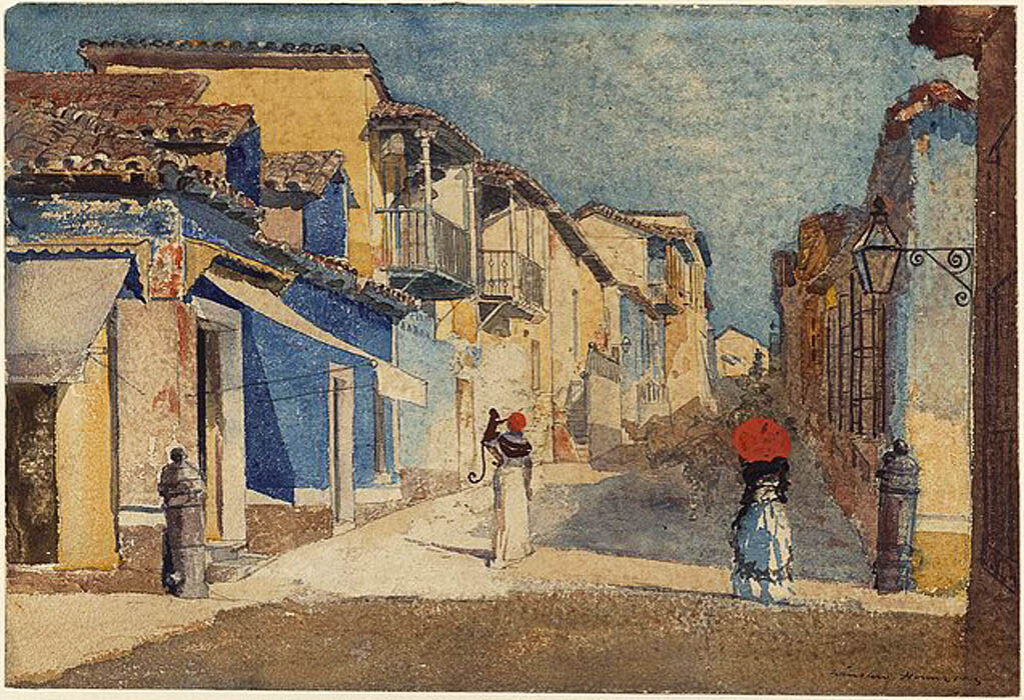

Y más adelante apunta una observación importantísima acerca de los espacios públicos, especialmente del Paseo de la Alameda de Paula que nos hace recordar a la condesa de Merlin y sus impresiones sobre las calles habaneras llenas de quitrines y volantas mientras solo los más pobres caminaban por ellas. Pero el sabio alemán va más allá y estas ideas alcanzan un valor no únicamente antropológico, sino también político y sociológico:

Delante del Teatro de la Habana, a lo largo de la bahía existe un antiguo paseo muy bien arreglado donde hay un fresco agradable por la noche. Este paseo ofrece una de las vistas más pintorescas del puerto y de las colinas de Regla. Los barcos que atraviesan por la bahía dejan una estela fosforescente sobre el agua y aumentan el encanto de este sitio. En un país donde nadie se cuida y en el que todo el mundo se avergüenza de tener piernas, este paseo ha sido totalmente descuidado. La hierba crece y no se le frecuenta pues no se puede ir en volanta. Qué lugar más encantador sería a lo largo de la bahía si por la noche hicieran música mientras se pasea al lado del agua.14

Cónicas de viajeros en Cuba durante el siglo XIX

En 1820 un viajero inglés Robert Jameson visitó La Habana y escribió sus cartas de viaje. El importante demógrafo cubano Juan Pérez de la Riva publicó parte de esas Cartas de viaje en las separatas que preparaba en la Biblioteca Nacional “José Martí” en la década de lo sesenta. Las observaciones de Jameson no solo se centran en el comercio, los tipos humanos, la población esclava y otros aspectos sociodemográficos, sino también en los espacios habitacionales. Por tanto, esta literatura es importante también para los historiadores de la arquitectura cubana. Decía el viajero inglés acerca de las casas de la sacarocracia criolla:

Es corriente, que en las casas de la nobleza, la planta baja se alquile a los comercios, o por lo menos se habiliten las esquinas de las casas y tiendas de una sola planta, lo que por supuesto, les da una apariencia más alegre, especialmente porque la mayoría de las últimas tienen grandes tableros en las puertas con letreros pintados, tan falazmente como indicadores de lo que hay en ellos.15

Otro viajero que deja su impronta en la isla fue el norteamericano Samuel Hazard. Su libro Cuba a pluma y lápiz, sigue siendo un texto imprescindible para quien estudie la historia de la cultura cubana. Carece de datos históricos, políticos, educacionales como los libros de Humboldt, pero ofrece su visión personal, quizás en ocasiones un tanto exagerada, de la isla. Por eso, en la introducción que realiza Adrián Valle al libro de Hazard dice:

Su mérito principal está en su afán de comprender al pueblo que describe, asimilándose, hasta donde le es posible, sus costumbres; esforzándose por conocer sus fuentes de riqueza, industria y comercio; darse cuenta cabal de sus excelencias y sus defectos, de su vida social y doméstica, urbana y campesina; de su estado como colonia y sus aspiraciones y sus luchas por la libertad.16

Hazard hace sus anotaciones a partir de su propia concepción del viaje. Le molesta la existencia de ciertos libros de viajeros que no pasan de Matanzas o de La Habana. Y en esas búsquedas y lecturas de libros de viajes por la isla encontró un texto de José García Arboleya titulado Manual de la isla de Cuba. Fue a partir de ese libro que nació el suyo: Cuba a pluma y lápiz. A lápiz, porque todas las ilustraciones son de Hazard, lo cual le da un valor añadido a su texto. En su recorrido por la isla se percata que los cubanos apenas la conocen. No viajan por su país y eso lo deja reflejado:

Los cubanos no acostumbran a viajar, y, para usar las palabras de uno de sus escritores, tienen poca afición a viajar […]. Pocos extranjeros van más allá de la Habana o de Matanzas, o quizás de Cárdenas, y el pueblo todavía no ha aprendido a conocer las necesidades de los que viajan por curiosidad o en busca de salud […]. Pero con todos los inconvenientes y peculiaridades que experimente el viajero después de dejar la Habana, se ve, en mi opinión, compensado por la completa novedad de las cosas y el escenario que contempla, y por el extremado cambio que observa en la manera de vivir.17

Pienso que tal afirmación no puede ser asumida de forma tajante. El cubano entonces viajaba por la isla con intereses económicos, docentes y hasta científicos. Es el caso de Fermín Valdés Domínguez y su hermano Eusebio quienes hacen un largo periplo que los lleva a Baracoa. Este recorrido tiene un carácter antropológico y así quedó expuesto en un libro totalmente desaparecido y desconocido, incluso, por los propios antropólogos de hoy.

“Hoy desconocido, Carlos de la Torre recorrió toda la isla y realizó descubrimientos impactantes para la ciencia en el mundo.”

Carlos de la Torre, quien fuera un importante científico cubano de relieve internacional, también dejó con sus notas no solo una literatura científica, sino también viajera. En más de una ocasión recorrió la isla e hizo importantes descubrimientos en el terreno de la Malacología.

Por otra parte, el hombre de la ciudad organizaba excursiones al campo y a otros sitios por mero placer. ¿Cómo nace Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda sino de una experiencia como esta? Lo que ocurría era que no existía una infraestructura, es decir, hoteles, posadas u otras formas de alojamiento en toda la isla que sirvieran de descanso y alojamiento para el viajero.

No es posible abordar los testimonios de muchos más viajeros, no solo extranjeros, sino también cubanos que dejaron importantes testimonios históricos.

La literatura de viajes y la cultura cubana

Las mujeres también viajaban. No solo por la isla, sino también a otras partes del mundo. Estas mujeres dejaron también sus impresiones en cartas, diarios, crónicas, etcétera. Entre esas mujeres no solo están Gertrudis Gómez de Avellaneda y Aurelia Castillo, sino también María Luisa Dolz, las Borrero, Dolores María de Ximeno y Cruz, Magdalena Peñarredonda y Doley entre otras. Es preciso afirmar que la mirada femenina es otra por razones culturales y de intereses muy específicos. Pero no es excluyente de la masculina. No es posible cometer el error de las parcelas que se no se intersecan.

La literatura de viajes no puede, pues, encasillarse. No hay fórmulas ni fronteras definidas entre sus maneras de expresión. Esta pluraridad de discursos merece una atención particular, la que no se le ha dado en Cuba. Hay mucha literatura de este tipo a lo largo de los siglos pasados que ni siquiera se ha tenido en cuenta. Me refiero, por ejemplo, a los hombres como Enrique Serpa, Juan Alcalde, Raimundo Cabrera, José María Andueza, por no hablar de nuestro José Martí.

Suele pasarse por alto que en 1798 Buena Ventura Pascual Ferrer, quien fundó El Regañón de la Habana en 1800, fue incluido en el tomo 40 de la serie de libros "El viajero universal, o noticias del mundo antiguo y nuevo" con sus Cartas de viaje por la isla de Cuba. La fecha de publicación es de 1789 y se le considera el primer libro de viajes escrito por un cubano. Por tanto, hay mucho por hacer en este aspecto por la crítica y la historia de la literatura cubana. El viaje y la literatura que engendra son una fuente de información permanente sobre diversas aristas de nuestra cultura nacional.

_______________________

1 Fernando Aínsa: “La significación del viaje. Las dos orillas de la identidad en la obra de Julio Cortázar”, en Fernando Aínsa: Espacios del imaginario latinoamericano. Propuestas de geopoética. Ed. Arte y Literatura, La Habana, 2002, p. 84.

2 Beatriz Pastor: Discurso narrativo de la conquista de América. Premio Ensayo Casa de las Américas 1983. Ed. Casa de las Américas, La Habana, 1983, pp. 20-21.

3 Mijail Bajtín: Problemas literarios y estéticos. Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1986,p. 311.

4 Madame de Sevigné: Cartas escogidas. Ed. Garnier Hermanos. París [s.f.], p. 139.

5 Cirano de Bergerac: Viaje á la luna y á los estados del sol. Ed. Louis Michaud, París, s. f., p.30.

6 Lord Chesterfield: Cartas completas a su hijo Felipe Stanhope. Ediciones Argentinas SIA, Buenos Aires, 1944, p. 209.

7 Johann W. Goethe: “Viajes italianos”, en: Obras completas. Ed. Aguilar, Madrid, 1951, t. III, p. 22.

8 Ibídem., p. 62.

9 R.P. Labat: Viajes a las islas de América. Selección y traducción de Francisco de Oraá. Casa de las Américas. Colección de Nuestros Países. Serie Rumbos, La Habana, 1979, p. 95.

10 Alejandro de Humboldt: Ensayo político sobre la isla de Cuba. Introducción por Fernando Ortiz. Colección de Libros Cubanos, Cultural S.A. La Habana, 1930, t. 1, pp. 106-107.

11 Alejandro de Humboldt: Diario. La Habana 1804. Estudio y presentación de Michael Zenske. Ed. Bachiller, Biblioteca Nacional “José Martí”, La Habana, s.f., p. 52.

12 Ibíd., p. 52.

13 Ibíd., pp: 75-76.

14 Ibíd., p. 76.

15 Francis Jameson: Cartas habaneras. La isla de Cuba vista por los extranjeros. Presentación y notas de Juan Pérez de la Riva. Separata de la Revista de la Biblioteca Nacional “José Martí”, año 57, no. 2 y 3, La Habana, 1966, p. 41.

16 Adrián del Valle: “Introducción”, en: Samuel Hazard: Cuba a pluma y lápiz. Cultural S. A. Colección de Libros Cubanos, La Habana. 1928, t. 1, p. XVI.

17 Ibíd., pp. 3-4.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder