La mujer sí tomó el cincel. La vanguardia escultórica femenina en la Cuba republicana

Si una manifestación artística de la Cuba republicana sufrió el embate de la censura castrista, fue la escultura hecha por mujeres.

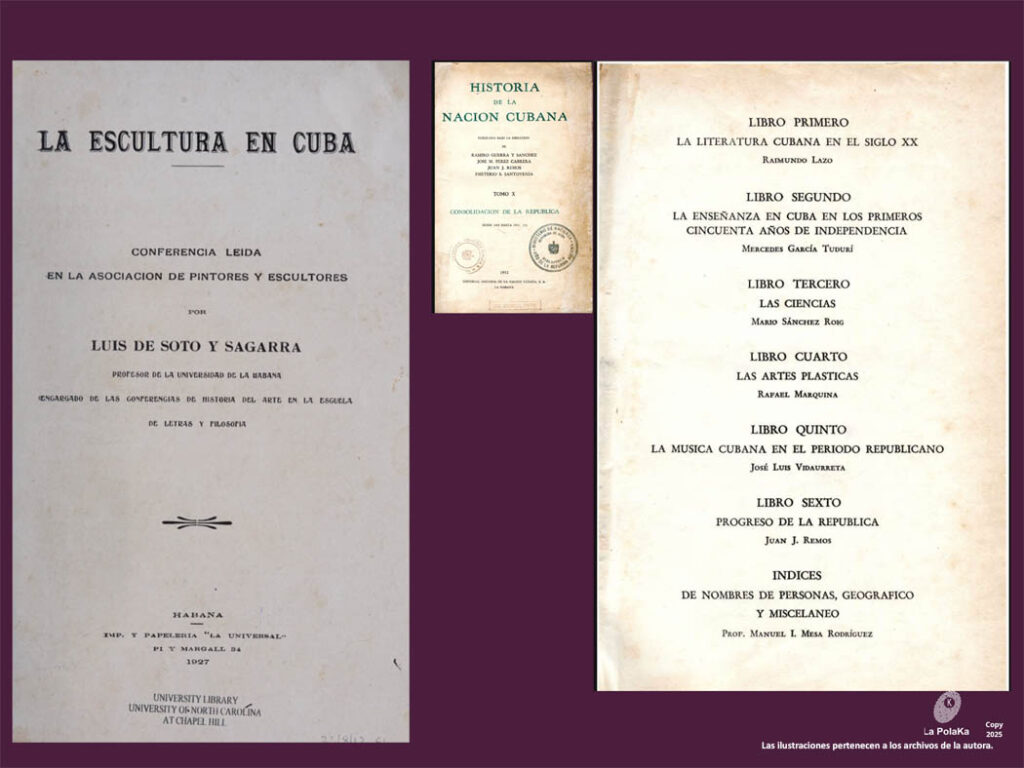

En un libro esencial, La escultura en Cuba, de 1927, el profesor Luis de Soto y Sagarra afirmaba:

Es notorio que nada o casi nada se ha escrito entre nosotros, de modo sistemático, acerca del tema sobre el que voy a hablaros. Datos dispersos, algunos recogidos a través de una conversación; cortas líneas escritas; pocas, poquísimas obras en nuestro Museo que ilustren este aspecto de la producción artística cubana, y la necesidad ineludible, hija de nuestra mocedad como pueblo, de hablar de los contemporáneos, algunos de los cuales son todavía romeros del ideal, camino de la gloria, que están aún en la búsqueda inquieta de su propia personalidad y cuya formación no ha llevado a cristalizar, en el tubo de ensayo del estudio, son circunstancias nada favorables, que a mí, como a otros, presentaba una vía sembrada de asperezas para ser emprendida con planta insegura y sin guía directora. Pero era, al propio tiempo, la tentación del sendero no trillado y una forma de ofrecer un aporte, aunque sea pequeño, a la obra de la cultura patria. Y con este acicate como estímulo y llevando en el pecho la paz del hombre de buena voluntad, sin alardes, pero ¡sin temores, emprendí la tarea!1

El borrador de la historiografía del arte cubano republicano desde 1959: ¿complicidad u oportunismo académico?

Cuando decidí abordar la escritura de este ensayo, a casi noventa y ocho años de pronunciarse y publicarse las palabras que lo encabezan, no pensé que encontraría un vacío tan grande de información ni que, al mismo tiempo, tendría en mis manos, intentando una búsqueda muchas veces desconcertante, la prueba más evidente de que si una manifestación artística de la Cuba republicana sufrió el embate de la censura castrista, fue precisamente el área de la escultura hecha por mujeres. Como nos alerta el profesor de profesores, Luis de Soto, ni en los finales de la década del 20, con una vanguardia bullendo y con mujeres escultoras ya, ni hoy, existen estudios hechos en Cuba con un análisis de la escultura que merezca el título de investigación, y que, si existieron ―como el realizado por Gladys Lauderman, sobre los principios y figuras de la escultura en Cuba―, fueron desclasificados y prohibidos en las aulas de los que nos formábamos como historiadores del arte en la Universidad de La Habana.

Debo reconocer que la escritura de estas páginas me provoca dolor y desesperanza, y aunque este ensayo pretenda abrir una línea de investigación sobre las grandes escultoras cubanas, sé también que, como otros libros que abordaron este tema, posiblemente este escrito analítico corra la misma suerte: ser obviados y tachados para que no lleguen nunca a las manos de quienes hoy, si es que eso ocurre, se forman en la enseñanza de la historia del arte cubano en la isla del vacío. Pero publicarlo en un espacio de libertad, y saber que puedo proseguir una investigación mucho más a fondo que ponga en su lugar y restituya a muchas artistas ni siquiera nombradas, me da, por otra parte, la tranquilidad de saber que investigadores y estudiosos como yo, y estudiantes fuera de Cuba, podrán entender, sin cortes, censuras ni omisiones, el verdadero texto de la historiografía cubana, ampliando sus miras y proponiéndoles la contribución de seguir investigando.

Conocer el desarrollo del arte internacional, del arte hecho por mujeres en las vanguardias artísticas, que avanzan desde 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial y, descubrir que desconoces por completo a un grupo reducido pero potente, en cuanto a la realización de obras de arte de tu país, genera una sensación de compromiso que se sienta sobre las bases del reconocimiento de que la Cuba republicana dio al mundo grandes artistas, se nutrió y aportó en eventos y concursos de gran calibre, en el ámbito nacional e internacional, y conquistó un lugar muy importante dentro de La Vanguardia cubana y más allá del Caribe, desplazándose de norte a sur y cruzando el océano. Todo esto, para quienes ejercemos la función de historiadores del arte, resulta cuando menos contraproducente. De ahí esta vocación de un grupo de ya no tan jóvenes investigadores, que nos formamos en las aulas cubanas, fundamentalmente a partir de 1980, de volver atrás y revisar ahora ―desde la base de años de investigación, y desde un conocimiento más profundo del arte y su desarrollo― todas aquellas fuentes que fueron censuradas, al igual que las artistas, teniendo en cuenta que sobre escultura sí se escribió en Cuba.

El libro de Gladys Lauderman, fechado en 1951, hace un amplio recorrido sobre el desarrollo de la escultura cubana y sus métodos. Pero también incluye dentro de las más vanguardistas a un número de mujeres, cuyas obras, que aparecen ilustradas en el libro, conformaron, junto con sus colegas hombres, un panorama muy enriquecedor.

El libro de Gladys Lauderman, el de Anita Arroyo sobre las artes industriales en Cuba, de 1943, y el de Dolores de la Torriente sobre el desarrollo de las artes plásticas en Cuba, de 1954, fueron excluidos de las bibliotecas a la que asistíamos los alumnos de historia del arte, y los nombres de las dos primeras mujeres, y la mención de la tercera ―para todos cariñosamente, Loló― como autora de un libro sobre las artes plásticas cubanas, fueron borrados y jamás mencionados, ni en manuales, ni en libros, ni en las propias aulas por los profesores que impartían las asignaturas relacionadas con el arte cubano. Estas mujeres merecen, por demás, un estudio aparte dentro de las historiadoras del arte cubano. Es más, no se reeditaron nunca y los que hoy tenemos la suerte de poseerlos, hemos pagado grandes sumas a aquellos que se dedican al expolio y el lucro de todo lo que signifique arte cubano.

He de decir que estas tres mujeres fueron alumnas de uno de los mayores estudiosos y profesores de la historia del arte universal y cubana, Luis de Soto y Sagarra. La sorpresa es mayúscula cuando descubro un libro escrito por ese profesor emérito, titulado nada más y nada menos que La escultura en Cuba, de 1927, publicado en La Habana a raíz de una conferencia del mismo nombre, en la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana. Tampoco ese libro fue jamás reeditado, ni visto en librerías, en bibliotecas, ni en ninguno de los lugares tan deficientes que nos tocaba consultar, y mucho menos se lo incluyó en aquellos manuales tan al uso, al menos en mi época de estudiante, donde sí se señalaban nombres de artistas, pero al etiquetarlos como traidores a la patria, pasaban a ser al momento omitidos del siguiente párrafo. Así se desarrolló la enseñanza del arte cubano desde 1959 hasta al menos 1994, año en que me licencié. Por exestudiantes posteriores a mí, sé que todo fue de mal en peor, y quedó siempre en manos de los funcionarios que ejercían la enseñanza, hacer cualquier aportación o, a conveniencia, traer a colación grandes estudios sobre lo que ellos omitían en clase.

Y en este mundo de solapar, excluir, retomar y manipular es que se ha construido la historia del arte cubano, y en particular, la del arte republicano, coto privado de investigadores institucionales que en muchísimos casos usan hasta las tesinas de los alumnos, y sus herramientas de investigación, como parte de sus propios trabajos, eso sí, encausándolos por lo más trillado, y prohibiendo cualquier descubrimiento, que en unos años ellos publicaran. En el caso de la escultura, y en especial la hecha por mujeres, son verdaderamente áridos y cuestionables los textos y las publicaciones a saltos de mata.

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, por la cantidad de tiempo que he consumido en la búsqueda de información, que si bien las universidades internacionales abren sus fondos, así como los museos y las instituciones, a los investigadores que acrediten con su trabajo dicha función, las instituciones cubanas bloquean permanentemente el acceso a materiales de estudio, a la lectura online de documentos y a la posibilidad, como en el caso del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, de consultar documentos, catálogos. No digitalizan la documentación para consulta de los que estamos fuera, e incluso no se proponen una comercialización electrónica de estos materiales, con lo cual, a quienes no podemos volver a nuestra patria, se nos hace imposible adquirirlos.

Sólo el repositorio de la Oficina del Historiador de la Ciudad, OHC, en La Habana, ofrece, aunque controlada, la oportunidad de consultar algún material. Sin embargo, son fundamentalmente las universidades de Estados Unidos las que mejores fondos tienen y ponen a disposición de los investigadores; el Archivo de Internet que te permite sacar en préstamos y leer en pantalla algunos libros, y principalmente la Universidad Internacional de la Florida, además de algunas universidades europeas, como la Complutense de Madrid y la Sorbona en París. Existen múltiples archivos digitalizados y accesibles en instituciones culturales de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con materiales pertenecientes a Cuba, pero que la propia Cuba no deja consultar en sus archivos.

Dicho esto, considero que ninguna institución o universidad cubana, excepto la OHC, puede reclamar algún tipo de crédito en los trabajos de investigación de todos los que un día decidimos embarcarnos en un exilio difícil, pero al mismo tiempo próspero en libertad, para poder acceder y trabajar desde una lectura objetiva y justa, en mi caso, del arte cubano, la cultura y las artistas, que aunque escondidas en los claustros universitarios de Cuba, salen a la luz en archivos personales e institucionales del mundo. Mi agradecimiento a todos aquellos que nos ofrecen la oportunidad de investigar y renacer.

He asumido como un reto la escritura de este ensayo, como hizo Luis de Soto en aquellos años de nuestra República, no sin antes precisar todas estas cuestiones y algunas otras que desarrollaré en el avance de este estudio corto y preliminar.

Guillermina Lázaro, primer paso a las republicanas

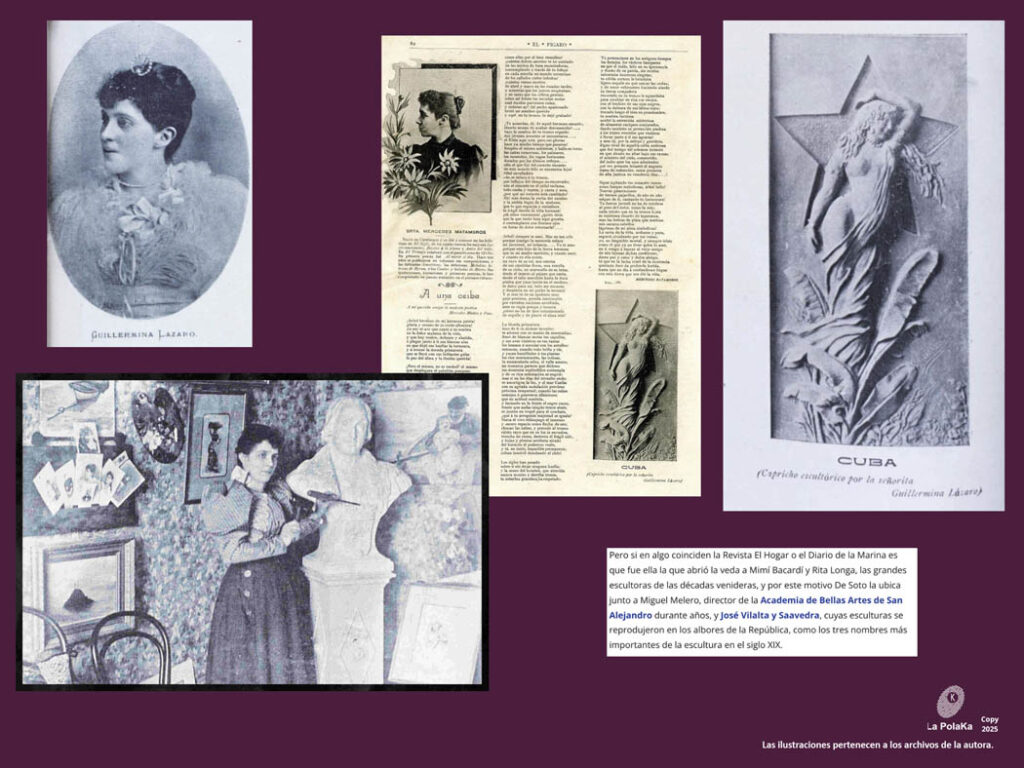

La primera mención de una mujer escultora la hace Luis de Soto y Sagarra, en 1927, en el libro ya mencionado, y la introduce, tal como podría introducirla yo al plantearme esta arqueológica investigación:

La primera mujer que ha cultivado en Cuba la escultura fue Guillermina Lázaro. Pocos datos he podido encontrar en relación con su labor artística; mas, por fortuna, en el número de la revista El Fígaro dedicado a “La mujer en Cuba”, número que vio la luz en fecha inolvidable de nuestra historia patria, el 24 de febrero de 1895, aparece una carta contentiva de noticias, llenas de interés, referentes a la artista que la suscribe.2

La citada misiva aparece en el propio libro:

Señores redactores de El Fígaro, muy señores míos: Lo único que deseo consignar al pie de mi retrato es que el primer monumento escultórico que la mano de la mujer ha levantado en este suelo, es obra mía; otra mujer levantará el mejor, yo levanté el primero. Me refiero al “Colón” que hice por encargo del Ayuntamiento de Cienfuegos y en cuya plaza o parque existe. Después de esto, si algo más quieren ustedes decir, digan que procedo de la Escuela de Artes de Madrid y que mis maestros de escultura fueron el Sr. Molinelly y la señorita Frances; de dibujo y pintura Madrazo, Lozano, Rincón, Aznar, La Plaza, Acevedo y Calzada; he obtenido por oposición quince grandes diplomas (era la más alta distinción); en la exposición universal de Barcelona me premiaron un jarrón estilo Luis XVI. En pintura mi especialidad es la acuarela; también pinto al óleo asuntos religiosos, paisajes y cuadros de costumbres; sigo la escuela moderna. La figura alegórica que me hacen ustedes el honor de publicar representa la Libertad de Cuba. No les doy más datos, ni les envío más fotografías de obras mías, porque siendo yo la más insignificante, no es justo que periódico de la importancia de El Fígaro tenga que concederme aún más espacio. Lo que se diga de mí quisiera que cupiera en muy poquito, pues como de un lugar tan prestigioso se trata, considero el honor que se me hace muy superior a mis merecimientos. Le suplico un rengloncito para mi busto a Montoro; no lo merece la autora, pero sí el original. Reciban ustedes la expresión del agradecimiento de s. s. s. q. b. s. m., Guillermina Lázaro.3

Un dato interesante, por saber que este tipo de temática estaba de moda a fines del siglo XIX, es al que ella alude en su carta. Y es cierto que a principios de 1883 la artista emplazó en Cienfuegos un busto de Colón,4 que desde el año anterior le había encargado el Ayuntamiento a un costo de 50 pesos oro. Más el reclamado por ella, busto de Montoro, al que sin duda estaba orgullosa de homenajear. De Guillermina no existen, por cierto, datos que acrediten su nacimiento en Madrid, su llegada a Cuba y su fallecimiento. Realmente, aparte de lo dicho, no existe dato fechado alguno.

La figura alegórica a que hace referencia en la carta, es un relieve representando a Cuba. De un platanal emerge un busto de mujer semidesnuda, con los cabellos sueltos, sirviéndole como fondo una estrella de cinco puntas que, como una especie de aureola, rodea a la figura femenina; obra de la que Soto dice que tiene más valor histórico que artístico. No obstante, es la propia artista quien se presenta en un medio periódico de amplia circulación. Y, sin coincidir con Soto, creo que el conjunto tiene la originalidad de mostrar el lado femenino de la libertad, haciéndolo a partir del símbolo, y eso la dota de una gran gracia formal y la sutileza de una obra, cuando menos, muy elaborada.

Es curioso que, siendo Cienfuegos cuna de una masonería cubana de alta prestancia, por los intelectuales vinculados a ella, sobre todo a la logia Fernandina de Jagua, y sabiendo que el símbolo de la estrella de cinco puntas es un referente fuerte de la logia masónica, sobre todo en la cubana, tanto que será uno de los símbolos de la bandera nacional, que atañe a la libertad, así como la imagen de la mujer, simbólicamente, en una de sus aristas, la viuda que protege y aúna a sus hijos libres, aparezcan estos elementos en la escultura alegórica de Guillermina. El manejo de la simplicidad y el símbolo hacen aún más interesante y dan una cualitativa belleza escultórica al conjunto, al tiempo que también se convierte en una obra que rompe la estrechez del canon académico imperante, intentando algo personal y audaz.

“Guillermina Lázaro fue la primera escultora cubana y la que levantó el cincel sin miedo, abriendo sin duda un camino hacia libertades artísticas y sociales.”

Es a través de una publicación cienfueguera digital y un escueto artículo, donde logramos averiguar algunos datos relativos a la época, más que a Guillermina, de quien todo queda dicho por ella misma y por el comentario de Luis de Soto. Dice el periodista:

Hacia 1883 la escultura española no tiene la misma influencia sobre el devenir artístico de la Isla. Es el momento en que surgen los primeros nombres de escultores cubanos (graduados de San Alejandro en su mayoría o academias europeas) y otras opciones de mercado, provenientes con mucha frecuencia de Italia. Justo, por primera vez, un criollo, Miguel Melero Rodríguez (1836-1907), asume la dirección de la principal academia cubana de las artes visuales. Asimismo, un nuevo espíritu antiespañol se forja en la colonia, al tiempo que se convencen los locales que es posible el “autoabastecimiento” en las bellas artes (incluyendo los ofrecimientos de los hispanos arraigados). En medio de estos denuedos por construir un arte nacional aparece, sin embargo, la desconocida Guillermina Lázaro, primera mujer que concibe una escultura en Cuba.5

El papel de Guillermina y su autodeterminación radical como mujer de darse a conocer, la convierten en una artista singular en su época, en una mujer que se autoevalúa y se define como artista, siendo dentro de la isla un caso paradigmático en estos comienzos. Con respecto al momento histórico en que Guillermina se alza como escultora, por conocido e investigado, nos sorprende la valentía y la ruptura social que la escultora decimonónica plantea, hablando con auténtica valoración de su trabajo, en un mundo donde este tipo de gesto podría parecer una desobediencia al canon pasivo femenino. Con lo cual, diríamos que no sólo Guillermina es la primera escultora cubana conocida, sino que el reconocimiento que ella hace de su obra, de su puño y letra, la coloca en un punto de rebeldía con respecto al papel discriminatorio que ejercía el mundo escultórico hacia las mujeres. Es decir, fue la primera escultora y la que levantó el cincel sin miedo, abriendo sin duda un camino hacia libertades artísticas y sociales de la propia manifestación.

Podríamos decir que sabemos más de ella, por su propia carta y, sobre todo, por Luis de Soto, que tuvo la minuciosidad de incluirla en su libro, aunque, después del 1959, discípulos suyos y profesores ahora, que formaban a los nuevos docentes, no tuvieron en cuenta a esta escultora, que no aparece referenciada por historiador del arte alguno, ni en investigaciones, ni en tesis dedicadas en exclusivo al desarrollo de la escultura cubana del periodo. Sin embargo, antes, en 1952, Ramiro Guerra, en el tomo X de su Historia de la Nación Cubana,6 dejó que un intelectual republicano, Rafael Marquina, la trajera a colación.

Podríamos decir que, en resumen, la primera escultora consta en el libro de Soto, y que Marquina la referencia en su repaso de las manifestaciones plásticas cubanas. Pero su existencia se corrobora por sus propias palabras, haciendo quizás, el primer texto autorreferencial, donde una mujer en Cuba se reconoce a sí misma como artista y promociona su trabajo en la prensa. Además de la publicación en El Fígaro, que, por cierto, parece más un boceto de entrevista que una carta, otras publicaciones, como la Revista El Hogar o el Diario de la Marina, coinciden en que fue ella quien abrió el camino a Mimí Bacardí y Rita Longa, las grandes escultoras de las décadas venideras.

Por este motivo, Luis de Soto la ubica junto a Miguel Melero, director de la Academia de Bellas Artes San Alejandro durante años, y José Vilalta y Saavedra, cuyas esculturas se reprodujeron en los albores de la República, como los tres nombres más importantes de la escultura en el siglo XIX. Las universidades de la dictadura, con supina ignorancia, la omitieron, eliminando la recomendación juiciosa y vivencial de quien fuera uno de los ilustres impulsores de los estudios de la historia del arte en Cuba y quien, junto a Dihigo, fundara el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana.

De esculpidas a escultoras. Esa República nuestra

Isabel Chapotín, la escultora esencial

Isabel Chapotín Jiménez (1880-1964), rescatada en el acápite dedicado a la Academia San Alejandro, en mi estudio de investigación, que dio como resultado final el libro Perpetuas Desahuciadas, está indisolublemente unida al desarrollo de la escultura en Cuba. Es curioso que cuando se busca información sobre la que se considera en la isla la más grande de las escultoras cubanas, Rita Longa, automáticamente aparece su nombre relacionado con Isabel. Y es que esta profesora formó a muchas de las que tiempo después se convertirían no sólo en escultoras, sino también en artistas de otras manifestaciones.

Escultora distinguida y luchadora incansable por la introducción de sus métodos pedagógicos en la Escuela Pública cubana, implicada su familia en la Guerra de Independencia, Isabel emigró con sus padres, en 1895, a los Estados Unidos, donde permaneció hasta el fin de la contienda emancipadora. A su regreso a Cuba, realizó varios viajes a Europa, ingresando como alumna en 1914 en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro, donde cursó sus estudios de arte. En 1924 hizo, en los Estados Unidos, estudios de especialización en la Columbia University y en la Arts Students League de Nueva York.

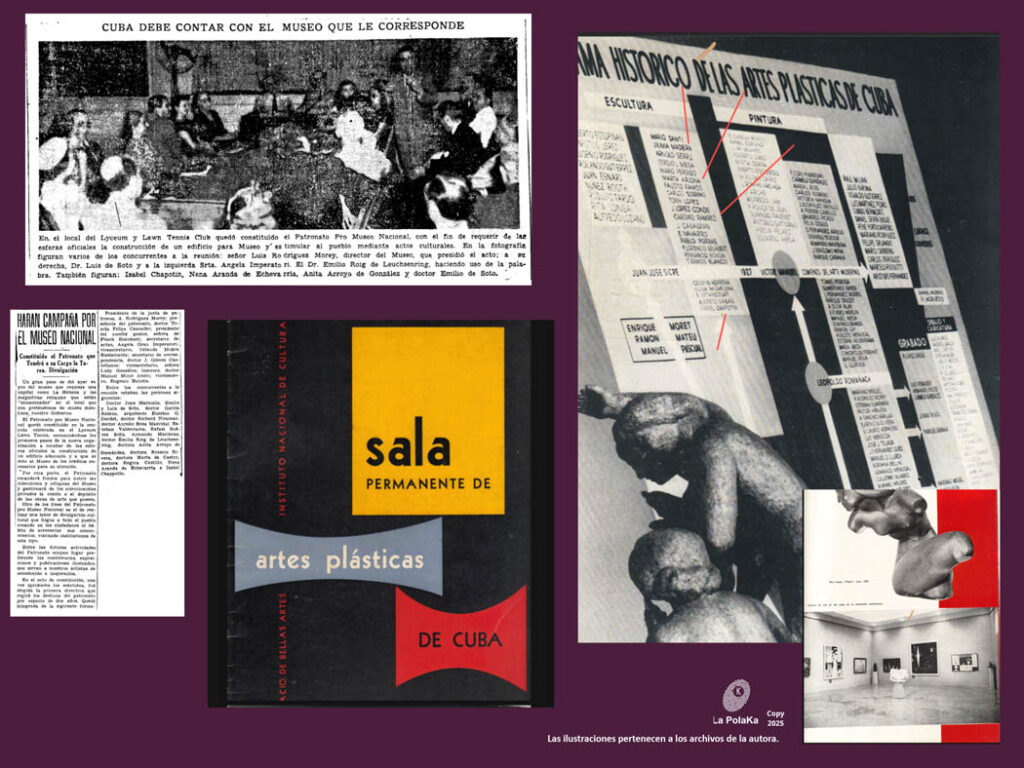

Escultora ya, en julio de 1932 ocupó la cátedra de Profesor Auxiliar de Dibujo Elemental, sirviendo después, las de Escultura y Modelado Decorativo, hasta que en 1936 pasó a ocupar, como Profesora Titular, la cátedra de Modelado Ornamental en la Escuela Elemental de Artes Plásticas Anexa a San Alejandro. Aparte de las labores de su cátedra, tomó parte en varios cursillos organizados por el Ministerio de Educación, contribuyendo a la difusión de la enseñanza artística en Cuba. Mantuvo en la Sociedad Lyceum, donde también expuso en varias ocasiones, desde 1930, una clase permanente de Talla Directa, siendo al mismo tiempo profesora de la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana, desde 1945, en la cátedra de Dibujo. También concurrió a muchas exposiciones nacionales.

El año 1935 marca un hito en la vida de la artista. En enero realiza una Exposición Personal en el Lyceum. En febrero expone en el Primer Salón Nacional de Pintura y Escultura junto a destacados creadores como Amelia Peláez, Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Fidelio Ponce y otros. En abril es nombrada Profesora Titular de Modelado Ornamental y en octubre publica un artículo en la revista El Espectador Habanero, “Las Escuelas de Arte Cubano”, donde recalca la importancia de una educación artística desde la infancia, para que se forme la sensibilidad, la destreza y se proyecte a temprana edad el talento de muchos de los que serán los futuros hacedores de un arte nacional y representativo. En 1948 sustituye al profesor Mariano Santi en la clase de Modelado Elemental de Bajorrelieve y Estatuarias en la sesión nocturna. En 1949 participa en la Exposición La Mujer en la Plástica Cubana en el Lyceum.

“Isabel Chapotín está indisolublemente unida al desarrollo de la escultura en Cuba.”

Sus esculturas más conocidas son: La Esclava, Maternidad, Rumba, Hambre, Cabeza de Estudios y otras. Viajó por España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Austria, Estados Unidos, México y Canadá. Le fue impuesta, el 10 de octubre de 1950, la Gran Cruz de Carlos Manuel de Céspedes, a petición de sus alumnos de la Sociedad Lyceum al gobierno de la República.

Pero, siendo una mujer, con un puesto eminentísimo en la enseñanza de una manifestación alejada a las mujeres, escultora ella misma y premiada en concursos, que viajó para perfeccionar su hacer y para introducir nuevas formas en la enseñanza artística escultórica, me sorprendió y me sigue sorprendiendo que no exista estudio alguno sobre su labor y su obra. Es más, resulta imposible tener imágenes de las obras mencionadas, ni siquiera en el más reciente catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Es sorprendente que, habiendo sido su alumna, Rita Longa, presidenta de CODEMA ―centro que se fundó en Cuba, para el desarrollo, estudio y promoción de la escultura monumentaria―, jamás le haya dedicado a su profesora ni un estudio. Ni siquiera haya propiciado que la figura de Isabel Chapotín como profesora de escultura fuera debidamente reconocida.

Preguntémonos: ¿si Chapotín es de esas artistas y profesoras que crearon la generación de escultores vanguardistas de la década del cuarenta, incluida Rita Longa, aunque no la única, por qué no se ha hecho un estudio sobre ella ni se han expuesto sus obras? Creo que la razón estriba en un detalle singular. Su familia estuvo vinculada a la Guerra de Independencia de 1895. Ella y su familia tienen que salir del país hacia Estados Unidos, porque su cuñado, el Dr. O’Farrill, salva la vida del hijo de un oficial del ejército español y este, en agradecimiento, les avisa de que van a ser detenidos. Otro detalle para obviarla es que varios presidentes republicanos admiraron su trabajo y propiciaron las condiciones para que pudiera ejercer su novedosa pedagogía, entre ellos, Alfredo Zayas. Por otra parte, el susodicho traidor que salvó una vida porque era médico, fue el primer alcalde de La Habana durante el mandato de Tomás Estrada Palma, el Dr. Juan Ramón O’Farrill.

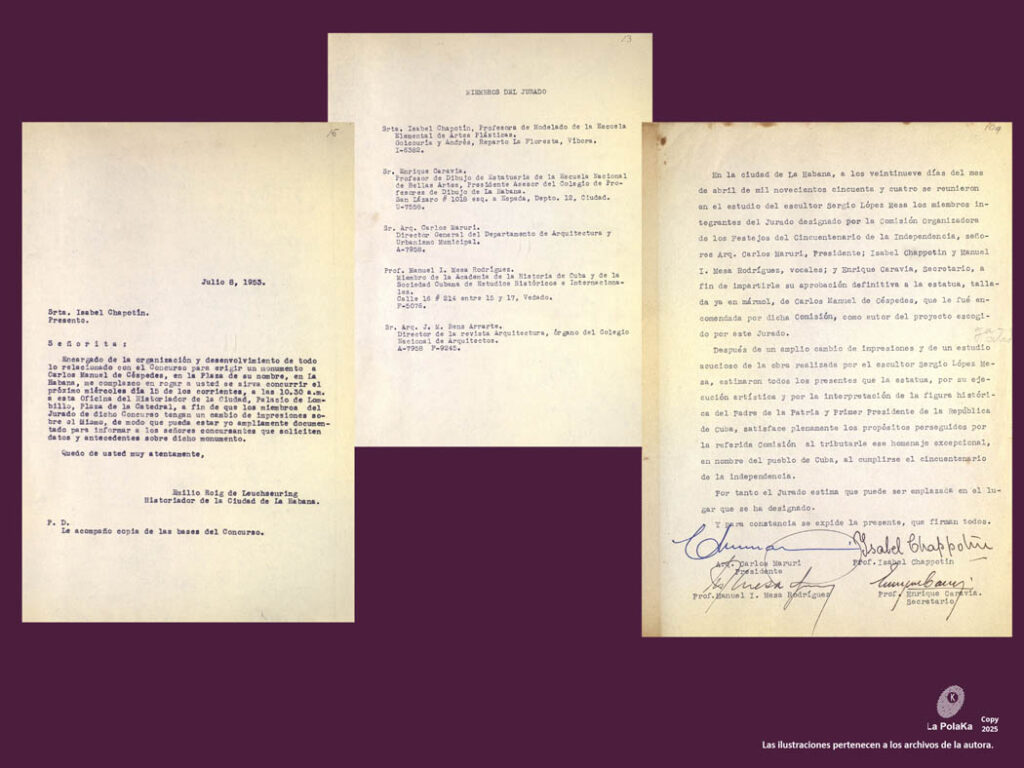

En otro orden de cosas, buscando entre archivos, he localizado documentos valiosos para ratificar la importancia de Isabel como escultora, formadora de escultores y con un dominio visual del buen hacer en esta manifestación. Cuando el primer historiador de la Ciudad de La Habana, el Doctor Emilio Roig de Leuchsenring quiso llevar adelante un proyecto que se discutió mucho, que era simplemente que la Ciudad de La Habana rindiera tributo a Carlos Manuel de Céspedes, con un monumento en el centro de la Plaza de Armas, con el cual homenajear al Padre de la Patria e iniciador de las luchas por la independencia, convocó a un concurso e invitó a Isabel Chapotín no como escultora, sino como jurado, junto al historiador Manuel Isaías Meza Rodríguez, el arquitecto José María Bens Arrate, el ingeniero Carlos Maruri y el pintor Enrique Caravia Montenegro. La carta, el acta del jurado y la firma de Chapotín en la decisión final de conceder el premio al proyecto de obra del escultor y profesor Sergio López Meza, figuran entre los documentos hallados.

Entonces, ¿es Isabel Chapotín una escultora importante, premiada, valorada y consultada en la República? La respuesta es sí. ¿Se menciona o valora su obra pos-1959? No. Ni siquiera se considera que, por haber sido profesora de tantos buenos escultores, y de la única escultora valorada en los estudios de la escultura cubana ―la ya mencionada Rita Longa―, debería figurar como un antecedente fundamental y a tener en cuenta para un estudio serio y profundo. De hecho, repito, no existe ―al menos no he podido localizar desde 1998― ninguna obra de Isabel Chapotín. Únicamente un catálogo del Museo Nacional, del año 1955, donde figura su nombre dentro de la colección permanente. Pero en eso consiste la historia de nuestra república artística: sólo quedan los que se quedan al servicio de lo oportuno y parece que salen de la nada.

La gran sombra de Rita Longa: tres escultoras, y un detalle

Si en este ensayo pretendiera demeritar la obra de Rita Longa (1912-2000), sería incoherente en todos los sentidos. Primero, porque considero a la escultora y su obra como un fiel testimonio de que las mujeres en las artes plásticas y visuales cubanas han jugado un papel de primerísima importancia en la consolidación de nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer y se han anticipado a su tiempo, y ―como es el caso de Rita― se han enfrentado, además, a los más altos prejuicios y obstáculos para ganarse el lugar que merecen junto a sus compañeros más vanguardistas. Segundo, porque ni siquiera Rita, a quien se privilegió con el epíteto de “la más grande escultora cubana”, ha sido objeto de un texto o un catálogo razonado que aborde su vida y su obra pormenorizadamente. Y tercero, porque por estas razones aparece destacada en mi investigación de grado y después ampliada en el libro Perpetuas Desahuciadas.

Realmente, la gran sombra que ejerció Rita sobre las escultoras cubanas fue proyectada, menos por ella, y más por quienes radicaron en ella el único ejemplo de escultora cubana. Esto, por supuesto, no quita un gran valor vanguardista a su obra, pero vuelve a crear por parte de esos que se aferran a puestos, titularidades y cátedras, la fractura y el no entendimiento de por qué no existieron, antes y durante, otras escultoras; cosa que, como vengo demostrando ―con el apoyo de quienes sí eran verdaderos historiadores del arte cubano―, es falsa. He de decir que ella nunca organizó una exposición, desde su pedestal de CODEMA, para rendir homenaje a su predecesora, a su maestra, ni a sus compañeras. Tampoco esos eruditos de la línea discontinua hicieron nada para impulsarlo. Teniendo además en cuenta que posiblemente el 90 por ciento de las docentes del departamento de Historia del Arte eran mujeres, realmente es delirante que fueran omitidas de los programas el resto de las escultoras.

Rita Longa, y seré breve, pues otras deben ocupar espacio y ser reconocidas, inicia su carrera artística en la década del treinta, pero logra su inserción en el circuito plástico una década después, alzándose a la altura de los mejores escultores cubanos de la década del cuarenta y sumándose de lleno a la renovación modernista que había iniciado la pintura en 1927. Fue autodidacta, y aunque admiraba la obra de escultores contemporáneos isleños como Sicre, luchó por alejarse del modelo académico. Su obra fue desde el inicio ajena a la retórica que impregnaba casi toda la realidad escultórica insular. Dio movimiento, dinámica y ritmo, persuadida de que su búsqueda estaba precisamente en dotar sus creaciones de cierta respiración vitalista, de ideas que fluían por cada pliegue pétreo, convirtiendo sus piezas en vibrantes monólogos sobre la condición humana y su realidad más cercana.

“Rita Longa se colocó entre las figuras cimeras del modernismo cubano y fue la escultora vanguardista por excelencia.”

Así, toda la obra de Rita, si la recorremos como un conjunto, como el texto de su vida, emana antiacademicismo, ruptura, desarrollo ascendente hacia la purificación y estilización tan buscada y finalmente lograda. Se colocó entre las figuras cimeras del modernismo cubano y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que fue la escultora vanguardista por excelencia. Sin embargo, después del triunfo castrista, fue apegándose a la apología comunista hasta ocupar un cargo oficial en un centro dedicado al desarrollo de la escultura monumentaria, donde estas loas se hicieron visibles por todos sitios, llegando a fragilizar el desarrollo de este tipo de escultura y, también, la escultura llamada de salón, donde la artista había realizado entre los años 40 y 50 grandes piezas, y donde dio presencia a la erótica de la figura femenina. Terminó convirtiéndose en aquello de lo que había huido, para realizar y patrocinar la parte más indigna de la creación de lo isleño: la de una dictadura que hasta hoy convierte en amoral todo lo que toca, que anuló la nación y cualquier otro concepto de integridad, para instaurar omisiones, silencios y complicidades, formando adeptos hasta para enseñar.

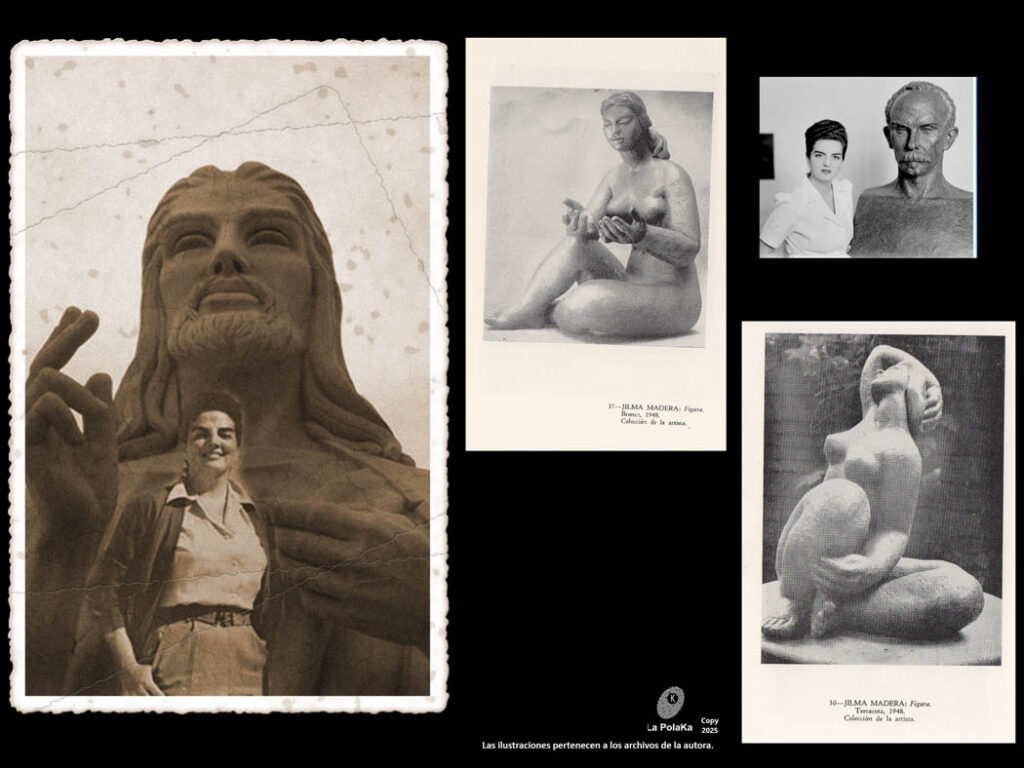

Jilma Madera, fiel al arte de callar y esculpir

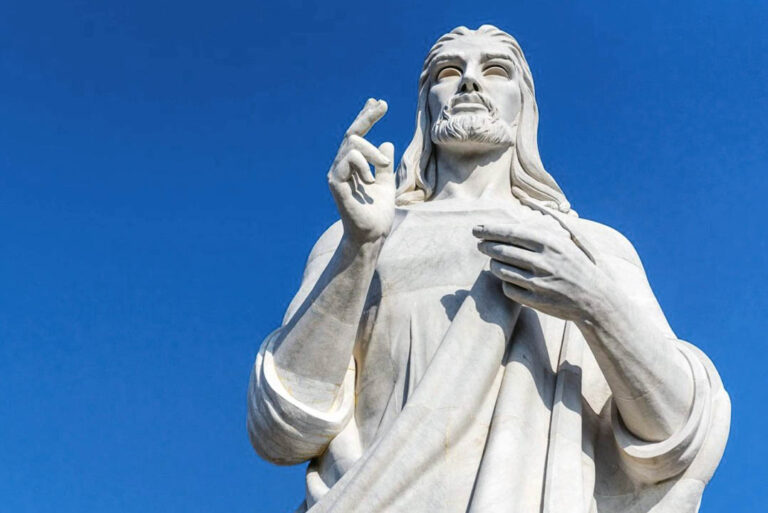

La escultura que preside la entrada a la Ciudad de La Habana, el llamado Cristo de la ciudad, fue esculpido íntegramente por una mujer: Jilma Madera. Una escultora de la que Rafael Marquina, en 1952, en el libro antes citado, comenta e introduce a la escultora tal y como sigue:

El caso de Jilma Madera, muy digno de elogioso subrayamiento, parece testificar un asentamiento cuya madurez está produciendo muy bellos frutos. Podría quizá hablarse ante sus obras de un neoclasicismo, de un modo de entender y plasmar con fuerza vigorosa, con recio trazo, con vigor seguro, una estilización de formas capaz de darle espíritu a la materia. Algunas figuras suyas en terracota, bellas en su audacia breve, son definitivas. El sumo acierto del ritmo se acentúa valientemente con el recio estilo de una gracia que se afirma en reciedumbre.7

Sin embargo, Jilma pasó por los manuales y las clases de arte republicanos como escultora menor. Bajo el subtexto de otras escultoras del periodo, nombraron y mencionaron, sin análisis alguno, la escultura colosal del Cristo y el busto de Martí enclavado en la cima del pico Turquino, punto más alto de Cuba, en la región Oriental de la isla. Sin embargo, la temática del primero, totalmente obviada de el arte cubano en cuanto a referencia, sólo produjo unos datos del material y la altura, pudiendo haber realizado una visita al maravilloso monumento y dar una clase in situ. Pero era más importante dedicar una clase al Martí de la Plaza Cívica, que escultóricamente no deja de tener importancia, pero a esas alturas era ya un símbolo del mal sangriento y de la ideología comunista, por lo cual dejó de ser el proyecto escultórico ganador del excelente escultor Juan José Sicre, uno de nuestros artistas más vanguardistas de la República, para convertirse en la representación de que todo lo demás sería negado.

Todo esto resulta verdaderamente siniestro, sabiendo que Jilma Madera, nacida en San Cristóbal, antiguamente municipio de Pinar del Rio, hoy de Artemisa, en 1915, laboró y vivió en Cuba, en 1940 se radicó en la barriada de Lawton, Ciudad de La Habana, hasta su muerte en el año 2000, afectada desde 1961 de glaucoma, cosa que no le impidió seguir esculpiendo. Y no verá reconocida su obra en vida. Será en el 2003, cuando el municipio de San Cristóbal, en Artemisa, empiece a crear un proyecto museístico para exponer de forma permanente prototipos de obras y unas pocas esculturas de pequeño formato, 400 fotografías de la artista, objetos personales, documentos y demás.

En estas obras de pequeño formato o esculturas de salón, Jilma desplegó su talento, que la sumó a las corrientes vanguardistas de su tiempo y a la participación en múltiples exposiciones nacionales, dónde compartió espacio con Rita, con la otra escultora del momento, Marta Arjona, con Emma Ordoqui, Caridad Ramírez, así como con colegas escultores de esa vanguardia que se extendía a los 40 y 50 de las artes visuales cubanas.

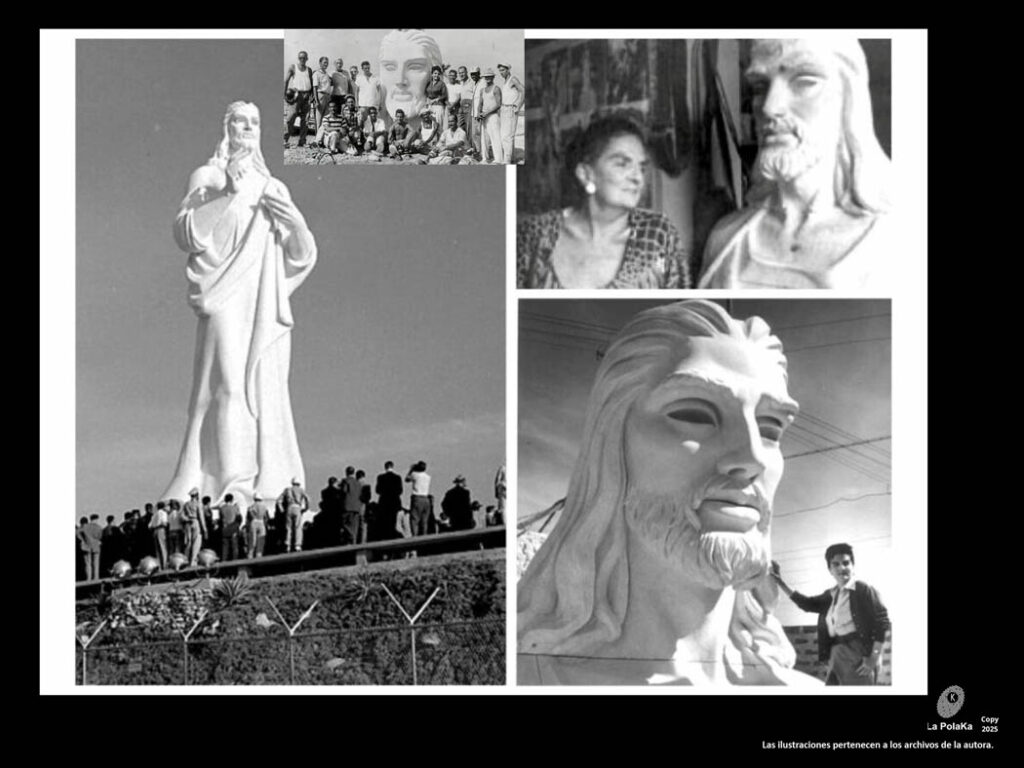

Su escultura de pequeño formato fue una muestra de su hacer con los lenguajes de la vanguardia histórica internacional, tanto en forma, selección, uso y manejo de los materiales, como en temática, cuya tendencia se apegaba muchísimo al abstraccionismo menos canónico. Sin embargo, su Cristo de 24 metros de altura, también conllevó una experimentación y un conocimiento extraordinario del arte escultórico. Primero, se retó a dominar un material que nunca había usado y que era de una complejísima ejecución en el cuidado del bloque, pues era una piedra cara.

En la búsqueda de publicaciones periódicas, encontramos que fue la BBC, la cadena de prensa de la época que se mantenía más fiel a su ética periodística, la que mejor reseñó en sus páginas el acontecimiento, no por el alto de la pieza, pues existían algunas mayores, si no por el hecho de ser Jilma la única mujer que se atrevió a cincelar, en mármoles blancos de Carrara, una obra de tal envergadura, una escultura que talló al completo y que se cortó para ser trasladada desde Europa hasta su emplazamiento en La Habana. Por sólo eso, debía aparecer en primera plana de la prensa mundial, como un récord absoluto que aún está invicto en el universo de las artes plásticas de Cuba y del mundo. Sin embargo, recalco, ninguno de estos datos fue siquiera esbozado en nuestros manuales académicos, ni en nuestras aulas de enseñanza.

He revisado en mis archivos algunos pequeños párrafos y notas, muy posteriores a su muerte, escritos precisamente por el desinterés que los estudiosos y profesores dedicados a la escultura han mostrado ante las obras de Jilma. La propia artista siempre precisaba que más que, el tamaño del Cristo, había que tener en cuenta la dificultad de esculpir en piedra de Carrara blanca y, sobre todo, incidir en la técnica que usó, es decir, esculpir al hueso, que no era una práctica muy utilizada en la época, y mucho menos que existieran en el país otras obras trabajadas del mismo modo.

Buscando en otras ciudades del mundo la misma imagen del Cristo, y la hechura de estas, encontré que ninguna estaba esculpida con dicha técnica, más bien usaban hormigón armado, bloques de cemento, concreto o prefabricados in situ, es decir nada que ver con la artisticidad y el reto escultórico del de La Habana, y jamás se hacía alusión a esta técnica, a esa forma de trabajar la arcilla, como solía afirmar Jilma, siempre que hablaban de su magnífica escultura y las dificultades técnicas.

En una explicación rápida, ponemos en vista lo que hace fe: La artista cubana viajó a Italia y permaneció allí cerca de dos años. La inmensa figura de mármol blanco se logró formar con 12 estratos horizontales y 67 piezas armadas adecuadamente en el interior, utilizando 600 toneladas de material. Su terminación exigió 12 meses de trabajo. Después la travesía con el Cristo en pedazos, luego de ser bendecido en piezas por el papa Pío XII. El barco, con las piezas o partes de la formidable escultura, zarpó del poblado de Marina di Carrara a mediados de 1958. El montaje empezó a principios de septiembre, con la ayuda de 17 hombres y una moderna grúa. Ya en La Habana, se montó sobre una base de tres metros de profundidad, en cuyo centro se construyó la necesaria armazón en el torso de la figura, insertada en gruesa viga de acero hasta la cabeza del Cristo. Cada fracción de mármol se ató con tensores también de acero a la estructura central de la escultura. Y para propiciar más altura, pues se veían los trampantojos esculturales que la artista empleó, con una visión real de desproporción, una vez puesta, la escultora ordenó bajarla y construir una plataforma con la elevación necesaria, para que pudiera verse, por efecto calculado, proporcional desde todos los puntos de vista.

“Jilma Madera fue la única mujer que se atrevió a cincelar, en mármoles blancos de Carrara, una obra de tal envergadura.”

Un dato visible de diferenciación es que, siendo su escultura más pequeña que otras en distintas latitudes o países, se diferencia de ellas en un detalle sumamente efectivo, al aportar una nueva visión indiscutiblemente más artística, que dificultaba el proceso, haciendo un reto el desarrollo de su boceto de obra y su ejecución. El Cristo de Jilma Madera no tiene los brazos extendidos, como sí lo presentan de esa manera el de Río de Janeiro (Brasil), el de Lubango (Angola) y el Lisboa (Portugal). La autora apeló a razones estéticas y simbólicas para no esculpir a Jesucristo con los brazos abiertos: prefirió la visualidad de recibir al visitante, creyente o no, con la intensa fuerza de su mirada y con la mano en el corazón, como símbolo de amor.

Existe un dato, de los muchos que podríamos seguir dando sobre esta magnífica y ciclópea talla, dato cuya absoluta certeza se envuelve en leyenda, pero que debe tener su base cierta, pues al final de sus días, sufriendo el desamparo de un país que la olvidó, y mientras en su casa, en el municipio habanero de Diez de Octubre, se deshacía de valiosos objetos para sobrevivir a la falta de todo, tenía por costumbre, además de reír abiertamente, contar recuerdos sobre algunas de sus obras. Este punto, importante para mí, es el de las cuencas vacías del Cristo habanero.

Lo más apegado a la realidad, porque hay datos verificables, es decir que Jilma era una mujer bella y una notable artista, a quien, según se dice, enamoraron desde monarcas hasta estrellas de cine, amores que ella eligió o no consumir, pero que fueron constantes en su vida, con lo cual se refuerza la interpretación sobre la postura amorosa del Cristo habanero, un amor espiritual, pero de inspiración carnal para la artista. Jilma fue una mujer muy adelantada a su época, una artista viajera, y dada a disfrutar de la vida. En la época en que imprimía los toques finales al Cristo, había conocido a un hombre que le sirvió de modelo para el rostro de la estatua, en su opinión tenía los ojos azules más perfectos. La representación de esos ojos fue un desliz que la hizo querellarse con la iglesia católica en el país, que no aceptaba aquellos ojos tan vivos y seductores en la imagen. En respuesta a que la iglesia no negociaba, ella decidió entonces dejarlos vacantes. Esa es la razón, y no otra, como han querido hacer ver, por la cual el Cristo de La Habana tiene las cuencas de los ojos vacías. Esto se puede decir que casi lo contó la propia Jilma, recordando, en los días del demérito y la pobreza, que, en su caso, cualquier tiempo pasado, no sólo fue mejor, si no vivido, sentido, disfrutado, pleno y ―sobre todas las cosas― artísticamente muy bien reconocido. Gracias, Jilma, por ese Cristo que parece indestructible protección de la ciudad y de la isla, asediada desde hace más de seis décadas por un maleficio corrupto, que las consume a ambas, esculpiendo.

De artista a comisaria política, de la República a la dictadura

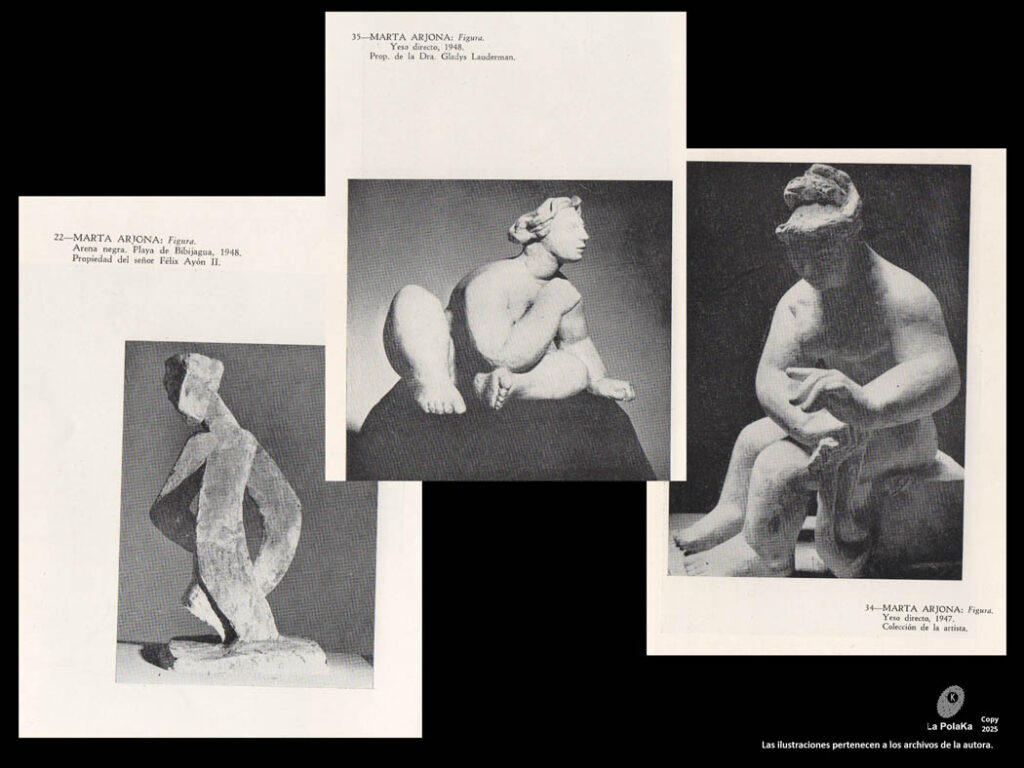

Quiero cerrar esta primera parte con una artista, Marta Arjona (1923-2006) que, como Rita Longa, alcanzó una notable plenitud en los años republicanos que engrasaron los mejores artistas cubanos pero que al igual que ella, terminó convirtiéndose, después del 59, no sólo en una altísima funcionaria cultural, sino que fungió como comisaria, que para los entes comunistas, significa el Can Cerbero, clonado en miles, que permitía el acceso a los predios del arte cubano de los artistas o sencillamente los defenestraba, por voluntad o por silencio cómplice. Lo más triste es justamente cuando la figura del comisario político coincide con la de un artista, en este caso una escultora con grandes aportes estéticos en las artes libres de la República. En 1952, Rafael Marquina, con quien coincido plenamente, hablaba de ella en el acápite dedicado a la escultura:

Marta Arjona, muy joven todavía, se ha inserto en la zona de Reder y como casi todos estos artistas ahora citados como los más jóvenes, alguna vez se ha inclinado hacia lo abstracto. (Lo abstracto ha tenido un momento fugaz; hasta la serena seguridad de Rita Longa cayó en la tentación y acaso sigue tentada todavía.) Marta Arjona trabaja orientándose todavía. Las promesas que ha ofrecido permiten augurio feliz para su arte.8

También Gladys Lauderman9 incluye su obra escultórica entre las imágenes del libro Factores estilísticos de la escultura cubana contemporánea, de 1951, y habla de ella en el capítulo dedicado a “Los Escultores y las Generaciones Cubanas”.

Su dominio, tanto del bronce como de la terracota, era proverbial, logrando formas inacabadas pero gráciles en esta última técnica. Con una fuerte predisposición a los cuerpos y sus poses, daba la impresión de que esperaban el hálito vital para desperezarse. En el bronce me parece muy bueno el estiramiento y el recorrido sinuoso, y creo que fue por su dominio escultórico que realizó mucha cerámica, donde podía moldear la arcilla en un naif aparente. Sin embargo, en la cerámica, de la estructura compacta, el volumen y el apego a los primarios salieron piezas verdaderamente muy valiosas.

Hoy, si se busca información sobre Arjona, en las pobres y decadentes páginas de la isla, como EcuRed, podemos leer pliegos infinitos con toda su labor, y veremos repetido lo mismo en páginas, artículos y demás. El discurso oficialista es algo así como que: “relegó su obra personal a la grandiosa que acomete la revolución, ocupando el cargo de presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, cargo desde el cual dejó bien encausada la importantísima labor de rescatar y preservar los bienes culturales de la nación”, es decir, dedicándole todos los años, del 59 en adelante, a salir del arte para beneficiar a la dictadura, pasando a una posteridad donde habitan los indigno censores, comisarios y cómplices. Pero considero que enumerar sus cargos y sus medallas, terminaría por borrar el lado más auténtico que tuvo, la creación, sólo que, con un panorama de artistas muy potentes y una ceguera de poder, prefirió rendirse al dedo que la señalaba y le ordenaba su tarea, abandonar el arte, para pasarse al lado de la organización museística de las expropiadas y expoliadas colecciones que tuvieron que perder quienes eran sus dueños. Creó los museos cubanos con piezas que no eran cubanas y, si las eran, fueron arrebatadas a sus dueños, labor en la que también participó. A diferencia de Rita, comisaria y ejecutora, pero que jamás se permitió dejar de esculpir.

“Enumerar los cargos y medallas de Marta Arjona terminaría por borrar el lado más auténtico que tuvo, la creación.”

La colección de cerámica griega, perteneciente al Conde de Lagunillas, el museo de Hemingway en la que fue su finca y con las cosas que su propietario guardaba dentro, el Museo de Artes Decorativas, con la maravillosa colección de arte oriental de la Condesa de Revilla de Camargo, o el Museo Napoleónico, con la grandísima colección, entre otro tipo de piezas, dedicada a Napoleón Bonaparte, perteneciente a Julio Lobo, y que ocupó la bellísima mansión expropiada al empresario Orestes Ferrara, fueron alguno de los llamados “logros” de Marta Arjona. Con lo cual ella no creó museos, sino que ayudó a robar a sus legítimos dueños y a montar espacios, en casas también expropiadas, llamándoles museos. Como dato, en las revisiones que tengo en mi archivo, sobre el catálogo real de las colecciones, hoy en día faltan casi tantas piezas en cada una, que se reduce al 60 por ciento de las que quitaron a sus dueños. Como guinda, otro dato: la visible reducción de la colección de Joaquín Sorolla, la mejor de América, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, expuesto en una de las salas permanentes.

Sin embargo, investigo y nombro su corta estadía en el arte, porque justamente eso me diferencia. Y en la segunda parte veremos el caso de dos figuras completamente obviadas, de una importancia raigal para el desarrollo de la escultura cubana. Dejando a Caridad Ramírez para incluirla en nuestro periodo abstracto, daremos paso a los casos más luctuosos de asesinato artístico en la isla: Lucía Álvarez y la grandísima Mimí Bacardí.

Preciso para ello, antes de cerrar esta primera parte y para poder entender sin rabia lo que desarrollaré en posterior ensayo, aclararles algunas ideas a muchos que fueron enseñados a trucidar para omitir. Y también, a esos que ahora, sin siquiera haber cursado la carrera, se nombran historiadores, críticos, comisarios y que caen en un ridículo a mi modo de ver, de circo mediático.

Nuestra vanguardia republicana, dividida después de 1959 por acontecimientos expositivos y/o hitos relativos a las artes visuales y la cultura de la isla, o vinculándola con fórceps a los acontecimientos sociales devenidos de los comisarios ideológicos, a quienes les interesaba esparcir por la cultura, ante todo, la raíz y la tintura socialista y comunista, fue, en definitiva, una larga carrera hacia el arte internacional, en pos de la consolidación de una única y legítima, múltiple y completa, vanguardia plástica nacional, que no nacionalista. Una incorporación en marcha de aquellos que se convirtieron en representación y evolución sin freno del talento nacional, que se premió y se lanzó al mundo de la mano de nuestros grandes precursores en el estudio y gestión de la cultura cubana y que tuvo un freno, una ruptura, una parada y una decadencia después de 1959, cuando se cribó, década tras década hasta hoy, el panorama del arte isleño.

Sin prestar atención a lo escrito, expuesto o dado por importante, se ideó un texto manipulador donde, para convencer y complacer a un pueblo sediento de todo, menos de tener una cultura, a la que llamaban, burguesa, elitista y representativa de un pasado que había que pisotear, se tiró por un tobogán, hacia lo más profundo de la tierra, todo el hacer cultural republicano, donde residían los carniceros académicos que, como en cónclave de Biblia, quitaron, pusieron, dejaron espacios vacíos y se convirtieron en armadores de los golem-manuales.

Todos ellos, del primero al último, no eran más que los que quisieron sacar rédito y hacer el mea culpa de su burguesía. Pues todos, menos los muertos, eran intelectuales apostillados en la República y miembros de patronatos del Museo, del Lyceum, de los Clubs y tertulianos de los ágapes de aquellos que, después, señalaron desde la otra acera y ayudaron a que fueran expoliados e intervenidos. Y para seguir su ascenso a la legitimidad socialista de carné, se dieron a la tarea subterránea de preparar y ocultar a sus dicentes, lo que primero descuartizaron: todo lo que, por valor y sudor, habían creado nuestros artistas e intelectuales, en la más fecunda época de desarrollo cultural, y que se salía de una palabra, que un tirano convirtió en vara de medir.

Lo acuño desde la decepción profunda de la mentira de mi formación académica preliminar en la Facultad de Artes y Letras de La Habana, en todo lo relativo al arte cubano. Porque su acto cómplice no sólo me exilió, sino que, en mis peores pesadillas despierta, veo el monstruo que se come cada día las dos madres putativas que amo: la nación cultural cubana y mi Habana, la más bella, alegre y fecunda de todas mis mujeres muertas.

Continuará….

Vigo, 28 de junio de 2025

______________________________

1 Luis de Soto y Sagarra, LaEsculturaenCuba,Imp. y Papelería La universal, Pi y Margall 34, Habana, 1927, pp. 6-7.

2 Ídem., pp. 24-25.

3 Ídem., p. 25.

4 En la bibliografía se mencionan otras obras en Cuba que honran a Cristóbal Colón como el busto de Bayamo de 1892 realizado en barro del lugar y pintado de blanco. El busto del Almirante en yeso, encargado por el Ayuntamiento de Cienfuegos a Guillermina Lázaro, escultora nacida en Madrid, residente en Cuba, con estudios en España y en la Escuela de San Alejandro donde ingresó en el curso 1891-1892. La obra mencionada la reproduce la prensa habanera.

5 Jorge Luis Urra Maqueira, “Guillermina Lázaro, la primera escultora de Cuba”,5deseptiembre.ElDiarioDigitaldeCienfuegos, 31 de mayo de 2021.

6 Rafael Marquina, “Las artes plásticas”, en HistoriadelaNacióncubana.ConsolidacióndelaRepúblicadesde1902hasta1952. Tomo X. Publicado bajo la dirección de Ramiro Guerra y Sánchez, La Habana, 1952.

7 Ídem., p. 213.

8 Ídem., p. 246.

9 Gladys Lauderman Ortiz, Factores estilísticos de la escultura cubana contemporánea, Empresa Editora de Publicaciones, S.A Vitados 364, La Habana, 1951.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder