Celia Cruz, la alegría como forma de resistencia

En su centenario, Celia Cruz sigue recordándonos el poder de la libertad, y el orgullo de ser cubana, negra, y mujer.

Han pasado cien años desde que Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en Santos Suárez, La Habana, el 21 de octubre de 1925. Hija de un fogonero del ferrocarril y de un ama de casa, creció en un entorno donde la música era refugio y promesa. Su voz, áspera y luminosa, comenzó a escucharse en los patios del barrio antes de llegar a la radio. En el Conservatorio Nacional de Música aprendió teoría, pero su verdadera formación fue el bullicio de la calle y la cadencia del son.

En la década del cincuenta, cuando ingresó como vocalista principal de La Sonora Matancera, rompió una frontera doble: fue la primera mujer del grupo y la primera en convertir su negritud en centro de poder escénico. Así nació “La Guarachera de Cuba”, una joven que, con una energía inagotable, transformó los escenarios en un territorio propio.

“Cuando la gente me escucha cantar, quiero que sean felices. Mi mensaje es siempre la felicidad.”

Celia Cruz no solo interpretaba música: encarnaba a Cuba entera. Su repertorio mezclaba guaracha, son, bolero y rumba con raíz africana. Su figura pública mostraba con orgullo la afro-cubanía. Su grito de “¡Azúcar!” se transformó en símbolo de identidad, resistencia y alegría. En Cuba, el azúcar fue mucho más que un alimento: estuvo ligada a la economía de la caña, a la esclavitud y a sus males. Pero Celia Cruz transformó ese símbolo en un grito de dignidad y alegría que distingue a los cubanos.

En una entrevista dijo: “Cuando la gente me escucha cantar, quiero que sean felices. Mi mensaje es siempre la felicidad.” Celia fue una de las pocas mujeres que se atrevió a cantar salsa en un género dominado por hombres, y lo hizo con absoluta determinación. Su actitud siempre era simple y radical a la vez, sin miedo.

Exilio, patria negada y rebeldía silenciosa

El exilio no comenzó como ruptura, sino como un viaje sin retorno. En julio de 1960, durante una gira en México, Celia Cruz y los músicos de La Sonora Matancera decidieron no volver a Cuba. La Revolución había cambiado las reglas y los artistas ya no eran libres. Nadie imaginó que aquel vuelo sería definitivo.

Dos años después, su madre enfermó en La Habana. Celia pidió permiso para regresar, al menos para despedirse. La respuesta fue negativa, el gobierno de Fidel Castro no le permitió regresar a Cuba. Aquel límite le marcó la vida.

Más tarde resumiría el desarraigo en una sola frase: “No tengo madre, ni padre, ni país; solo tengo a Pedro.” Pedro Knight, su compañero y después su esposo, se convirtió en su refugio. Con él compartió escenarios y silencios, giras interminables y la nostalgia de una isla a la que nunca pudo volver.

La tierra en sus manos representaba lo que le había sido negado: el derecho a despedirse, a tener país, a cerrar el duelo.

En 1990, Celia Cruz cantó en la Base Naval de Guantánamo, territorio bajo control estadounidense. Al finalizar el concierto, se acercó a la valla que separa la base del resto de Cuba. Según testigos y periodistas del Miami Herald, se inclinó, introdujo la mano por debajo del enrejado y recogió un puñado de tierra cubana. Lo guardó en un vaso de espuma y lo llevó consigo.

Ese gesto fue su manera de regresar sin permiso. La tierra en sus manos representaba lo que le había sido negado: el derecho a despedirse, a tener país, a cerrar el duelo. Durante décadas, su música estuvo prohibida por la censura oficial. Aun así, en los hogares cubanos su voz siguió sonando en voz baja, como una contraseña de libertad.

Celia Cruz grabó más de setenta álbumes, ganó tres premios Grammy y cuatro Latin Grammy, pero su victoria más profunda fue simbólica: demostrar que una mujer negra, caribeña y exiliada podía ser universal sin renunciar a su raíz. En una industria dominada por hombres y marcada por el racismo estructural, ella construyó su espacio con una mezcla de talento, disciplina y una alegría que desarmaba jerarquías.

A mediados de los años setenta, cuando la salsa comenzaba a consolidarse como fenómeno global, Celia se convirtió en la voz femenina de un género que hablaba en masculino. Compartió escenarios con Tito Puente, Willie Colón y Johnny Pacheco sin perder autonomía. No era la invitada: era el centro. Y ese desplazamiento simbólico —de “cantante” a “autoridad”— fue una conquista política tanto como artística.

Su canción “La vida es un carnaval” (1998) es una declaración de filosofía vital ante el dolor y la adversidad. En ella, la esperanza no es ingenuidad, sino resistencia. “Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así…”, canta Celia con una convicción que parece responder a su propio exilio.

En “La negra tiene tumbao” (2001), compuesta por Sergio George, Celia reformula la representación de la mujer negra en la música latina. El tema —que mezcla salsa y hip hop— reivindica la sensualidad, la autonomía y la autoestima femenina sin caer en estereotipos. Fue su último gran éxito y la muestra de que, incluso al final de su carrera, seguía innovando y desafiando convenciones.

En un mundo que había invisibilizado a las mujeres afrodescendientes, ella eligió ser imposible de ignorar.

Su imagen pública —trajes de lentejuelas, pelucas coloridas, movimientos amplios— fue criticada por algunos como excesiva, pero era en realidad una estrategia consciente de visibilidad. En un mundo que había invisibilizado a las mujeres afrodescendientes, ella eligió ser imposible de ignorar. Su estética fue una forma de poder: exuberancia como resistencia, color como afirmación.

En sus entrevistas recordaba el ser cubana, negra, y mujer con orgullo y no como un eslogan, sino como una declaración política adelantada a su tiempo. Décadas antes de que el discurso feminista y racial llegara a la industria musical, Celia ya lo encarnaba con naturalidad.

Su voz derribó barreras, pero su actitud cambió estructuras. Convirtió la alegría en lenguaje emancipador, y su presencia en el escenario fue un acto de afirmación. En ella, el talento fue la forma; y la rebeldía, el contenido.

Funeral, murales y legado

El 16 de julio de 2003, Celia Cruz murió en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, tras una larga batalla contra un tumor cerebral. Tenía setenta y siete años y seguía grabando hasta poco antes de su enfermedad. Su muerte provocó una ola de duelo que recorrió América Latina, Estados Unidos y Europa.

El funeral se convirtió en una procesión popular que paralizó Nueva York durante dos días. Miles de personas acudieron a despedirla en la Catedral de San Patricio, donde su ataúd, cubierto por la bandera cubana, fue escoltado por músicos que interpretaron “La vida es un carnaval”. Las calles del Bronx y de Manhattan se llenaron de flores, pañuelos y tambores. En un gesto espontáneo, decenas de asistentes gritaron “¡Azúcar!” al paso del cortejo. Fue un último concierto sin escenario: el pueblo acompañando a su reina.

Posteriormente, su cuerpo fue sepultado en el cementerio Woodlawn, también en el Bronx, donde también descansa su esposo y compañero de vida, Pedro Knight. En su lápida se lee:“Celia Cruz 1925 – 2003 Pedro Knight 1921 – 2007”, pero puede decirse que su epitafio espiritual es el grito de "¡Azúcar!" que nos legó a todos.

Su legado visual también se ha multiplicado. En Little Havana, Miami, el mural titulado “Celia vive” ocupa una fachada completa en la Calle Ocho, donde su rostro aparece coronado por un turbante azul y rodeado de mariposas tropicales. En Madrid, el artista urbano Manomatic pintó su retrato en Lavapiés, símbolo del mestizaje y la alegría popular. En Los Ángeles, la artista Cristina Fernández creó una instalación con luces y mosaicos inspirada en sus trajes de lentejuelas, mientras que en Nueva York, el Museo del Bronx conserva parte de su vestuario original, donado por la Fundación Celia Cruz.

Cada mural, cada homenaje, convierte su imagen en algo más que recuerdo: en una forma de resistencia estética. Celia Cruz no fue solo una cantante, sino una figura fundacional de la identidad latina en el exilio. Su rostro pintado en muros y galerías actúa como espejo de millones de migrantes que, lejos de su país, siguen cantando en su idioma.

En cada tributo hay una forma de retorno simbólico: la patria que le fue negada regresa a ella en fragmentos.

Dos décadas después de su muerte, su tumba sigue recibiendo flores y banderas cubanas. Visitantes anónimos dejan pequeñas bolsas con tierra de la isla, replicando aquel gesto suyo en Guantánamo, cuando recogió un puñado de suelo cubano a través de la cerca. En cada tributo hay una forma de retorno simbólico: la patria que le fue negada regresa a ella en fragmentos.

Desde su fallecimiento, Celia Cruz ha recibido múltiples homenajes. En 2011 ingresó al Salón de la Fama del Grammy Latino. En 2023, la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una moneda con su imagen, siendo la primera afrolatina en aparecer en la serie American Women Quarters. En 2025, su centenario inspira conciertos, murales y exposiciones que confirman su condición de símbolo cultural global.

Su figura resurge como emblema de la diáspora cubana y de las mujeres que transformaron la música en una afirmación de poder. En las calles, su voz aún se escucha, recordando que la alegría puede ser también una forma de lucha.

Centenario y censura que persiste

En 2025, el mundo celebra el centenario de Celia Cruz con una intensidad que confirma que su figura pertenece al patrimonio cultural universal. En Nueva York, el Lincoln Center le dedica un ciclo de conciertos con voces femeninas del Caribe; en Madrid, el Museo de América organiza una exposición con fotografías inéditas y trajes originales; y en Miami, murales y homenajes callejeros reinterpretan su imagen desde la diáspora cubana.

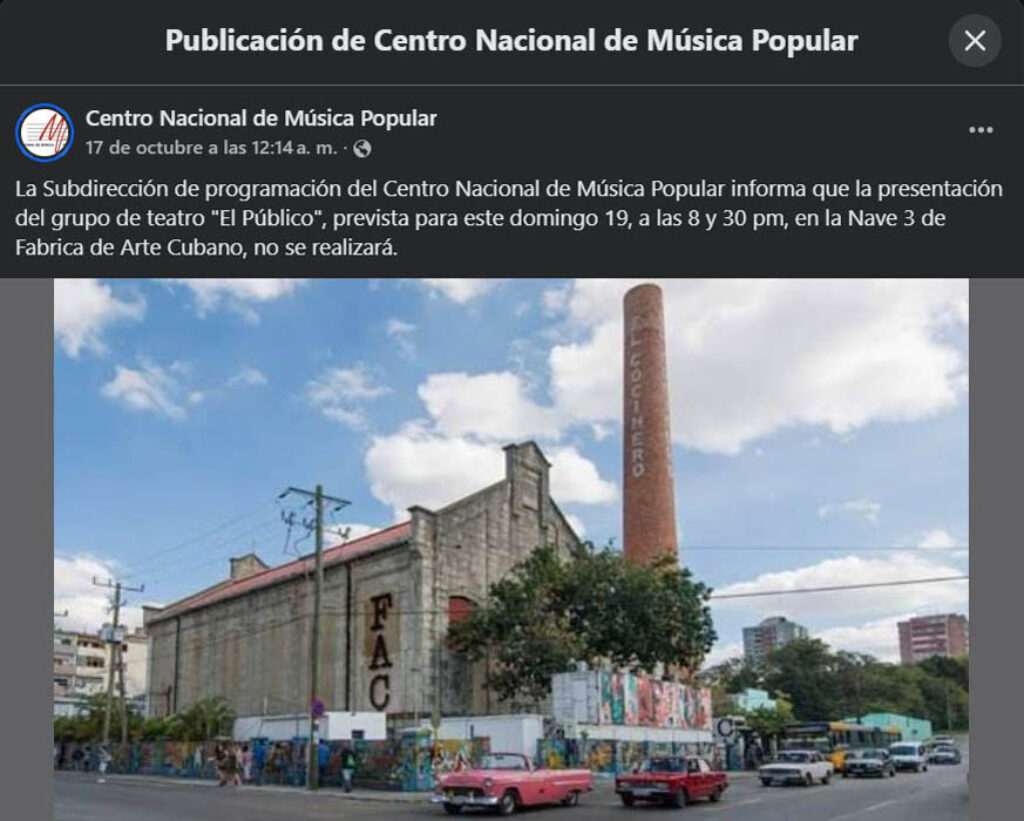

Por su parte, en Cuba se vuelve a demostrar que su nombre sigue siendo incómodo para el poder. En La Habana, la compañía Teatro El Público, dirigida por Carlos Díaz —una de las agrupaciones más respetadas de la escena cubana contemporánea—, preparaba una puesta titulada “Celia”, concebida por el dramaturgo Norge Espinosa como un homenaje escénico a la vida y legado de la artista.

El estreno estaba previsto para el 19 de octubre en la Nave 3 de la Fábrica de Arte Cubano (FAC). Sin embargo, horas antes del evento, el Centro Nacional de Música Popular, institución adscrita al Ministerio de Cultura de Cuba, publicó un escueto comunicado en su página de Facebook: “La presentación del grupo Teatro El Público, prevista para este domingo 19 a las 20:30 horas en la Nave 3 de la Fábrica de Arte Cubano, no se realizará.”

No se mencionó el nombre de la obra ni el de Celia Cruz. Tampoco se ofrecieron explicaciones. Según revelaron posteriormente varios de los artistas involucrados, algunos recibieron llamadas, citaciones personales y advertencias directas sobre las “consecuencias” de mantener el espectáculo.

La cancelación, ocurrida justo en la semana del centenario, provocó una oleada de reacciones en redes sociales y medios independientes. La musicóloga Rosa Marquetti, una de las mayores especialistas en la vida de Celia Cruz, declaró que se trataba de “un nuevo capítulo en la historia de la censura cultural cubana” y añadió: “Llevan sesenta años temiéndole a esa voz, temblando de miedo con solo pronunciar o escribir su nombre”.

El dramaturgo Norge Espinosa, autor del texto teatral, lamentó que el proyecto no pudiera llegar al público y calificó el acto como una muestra de “miedo histórico del poder a una mujer que encarna libertad y alegría”.

La censura del homenaje a Celia Cruz, ocurrida en 2025, no es un hecho aislado: continúa una política cultural de exclusión iniciada en los años sesenta, cuando su música fue vetada de la radio y televisión estatales. En la Cuba actual, su nombre sigue prácticamente ausente de los medios oficiales y de los programas educativos.

Paradójicamente, mientras Nueva York, Madrid y Miami organizan conciertos, exposiciones y murales para celebrar su centenario, en su país natal no se le permite siquiera ser mencionada en escena.

Celia Cruz encarna lo que el poder no puede controlar: la libertad individual, la memoria colectiva y la alegría como forma de disidencia. Su centenario pone de manifiesto la paradoja: mientras en Cuba su nombre se oculta, los teatros del mundo la celebran. En esa contradicción, entre el intento de silenciarla de la dictadura y la ovación que persiste, crece su grandeza.

Cronología musical: las canciones que hicieron historia

La carrera de Celia Cruz abarca más de cinco décadas de grabaciones, colaboraciones y giras. A través de su repertorio puede seguirse no solo la evolución de la música cubana y caribeña, sino también la afirmación cultural de una mujer que transformó su exilio en arte.

1948: – “Mata siguaraya”

Una de sus primeras grabaciones populares, con la Orquesta Gloria Matancera, antes de unirse a La Sonora. Basada en un canto afrocubano de raíz yoruba, ya muestra su fuerza rítmica y el vínculo espiritual con la santería.

1951 – “Burundanga”

Grabada con La Sonora Matancera, fue su primer gran éxito radial. La canción, de corte humorístico y bailable, la consagró como “La Guarachera de Cuba”. Su estilo vocal —gritos, improvisaciones, carcajadas— marcó el inicio de una estética propia.

1954 – “Yerberito moderno”

Con letra de Nicolás Guillén y arreglos de Rogelio Martínez, el tema mezcla sátira social y ritmo callejero, haciendo un guiño al vendedor ambulante que simboliza el espíritu popular habanero.

1956 – “Ríe y llora”

Aunque menos difundida en su época, esta pieza muestra el germen de su mensaje: el equilibrio entre la alegría y el dolor.

1966 – “Bemba colorá”

Ya exiliada y radicada en Estados Unidos, graba esta canción emblemática compuesta por José Claro Fumero (Curet Alonso). La expresión fue una reivindicación de belleza afrodescendiente en un contexto aún racista. Convertida en himno, “Bemba colorá” fue su carta de presentación internacional.

1970 – “Quimbara” (con Johnny Pacheco)

Fue la canción que cambió su carrera. Compuesta por Junior Cepeda e incluida en el álbum Celia & Johnny (1974), mezcla guaguancó con son montuno. Fue la que la posicionó en el centro del movimiento Fania All-Stars y marcó su transición al público latino de Nueva York. Se convirtió en un clásico de la salsa y en su sello escénico.

1976 – “Cúcala”

Otra colaboración con Johnny Pacheco. El tema es un duelo de voces, humor y sensualidad, donde Celia demuestra su dominio del son montuno y su capacidad de improvisar.

1982 – “Tu voz”

Una balada de exilio y nostalgia. Ganó popularidad en América Latina por su tono melódico, alejado de la salsa pura, pero impregnado de sentimiento cubano.

1987 – “Ritmo en el corazón” (con Ray Barretto)

Incluida en el álbum homónimo que le valió su primer Grammy (1989), esta canción une la percusión afrolatina con arreglos modernos y consolidó su imagen como embajadora del ritmo caribeño.

1990 – “La dicha mía”

Grabada con Tito Puente, celebró cuarenta años de carrera. Es una mezcla de jazz latino y salsa clásica, que muestra su madurez vocal.

1993 – “Sopita en botella”

Tema humorístico donde juega con frases populares cubanas. Demuestra su dominio de la improvisación y la conexión directa con el público.

1998 – “La vida es un carnaval”

Su canción más universal, compuesta por Víctor Daniel, es parte del álbum Mi vida es cantar, lanzado por Sony Discos. Convertida en himno mundial de optimismo y resistencia, se incluyó póstumamente en bandas sonoras y documentales. Ganó el Latin Grammy en 2000 y consolidó su imagen como ícono global.

2001 – “La negra tiene tumbao”

Tema innovador producido por Sergio George. Fusiona salsa, hip hop y música electrónica, y ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Salsa. La letra exalta la autonomía, la belleza y la fuerza de las mujeres negras. Fue su último gran éxito antes de su fallecimiento, y el videoclip la muestra aún con la energía de sus inicios.

2003 – “Ríe y llora” (versión final)

Grabada poco antes de su muerte, en el álbum póstumo Regalo del alma, es una especie de testamento artístico. En su estribillo, Celia parece anticipar su legado: “Ríe, que la vida es bonita, y llora, pero nunca te rindas.” El tema ganó un Grammy póstumo en 2004 y se convirtió en despedida colectiva de su público.

Cronología ampliada de la vida y obra de Celia Cruz (1925–2025)

1925: Nace el 21 de octubre en el barrio Santos Suárez, La Habana, Cuba. Es la segunda hija de Simón Cruz, fogonero del ferrocarril, y Catalina Alfonso, ama de casa.

1930s: Celia canta desde niña en fiestas familiares y concursos escolares. Sus profesores del Instituto Normal de Maestros la animan a dedicarse al canto.

1940: Participa en el programa La Hora del Té en la emisora cubana Radio García Serra. Gana varios concursos de aficionados interpretando boleros y guarachas.

1947: Obtiene su primer reconocimiento público en un certamen radial con la canción “Siempre en mi corazón”.

1948: Ingresa al Conservatorio Nacional de Música de La Habana para estudiar teoría, solfeo y piano.

1949: Canta con la Orquesta Gloria Matancera, con la cual graba sus primeras canciones: “Mata siguaraya” y “Caonao”.

1950: Se incorpora a La Sonora Matancera, la orquesta más popular de Cuba. Es la primera mujer en ocupar el rol de cantante principal, reemplazando a Myrta Silva.

1951-1958: Con La Sonora realiza giras por América Latina. Graba temas como “Burundanga”, “Yerberito moderno”, “Tu voz” y “Oye cómo va”. Durante esta etapa recibe el título de “La Guarachera de Cuba”.

1959: El triunfo de la Revolución cambia el panorama artístico. Celia y La Sonora Matancera continúan sus presentaciones en el exterior.

1960: Durante una gira en México, decide no regresar a Cuba. Comienza su exilio definitivo. Se establece en Estados Unidos, primero en Nueva York.

1962: Muere su madre en La Habana. El gobierno cubano le niega el permiso para asistir al funeral. Celia lo considerará uno de los dolores más profundos de su vida.

1966: Se casa con Pedro Knight, trompetista y antiguo compañero de La Sonora Matancera, quien se convierte también en su representante.

1966-1973: Graba con Tito Puente, Mongo Santamaría y Ray Barretto. Empieza su etapa más sólida en la salsa neoyorquina.

1973: Se une al proyecto Fania All-Stars, fundado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Su presencia femenina marca un punto de inflexión en el género.

1974: Publica el álbum Celia & Johnny, junto a Johnny Pacheco, bajo el sello Fania Records. El disco incluye “Quimbara”, “Toro Mata” y “El paso del mulo”, considerados clásicos de la salsa.

1976: Graba Only They Could Have Made This Album con Tito Puente, consolidando su reputación internacional.

1977: Actúa en la película Salsa de Leon Gast. Su figura trasciende la música y entra en la cultura visual latina.

1980: Participa en la película The Mambo Kings y en la ópera salsa Carmen: La Cubana.

1982: Inicia una gira por África y Europa. Actúa ante miles de personas en Zaire, Senegal y España, llevando la salsa a escenarios internacionales.

1987: Gana su primer Grammy junto a Ray Barretto por el álbum Ritmo en el corazón.

1990: Canta en la Base Naval de Guantánamo, el único suelo cubano que vuelve a pisar desde su exilio. Durante el concierto recoge un puñado de tierra cubana a través de la cerca que separa la base del resto del país, gesto documentado por el Miami Herald.

1992: Participa en la película Mambo Kings, adaptación de la novela de Oscar Hijuelos.

1993: Recibe un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Yale.

1994: El presidente Bill Clinton le entrega la Medalla Nacional de las Artes en reconocimiento a su contribución a la cultura de Estados Unidos.

1995-1998: Graba los álbumes Azúcar Negra, Mi vida es cantar y Siempre viviré. Del último surge “La vida es un carnaval”, su canción más universal.

1998: Recibe el Premio ASCAP a la trayectoria y se convierte en ícono de la comunidad latina en Nueva York.

2000: Participa en la campaña internacional Latina Heritage Month, organizada por el Smithsonian.

2001: Lanza el álbum La negra tiene tumbao, producido por Sergio George, que combina salsa con hip hop. El disco gana dos Latin Grammy y revitaliza su imagen entre el público joven.

2002: Recibe homenajes en el Madison Square Garden y en el Kennedy Center de Washington D.C.

2003: Graba su último álbum, Regalo del alma. Fallece el 16 de julio de 2003 en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, a los 77 años. Su funeral en Nueva York convoca a más de 150.000 personas; es velada en la Catedral de San Patricio y sepultada en el cementerio Woodlawn del Bronx.

2004: Se le otorga un Grammy póstumo por Regalo del alma.

2005: La Fundación Celia Cruz inaugura su museo en Nueva York y crea becas para jóvenes músicos latinos.

2007: La cadena Telemundo estrena la miniserie Celia: la vida y música de la Reina de la Salsa.

2011: Es incorporada al Salón de la Fama del Grammy Latino.

2015: El Smithsonian Institution inaugura la exposición “¡Azúcar! The Life and Music of Celia Cruz”, que recorre su carrera desde los años 50 hasta su legado global.

2019: Murales en Little Havana (Miami) y Lavapiés (Madrid) actualizan su imagen como símbolo de identidad y migración.

2023: La Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) lanza una moneda de 25 centavos con su retrato, convirtiéndola en la primera mujer afrolatina en aparecer en la serie American Women Quarters.

2025: El mundo conmemora el centenario de su nacimiento con exposiciones, reediciones, documentales y conciertos en Nueva York, Madrid, Miami y Santo Domingo. En Cuba, sin embargo, la censura oficial impide la representación teatral de una obra sobre su vida, confirmando que su nombre sigue siendo un territorio de libertad que el poder no puede domesticar.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder