Más allá de narrativas y cifras: la violencia contra la mujer en Cuba hoy

Nombrar las formas de violencia contra la mujer, que no se tipifican en la ley cubana, ayuda a reconocer su existencia y prevenirlas.

Nuestro país nos duele y nos duele

porque sabemos las causas del dolor.

Sin pretender un estudio profundo de las causas que han abierto la caja de Pandora de la incivilidad en Cuba, abro una vez más el debate para abordar el fenómeno de la violencia contra la mujer.

Cuba exhibe hoy en el entramado de la malla mundial una sociedad desalineada del eje de la civilidad. Entre las causas está la difusión de ciertos preceptos que se manejan equivocadamente hoy día, así como de otros que ni siquiera aparecen y se desconocen totalmente y, entre otras, la falta de voluntad en las políticas públicas para destronar tan deleznable flagelo.

Fue allá por los años 90, cuando ya se evidenciaba demasiado el vacío de conceptos y valores en la sociedad, cuando, bajo la semántica ideologizada de manuales confeccionados como para tontos, se reinstauró en las escuelas un remedo de la Educación Cívica tradicional que se difundía antes de 1959. Se podía advertir ya el fracaso del mito del “hombre nuevo”, y el peso de la ausencia del conjunto de valores que han generado la multicausal difusión de la violencia de género se vio venir contra la mujer.

De manera que, al mencionar el término multicausal, apunto hacia una de las premisas que explican cómo ha germinado tan robustamente la mala hierba del feminicidio en Cuba.

Los orígenes

Las sociedades se van formando bajo los cánones y paradigmas de los diferentes grupos que las componen y la cubana no fue diferente, sino que se fue sedimentando sobre los valores acarreados por los criollos, muchos hijos de españoles emigrantes, en el caso de Cuba fundamentalmente procedentes de España, que traían bien acendrada la religión católica, los atributos de comunidades extremadamente rígidas en conceptos clave como el patriarcado, la formación de la familia, el matrimonio y el divorcio, el aborto, y la educación de los hijos. Fue uno de los grupos de emigrantes que marcó y difundió sus cánones y hasta con su narrativa el comportamiento de los diferentes miembros de la familia cubana.

Estos patrones patriarcales sembraron muchas semillas de machismo. En las primeras décadas del siglo XX, en ocasiones, las muchachas tratando de escapar a una crianza tan rígida se aventuraban a casarse y someterse a hombres desconocidos para ellas o a quienes no amaban, que las mantenían discriminadas y prácticamente secuestradas de su mundo real. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el panorama de la mujer también tiene estas tendencias y además las que llevan el peso del hogar son mayoría, una tendencia matizada por el flujo migratorio de hombres cubanos.

Pérdida de la energía vital

El mundo ha arribado a una galopante interacción con el sistema digital de comunicación, nos aborda diariamente la IA, podemos invadir un sitio personal en cualquier confín de la tierra y fuera de ella. Pero nada de esto opaca la ilación lúcida ofrecida por las ancestrales filosofías orientales, que explican más allá de las ciencias exactas por qué ocurren algunos fenómenos. Y el lector dirá, ¿pero de qué va todo esto, qué relación tiene con la mujer?

Bueno, pues que la mujer es un ser vivo en la malla del universo, cuyo cuerpo contiene agua y esa agua viva tiene la capacidad de captar y distribuir la información proveniente del exterior, desde un medio líquido o sólido, esa es su energía vital. Si nos remitimos al encadenamiento que tenemos entre los seres humanos y los demás entes que ocupamos el universo, estaremos viendo clara una de las condiciones subjetivas a las que me refiero sobre la inestabilidad de nuestro biocampo, me refiero a Cuba.

El tema de la inestabilidad de la superficie territorial donde interactuamos trasciende la megacrisis que asuela nuestro país, donde la energía vital colectiva está desalineada, porque la desigualdad de género pasa por la estructura social, donde los estereotipos machistas marcan una diferencia enorme y un alto número de mujeres viene a ocupar un lugar muy inestable en el entramado de la malla social.

Al fallo de la educación respecto a la transmisión de valores identitarios se agrega la ausencia de empoderamiento femenino por falta de trabajos dignos y bien remunerados, incluso para algunas que alcanzaron niveles de enseñanza superior.

Trato con esto de ilustrar que la pobreza extrema, sostenida por largo tiempo, propicia la violencia intrafamiliar y de pareja, amén del carácter estructural de la violencia de género. Esto se presenta de varias maneras, pero se evidencia. En una misma casa conviven varias generaciones en contextos inseguros y ajenos a todo paradigma de lo que se puede considerar “familias funcionales”.

Los datos apuntan hacia la demostración de que en estos contextos tóxicos de inestabilidad económica proliferan además el consumo de alcohol y drogas. Y esto también engorda esa violencia estructural.

Agréguese a ello que muchas veces el agresor proviene de un medio y condiciones psicosociales similares y esto crea un caldo de cultivo que perpetúa la violencia contra las mujeres. Hay muchas claves que posibilitan el maltrato.

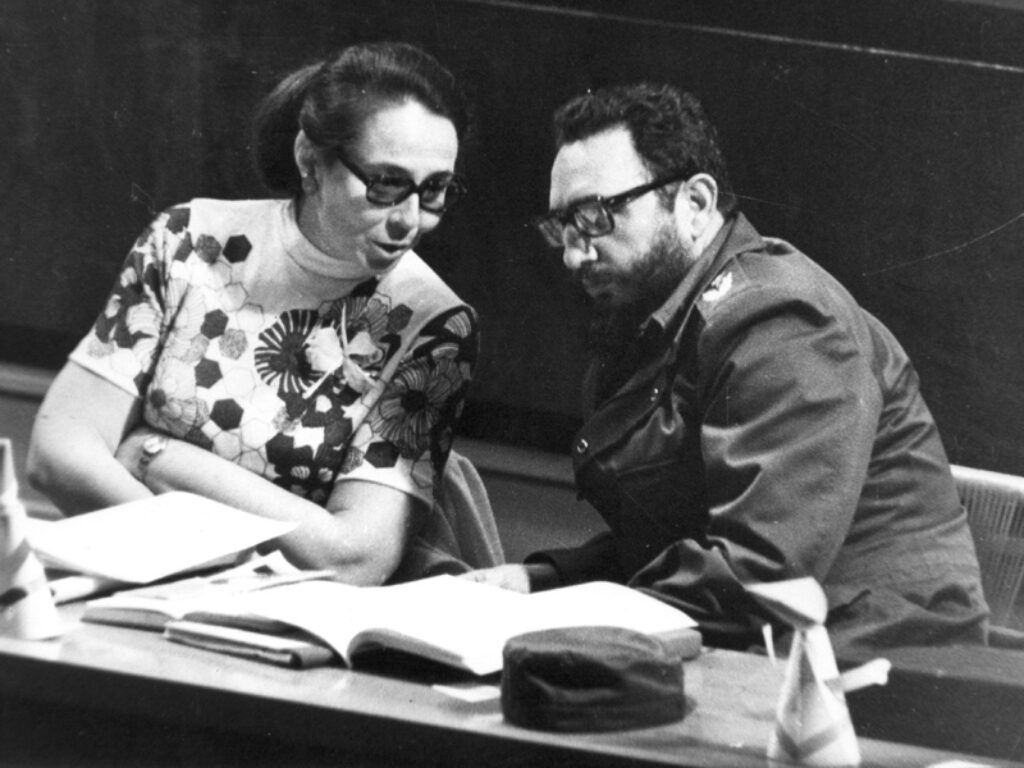

La Federación de Mujeres Cubanas, un fetiche ideológico

Existió en Cuba una organización femenina de carácter masivo y casi obligatorio que actuaba en consecuencia con los planes emanados de la revolución cubana de 1959. Esta entidad trabajó unida al desarrollo de estos planes iniciales, fundamentalmente cuando con la idea de descontinuar la prostitución y el analfabetismo femeninos, captaron miles de mujeres en desventaja social, en contextos rurales y urbanos, y las organizaron para aprender oficios, para convertirlas en maestras e incorporarlas a la sociedad. Entre otra finalidad, estos planes autenticaban el carácter de “revolución por los humildes y para los humildes” que tanto proclamaban. Pero en palabras de su Secretaria General actual, esta organización ha reconocido que ha fracasado en los objetivos de capacitar a la policía para sensibilizarla y especializarla en el tratamiento de casos de violencia de género.

Entiéndase como un tipo de emigración femenina (del campo hacia la ciudad) que ayudó a muchas jóvenes a encontrar un espacio en la capital del país, a insertarse en otros contextos y en muchos casos a obtener niveles de escolaridad que les permitirían empoderarse a nivel del canon regente. Pero aclárese que en esta organización femenina nunca se mencionó el apoyo a las mujeres con diversidad de género. El mensaje de empoderamiento llegaba edulcorado en el concepto “revolucionario” y no se hacía énfasis en la violencia machista, porque lo suponía un mal del pasado ya erradicado.

Hoy en día aún existe en términos legales la Federación de Mujeres Cubanas, pero solo literalmente, ya como un fetiche que muestra la alta cúpula del poder para enmascarar la ausencia de la sociedad civil, con una estructura burocrática que absorbe millones de pesos para los salarios de sus representantes y su credibilidad ha decaído en un 99 por ciento, pues no toma partido eficaz en los problemas actuales que enfrentan las mujeres, ni ayuda a restaurar la malla de existencia vital en que flota la mujer.

Atención real del estado y el poder jurídico

Existe en realidad y atendiendo al Artículo 43 de la Constitución de la República de Cuba, un Decreto Presidencial número 198 conocido como Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, de 2021, cuya plataforma narrativa expresa que atiende la igualdad de la mujer. Pero no está comprendido como Ley, sino como un Decreto cuya aplicación no atiende la realidad actual de la mujer en tanto la problemática de acción hacia la atención de las víctimas, de sus familiares e hijos y a la aplicación de la Ley existente al respecto que no especifica cuando la víctima es mujer.

Nombrar estas formas de violencia de las que no se habla y mucho menos se tipifican en la ley penal como figuras, ayuda a que el Estado reconozca su existencia y establezca la obligación de trabajar en políticas públicas para su prevención, disminución y eliminación rotundas.

Todo este descontrol, el desajuste del sistema social regente en Cuba hoy, propicia la violencia en los diferentes escenarios, muy en particular hacia la mujer, pues no se reconoce que el fenómeno existe, que no son cifras las que se manejan sino seres humanos vulnerados y expuestos, que en cualquier contexto pueden convertirse en víctimas. La acción más probable de las autoridades ante los diferentes casos de feminicidio es la desatención, la mirada volteada hacia otro lado, la incriminación de la víctima como culpable y la tácita anulación el expediente o el cierre del mismo sin proporcionarle solución jurídica y moral.

Sin que medien criterios de que estoy apologizando sobre estos países, menciono que, por ejemplo, en Paraguay, México y Perú la figura de la violencia contra la mujer está bien caracterizada y colocada en el marco jurídico. Las mujeres cubanas se ven afectadas por sus victimarios no solamente en el marco familiar, sino como expuse antes, tipificado en otras variantes existentes como:

- La violencia psicológica. Las víctimas sufren por la desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenazas, control y vigilancia del comportamiento y aislamiento impuesto a la mujer. Generalmente ocurre cuando una mujer tiene una relación con un individuo con rasgos psicóticos.

Esta tipología remite también a crímenes de acoso y persecución en el entorno social informal de la mujer, en muchos casos matizado por la creciente ola de alcoholismo y drogadicción que emerge en la Isla, dado que en ocasiones ella ni siquiera conoce al acosador o al que la persigue durante las travesías diarias u ocasionales que suele realizar y le genera indudables traumas. - La violencia sexual implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual. Son muy comunes las violaciones y la intimidación para que esta realice fellatio u otras variantes de sexo.

- La violencia patrimonial y económica. Es la acción u omisión que produce daño o menoscabo en los bienes, valores, recursos o ingresos económicos propios de la mujer o los gananciales por disposición unilateral, fraude, desaparición, ocultamiento, destrucción u otros medios, así como el negar o impedir de cualquier modo realizar actividades laborales fuera del hogar o privarle de los medios indispensables para vivir.

- La violencia simbólica. Consiste en el empleo o difusión de mensajes, símbolos, íconos, signos que transmitan, reproduzcan y consoliden relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

- La violencia doméstica. Es la acción de violencia física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal, por parte de miembros de su grupo familiar. Se entiende por “miembros de su grupo familiar” a los parientes sean por consanguinidad o por afinidad, al cónyuge o conviviente y a la pareja sentimental. Este vínculo incluye a las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

- La violencia laboral o estudiantil. Por primera vez expongo la variante donde se infringen los derechos de estudiantes, dado que no se reconoce a nivel de sociedad que existe este tipo de actos en el ámbito escolar. Es la acción de maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito del estudio ejercida por profesores u otro personal docente. En el ámbito del trabajo, se ve ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía a través de:

a. Descalificaciones humillantes;

b. Amenazas de destitución o despido injustificado;

c. Despido durante el embarazo;

d. Alusiones a la vida privada que impliquen la exposición indebida de su intimidad;

e. La imposición de tareas ajenas a sus funciones;

f. Servicios laborales fuera de horarios no pactados;

g. Negación injustificada de permisos o licencias por enfermedad, maternidad, o vacaciones;

h. Sometimiento a una situación de aislamiento social ejercidas por motivos discriminatorios de su acceso al empleo, permanencia o ascenso. - La violencia mediática o política. Como los medios masivos de comunicación son propiedad del estado, en Cuba está muy ligada al tratamiento que se les infringe a las mujeres que practican el activismo político, y se ejerce por parte de diferentes actores. Su aplicación conlleva el descrédito, la desvalorización y la difamación sobre la moral y la dignidad de la mujer. A veces se hace con la finalidad de retardar, obstaculizar o impedir que la misma participe de la vida política en cualesquiera de sus formas y ejerza los derechos previstos en la Ley. En muchos casos se le practican cambios en la tipología de su expediente policial como presa política a presa común mediante métodos denigrantes y oscuros en el manejo de la instrucción policial. Estas son narrativas para la represión, que se van incorporando unidos hasta formar un muro imaginario imposible de franquear, porque va formando parte de día a día y están en formas de bases N en el ADN del régimen represor.

- El acoso, la persecución, el secuestro y la desaparición física. Estas variantes están muy ligadas en el modus operandi de los captores. La narrativa medrosa difundida como línea de acción por la FMC siempre trató de ocultar los actos ominosos sobre la mujer a título de que “el hombre nuevo” era incapaz de actos criminales sobre el género femenino y no era así. Siempre hubo y hará hombres de conductas deleznables. Desviaban la atención de estos hechos hacia informaciones llegadas desde el extranjero, porque aquí “eso no pasaría”.

Parecería tratarse de hechos en otro país, de otra realidad, pero lo cierto es que se trata de Cuba, donde NO existen protocolos para los casos de desapariciones. En muchos casos el propio secuestro propicia la desaparición física de la mujer, haciendo muy largo el tiempo de espera para sus familiares quienes en ocasiones enfrentan desenlaces fatales en cuanto a las víctimas.

Casos concretos y cifras desde 2019

Las cifras van aclarando la posición de la mujer en los últimos años en Cuba. El trabajo doméstico en el propio hogar NO es remunerado por lo que ese por ciento de mujeres mayores de 15 años que llevan las riendas del hogar está en franca desventaja económica. Ese 27,7% de mujeres es un objeto carente de voz que la proteja.

Aunque ellas no son solo cifras, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) cuantifican estos casos:

2019 16

2020 33

2021 36

2022 36

2023 90

2024 56

Casos relevantes

Sobre la desaparición física tampoco hay una respuesta eficaz de las autoridades policiales que conlleve al desenlace de la localización con vida de las víctimas. Y los casos no datan solo del momento, por citar algunos ejemplos. La desaparición de la niña de 8 años Amarilis Muñiz Navarrete en Banes Holguín en 1979, a las 6:30 pm, cuando iba en un grupo de otras tres niñas. Nadie vio nada, más tarde la búsqueda fue sellada con un apagón y luego su caso fue cerrado por la policía sin darle una respuesta a sus familiares. Quedó una familia destruida que no se pudo recuperar del impacto nunca más. Es un suceso muy conocido en ese pequeño pueblo del oriente de Cuba. El cierre del caso por parte de la policía presupone que no es un problema actual, sino que, para las autoridades jurídicas y policiales, la vida de un ser humano no vale nada si no media una recomendación u otro interés.

También el caso de la adolescente Maydeleisis Rosales, desaparecida en mayo de 2021 con solo 16 años, reveló que las autoridades cubanas no contaban con ningún protocolo para casos de desapariciones de niñas y niños. “La respuesta de la Policía no solo revela una falta de protocolo importante, sino también un incumplimiento de lo que el Estado cubano ha dicho que hace”, dijo Ramírez a CubaNet en marzo de 2024.

Otro caso reciente es el de Misleydis Martínez Aleaga, de 49 años, ha estado desaparecida desde el 18 de octubre de 2024. Su padre, Romelio Martínez Zamora, ha estado luchando por encontrarla, pero no ha habido noticias desde su desaparición. Misleydis padece de esquizofrenia, una enfermedad mental grave que afecta su capacidad de pensar, sentir y comportarse de manera lúcida.

Tanto es así que lo mismo está sucediendo desde el 15 de marzo de 2025, día en que Doraiky Águila Vázquez, de 48 años, desapareció de su casa y no ha habido respuesta de las autoridades en su búsqueda. Su paradero es un misterio, y su familia ha estado utilizando redes sociales y organizaciones para movilizar la búsqueda. Su madre deambula por las calles con su foto colgada al cuello con la esperanza al menos, de un indicio que la lleve hasta su hija.

Mabel García Corrales, Marbeli, de 54 años, con fecha de desaparición: 30 de junio de 2024, desapareció en Ciego de Ávila, donde residía. Según su hija, la última vez que fue vista, vestía un pulóver negro, un short corto negro y chancletas del mismo color. Padece problemas nerviosos. Su supuesta presencia fue reportada en la Terminal Interprovincial de Ómnibus de Sancti Spíritus. Su desaparición fue denunciada el 1 de julio ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) bajo el número 5912/2024.

Karildi Caridad Marín. Fecha de desaparición: 14 de diciembre de. 2023, de 24 años, fue reportada como desaparecida en La Habana el 14 de diciembre de 2023. La joven, residente en Párraga, mide 1,57 cm y es de complexión mestiza. Su hermano, Yoandri Marín, ha estado activo en redes sociales solicitando la ayuda de la comunidad para encontrarla. “Ella no salió del país porque su pasaporte está en la casa. Ayúdenme a dar con su paradero por favor”, escribió el joven en Facebook, donde dejó el número de contacto 54291630 para recibir información sobre su paradero.

Cura de caballos

Este antiguo dicho refleja que al mal hay que arrancarlo de raíz, aunque duela, hay que exigir que se instrumenten protocolos para todos estos casos, porque las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y encontradas incluso si se tratase de una desaparición voluntaria. En medio de la ola de violencia que atraviesa Cuba, los reportes de personas en paradero desconocido son cada vez más frecuentes, así como las solicitudes de ayuda a través de las redes sociales en busca de información.

El Estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desaparecidas, como la Alerta Amber usada en Estados Unidos, ni siquiera si se trata de menores de edad o ancianos.

Para denunciar los casos de desaparición, activistas recomiendan que los familiares rellenen una ficha para alertas de desaparecidos que hacen la búsqueda y la presión hacia las autoridades más efectivas y han elaborado proformas como fichas que deben contener la mayor cantidad de datos posibles: Nombre completo, alias, si se ha realizado previamente denuncia ante la PNR decir el número de registro/fecha, descripción física: color de cabello, color de los ojos, estatura, edad, marcas identificables (lunares, tatuajes, cicatrices), enfermedades crónicas, medicación, ropa que usaba la última vez que fue vista, lugar y día en que fue vista por última vez, lugar de residencia, teléfonos u otros datos de contacto y cualesquiera que se consideren importantes para la búsqueda.

Cuando se desconocen los problemas o se minimizan, cuando las causas son atribuidas a las víctimas se difuminan los casos concretos.

Algunos trabajos remiten al mal trabajo de la Policía. Esto es solo un vértice del triángulo. La Policía se guía en todo caso por lo que disponen las leyes, y si estas últimas no se manifiestan claramente, no se procesa a los culpables debidamente.

Puede suceder cualquier de cualquier manera y siempre la víctima va a ser juzgada primero que su victimario, así es como funciona la psicología social en Cuba.

Cuba en el escenario (la malla) mundial

Cuba tiene cierta participación en instancias internacionales, como por ejemplo Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, pero como estas relaciones pasan por el filtro del Gobierno cubano y la FMC, pues las cifras y casos llegan edulcorados y matizados a dicha instancia. La verdadera sociedad civil no tiene un apoyo para que se instrumente la prevención, la protección, la reparación y la sanción contra dos de sus formas extremas, que se ocultan en los informes ante estas organizaciones: la violencia doméstica e intrafamiliar, la trata y el feminicidio.

En nuestra región de las Américas desde 1994 existe un marco normativo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, Organización de los Estados Americanos, OEA. Pero igualmente a esos foros la realidad cubana llega ideologizada y Cuba ante todos estos eventos parece el Paraíso en el tratamiento del asunto, lo cual es una total distorsión.

Y hay que decir también que, en nuestro país existen y crecen también la violación, el matrimonio forzoso, el embarazo no deseado o forzado, el aborto forzoso y las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, que son formas de violencia tácitas, que a veces quedan hasta en el seno familiar por considerarlas tabú.

El hecho de asumir el concepto de violencia de género ha puesto en tela de juicio la desnaturalización de la violencia contra las mujeres, de manera que se ha convertido en un asunto público y, por consiguiente, su prevención, eliminación y sanción una responsabilidad del Estado, como garante de derechos. Ciertamente a habido intención en las asambleas de diputados, pero no se han obtenido mayores logros concretos.

¿Qué exigirle al gobierno por los feminicidios en Cuba?

La violencia contra las mujeres y las niñas es definida como todo acto de violencia basado en el género, como resultado del cual ocurra o pueda ocurrir un daño físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que tienen lugar tanto en la vida pública como privada, así como aquella perpetrada o tolerada por el Estado. Otras formas de discriminación –como la trata y explotación de la prostitución de la mujer–, que son formas extremas de este tipo de violencia, también son ignoradas desde las posiciones del Estado donde se pudiera hacer más que generar narrativas invisibilizadoras del problema principal.

Toca a los parlamentarios exigir que se ejecute con urgencia un memorando para que sean aplicadas disímiles medidas y que el asunto no quede en el “proyecto”.

Entre estas medidas, urgen algunas que requieren respaldo material del Estado y otras que son instrumentos para la ejecución de estas medidas. Yo las percibo unidas, sin orden, pues todas son muy importantes, hasta las de orden subjetivo. Hay que preparar a todos los jueces, instructores policiales y a todo el que guarde relación con los procesos legales de feminicidios para que se sensibilicen con las víctimas y sus familias, y ellos mismos sean activistas por sus derechos fundamentales.

- El establecimiento urgente de centros de acogida para proporcionar asistencia y protección a las mujeres víctimas. Cuando una mujer se ve amenazada no siempre tiene acogida en un lugar seguro. Además, en estos centros se guardará la documentación casuística de los datos de sus internas, lo que servirá también a las estadísticas.

- La elaboración y aprobación de una ley general que reconozca el feminicidio como una forma de discriminación, así como la tipificación de todas las figuras en que se muestra como delito y que contemple la protección de las víctimas y el castigo de los autores.

- La preparación de un plan de acción estratégico nacional para su prevención y la protección de las víctimas. Este plan debería incluir la creación de un Comité de ética entre los parlamentarios y encuestas anónimas para determinar cifras de mujeres afectadas en cada uno de los tipos de violencia. Se dice que las mujeres son muy vulnerables a todo tipo de violencia y este tipo de encuestas ofrecerá también datos sobre la incidencia de casos, sobre las relaciones del autor del hecho con la víctima. Estas encuestas arrojarán resultados hasta de mujeres que, de alguna manera, han sido abusadas y cuáles han sido sus respuestas.

Dicho esto que considero como la punta del iceberg, no queda más que seguir desde un ojo escudriñador la implementación de nuevas y renovadas políticas públicas y que estas se cumplan para el verdadero avance de la mujer. Hay que decir.

▶ Vuela con nosotras

Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.

(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)

Responder